集群企业的并购行为与生产效率

梁永福 曾子欣 杨 露

一 问题的提出

改革开放以来,工业园区、科技园区等企业共栖载体遍布全国,“筑巢引凤”式的开发区模式历久弥新,广东的专业镇与浙江的块状经济更是在沿海地区筑起了一道亮丽的风景线——独特的镇域产业集聚经济。经过三十多年的发展历程,这些产业集群已经成为中国区域发展和产业布局的重要模式与载体,在推动地区经济发展中发挥着重要的作用。如广东省400多个专业镇的地区生产总值将近4万亿元,占了全省GDP的三分之一以上。正因为发展迅猛且经济贡献度高,产业集群一直是政府和学界重点关注的对象。

然而,尽管产业集群在地方经济发展中不可或缺,但集群内企业联系和分工缺乏、专业化服务不足、停留在低增值环节等问题目前在国内仍然相当普遍。为推动我国经济高质量发展,加快建设现代产业体系,党的十九大报告明确提出要“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”。为实现这个目标,各级政府及有关部门纷纷开展先进产业集群培育行动,产业集群质量升级相关政策在多地相继出台。如广东省近两年来先后发布了《广东省培育先进制造业集群实施方案及新一代信息技术等11个产业集群行动计划》《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》等文件。可见,一场要实现产业集群“华丽转身”的攻坚战已在我国南方打响,产业集群质量升级正如火如荼地向前推进。

纵观部分成功实现质量升级的产业集群,其发展轨迹转变往往依赖于领先企业的技术溢出和引导(张杰等,2007)[1]。世界产业发展实践同样表明,集群企业尤其是核心企业通过企业并购行为寻求扩张,不仅能够直接实现自身的技术赶超和产品多样化布局,还间接推动了产业集群的转型升级,使其顺利进入全球价值链的高端环节。比如家电行业的格力收购凌达,以及美的收购东芝万家乐,前者由此获得了压缩机核心技术,迅速利用过硬的产品抢占国际市场,后者也因此提升了自身的全球影响力与综合竞争实力。但不可否认的是,核心企业扩张并非必然带来集群的升级,失败案例也比较常见,不少试图升级的产业集群反而由于集群核心企业与配套企业间协同创新(万幼清和胡强,2015[2];万幼清等,2015[3])或国际化发展(侯茂章,2012)[4]的风险而危机四伏,甚至走向消亡。

并购交易中的信息传递机制对于降低交易风险大有益处(李旎等,2019)[5],而社会网络与企业并购动因相关理论也表明,社会网络能给镶嵌其中的企业带来知识与信息等独特资源,但是以往学者较多将社会网络集中在股东(李善民等,2015)[6]、管理者(陈仕华和卢昌崇,2013)[7]、董事(陈仕华等,2013)[8]等个体网络,对于企业网络本身的研究较少。黎文飞等(2016)[9]基于信息传递理论研究产业集群对企业并购行为的影响,指出产业集群作为一种互动性的网络生态环境和平台,能够通过供应链与价值链上价值活动的协同效应,促成集群内外企业的知识和信息共享。这可能是目前为止仅有的一项从产业集群这一企业网络视角深入分析企业并购绩效的研究。遗憾的是,他们的研究对象主要集中于并购的价值创造问题,未曾涉及企业的全要素生产率。更为重要的是,他们没有区分集群核心企业与非核心企业,以至于没能很好捕捉不同特质企业的并购行为所带来生产效率提升效果不一的事实。可以说,集群企业并购行为与生产效率之间关系的研究仍然是一片未垦之地。

有鉴于此,本文试图在产业集群的框架下,基于企业微观行为数据研究集群企业并购行为对生产效率的作用,以及集群企业核心地位带来的影响,希望能为我国制造业集群转型升级与世界级先进制造业集群培育,乃至制造强国建设提供理论参考与经验证据。相较于已有研究,本文可能的边际贡献为:一是借鉴王珺和郭惠武(2012)[10]的做法,对集群企业进行了识别,并根据县区与三位行业代码层面的市场集中度进一步识别了集群核心企业,对该类企业的微观行为提出了量化研究方法。二是通过研究集群企业的并购行为效果,融合了微观企业行为与产业组织理论,得到产业集群与企业并购交叉研究领域的新视角。三是以集群企业并购行为作为研究切入点,思考产业集群转型升级,乃至世界级先进制造业集群建设的新路径。

下文内容安排为:第二部分是文献回顾;第三部分是理论基础与研究假说;第四部分为研究设计,包括样本选择与数据来源、核心变量测度及计量模型设计等内容;第五部分是实证结果与分析;最后是结论与启示。

二 文献回顾

(一)关于企业并购行为影响生产效率的研究

作为企业扩张的重要方式之一,并购行为能改善目标企业的经营绩效并创造价值,原因可能在于并购活动对资源分配效率的改善(Maksimovic和Phillips,2001[11];Devos et al.,2009[12]),产品质量融合带来运营成本的降低(Sheen,2014)[13],重复广告支出成本的削减(Fee et al.,2012)[14],以及收购方更有效使用目标企业的资本和劳动(Li,2013)[15]等。尽管在企业并购浪潮中资产的买进与卖出行为均可显著促进企业全要素生产率(Maksimovic et al.,2013)[16],但是收购方在并购后能否获得与目标企业同样的效率改善学界依然无法达成一致意见。作为并购行为的发起人,收购方在并购前后的生产效率变化直接决定了本次并购行为的效果,这也是判断并购行为成败的关键所在。

大量研究表明,收购方并不一定能从并购活动中获得生产效率的提升乃至价值创造,即使是那些从一开始就旨在获取协同效应的并购行为,协同效应也往往难以实现,收购方也很难通过收购行为掠夺目标企业来获得效率改善(Galai和Masulis,1976[17];Sirower,1997[18])。国内许多学者进一步指出,中国企业的并购行为并不能改善企业的生产效率或经营绩效(冯根福和吴林江,2001[19];张新,2003[20];李善民和朱滔,2005[21];丁慧,2009[22])。部分学者认为这可能是因为并购绩效还受内部公司治理与外部市场环境等因素影响,比如地区社会信任程度(王艳和李善民,2017)[23]、经济政策的不确定性(黄灿等,2020)[24]、非实际控制人的董事会权力(逯东等,2019)[25]以及管理层的能力与过度自信(李善民和陈文婷,2010[26];肖明和李海涛,2017[27])等。因此,能否在同一个分析框架下同时考虑外部市场环境和内部公司治理因素的作用,对于企业并购效果的评价十分重要。

(二)关于产业集群影响企业并购行为后果的研究

根据传统产业组织理论,产业集聚在上下游产业链的基础设施共享和劳动力蓄水池等方面存在产业外部性,通过推动技术进步,进而对经济增长及其质量产生影响。对身处产业集群的企业而言,集群属性不仅仅影响企业技术创新,而且在企业的并购、融资等其他经营活动中也发挥重要作用。国外一些学者专门针对企业并购行为与其集群属性之间的关系展开研究。如Spigarelli et al.(2015)[28]考察中国跨国公司在欧洲收购意大利重工业企业的案例,指出影响收购方成功融入东道国的因素除了当地禀赋资源和制度条件外,一个支撑目标公司运营的服务和企业集群非常重要,因为集群可以提供专业供应商、熟练劳动力及创业文化。Szucs(2016)[29]在研究产业集群内企业并购活动的动因和集聚时发现,行业因素对并购活动具有显著的触发作用。Song和Lie(2018)[30]估计外商直接投资(FDI)对国内目标企业盈利收益的直接影响,发现位于外资集聚程度较高的产业集群中的目标企业可能通过更多的企业互动获得更大的净收益。

国内学界也有一些探讨,比如郎香香等(2014)[31]从供应商和客户网络的视角研究了并购收益的分配和发生,结果发现供应商网络的疏密程度会影响并购收益的分配,且供应商网络密集处的企业分享到的并购收益份额较低。傅昌銮和潘伟康(2015)[32]从产业组织资源和全球价值链治理的维度剖析了我国集群企业国际化的内在驱动力,认为企业的国际化得益于产业集群的孵化作用并形成一定的路径依赖,集群的分工资源、环境资源、网络资源决定了企业国际化竞争优势和动态能力。蔡庆丰和陈熠辉(2020)[33]实证检验了不同层级开发区设立对企业并购行为的影响,发现不同层级开发区的运行机制及其对域内企业并购行为的影响机理和结果存在明显差异。

(三)关于核心企业与产业集群之间关系的研究

Boari(2001)[34]的焦点企业(1)核心企业(Core Firms)与焦点企业(Focal Firms)在本文中含义一致。理论认为,企业在产业集群中的作用、任务和运行方式各不相同,焦点企业在产业集群成长发展的过程中起着举足轻重、不可替代的作用。加快产业集群成长发展主要是通过企业行为来实现的,而焦点企业作为集群内的重要组成部分,被认为是研究集群企业作为市场需求驱动因素的过渡,是探索集群企业成长发展路径的关键要素(黄纯和蔡宁,2012)[35]。关于焦点企业能在产业集群中占据核心地位的原因,不同文献解释不一。付韬等(2014)[36]认为,集群内焦点企业的核心地位源自其对具有较高复杂程度的最终产品的掌控能力。基于地理视角的内源理论则认为,产业集群转型升级可以通过集群网络这一方式来实现(Coe et al., 2004)[37],并强调内部企业网络联系的重要性。

从集群网络角度看,焦点企业的知识网络合理嵌入不仅有助于焦点企业自身的转型升级,也能促进集群内其它企业及产业集群整体的转型升级(姚春序和朱亚梅,2015)[38]。而随着产业集群的成长发展,集群呈现出一种协调的生产局面:以少数核心企业为中心,辅助企业协调发展。尽管集群内部合作的方式各不相同,但主要方式还是核心企业与辅助企业之间的相互合作,他们之间进行协同创新将更有利于市场的不断发展(杜欣和邵云飞,2013)[39]。张杰等(2007)[1]直言,核心企业领导、辅助企业跟随的集群分工模式对于缓解我国地方产业集群内部集体创新能力缺失的现象,改善产业结构转型升级动力不足的状况,具有重要的催化作用。

综上可知,国内外关于产业集群影响企业并购行为的研究多强调前者对后者的成因分析,个别涉及并购收益分配问题,但并没有深入分析并购方的生产效率问题,尽管黎文飞等(2016)[9]提出了信息传递理论视角。同时,以往专注于核心企业与产业集群关系的研究成果较多停留在集群组织结构、集群企业创新网络等中观层面,缺乏进一步研究产业集群发展影响要素的微观基础——核心企业的异质性。正如刘友金和罗发友(2005)[40]所言,产业集群内核心企业担任的是异质独特的任务和角色。由于核心企业在产业集群中处于特殊地位,其内部管理者可能存在有别于集群内其他企业的特质,比如更可能存在管理层过度自信等问题。目前仍然鲜有研究对集群核心企业这种异质性及其引致的企业投资决策行为进行深入探讨。

三 理论基础与研究假说

并购对于企业而言是一项事前与事后均充满着不确定性的决策行为,其实施与否以及效果如何,能否提升企业经营效率并创造价值主要取决于收购方掌握的信息条件,即收购方与目标企业之间信息不对称问题的缓解程度。这是因为信息优势能让企业并购行为 “信息优势—信息资源—并购决策” 的传导过程不断获得评价与修正,进而降低并购过程中的不确定性,最终对并购发起行为及并购绩效产生正面影响(李善民等,2015)[6]。

社会网络理论认为,任何一个组织成员的决策行为和能力均受其所处社会网络系统影响(Uzzi,1999)[41]。企业嵌入的社会网络可以是股东、董事、高管等个体连接而成的关系网络,但企业自身通过研发合作、供应链关系、财务联系等所组成的企业网络同样重要。对于产业集群而言,其主体包括了供应商、采购商、生产企业、专业市场、协会、公共服务平台、金融机构以及政府组织等,由此构成了一个企业自组织或有组织的综合体(王缉慈,2001)[42],因而天然具备企业网络特性。

在产业集群生态系统中,集群企业在地理空间上集聚发展,相互之间存在分工与协作的竞合关系,能够在区域内充分共享信息和知识。比如集群中,供应链伙伴合作与联盟协议推动行业上下游信息的传递(李宇等,2019)[43],行业协会等组织起到信息中介作用,以及劳动力流动使得相关商业信息作为缄默知识得以传播。因此,产业集群作为企业网络组织在信息传递上具有很大的优势,对于企业并购行为而言,能为收购方辨别并购机会与对象,以及做出有效的并购决策提供重要的信息基础(2)根据Burt(2009)[44]的结构洞理论,集群企业相当于处在社会网络结构洞中的企业,如果将产业集群视为一个整体,相对于产业集群外的企业,集群企业与集群外部网络的弱联系可让其获取更多信息和知识资源。因此,尽管目标企业可能并不是集群内企业,但是集群企业在获取并购目标企业信息方面仍然更具优势。。

同时,集群企业并购行为除了获得产业集群带来的信息优势,进而降低并购的不确定性外,还拥有并购成本较低的特点,这至少体现在以下两个方面:一是由于信息优势存在,收购方与目标公司之间信息不对称问题得到缓解,因而对目标公司的估值更加合理,直接收购成本支出得到合理控制;二是由于集群企业获得目标公司信息的渠道更多(Almazan et al.,2010)[45],并购过程中涉及的搜寻、调研与谈判以及后期整合等成本均大大降低,进而提高了并购效率,降低了并购决策失败的风险。因此,提出如下假说:

假说1:企业的集群属性对其并购行为的生产效率提升作用具有正向调节效应。

在企业并购行为中,由于收购方与目标企业的管理者会因过度自信而出现非理性的行为偏差,从而使并购不能为收购方创造价值,这就是国外并购动因理论中由Roll(1986)[46]提出的“自大假说”(Hubris Hypothesis)。该理论认为,过度自信的管理者更容易实施并购活动,其所进行的并购活动次数甚至比非过度自信的高出65%(Malmendier和Tate,2005[47];傅强和方文俊,2008[48])。尽管并购绩效还与管理者的学习能力有关(李捷瑜和徐艺洁,2017)[49],但学界已达成共识的是,管理者过度自信与并购绩效存在显著的负相关关系(李善民和陈文婷,2010[26];宋淑琴和代淑江,2015[50]),且过度自信管理者实施并购带来的市场回报要低于非过度自信管理者带来的市场回报(Malmendier和Tate,2008)[51]。

集群核心企业在承担起整个集群成长发展中心作用的同时,也逐渐成为集群转型升级的主体,在整个产业集群的发展中占据重要位置(项后军,2010)[52]。然而,这种企业网络中的主导地位会给集群核心企业的管理者带来如下影响:一方面,长期以来在产业集群中累积的影响力,让集群核心企业管理者在与上游供应商抑或下游经销商交易与谈判中均具有较大的话语权,这种强势的“卖方”角色会左右其企业并购行为决策,容易出现事前调查不深入、低估事后整合成本等问题,从而给并购失败埋下伏笔。另一方面,根据社会网络理论,企业所处的网络位置越趋于中心,社会网络带来的信息优势越为明显。然而,正因为集群核心企业特殊的网络势位,其管理者往往无法保持完全理性的决策,比如会因为控制幻觉而主观上降低搜集信息的意愿,因而在并购过程中忽视信息优势的价值(李善民等,2015)[6]。取而代之的是管理者会因所经营企业的网络核心位置而滋生过度自信的心理特征,进而对信息优势的价值实现带来负面影响。为此,提出如下假说:

假说2:集群企业的核心地位对其并购行为的生产效率提升作用具有负向调节效应。

四 研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文使用的制造业企业数据主要来自CSMAR国泰安数据库。在样本企业的并购数据方面,主要基于CSMAR子库——“中国上市公司并购重组”数据库的并购交易信息总表整理所得,具体处理步骤如下:(1)选择收购方为上市制造业企业的并购事件;(2)剔除并购交易未完成的事件样本;(3)剔除存在关联交易的并购事件;(4)筛选出并购交易金额大于等于100万的并购事件;(5)根据经营范围手工剔除目标企业属于金融行业的并购事件;(5)将收购方同一天公告超过一笔且目标企业为同一家的并购交易事件视为同一并购行为;(6)剔除观察期内发生两次及以上并购交易的样本企业。本文获得2000-2013年间991家制造业上市企业样本共3659个观察值,其中发生并购行为的企业有110家,占总样本的11%;位于产业集群内的企业有80家,占总样本的8.07%。

(二)主要变量说明

1.产业集群的识别

本文主要采用王珺和郭惠武(2012)[10]的方法来识别产业集群,即根据某一地区、某一类行业、某一年的企业数量来判断这个地区该年度该行业是否存在产业集群。为保证企业之间能够充分接触交流,且广泛交往的优良环境是在一个较小的地域空间,笔者在县区级行政单位层面定义产业集群。此外,尽管上市公司行业分类所采用的证监会行业分类(2011版)与中国工业企业数据库采用的国民经济行业分类已经保持一致,但为了便于后期将集群识别变量匹配到收购企业面板数据,本文根据CSMAR数据库披露的公司经营范围手工将二位行业代码细化至三位行业代码。例如,ST康达尔(000048)的证监会对应二位数行业分类为农副食品加工业(C13),细化为证监会对应三位数行业分类是屠宰及肉类加工业(C135)。

在确定集群界限方面,本文采用K值聚类分析方法,首先计算特定年份、县区、三位数行业的企业数,并将上述企业数分为2个簇,然后将欧式距离较小即相似度高的企业数划分为同一簇,最终获得聚类标准——某年、某县区、某三位数行业的最小企业数量。进一步,以此最小企业数量作为每个行业划分集群的界限,将某年某县区某行业的企业数量与这个界限比较,若大于这个数值则这个县区某年某行业就为一个产业集群,记为产业集群虚拟变量(cluster),并取值为1,否则为0。参照黎文飞等(2016)[9]的做法,为避免产业集群规模的动态性即集群界限因时而变的问题,同时考虑到数据规模的限制,本文将某行业观察期内各年集群界限均值作为集群存在与否的判断标准。此外,为避免上述关于集群界限处理过于简单而带来偏差,本文还以某行业各年份的界限分别去识别当年该行业是否存在集群。在进行聚类分析时笔者并不对各年各三位数行业加以区分,而是将每个三位数行业的企业数量混合在一起进行K值聚类分析,最后得到2000-2013年每年行业统一的集群界限(见表1)。

表1 2000-2013年各年集群界限

2.核心企业的界定

为了测度企业在行业中的核心地位,本文使用企业的市场份额作为判断核心企业的标准。具体而言,如果某企业在某地区(县区)某年度某行业(三位代码行业)的市场份额超过该地区该年份该行业企业市场份额的均值,那么认为这个企业为该地区该年度该行业的核心企业,并以虚拟变量(corefirm)取值为1表示。如果该年度该企业所在县区三位代码行业同时存在集群,则该企业为集群核心企业。此外,为避免该标准对核心企业界定存在偏差,在稳健性检验中还使用企业市场份额超过50%作为替代判断标准,具体来说,如果某企业在某地区某年度某行业的市场份额超过50%且该行业存在集群,则将之视为集群核心企业。

3.并购行为的识别

本文的目的在于考察集群企业并购行为是否提升了生产效率,如何识别集群企业的并购行为至关重要。本文主要基于国泰安数据库公司研究系列中的并购交易信息总表数据筛选得到并购事件样本,同时因集群识别与核心企业识别依据的中国工业企业数据库数据只更新至2013年,因而选择2000-2013年发生并购行为的制造业上市企业作为研究对象。

根据前文关于并购数据处理的方法,获得最终的并购事件样本。需要指出的是,同一家企业在同一年可能同时发生两次及两次以上目标企业不同的并购事件,为简便起见,将对这些同一年发生的并购事件视为同一并购行为。如果该企业某一年发生过并购行为,则该年度该企业的并购行为虚拟变量(mna)取值为1,否则为0。

4.生产效率的度量

本文以全要素生产率(TFP)测度集群企业的生产效率,其反映的是在生产过程中,投入一单位的要素所能产出的平均水平,可用来衡量企业整体的投入产出效率,即在一定时间内企业生产活动的效率。尽管TFP在很多国内外学者的研究中被用作衡量技术水平高低的关键因素,但是这一应用对TFP的表述并不准确,TFP不仅与技术进步存在相关关系,还在一定程度上反映了物质生产过程中的转化水平,衡量了生产过程管理能力的高低。

一般来说,全要素生产率可以通过OLS、OP、LP、GMM等方法计算获得。而大多数学者采用OLS回归取残差值的方法,因为这一方法可以有效解决由于数据内生性、有效信息量不足所导致的估计偏差问题。对比OP和LP方法计算全要素生产率的过程,并参考国内外学者的相关文献,本文选择OP方法计算全要素生产率,同时辅以LP及OLS方法进行稳健性检验。参照鲁晓东和连玉君(2012)[53]的做法,将柯布道格拉斯(CD)生产函数Y=AitLitαLKitαk对数化后可得:

lnYit=αLlnLit+αklnKit+lnAit

(1)

其中,Y表示主营业务收入,作为产出的度量指标;L表示员工人数,作为劳动力投入的度量指标;K表示固定资产,作为资本投入的度量指标;下标i表示企业个体,t表示年份。根据上述模型,残差值A即为制造业上市企业的全要素生产率。在测算TFP时,除主营业务收入(Y)、劳动力(L)和资本(K)等三个基本变量之外,投资(invest)和企业退出(exit)也是OP法计算TFP不可或缺的变量。其中,本文选择用资本性支出来度量投资程度的高低,资本性支出可以用构建相应资产支付的现金减去处置相应资产收回的现金来得到,相应资产则包括固定资产、无形资产和其他长期资产。关于企业退出问题,企业只有在考察期最后一年不存在且具有连续时间序列才能被定义为退出企业。若为退出企业,则企业退出变量在末年标记为1,其他年份为0,而其他企业所有年份均为0。为了降低通货膨胀因素对研究结果的影响,本文选取平减指数对主营业务收入和资本投入进行消胀处理。在选取平减指数方面,本文借鉴鲁晓东和连玉君(2012)[53]的做法,主营业务收入用企业所在地区工业品出厂价格指数进行平减,资本投入则采用固定资产投资价格指数进行平减。此外,为避免异常值对回归结果的影响,实证检验前本文剔除了被解释变量小于零的观察值,并在1%水平上对其进行了Winsorize缩尾处理。

(三)研究模型与其他变量说明

根据前文理论分析,计量模型设定如下:

TFPijd, t+2=β0+β1clusterjdt+β2mnaijdt+β3mnaijdt×clusterjdt+β4controlijdt+λt+ui+εijdt

(2)

其中,考虑到并购事件在发生后需要经过一段时间的经营整合才能对企业生产效率带来影响,因此对企业生产效率做滞后两期处理,具体而言,模型中的TFPijd, t+2表示d县区j行业i企业t+2年的全要素生产率;cluster为县区是否存在产业集群的虚拟变量;mna为样本企业是否发生并购行为的虚拟变量;control为控制变量向量,包括企业年龄(age)、出口依存度(ovsincmp)、总资产净利润率(ROA)、产权性质(soe)、资产负债率(leverage)、公司规模(lnasset)与地区GDP增长率(pgdp)等;λt是时间固定效应,ui是个体异质效应,εit是随机误差项。

为考察集群企业核心地位对其并购效果的影响,本文在模型(2)的基础上增加了企业并购行为、产业集群与核心企业变量三者的完全交互项,其中,三者的交互项系数β7衡量的是集群企业核心地位影响其并购效果的边际效应,如果假说2成立,β7符号将为负。具体模型如下:

TFPijd, t+2=β0+β1clusterjdt+β2mnaijdt+β3corefirmijdt+β4mnaijdt×clusterjdt+β5clusterjdt×corefirmijdt

+β6mnaijdt×corefirmijdt+β7mnaijdt×clusterjdt×corefirmijdt+β8control+λt+ui+εijdt

(3)

此外,本文涉及的控制变量简要说明见表2。

表2 主要控制变量定义

五 实证结果与分析

(一)描述性统计

为避免异常值对检验结果的影响,本文对TFP(OP)、TFP(LP)、TFP(OLS)等主要连续变量在1%水平上进行了Winsorize缩尾处理;对于age、leverage、ROA、ovsincmp、lnasset、TFP(OP)、TFP(LP)、TFP(OLS)等主要变量存在缺失值的观察值予以剔除处理。此外,所有被解释变量均采用滞后两期值,以减少变量内生和遗漏问题的负面影响。

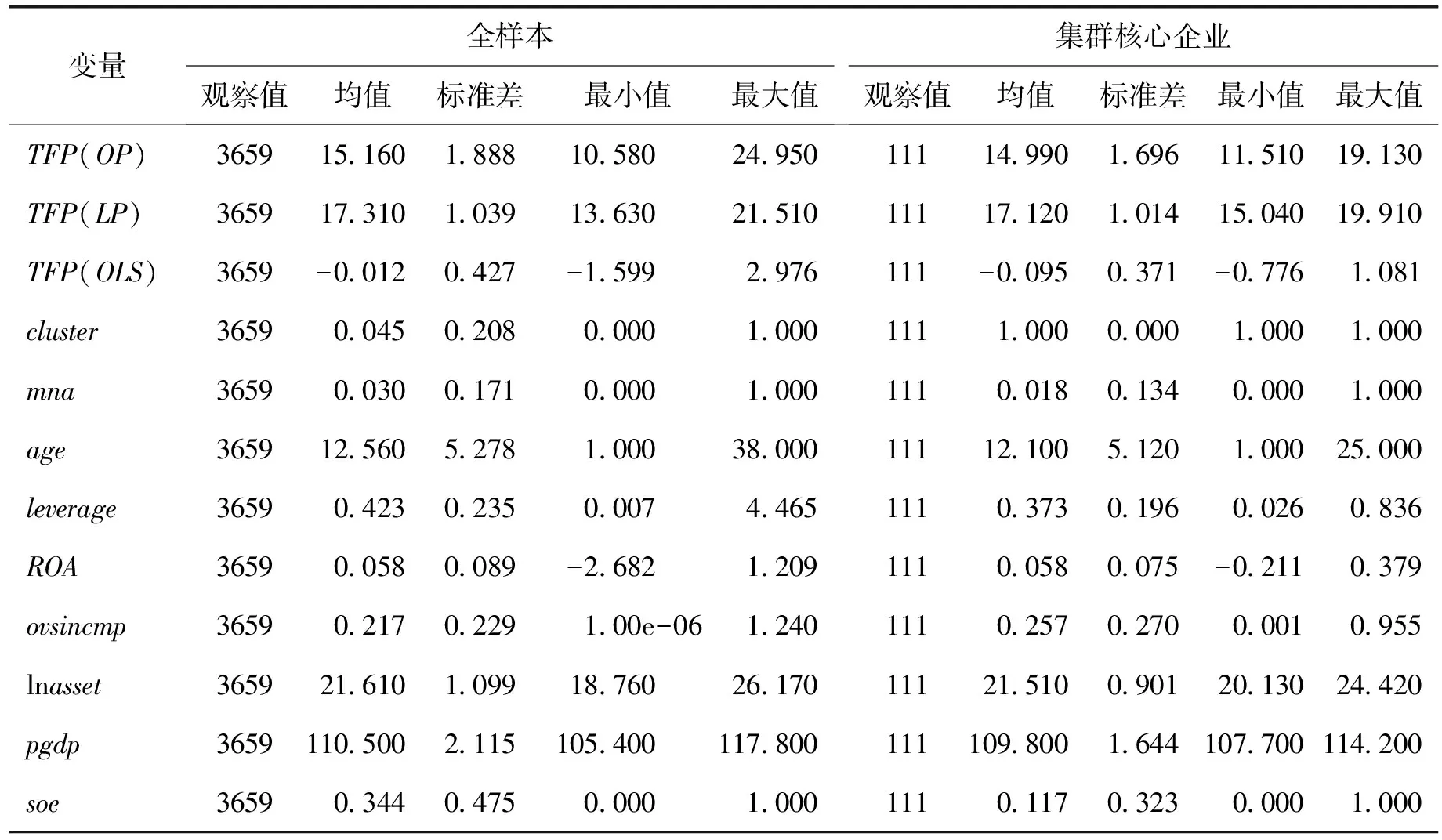

本文主要变量的描述性统计结果如表3所示。观察值中,将近4.5%的上市企业位于产业集群之内,相对集群经济对地方发展的贡献来说,该比例略显不高,原因可能在于我国产业集群企业以中小企业为主;样本企业中发生并购行为110次,约占总样本观察值的3%。此外,核心企业位于产业集群内即集群核心企业有61家,占全样本的6%;集群核心企业的全要素生产率均值比全样本的要小,这初步表明集群核心企业并购可能给生产效率带来负面影响。

表3 描述性统计

(二)实证结果分析

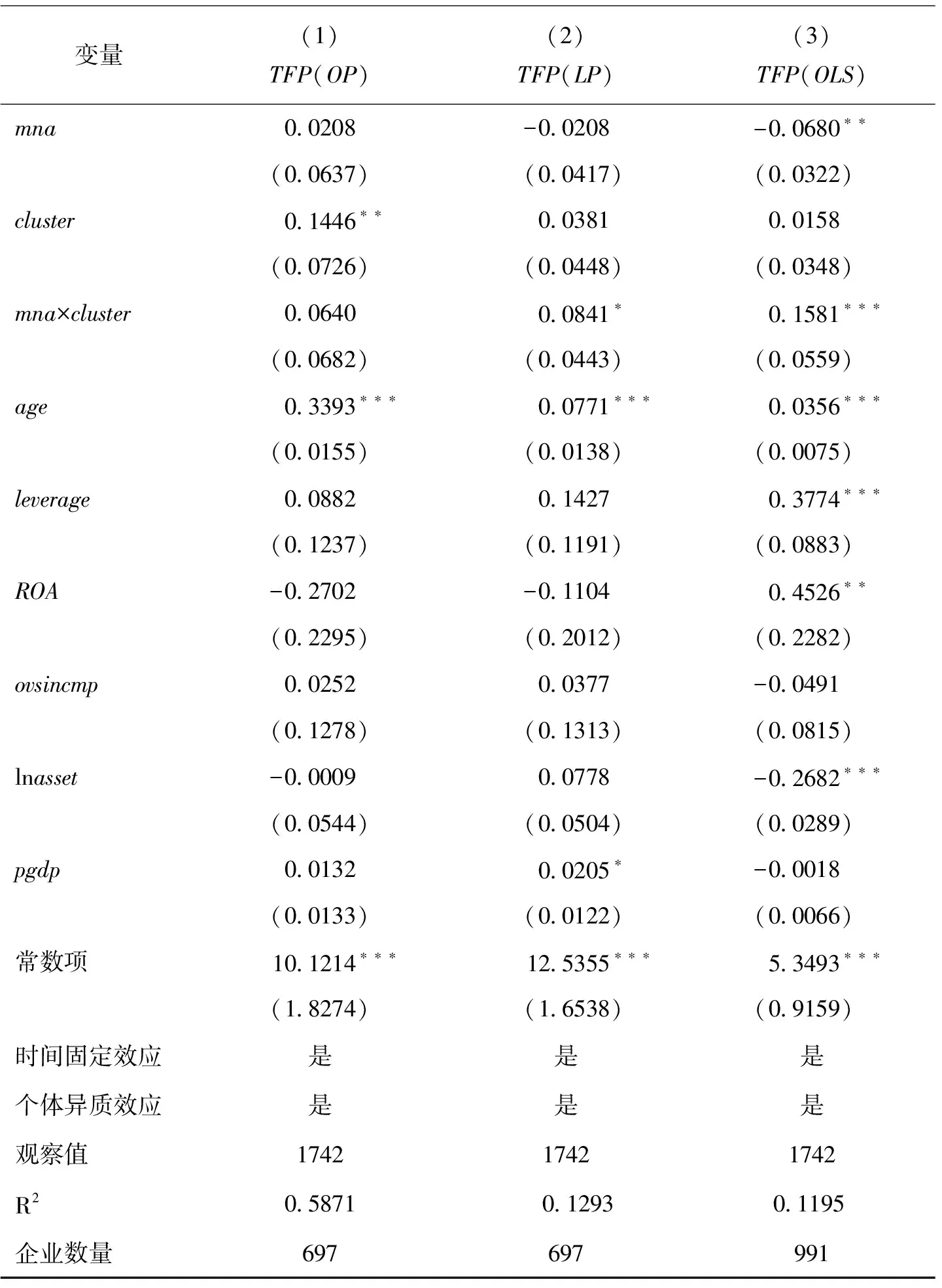

表4是集群企业并购行为影响全要素生产率(TFP)的基准回归结果。在以LP和OLS法测算的TFP作被解释变量的列(2)和列(3)中,产业集群与企业并购行为变量的交互项(mna×cluster)系数分别为0.0841和0.1581,且分别在1%和10%水平上显著,由此可以看出,相对于产业集群外的企业,集群企业的并购行为对生产效率的提升具有正向调节作用,假说1成立。无疑,相对于集群外企业,产业集群的网络特性使得集群内企业在实施并购行为中拥有信息优势,能通过降低并购的不确定性和成本,对并购后收购方的生产效率产生正面影响。尽管利用OP法测算TFP的列(1)结果并不在统计上显著,但集群企业并购行为对全要素生产率的作用仍为正,进一步说明结论是稳健的。

表4 企业的集群属性对其并购行为的生产率提升作用的影响

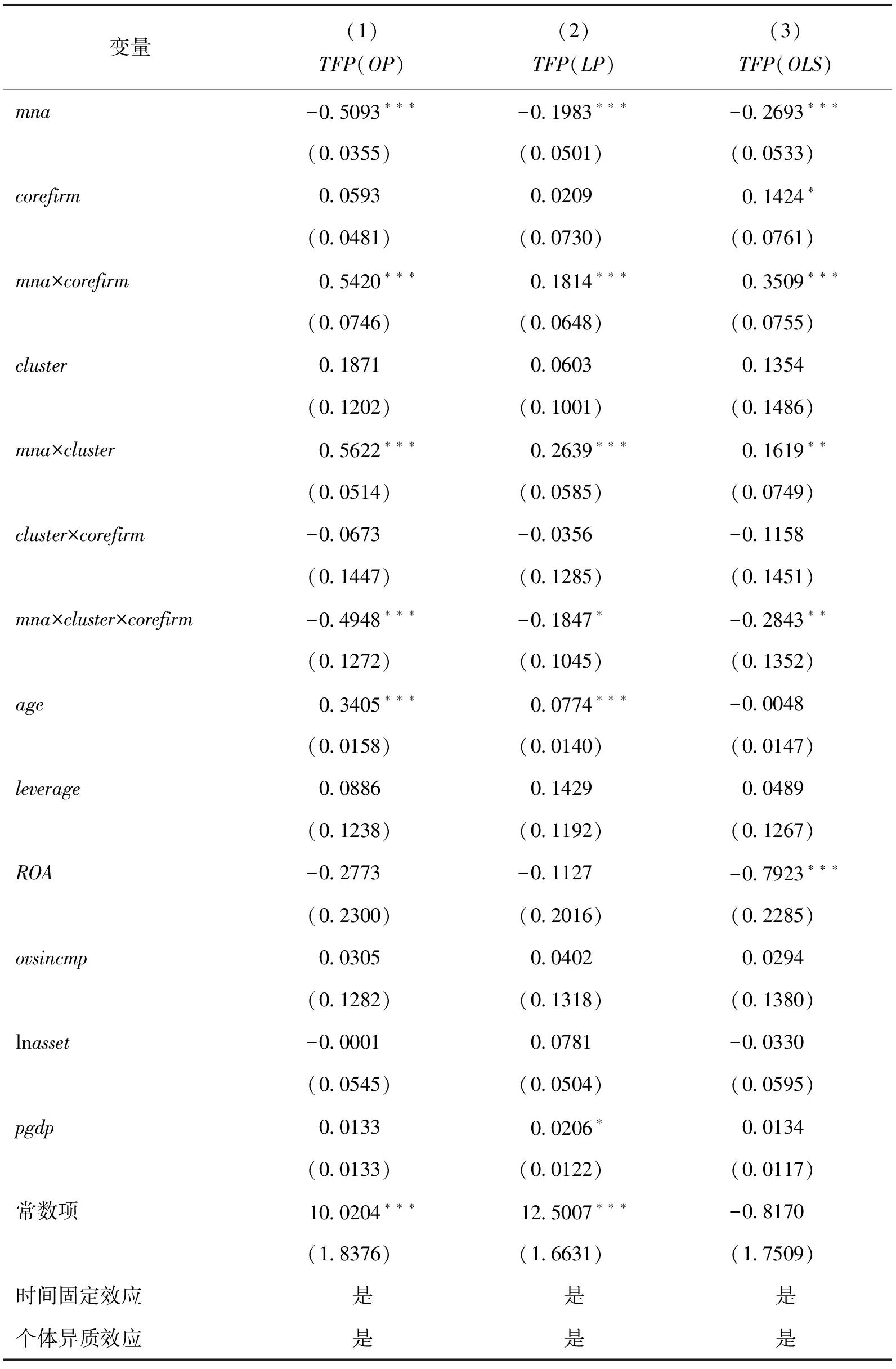

本文研究主题是集群内企业并购对生产效率的影响作用,而企业的集群核心地位也会对并购行为产生影响,进而可能对生产效率带来不同的作用效果,因此本文在基准模型中加入了核心企业与企业并购行为、产业集群的交互项(corefirm×mna×cluster)。表5的检验结果显示,在利用OP、LP和OLS法测算TFP的回归结果中,上述交互项的系数分别为-0.4948、-0.1847和-0.2843,且分别在1%、10%和5%的水平上显著,一定程度上说明结果是稳健的。意味着,集群企业的核心地位对其并购行为的生产率提升作用具有负向调节效应,假说2成立。根据前文理论分析可知,这可能是由于集群企业具有核心地位,管理者过度自信而降低了搜集信息的意愿,进而使得所实施的企业扩张战略存在非理性因素。其后果是可能加大企业陷入财务困境的可能性(姜付秀等,2009)[54],甚至带来连续并购绩效逐次下降(吴超鹏等,2008)[55]。

表5 集群企业的核心地位对其并购行为的生产率提升作用的影响

(续上表)

(三)异质性分析

为了探讨上述平均效应在不同企业群体中可能存在的差异性,本文进一步根据企业产权性质和行业性质进行异质性分析。

1.企业产权性质的影响

对于国有企业来说,由于内部存在大量的资源误配现象,其经济效率相对偏低,这是工业企业长期效率低下和经济增长相对滞后的重要原因(刘瑞明,2013)[56]。卫婧婧(2017)[57]在研究国有企业并购对全要素生产率的影响中表明,国有企业并购可以提升自身全要素生产率,并且可以作为提升国有企业竞争力的一个重要手段。而杨德彬(2016)[58]运用中国工业企业的跨国并购行为数据,实证检验了跨国并购对于国有企业和非国有企业的作用,结果表明跨国并购显著提高了非国有企业的生产率,而对国有企业却没有明显效果。那么,产权性质究竟是否会对集群企业并购行为提升生产效率产生影响?国有与民营企业的集群性质与核心地位对其并购行为的生产率提升作用又是否存在异化现象?

为此,本文分组检验了国有与民营集群企业并购行为所引起的生产效率变化,并对两者进行了比较。如表6列(1)-列(3)所示,集群企业并购行为变量(mna×cluster)在列(1)、 列(2)回归结果中,系数至少在10%水平上显著为负,一定程度上可以认为国有集群企业的并购行为对企业生产效率具有负向调节作用。与此相反,民营集群企业样本回归结果列(4)-列(6)显示,集群企业并购行为变量的回归系数至少在5%水平上显著为正。这意味着,产业集群网络带来的信息优势对不同所有制企业而言具有明显差别。其背后的原因可能在于,国有企业或因背负政策性负担或迫于政治任务而在并购行为方面偏离效率导向的目标,甚至出现“拉郎配”的并购行为,从而使得国有集群企业并购行为对企业生产效率带来负面影响。

表6 集群企业产权性质对其并购行为的生产率提升作用的影响

(续上表)

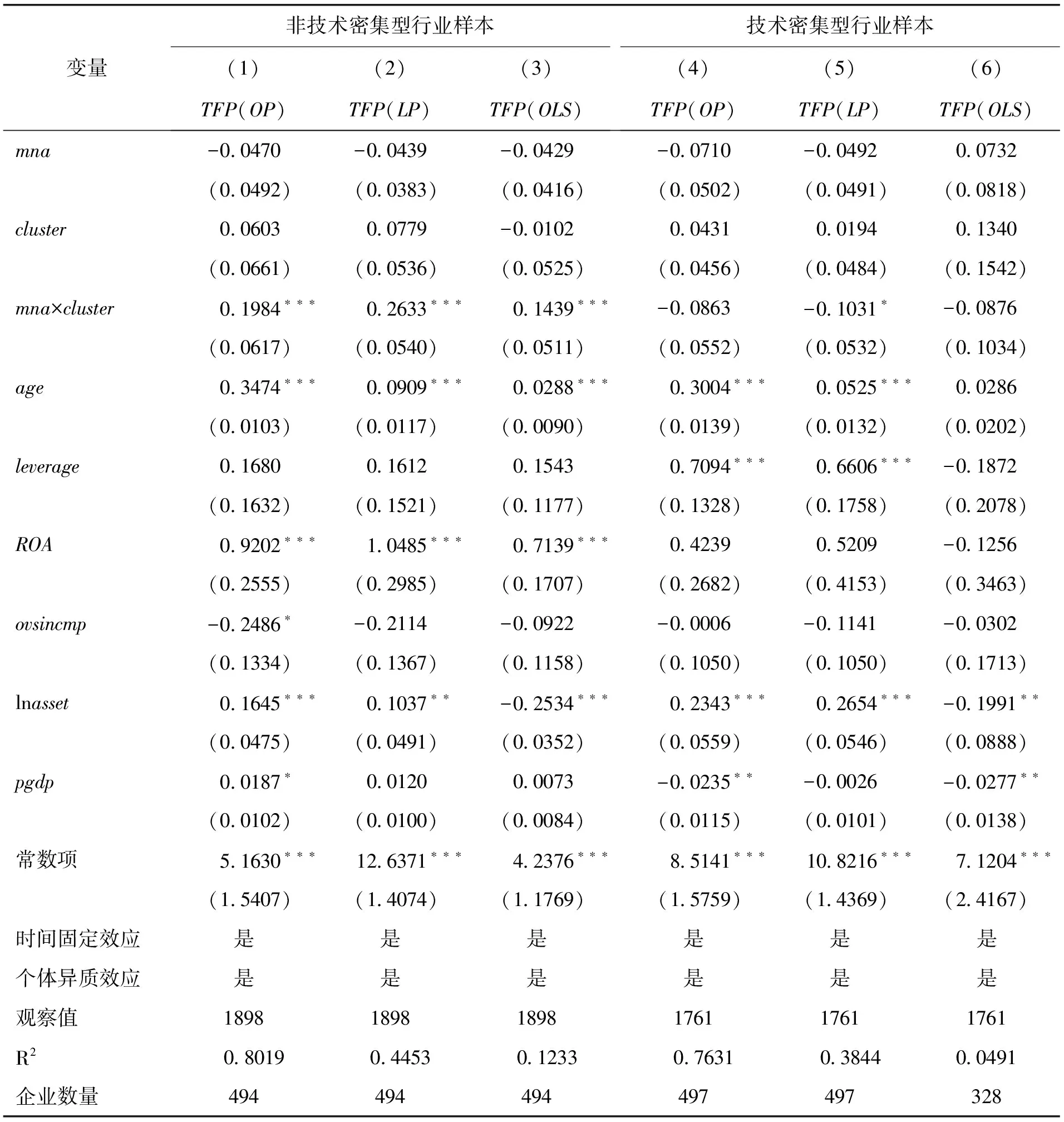

2.企业行业性质的影响

集群企业所处行业的不同也可能对并购行为的生产效率提升效果产生影响,为此,按技术密集型和非技术密集型行业分样本进行检验,具体结果汇报于表7。可见,列(1)-列(3)中集群企业并购行为变量(mna×cluster)的系数分别为0.1984、0.2633、0.1439,且均在1%的水平上显著,而在技术密集型行业样本中,集群企业并购行为变量回归系数都为负,且仅列(5)在10%水平上显著。这说明了相较于技术密集型行业,非技术密集型行业的集群企业并购行为能显著促进生产效率的提高。产业集群网络带来的信息优势仅在非技术密集型行业起积极作用的原因可能在于,当前我国产业集群较多停留在低增值阶段的产业链环节,相关并购行为信息主要集中于这一类产业,而技术密集型行业的相关信息资源仍然不够丰富。从经济增长的动力看,这也说明了我国仍然处于主要依赖劳动密集和资本密集等非技术密集型行业的规模增长阶段,由于此类行业企业的并购行为能获得更大的规模经济,进而带来生产效率的提升;与之相反,在技术密集型行业中,集群企业并购行为对生产效率却具有一定负面影响,这或许是因为这类企业开展的都是技术导向的并购行为。由于技术集成吸收等效果不佳,加上并购对企业运营资金带来的压力,最终使得此类并购行为对企业生产效率存在不良影响。

表7 行业因素对集群企业并购行为的生产率提升作用的影响

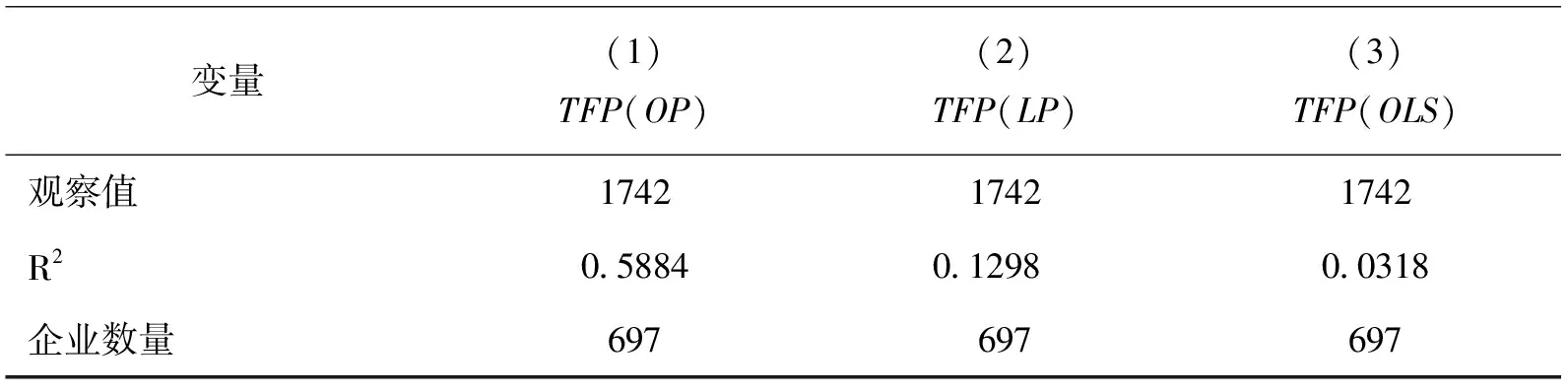

(四)稳健性检验

为了检验前文结果的稳健性,本文从以下几个方面进一步做分析(3)考虑到文章篇幅,部分稳健性检验结果未列出,作者备索。:(1)改变全要素生产率的测算方法。由于国内外文献中对全要素生产率的测量方法不尽相同,为了保证结论不会因特定计算方法的不同而发生改变,本文还运用LP与OLS方法计算企业的全要素生产率(TFP),与OP方法得出的结论进行对比,如前文所述,相关结论基本一致。(2)重新定义产业集群虚拟变量。考虑到集群界限的时间波动性,在前文识别方法的基础上,以各地区当年的三位数行业集群界限作为总体的集群界限来定义集群虚拟变量,对集群企业并购行为影响全要素生产率的效果重新进行实证分析,结果基本不变。(3)重新定义核心企业虚拟变量。如果某企业在某地区某年度某行业的市场份额超过50%且该行业存在集群,则将之视为集群核心企业,并用其作为替代前文分析的对应变量,结果基本不变。(4)在并购事件滞后影响的期限方面,前文分析主要选用企业生产效率滞后两期值,这是因为企业的并购整合有个渐进的过程,企业并购行为可能在事后较短时间内无法对其生产效率产生实质性的影响,而在并购发生较长时间后这种影响又会逐渐减弱甚至消失。为此,对企业生产率作滞后三期与四期处理进行分析,以检验上述处理方法的合理性。相关回归结果显示,企业的集群属性对其并购行为的生产率提升作用的影响在并购发生三年后已经不再显著,而集群企业的核心地位对其并购行为的生产率提升作用的负面影响在并购发生的第三年依然存在,但受样本规模限制,到第四年以后这一作用已无法识别。上述结果一定程度上说明了基于企业生产效率滞后两期值的分析结果具有较强信服度。

六 结论与启示

在当前我国制造业“腹背受敌”的双向承压背景下,如何推动制造业集群质量升级,进而培育若干世界级先进制造业集群,对于促进我国产业迈向全球价值链中高端具有重要的意义。本文基于2000-2013年中国上市公司数据和中国工业企业数据,通过识别集群(核心)企业及其并购行为,在产业集群框架下详细考察了中国制造业企业并购行为对全要素生产率的作用效果。主要结论有如下几点:(1)企业并购行为对自身生产效率的影响在集群企业和非集群企业之间存在差异,且企业的集群属性对此具有正向的调节效应;(2)企业并购行为对自身生产效率的影响在集群核心企业和非集群核心企业之间存在差异,且集群企业的核心地位具有负向的调节效应;(3)民营集群核心企业并购行为对生产效率具有正向的调节效应;相对于技术密集型行业,非技术密集型行业的集群企业并购行为更能提升自身生产效率。

由结论得到以下启示:集群内外的企业并购行为对于生产效率的作用效果不同,集群企业并购行为对于提升生产效率的作用更显著,但集群企业的核心地位却效果相反。因此,培育世界级先进制造业集群当务之急,是在积极推动集群企业并购行为的同时,引导与鼓励集群核心企业管理层采取理性的扩张决策,进而带动整个集群转型升级。同时,对于不同产权性质和行业特征的企业,应优先支持民营集群企业进行并购扩张,积极引导技术密集型集群企业合理开展并购活动,并为其并购整合提供政策支持,以推动我国高增值环节集群生产效率的提升。