新课标下的高中文言文教学内容选择

高中文言文教学应该确定怎样的教学内容,采用怎样的教学方法,都必须要以课标为准绳。本文试从《普通高中语文课程标准(2017年版)》的角度来审视高中文言文教学内容选择的现状并提出相应策略。

一、基于课标的一点认识

1.新课标有关“文言文教学”内容的说明。

①梳理所学作品中常见的文言知识,注意古今语言的异同。……

②进一步提高文言文阅读能力。尝试阅读未加标点的文言文。……

③引导学生借助注释、工具书独立研读文本,……

④文言文阅读评价,……用历史和现代的观念进行审视,表达自己的看法。

2.对课标中文言文教学内容选择的分析。

上面关于“高中文言文教学”的条目,①属于目标,无论是总目标还是高中阶段的目标,都强调了文言文教学目标的定位:“借助注释、工具书独立研读文本”和“提高阅读古代作品的能力”目标。属于教学建议,“指导学生使用工具书”和“诵读”列为文言文学习的主要方法,属于“如何教”的方面。④是关于文言文教学的评价。

二、基于课标的几个误区

(1)把讲解文言知识作为教学目标。新课标要求“梳理所学作品中常见的文言知识”,多数老师教学时重点讲解文言知识,课堂枯燥单一。课标并没有要求把梳理文言知识作为学习重点,而是要求“提高阅读古代作品的能力”。能够运用文言知识阅读文言文才是课标的真正目标。“文言知识在教学目标中是辅助性的,是教学内容,也是教学条件,但不是教学目标”。教学目标是教学活动实施和预期达到的方向,老师往往会混淆教学条件和教学目标。课标明确提出“提高阅读古代作品的能力”的教学目标,进而实现“培养民族审美趣味,增进传统文化的理解,增强文化自信”更高层次的目标。

(2)把翻译作为文言文教学的重点。把文言语句译成现代汉语,是文言文教学中常用的方法。很多老师会让学生逐句翻译,甚至让学生把翻译抄下来背诵。对照课标“引导学生借助注释、工具书独立研读文本”,可见以翻译为重点的教学是不妥的。文言翻译不能没有,适时适地使用,可以促进学生加深对课文的理解。翻译不是目的,目的是通过翻译加深对文言的理解。一篇文言文,多数情况不必整篇翻译,而需要翻译的地方,往往是文言特殊现象。翻译至多只是教学的起点,有时翻译了反而不好。如《滕王阁序》中的“渔舟唱晚……”句,如果翻译成现代汉语,其“意义”虽在,而“情致”却全然消失了。(朱光潜语)

(3)把“背诵”当成“诵读”。“诵读”不同于“背诵”,而单纯的背诵虽可以速成对文本思想情感的识记,却无法达成情感的体验。“背诵”仅得其声音、得其字形,必然索然无味,不是真正意义的“诵读”。

(4)忽略学生的学情。学情是指学生在学习新知识前已具备的知识结构和在学习新知识时体现出的个性差异。这与接受美学理论中的“期待视野”相吻合,指文学接受活动中,读者原先各种经验、趣味、素养等综合形成的对文学作品的一种欣赏要求和欣赏水平。在阅读中表现为一种潜在的审美期待。高中生在初中已学过一些浅易的文言文,有一定的文言基础,所以高中阶段的文言文学习不能只停留在“言”上,肯定需要面对高于自己学习经验水平的地方,而这些地方就是学生理解和赏析的盲点,也是学生一种潜在的审美期待,很可能恰恰就是这篇课文最要紧的地方,是需要师生在课堂上特别下功夫的所在,也是教学内容的重点。

三、基于课标的几点策略

(1)基于学情和课标提升学生文言文阅读能力。教学内容的选择要紧扣学生的特点。高中生在文言文学习方面已具备一定的文言知识积累,新课标的要求是“梳理文言知识,提高阅读古代作品的能力”。对于文章的思想内容和语言形式也不同于初中生只是理解和欣赏,而是“用历史和现代的观念进行审视,表达自己的看法”。基于学情和课标,教师在教学内容的选择上,不能只停留在字词翻译上,而要有文言文整体阅读的眼界。根据选文的特点,适当地教深教长。在字词句的理解上可以放手让学生借助注释、工具书解决,一则提高学生學习文言文的能力,二则增强学生学习文言文的信心。而在文章的广度和深度上老师要抓住契机适当引导和深入理解。“在文言文中,‘文言‘文章‘文学和‘文化,一体四面,相辅相成”。因此,综合考虑课标的阶段目标、学情、文章特点和教师优势来确定具体的一篇文言文的教学内容,其视野就更加开阔了。

(2)把诵读作为文言文教学的必选内容。课标要求“诵读古代诗词和文言文”“背诵一定数量的古代诗文名篇”。诵读文言文可以唤起美感、引发兴趣。教材所选的文言文都是文质优美、人文性强的好文,学生通过声情并茂的诵读,逐渐品味文中独特的意境美,激发美感从而引发对文言文学习的兴趣。诵读还可以增强语感,加深对文言的理解。

(3)注重文言文的整体阅读。高考除了考查文言知识,还有“文章内容要点的归纳,中心意思的概括以及对作者观点态度的分析概括”,所以“轻阅读,重做题”的方法是不可取的,不能只着眼于对个别字词、句子的理解,一定要注重整体阅读,把握大意。把一篇文言文读懂了,读透了,题目就迎刃而解。文言文复习,首先,树立整体阅读意识。贪图便道往往导致理解偏差,必须坚持“字不离词,词不离句,句不离篇”的原则。其次,抓线索,理思路。筛选各段要点,整合文章信息。最后,理解主旨,把握作者情感,探索作者写作意图。

四、基于课标的一个课例

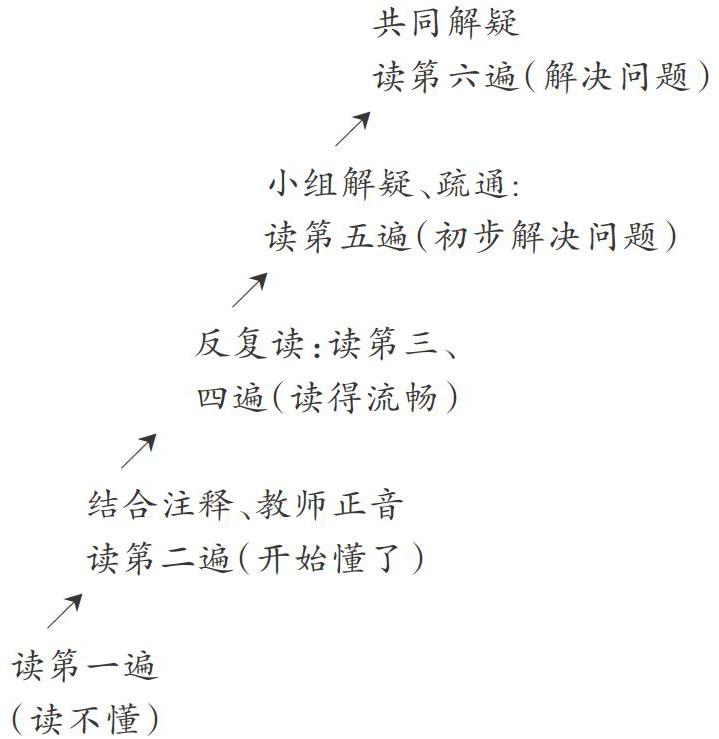

基于课标的文言文教学内容的选择的课例是怎样的,笔者以浙江师范大学童志斌《始得西山宴游记》的课例加以分析。根据童老师第一课时课堂实录,笔者绘制了其教学流程图,如下:

共同解疑

读第六遍(解决问题)

↗

小组解疑、疏通:

读第五遍(初步解决问题)

↗

反复读:读第三、

四遍(读得流畅)

↗

结合注释、教师正音

读第二遍(开始懂了)

↗

读第一遍

(读不懂)

本环节,童老师紧紧围绕一个核心任务:引导学生借助注释、诵读和质疑讨论理解文章的基本内容。童老师让学生反复诵读,以小组讨论的方式展开合作学习,自主解决疑难;然后针对学生确有疑难的地方,集中展开探讨,既避免了逐字逐句翻译的繁琐,又突出重点,注重实效。同时也养成了自主探究、团队合作的学习习惯。

通过第一课时学习,学生基本理解文章的内容,初步了解作者的写作意图,但对文章的深入解读还不够。童老师的第二课时则引导学生细读文本,从“炼字炼句处”打开文本,实现“文”与“言”的统一。

第二课时实录如下:

1.品味“恒惴栗”;

2.品味“始”;

3.品味“倾壶”与“引觞”;

4.品味“箕踞”与“坐”;

5.品味“宴”。

这一环节,表面上看,似乎只是对重点字词进行梳理,而实际上,这里包含了如何着眼于文本“內部”、文本“语言”进行文学欣赏的道理。高中文言文教学,如果将目标仅仅定位于“理解词句含义”,或定位于“将文言语句翻译成现代汉语”,那么只要完成第一课时就可以了。童老师的上述环节启发我们,要想把握文言文“所言志”“所载道”,必须立足于对文本“炼字炼句处”等文言语句的细致品味,才能保证文言、文章、文学、文化的“四位一体”。这也正吻合了课标中的要求:高中阶段的文言文要用“文学鉴赏”的要求去“品味语言、领悟作品的内涵,体会其艺术表现力”。

《始得西山宴游记》的课堂实录中,童老师的精心设计的语文活动中达成了高中文言文的教学目标,学生积累了文言字词,读懂了文意;并且从“炼字炼句处”打开文本,品味了语言,领悟了作品内涵。将“文言”的理解同“文学”欣赏融为了一体。

一切文言文的教学追求,应试化的文言文教学倾向,都必须以课标为准绳,来选择适宜的教学内容。

参考文献:

[1]王荣生主编.文言文教学教什么[M].华东师范大学出版社,2014.

[2]朱立元.接受美学导论[M].安徽:安徽教育出版社,2004.

张红英,浙江省湖州市南浔中学教师。