河西画像砖,拼一幅魏晋桃花源

刘潇

左图:伏羲画像砖。右上图:羽人画像砖。右下图:西王母画像砖

鲁迅痴迷于收藏,在北京居住时,常常在琉璃厂流连忘返。他涉猎广泛,古籍善本、碑拓、版画、汉画像拓片、古铜器、古砖等,统统收入。其中有一块砚台,被他视作珍宝。当年,因与弟弟周作人不合,离开他们共同居住的八道湾胡同11号前,他带走了为数不多的物品,其中就有这块砚台。砚台由古砖制作而成,侧身刻有“大同十一年”字样,另两侧分别刻有花纹。“大同十一年”是指南朝梁武帝大同十一年,即公元545年。后经研究者证实,古砖出土于浙江嵊县,属当时的画像砖。

所谓画像砖,是指模印或刻画的有画像或花纹的石砖,多为墓室中壁画所用,也有的用在宫殿建筑上。它始于战国晚期,盛行于两汉,一直延续到宋元时期,有十四五个世纪之久。当时,古代民间工匠以现实社会为摹本,在石砖上以刀作画,描画出一幅幅生动有趣的生活场景。其中,最为出彩的当数河西走廊地区的彩绘画像砖。

近期,“图画众生——河西画像砖上的古人生活”在国家博物馆展出。展品共有258件(套)画像砖,形式多样、内容丰富,涵盖神仙异兽、桑蚕农耕、出行射猎、宴饮起居、百戏娱乐、车舆服饰等,一砖一画、一砖一景,描画出魏晋时期河西人民的天地崇拜、生活百态、幽冥想象,被誉为“魏晋社会连环画”。

天上伏羲女娲,地下墓主升仙

1971年的一天,甘肃嘉峪关新城乡,两名牧民正在沙石滩上放羊,无意中发现地上有一个小洞,走近一瞧,里面竟暗藏乾坤。他们隐约看见洞底有青砖,向下挖去,竟挖出了一堵墓门墙。后来,两人拆去墓室门,进入墓室,发现墓中已是一片狼藉,显然这是一座早就惨遭盗毁的古墓,但墓室的壁画却十分精美。

牧民发现壁画的消息传开后,立刻引起了当地文物部门的高度重视。专家们赶到现场勘查后,发现这里竟然是一个魏晋时期的大型墓葬群。随后,专家们对多座墓葬进行了抢救性发掘,从中出土了不少宝贵文物,最为珍贵的就是700多块魏晋彩色壁画砖。这次国博展览的画像砖,多出自于此。

“汉武帝以前的河西地区,为少数民族的游牧之地,开拓河西列置四郡后,汉人开始大规模迁入河西。因此,河西魏晋十六国壁画墓的渊源在汉代的中原地区。”北京大学艺术学院郑岩教授对古代墓葬壁画颇有研究,曾著有《魏晋南北朝壁画墓研究》。他对《环球人物》记者说,自汉末至两晋,薄葬观念流行,墓室内随葬品减少,随之而来的是墓室中大量壁画的出现,用于表现墓主人生前的种种生产生活场面,以及对死后理想世界的想象。

“河西地区的画像砖,区别于其他地区的画像砖:第一是彩色的;第二生活化特别浓厚,包含了丰富的题材。”国家博物馆展览策展人、副研究馆员陈克双说。这次展览分为三大部分:“图画天地”,展现河西人民的宗教崇拜与精神世界;“生活百态”,描画河西人民千姿百态的生活风貌;“宁平降福”,则是魏晋河西人民对身后世界的认识与观照。

展览的开卷之作,是一块魏晋时期的伏羲画像砖,1991年出土于甘肃省敦煌市佛爷庙墓群。画像砖呈方形,四周饰有白色边框,中央用白色涂底、彩绘一伏羲图像。伏羲人首蛇身,右手持规,头戴山形冠,胸怀“日轮”,中有呈飞翔状墨鸟。墨鸟为传说中运载日至日出的阳鸟,又称金乌。

《神人骑鱼图》砖面上,一个羽人骑在一条大鲤鱼的背上。一说是战国时代赵人琴高“入涿水取龙子”的传说。

伏羲与女娲是中国古代神话中的人类始祖。在传说中,伏羲女娲均人首、蛇身、兽足。伏羲执规、女娲执矩,规画圆、矩画方。伏羲胸怀“日轮”,内有金乌;女娲胸怀“月轮”,内有蟾蜍。对伏羲女娲的崇拜,展现了当时人们延续中原文化中“天圆地方”“阴阳相对”的宇宙观,也成了汉文明延伸至西域的例证。

除了伏羲女娲,河西画像砖上还有昆仑仙境中的东王公、西王母,以及风伯、雷神、羲和(太阳女神)等神明形象,包括羽人。羽人是古代神话中有翅膀的飞仙。最早的羽人形象来自商代晚期,为人与鸟的合体。王充在《论衡·无形篇》中曾有这样的论述:“图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云则年增矣,千岁不死。”到了魏晋,形象有所演变,画像砖中的羽人多长发、赤足,身形细长,着羽衣。

这次展出的画像砖中,有一块《神人骑鱼图》格外引人瞩目。在砖面上,一个羽人骑在一条大鲤鱼的背上。有学者认为这讲述的是战国时琴高骑鲤鱼登天的故事:趙国人琴高,善弹琴,被宋康王奉为宾客。他精通养生,在冀州和涿郡一带游荡了200多年。后来,他告别世间,说要“入涿水取龙子”,并告知弟子们在岸边等。弟子们在岸边立祠守候,只见他骑着红鲤从水中出来,坐到祠中,引来成千上万人围观。

但也有人对《神人骑鱼图》所讲述的故事持否定意见,认为画中的鱼是一种图腾或神圣动物,有生殖繁盛和祝福的含义,“画像砖既是鱼图腾,又是生殖崇拜的艺术表达”。总而言之,是一种寄托美好祝福的信仰。

在墓室中,这些画像砖有着各自的“位次”:墓门口上方的照墙,形如“门楼”,有左右门阙,是墓室的入口。力士托举群山的画像砖立于照墙上端,持帚门吏立于照墙门阙两侧“拥慧迎门”,羽人则姿态舒展、云气环绕;“方相氏”(古时一种民间信仰的神)送丧开道,为墓主人打通去往天界的道路。通过照墙后的甬道来到墓室的前室,这里描画了“天上世界”:最顶端的画像砖往往是伏羲女娲等神祇,其余神仙神兽则安排在中下部分;再来到后室,这里的画像砖以神鹿、神羊、神兔、天马等神兽来“辟邪”,也有白虎、青龙、朱雀、玄武四神“镇墓”。从照墙、甬道再到前室、后室的画像砖,完成了一条墓主人的升仙之路。

“这些画像砖看似独立,实则统一设计、相互关联,共同反映了人们希望超凡脱俗、追求永恒的宗教需要。”郑岩说。

“坞堡”大庄园经济的繁荣

这批展品中,有描画不食烟火、“天上飞仙”的画像砖,也有展现墓主人生平事迹的画像砖。虽时隔1200年至1800年,这些画像砖丝毫没有让人觉得沉闷、乏味。寥寥几笔,就将当时或忙碌、或欢愉、或肃穆的场景,一一展现。这些场景,大多发生在被称作“坞堡”的大庄园内外。

近代史学大师陈寅恪在《魏晋南北朝史讲演录》中说道:“凡囤聚堡坞而欲久支岁月的,最理想的地方,是既险阻又可以耕种、有水泉灌溉之地。”所谓“堡坞”,也即“坞堡”,兴起于东汉末年,配备有武装部队(部曲和家丁)以及角楼等武装设施,具有一定防御能力,并能容纳一定人丁生产生活的大庄园。汉朝灭亡后,魏晋时期的地主豪绅迁居河西,为了在新兴之地保卫家产,也将“坞堡”这种形式带到河西,形成了独具特色的河西“坞堡经济”。

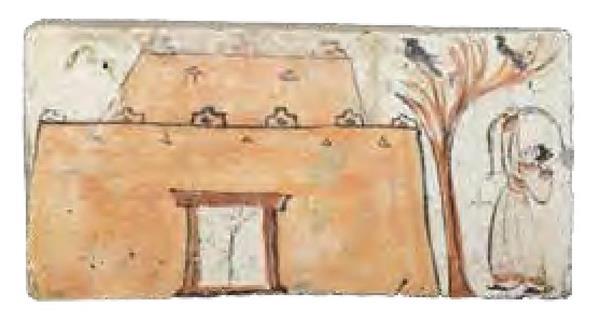

这次展出的一块坞堡射鸟画像砖,就生动地展现了坞堡的一个场景。画像砖左侧(远处)是一坞堡,坞堡正中有门,墙上设有垛口。堡外,两只黑鸟立于大树枝头,而树下一男子仰面蹙眉、弓满弦张,看上去箭随时会被射出。射鸟是承自汉代的题材,有说是为了射爵求官、祭祀,也有说是驱鸟、获鸟、礼仪性射鸟。这块画像砖的两边,原是采桑砖和牛耕砖,均是春季重要的农事活动。因此,夹在其中的射鸟图,更大可能是为了驱赶桑树上的鸟,或是为开春气、通万物的礼仪性射鸟。

由于河西地区土地肥沃,水草丰美,不少画像砖的内容与农业有关。采桑画像砖中,一棵高大桑树下,左侧红衣女子手提桑笼采桑,提起的手臂上衣袖滑落;右侧女子手持桑钩采桑,裙裾随着姿势而隆起;撒种耱(音同墨)地画像砖里,一男子在前,边走边撒种,后跟一黑牛,身架耢子,耢子上站一人,一手持鞭、一手拉绳,分工明确、精细耕作;由七块画像砖组成的出行狩猎画像砖,三骑并驰于前,骑手头戴黑色介帻,二骑并行于后,一骑手牵猎犬、一骑臂上架鹰,策马飞驰,似有急促的马蹄声响彻耳畔。

坞堡射鸟画像砖。

采桑画像砖。

采桑画像砖。

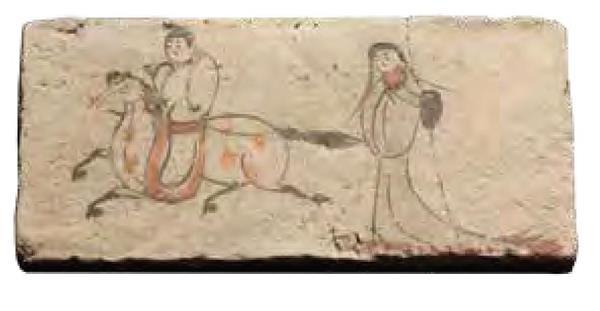

羌女送行画像砖。

“魏晋时代反映农业生活的绘画作品传世极少,但这些画像砖在一定程度上填补了我国绘画史上的空白。”有学者说。

宰牛、宰猪、烫鸡等庖厨场景频繁出现在画像砖中。比如庖厨画像砖,砖的四周以红线勾成边框,右侧是一男子在案上切肉,身旁是两盘已切好的肉,左侧一女子身着红衫,一手执厨具、一手拢衣袖,在灶前烹饪。她的上方还悬挂三块肉。

相较于反映耕作、狩猎等实际生产的画面,画像砖中反映精神上享乐内容的也不少。比如一些宴饮图和宴乐图,在一块双人歌舞画像砖中,两个衣冠高贵的男女正随着音乐在屋中起舞,没有特定的舞蹈排场与形制,两人似乎是即兴舞蹈。另一块画像砖上,有两人对坐,手举羊肉串,串肉的工具不是木棍,而是三股铁叉,足见民族文化交融下烤肉习俗兴起。

还有一块羌女送行画像砖,画中一男子骑在一匹白花色骏马上,遥遥回望;一女子面带戚容,依依惜别。女子长发披肩,身着圆领浅地裘氅,长裙袭地,身背挎壶,站立送行,有学者认为这是羌族女性的形象,“是河西地区民族融合、通婚的体现”。

夸耀生前财富,祈愿后世平安

“生活百态”展现了当时人们对现世生活的热爱,与其相对的则是对后世的“宁平降福”。

“宁平降福”画像砖重点强调墓主人死后的“财产”。虽然魏晋时期,人们在精神上仍延续了汉以来的古朴健朗,但身处乱世,盗贼群起,加之中原地带战乱频仍,使得对“死”的惧怕、对财产不受保护的担忧,也渗透进魏晋河西一带人们的世界观中。

那个时代,不信鬼的人是特例:《世说新语》里记载一则故事,时人信鬼,阮修不信,他反问道:“都说人死后穿着生前衣服,难道衣服也能成鬼?”

仕女开箱画像砖,以白色为底色,彩绘一女子开箱取衣物的情景。

另有一则清人记载的“阮瞻辩鬼”的故事,能一瞥当时人们对身后事的矛盾心理。阮咸有一子名阮瞻,学问高深,辩才了得,不信鬼神,无论谁来和他辩论鬼的话题,不仅会败下阵来,并自此也不再信鬼神。这一天又来一客,同阮瞻辩鬼,这位客人的口才和阮瞻不相上下。于是,阮瞻尽全力,终于辩得对手哑口无言。对手说:“您说的都很有道理,我心服口服。”然后化作清风飞去。原来这个客人就是鬼。阮瞻见状,神色黯然,生了场大病,不久便去世了。

对死后世界高度重视,才是魏晋时期人们的普遍信仰。河西魏晋墓葬的前、后室,一般对照象征着墓主人生前生活居所的“前堂后室”。前室的画像砖,题材一般为升仙和世俗生活,后室多为墓主内寝、兵器和象征财富的绢帛等私用物品。

当时,币制混乱,绢帛布匹成了相对稳定的硬通货,前凉张轨据凉州之前,河西地区多以绢代钱,绢帛也成為财富的象征。为了表现墓主的富有,画像砖也以此为主题,有的画着一卷卷收纳在“采帛机”上的绢帛,有的是一捆捆结成麻花状的丝束,有的则写着“合缋”( 也作“余缋”;缋,即布帛的头尾)。

这次展览中,有一块仕女开箱画像砖,以白色为底色,彩绘一女子开箱取衣物的情景。女子束高髻、戴钗,面部妆容清晰,衣着精美鲜艳,一手轻启箱盖,一手探入取物,箱内布帛满溢,足见墓主人的富有。

随葬品中,还有买地券和衣物疏等文件资料,这次展览中也有展出。买地券表明了墓主人对墓室的合法所有权,衣物疏则详实记载墓主人入阴间后的财务情况。当时,人们以这种方法向阴司确认墓主人对墓室和财富的所有权,这样墓主人就能在九泉之下得到阴司的庇佑,免遭野鬼的侵袭,免受清贫饥寒的困扰。

此外,在墓室后室中,还出现一些描绘“亭灯”“炭炉”的画像砖,为墓主人终日点灯,祈愿吉祥。

东晋诗人陶渊明写过名篇《桃花源记》,在其中,他描绘了一个“土地平旷,屋舍俨然……黄发垂髫,并怡然自乐”的美好地方。后来,陈寅恪研究考证,认为桃花源并非子虚乌有,它的原型当是中原一带百姓避乱的河西坞堡。如今,这坞堡的生活场景经由画像砖记录下来、流传于世,讲述着1000多年前的故事:当中原动乱之时,河西至少还能拥有一分“不知魏晋”的安宁,人们在那里建立起一座座坞堡,除了能耕种、采桑、狩猎、出行、烤肉、宴客、歌舞之外,也能免除高压政治的束缚,享受着精神自由。在乱世的人们心中,这样的生活,想必就是桃花源了。