一种髋臼负重区转移瘤骨水泥成形手术方法的改良

(广西医科大学附属肿瘤医院骨软组织外科,广西 南宁 530021)

随着晚期恶性肿瘤综合诊治水平的快速提高,越来越多的骨转移瘤患者能够获得更长的术后生存时间[1]。但髋臼转移瘤破坏髋关节负重区会造成疼痛和行走功能障碍,严重影响患者生活质量[2]。经皮穿刺骨水泥成形术治疗髋臼负重区转移瘤是一种微创术式,临床效果较好,安全性较高[3]。目前多数临床研究报道的骨水泥注射过程均采用常规骨盆正位透视法,虽然该技术较为成熟,但却无法准确监测髂骨内外板及髋关节间隙的渗漏情况,存在骨水泥渗漏入盆腔内外的风险,易造成医源性神经、血管及内脏损伤,并可能因为相关并发症而延误肿瘤的后续治疗。近期我科在出口—闭孔斜位透视相[4-5]基础上,将术中透视投射角度进行改良,以降低骨水泥渗漏风险,并取得了满意效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取我科2019年7月至2020年11月行改良髋臼负重区转移瘤骨水泥注射成形术的患者7例,并对其临床资料进行回顾性分析,其中男4例,女3例,平均年龄(50.2±3.8)岁;乳腺癌3例,肺癌2例,骨髓瘤 2例。术前患者均存在较为严重的髋关节疼痛及行走功能障碍,手术指征明确,且无手术禁忌证。

1.2 手术方法

所有患者均采用经皮球囊扩张椎体成形成套手术系统行骨水泥髋臼病变部位注射成形。患者取仰卧位,选取髋臼上方病变区中心为穿刺点,在C型臂X射线透视下确认定位无误后标记穿刺点,并常规消毒、铺巾,穿刺点局部麻醉,行长约5 mm的纵向切口,透视下小心穿刺进针,直至进入髋臼上方溶骨性密度区。传统方法为骨盆正位透视操作,由于髂骨内外板方向重叠,该方法不能准确监测骨水泥是否存在盆腔内外侧渗漏。现改良方法为:患者取仰卧位,C型臂X射线透视机向尾侧倾斜约45°,耻骨联合位于骶2椎体水平,然后C型臂X射线透视机向患侧方向旋转约45°,球管平行指向泪滴,并平行于髂骨内外板(类似出口—闭孔斜位,即改良的闭孔斜位,在闭孔斜位的基础上,透视机向骨盆出口位方向倾斜),此时髂骨内外板不再重叠,可准确判断骨水泥是否存在盆腔内外侧及髋关节间隙渗漏。随后获取病变标本送病检,C型臂X射线透视下经工作套管置入扩张球囊导管,在带表加压器监测下注射造影剂并缓慢扩张球囊,透视下见球囊扩张至四周骨皮质满意后抽出造影剂,拔除球囊,调制聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥至牙膏状,用骨水泥注入器在透视监测下缓慢注入并尽量填满病变部位,X射线透视下见骨水泥位置及弥散良好,无明显盆腔内外侧及髋关节间隙渗漏迹象后,消毒穿刺点,并以无菌敷料覆盖。

2 结果

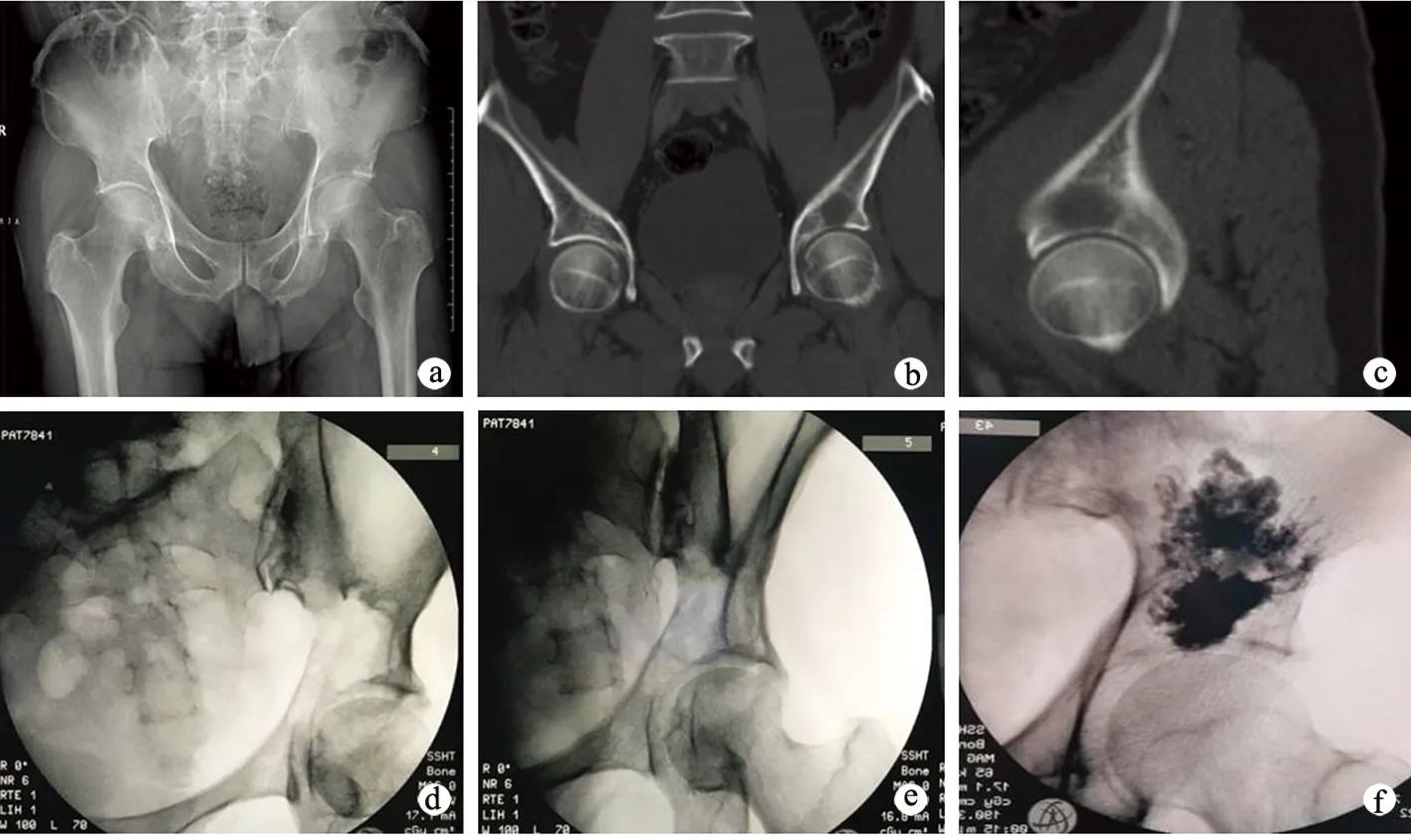

7例患者均未出现伤口感染等并发症,出院时患者视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分均低于3分,Karnofsky功能状态评分(Karnofsky performance scale,KPS)评分均高于80分,术后疼痛症状及髋关节功能评分均较术前显著改善。术后骨盆平片和CT复查结果显示:骨水泥弥散良好,均未见明显骨水泥盆腔内外侧渗漏。典型病例影像学资料见图1。

a:术前骨盆X射线正位片,左髋臼顶溶骨性低密度区;b、c:术前CT,左髋臼顶溶骨性低密度区;d:术中透视骨盆正位片;e:术中透视骨盆改良闭孔斜位片,球管平行指向泪滴,与髂骨内外板平行;f:术中透视,骨水泥弥散分布良好,盆腔内外侧未见骨水泥渗漏图1 改良髋臼负重区转移瘤骨水泥成形术

3 讨论

使用传统的术中骨盆正位透视行髋臼负重区转移瘤骨水泥注射成形技术成熟,但由于骨盆正位方向上髂骨内外板互相重叠,无法准确监测髋臼负重区髂骨内外板骨水泥渗漏情况,存在一定的盆腔内外侧渗漏风险,甚至会出现骨水泥侵犯重要邻近脏器,导致相关并发症,进而延误恶性肿瘤晚期综合治疗,损害患者利益。本研究所述的改良方法,球管平行指向泪滴,并平行于髂骨内外板,更有利于监测骨水泥弥散情况,规避其渗漏的风险,避免患者盆腔内外重要血管、神经及脏器受到侵犯。本改良方法不影响术中其他操作及治疗效果,操作步骤相对简单易学,值得推广应用。