艺术介入科学:文艺复兴时期知识图像化的学科启示

孙晓霞

摘 要:文艺复兴时期,印刷术带来知识的世俗化,自然科学及经验性技术崛起,图像成为科技知识表达的重要方式。通过对16世纪的数学、解剖学、植物学、冶矿等专业书籍插图的图像学分析可知,彼时在画家、雕刻家的介入下,科技领域的知识图像化形成了一种不同于人文主义隐喻艺术的图像特性:直观、写实、清晰、精准,又兼具想象力和生动的叙事性、艺术性。知识图像化以艺术介入科学的方式,打破了由文字所锁定的长久知识垄断,激发了艺术、科学和工艺等多领域的知识更新和传播,预示了近代科学与工业革命的到来。这对于我们今天理解和发展新文科,重建艺术与科学技术间的互动关系具有重要的学科启示意义。

关键词:制图术;知识图像化;科学史;工业设计;美的艺术

中图分类号:J0-05

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2021)03-0024-09

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.03.004

自19世纪布克哈特确立起“人文主义”的艺术概念后,①20世纪潘诺夫斯基进一步表明,作为人文学科的一员,文艺复兴时期那些非单纯审美鉴赏的图像与政治、诗歌、宗教、哲学、历史及文化的古典文献是一种相互阐释和印证的关系。②他们所塑造的人文主义于艺术学科的理论优先性,决定了很长一段时间内艺术史研究的人文和古典取向。时至今日,跨学科研究及发展新文科乃大势所趋,人文与艺术研究开始向科技学科回潮,但相关研究还付之阙如。科技史研究发现,除传统艺术史和人文学科意义上的图像志外,文艺复兴时期的绘画还以书籍插图的形式活跃在自然科学文本中,掀起了一场知识图像化浪潮。由此出发,本文将悬置图像学与艺术史的学科定位分歧潘诺夫斯基认为图像学是艺术史的一个分支,而汉斯·贝尔廷认为,正是由于潘氏以图像学的方法解读文艺复兴绘画作品,导致了作为图像学的艺术史的衰落,事实上,艺术史本来应该成为一门图像学。见[美]潘诺夫斯基:《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》,戚印平、范景中译,上海三联书店,2011年,第1页;Hans Belting,Bild-Anthropologie:Entwürfe für eine Bildwissenschaft,:München,W,Fink,2001,p.15.,以制图术为切入点,对文艺复兴时期,特别是16世纪科技文本中的知识图像化问题进行历史扫描与剖解,以期对艺术学科的历史认知和未来发展有所启示。

一、成因:印刷术与知识的图像化时代

据考,在13世纪雕版印刷术和纸传入欧洲之前,中世纪由教会僧侣和抄写员抄录书籍,柯西莫·德·美第奇曾雇佣200名抄写员用整整两年的时间抄录了200卷《圣经》,[1]换言之,一名抄写员要用整整两年才能完成一部《圣经》的抄写工作,这使得知识被牢牢限制在社会的贵族和神职阶层。15世纪中叶,随着印刷时代的到来,这种情形被彻底改变了。

1439年,德国工匠约翰内斯·古腾堡(Johannes Gutenberg)发明了金属活字印刷机。1450年前后在德国城市美因茨印刷了《古腾堡圣经》,至15世纪末期,小开本“袖珍书”“口袋书”的大面积流行,意味着大开本手工抄写时代的结束。1495—1497年期间,全欧洲共出版发行了1821种读物;1498年出版了当时深受好评的亚里士多德全集,更是成为知识社会史上具有纪念意义和里程碑式的大事件。[2]至1500年前后,欧洲出现了大约1000多家印刷厂,每年大约出版3.5万册“古版书”(incunabula),1600年后这一数量激增为15—20萬册。书籍自身的性质发生了变化,新型知识和观念传播方式“使得自书写本身发明以来的一切发明都相形见绌”[3]269; “曾经是罕见的艺术品,其神秘的知识只能被少数人掌握,现在却变成了很多人的工具和加工品” [3]271;会读书的人越来越多,16世纪初期的德意志邦国在识字人数大约占3%-4%,佛罗伦萨和其他发达城市,会读书会写的人的比例更高。参考[美]约翰·梅里曼《欧洲现代史——从文艺复兴到现在》(上册),焦阳等译,上海人民出版社,第35页。 他们通过直接阅读文本减弱了对雄辩演说者的迷信与崇拜,这进一步激发世俗社会中识文断字和教育的大量需求,导致对本土、本民族文字印刷的需求远远大过拉丁文本。各学科知识文本的本土化使得科学知识开始溢出教会走向世俗。

知识世俗化,终结了神职阶级独霸知识的时代,也带来了长期被理性和神学所压制的经验性知识的崛起。其中,用以复刻图像的雕版印刷术的广泛应用进一步促进了经验知识的确切化和精准化,增强了整个社会对实验和直接观察价值的深刻信念。至此,图像本身或对文字图解的大批量复制成为可能,一举解决了古代抄本中文本劣化、图解变形等质量下降的弊端。人文主义者意识到自己所钟爱的古典文本的手稿其实是个不断劣化的结果,因为在抄本时代抄写员的工作中,文图都不可避免地会有疏忽错漏,即便文字如植物的名称或许能够保真,图像却会遭受不断的变形,直到失去原貌;而雕版印刷术可以生成标准化参照基准,创造千百份相同复本,这使得人文主义者对文明的修订和改进得以稳固,也使得文献学者的成果得以凝结和正确传播。[4]复制、存续和传播持久稳定的图像成为可能,各学科专业书籍中开始以插图方式,插入大量写实性图像,对图像的精准性和可信度要求大大提高。

二、制图术:诸科学的知识图像化

在印刷术的普及下,16世纪书籍插图开始在科学知识中发挥重要而积极的作用。雕版印刷术需大量受过训练的艺术家来刻制图像,普拉蒂印刷所那样的大商号会雇佣专业的画师和雕工[5]365-367来完成书籍所需插图,大批的艺术家被吸引到科学书籍的出版领域。以达·芬奇为代表的大批本属手工群体的“高级技术工程师”们,[6]935-949一方面要通过科学化的艺术实践“将视觉艺术从传统机械艺术中分离出来,置入传统‘自由艺术的行列”国内学者吴国盛认为从科技史的角度看,中世纪后期存在着一个机械艺术挑战自由艺术地位的视觉艺术知识体系升级的历史阶段。Wu Guo-sheng:Science And Art:A Philosophical Perspective,Maria Burguete and Lui Lam edit, Arts,A Science Matter,World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd.,2011,p.75.;另一方面也以高超的制图技艺制作各类书籍插图,实现对科技知识的深度介入。

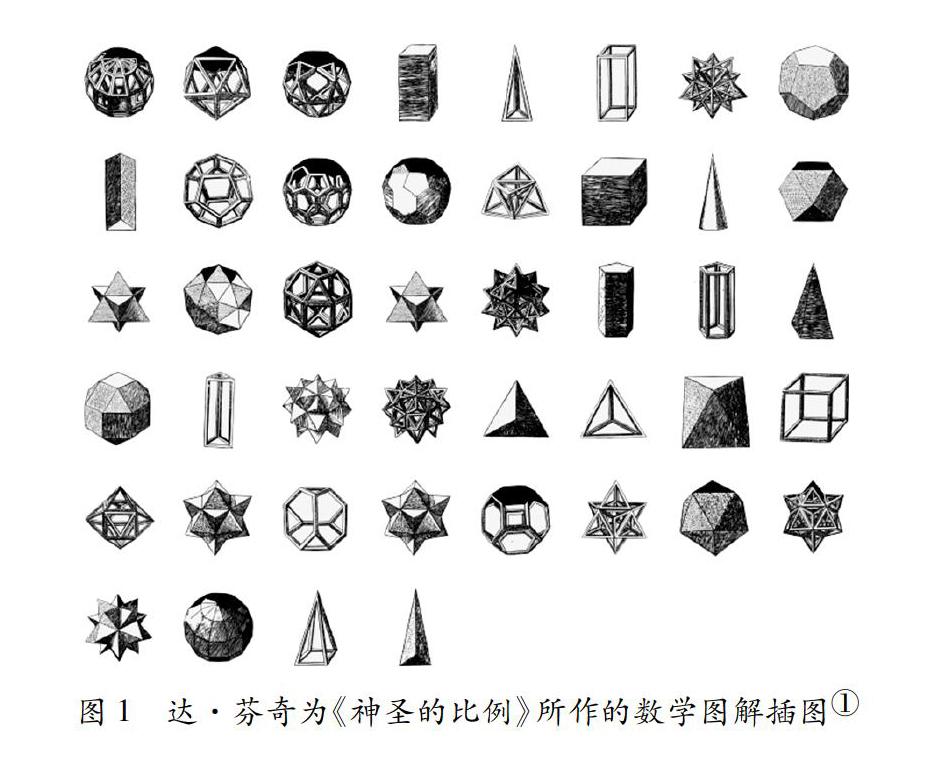

除积极发展光学和透视学等应用数学外,基于对数学本身的高度敬重,艺术家们还亲身介入理论数学领域。达·芬奇曾与方济各会数学家卢卡·帕乔利(Fra Luca Bartolomeo de Pacioli,时作Paciolo,1445—1517) 一起合作绘画和版画。在帕乔利出版的算术和代数学的教科书《神圣的比例》(Divina Proportione,Venice:Paganius,1509)中,大量出现了达·芬奇所作数学图解插画(图1)。[5]365-367不过,与数学可以在纯粹理论与应用数学间划出明确界限不同,出于对自然进行观察和记录的目的,彼时更多的艺术家在没有明确的身份定位下,观察植物、动物、矿物、天空中的星星和特殊区域的地形等,[7]以追求精准和细微的写实性制图术在自然科学的多个领域大显身手,使得知识的图像表现由神学隐喻和阐释转变为精准写实的细部刻画与呈现。

乔治·萨顿发现文艺复兴时期受人文主义语文学影响,医学领域的研习内容往往是文字训诂,病理学、内科学等受制于古代经典理论的束缚难有新的突破,唯有解剖学和草本植物学两门学科真正得到了创新性的发展, [5] 365-367而这两门学科的创造性进步中都有一个重要的身影,那就是艺术家。

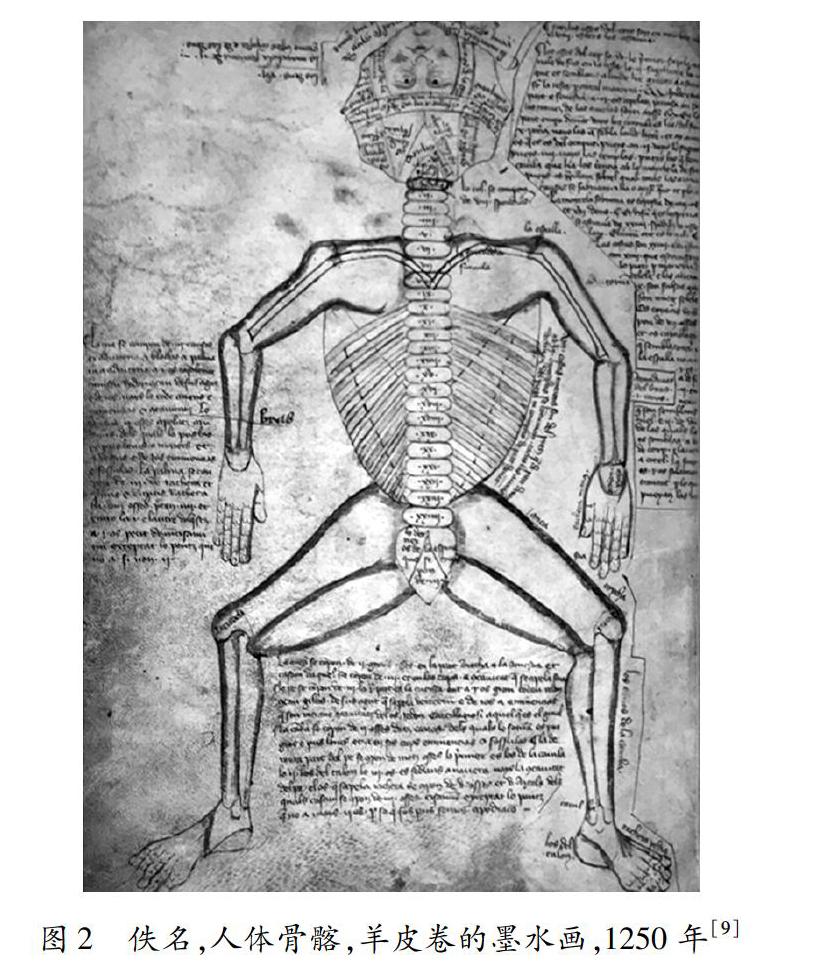

在解剖学中,当时的私人或公开的解剖实践比比皆是,但要以科学知识的形式出版成书则离不开准确的图例。由于基督教徒和阿拉伯人都禁止尸体解剖,因此在文艺复兴解剖学复苏之前,盖伦的解剖学是权威。在13世纪时就有萨莱诺(Salerno)和博洛尼亚的医学博士们进行尸体检查,[8]但当时对于骨骼的理解还相当浅陋,如1250年的一幅解剖图还相当粗糙(图2)。

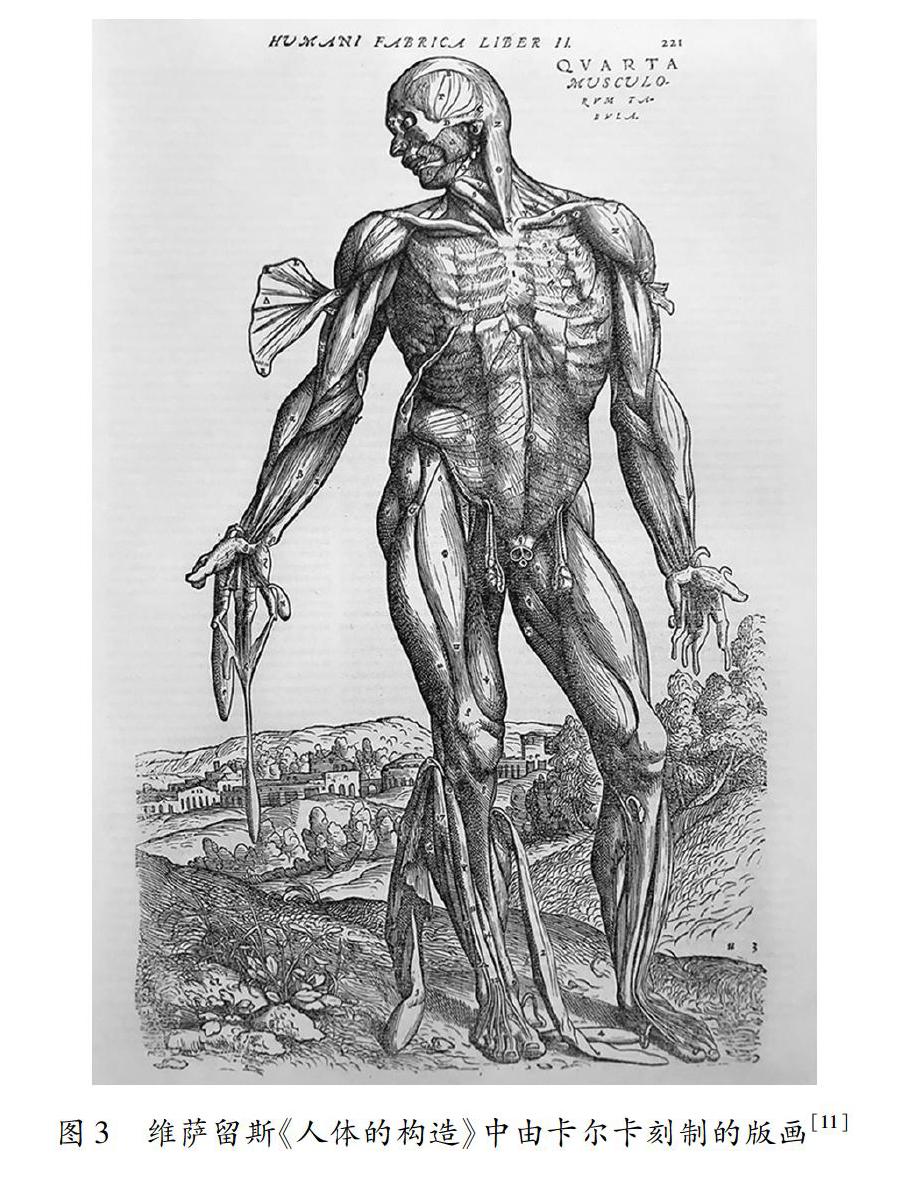

至16世纪,解剖术进入一个崭新的阶段。受马坎托尼欧·戴勒·托尔(Marcantonio della Torre)之邀,达·芬奇进入佛罗伦萨圣灵教堂太平间地下解剖尸体,他先后解剖了30具人体,并绘制出相应的解剖图。他对人体骨骼及其组成、肌肉和肌腱、心脏和血管、生殖系统和内脏都进行了细致描绘,甚至第一个画出了子宫中的胎儿图形。他还观察并记录了人体各部分的机械运动,对大脑、心脏和肺部进行探索,清楚展示各个脏器。[10]除此外,当时最为著名的解剖制图师是解剖学家安德烈亚斯·维萨留斯(Andreas Vesalius ,又译维萨里,1514—1564)。他于1543年出版了《人体的构造》(De humani corporis fabria),全书图片 278 幅,均为精美的木刻画,达到了图像写实的一个巅峰。除了邀请一些专业画家来作插画——如著名画家提香(Tiziano Vecelli)的学生卡尔卡(Jan Stefan van Calcar,1499—1546)外,维萨留斯本人也绘制了大量的人体构造图版。这些插图精确地再现了人类的生理特征及其根据“自然法则”的运行方式,又不失艺术的生趣和想象力 (图3)。

实际上,早在 1538 年,维萨留斯就完成了第一部人体解剖学著作《六页集》,其中3 张图是维萨留斯自己画的脉管系统速写,另外 3 张由卡尔卡绘制,对骨骼结构图、肌肉、神经系统、内脏和血管都绘制了精准的插图。以今日的标准看,卡尔卡对于肌肉和器官的描绘已极尽精准。[12]同时,维萨留斯本人极其重视文字和插圖的准确性,他找到了文艺复兴时期最好的印刷商——以严谨不苟而著称的约翰内斯·澳珀瑞努斯(Johannes Opeorinus),并亲自前往其工作场地监督印刷工作。最终这部印刷品著作完美地呈现了维萨留斯的研究成果,其中关于人类器官的制图精准描述不仅成为医学史上的重要用图,也成为杰出的艺术品。

同样,草本植物学的发展离不开植物学图谱。16世纪人们不再满足于准确描摹复刻古代已有的图像,而是要求依据自然状态描绘植物的外观和性质,这就需要严谨精准的制图术。早在15世纪70年代,德国版画家兼油画家马丁·施恩告尔(Martin Schongauer)就曾开始进行植物手绘图,并于1473年完成油画作品《玫瑰园中的圣母》(Madonna of the Rose Garden),其中再现了一幅自己绘制的牡丹写生图(图4)。

此后,彼得·柏和特(Pieter van der Borcht)为匈牙利人桑巴库斯(John Sambucus)的著作《草药图鉴》(Icones medicorum,folio,Antwerp,1574)和多多恩(Dodoen)的《谷物…….史》(Frumenorum……historia,1566)一书做插图。在植物学中的手绘图像确保了植物研究中越来越多的精准性知识。此方面的极致者系康拉德·格斯纳(1516—1565),他曾完成《动物志》(Historia animalium),在其未完成的植物志手稿中遗留了他所整理的大量植物素材,以及大量文字注释信息,展示了植物的全部器官——根、叶、花、种子(见图5)。对于艺术创作而言,格斯纳的手绘植物作品展现了他惊人的准确呈现所记录对象的能力,精准性知识不仅体现在语言和科学领域,也通过视觉艺术得以延续。

除了由医药学发展而出的解剖学、植物学要通过图像真实准确地再现学科专业知识外,另一种颇为特殊的情形也开始出现,那就是精准再现自然科学中的技术操作流程与现实场景,以公开知识,其中最值得一提的是矿业这门离艺术相当“遥远的”学科。

据康拉德·格斯纳记载,图中顶部植物为牛奶欧芹(Peucedanum palustre);右下为蔓越莓(Vaccinium oxycoccos)。见[英]海伦·拜纳姆,威廉·拜纳姆《植物手绘艺术》,潘莉莉译,华中科技大学出版社,2018年,第120、121页。

[13]121

与炼金术中的隐喻性插图14—16世纪炼金术著作中的寓意插图(emblematic illustrations)强调金属和灵魂的净化,目的是通过深奥的隐喻展示宇宙的“隐秘”力量,属典型的科学知识的隐喻性表达。这些图像的寓意与隐喻功能,一定程度地体现出彼时科学知识与哲学性反思的交融。其观念、隐喻、产物、理论和实践引起艺术家、剧作家、诗人和哲学家的注意。[美]劳伦斯·普林西比:《炼金术的秘密》,张卜天译,商务印书馆,2018年,第109-119页。 不同,16世纪的许多统治者和贵族意识到技艺的进步对于社会的积极贡献,于是纷纷发布命令或出资襄助各类技艺专家,对各种技艺知识进行记录,曾处在底层的劳作——矿产知识也由于其在投资和矿业利益方面的价值开始广受关注,冶矿类著作得以大量出版,且多带有绘图。1574年拉萨鲁斯·艾科尔(Lazarus Ercker,约1530—1594)完成出版的《对最高贵矿石以及矿业技术的描述》(Beschreibung der allervornehmsten mineralischen Erze und Bergwerksarten)带有大量流程插图。[14]32,58

对冶矿技术中的绘图价值有清晰判断的是阿格里科拉(Georgius Agricola,亦称Georg Bauer,1494-1555)。曾受过大学教育的阿格里科拉身为矿区医生的阿格里科拉曾于1515年在莱比锡大学获本科学位。将冶矿作为一门专业学科来对待,其写作带有明显的知识化倾向。他要求的矿业人必修专业包括哲学、医学、天文学、测量学、算术学、建筑学、绘画术与法律等。参考帕梅拉·O.朗:《知识公开:16世纪采矿与冶金著作中的理想及其语境》,见[德]薛凤、[美]柯安哲编《科学史新论:范式更新与视角转换》,吴秀杰译,浙江大学出版社,2019年第40-62页。 在《冶矿全书》(1556)中,不仅对冶矿工艺的技艺进行全面概括而且反复强调要对知识进行公开。阿格里科拉认为与知识公开相对立的不是技艺秘密或疏于书面记录而没有保存的文本,相反,语言使用过程中的腐坏变形(特别在炼金术中语焉不详的、含混其词的做法),导致曾经清晰的内容变得模糊,[14]42,43因而图像才是保存技艺或经验性知识的有效良方。作者因而专门雇佣专业画师制作大量的图解,向读者展示各项工艺流程,以免那些单纯用文字语言难以描述清楚的东西无法被当世或后世所理解。在他的努力下,图像被用以直观地揭示曾经隐秘的技艺或自然知识,图像成为新的自然科学的表达途径,补充甚至在一定程度上取代了语词文本。《冶矿全书》中的插图至今都是版画界的标准范本, 其中的插图样式如图6。

不论是数学、解剖学、植物学还是炼金术或矿业,在未形成自己的专业术语或图形化、符号化之前,各类科学技术要解决语词和文本精确性不足的问题,就必然借用写实的制图术进行专业知识的观察、记录、呈现、阐释、传播和交流。故而知识图像化的技艺特征就与人文主义隐喻艺术形成了鲜明对比:它要求直观、写实、清晰、准确。不否认的是,此时期的科技插图尽管受到传统艺术和科学观念的双重束缚,但无论是达·芬奇绘制的几何立体图形、维萨留斯的解剖图下方所描绘的远方的城市景观,还是植物学图谱中的精美着色乃至冶矿程序插图中所富有的生动的叙事性,皆一定程度地展现出艺术家关于世界的想象和理解。可以说,在更广阔的科学技术知识界域,科学制图术以想象力和叙事性等人文主义艺术特征兼具并超越了审美鉴赏意义上的艺术价值,因而在艺术与科学走向各自的专业分科前,实现了一种独特的图像艺术风格。

三、遗产:艺术与科学技术的学科跨越

文艺复兴时期兴起的这次知识图像化深刻地改变了西方知识形态,为知识表达与传播的模式转型与领域扩张带来了阔大的空间,影响到后世艺术、科学及工业设计的多方面进路。

其一,美的艺术方面。制图术以其自身准确而直观的特性进入了科学的知识序列,不仅极大地促进了科学史的进程,对艺术自身的历史进程也带来深远影响,艺术自身理论与创作风格大为改观。达·芬奇笔记《论绘画》以及乔尔乔·瓦萨里《意大利艺苑名人传》(1550)无一例外强调了艺术知识的数学性质。同时,纯粹鉴赏和隐喻性质的绘画的知识化、精确化也愈发强烈。早在15世纪波提切利的《春》(La Primavera)之中曾描绘了近500株象征爱情与婚姻的春天植物,从康乃馨、春红花、草莓、风信子、蔷薇、天车草、天花女、月桂树、橘树等,种类或达40种以上。[11]8

到17世纪时科学内容直接成为绘画主题,代表者如伦勃朗的名作《尼古拉斯·杜尔普博士的解剖学课》(The Anatomy Lesson of Dr.Nicolaes Tulp,1632),该作品精准地再现了医学解剖术的教学现场。

科学图像对于精准度和实用性的要求反过来也促进了艺术经验知识的规范化和理论化,为艺术精准技法与写实功力的养成打下基础。素描、比例等知识作为视觉艺术基本技法日益受到重视。帕乔利在《神圣的比例》第二卷集中探讨建筑、美术、艺术解剖学(artistic anatomy)、人体比例中的数学问题。[5] 294在数学、几何、光学、透视学的支持下,艺术经验性知识转换为一套规范、可大规模推广的理论性知识,由作坊到学院教学即为典型表现17世纪中诸多艺术学院都强调以几何学、解剖学的科目代替旧式作坊的经验训练。参考[美]阿瑟·艾夫蘭:《西方艺术教育史》,刑莉、常宁生译,四川人民出版社,2000年,第43页。 。至为重要的是,此时期艺术对科技知识的深度介入,致使艺术在知识层面获得了更大的信心与勇气,在即将来临的启蒙时代开启其哲学化历程,从而确立起现代意义上的艺术范畴。

其二,科学史方面。这是一个视觉符号与文字符号齐平的时代,艺术家不只是为着一个外在的目的来创作作品,而且要以敏锐的观察力记录世界,精确观察自然。此时的绘图艺术家不是生长于当时文化中的特立独行者,相反,他们某种程度上是自然学科的实践者,即便不是主导型的实践者,至少也是重要参与者。他们是画家、雕塑家,同时也都被定位为对自然的准确观察者和模仿者,从而可能跻身科学家阵列。

16世纪后知识的图像化之风愈烈。1665年罗伯特·虎克(Robert Hooke,1635—1703)出版了《显微图谱》(Micrographia:Some Physilogical Descriptions of Minute Bodies,又译为《显微制图》等),书中作者通过手绘艺术精准地向世人呈现了50多幅微观图像(图7),[17]打开了人类对微观世界的认知之门。

利用手绘艺术进行精准描绘的植物学传统一直延续到20世纪早期。而植物学图谱制作在17世纪迎来高潮:为后世所赞叹的意大利植物学家法比奥·科隆纳(1567—1640)的《植物图谱》(Icones Ipsis Plantis )中对那不勒斯地区的本土植物的系统性研究;马丽亚·梅立安于1675—1677年间出版的《花卉图鉴》(Florum)丛书中记录了大量展示昆虫变态发育过程的图例(图8)。

1680年梅立安又出版《新花卉图鉴》(Neues Blumenbuch),精准展示了17世纪最受欢迎的花卉植物。更重要的是,作者强调自己的目的是将该图鉴打造成为“刺绣、铅笔画、钢笔画、油画和制版等装饰艺术的图样参考书。”[13]128显然,其目的并不单一,除科学知识外,图谱还兼备有艺术的功能。

同样,在艺术家对解剖学的深度介入过程中,医学工作也成为画家们的描绘对象,绘画艺术与解剖术之间的深度介入和互动传统经久不衰。直至18世纪中叶,伯恩哈德·阿尔比努斯(Bernhard Seigfried Albinus,1697—1770)的解剖术插图依旧极其生动,富有想象力(图9)。

由是,学界甚至认为“某种意义上,医学解剖图中的人体是艺术人体的影子,共享艺术的意义和画法,但科学把它们隐藏在科学图像外部的下面”[18]。又或者如历史学家所发现的,“将达·芬奇的画和评论集结成巨大画册时,呈现出的是一套完整的解剖学研究课程”[19]。而在今日西方艺术学科系统中,以解剖学为首的医学插图仍是一门极为重要的学科专业。如在2002年发布的美国学科统计型目录Classification of Instructional Programs (CIP 2000)中,“視觉与表演艺术” 学科群(Visual and Performing Arts,代码50)下第四个一级学科:设计与应用艺术(Design and Applied Arts)中,医学插图方向赫然在列。见https://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/ciplist.asp?CIP2=50,访问时间2020年4月30日。

绘画和雕刻技艺塑造人类的感官能力,借助绘画和雕刻训练出精准的观察力,人类逐渐研究并展现动物、鸟类、花和叶子、微生物乃至抽象世界。而当印刷时代迎面而来时,这种观察就有了得以精准复制和广为传播的可能。素描作品与即兴插图代替文字将观察或情感表现在作品上,同时也站在传统以原则为主导的科学研究方式之对面,对客观世界进行观察、分析与记录,进而通过实验验证知识的确定性消除了中世纪轻视实验和经验的思想“毒物”。[20]更重要的是,知识图像化以其直观、准确等特性实现了语词和文本所不能达到的清晰表达意图,弥补了语词的功能性不足。建立在精确观察基础上,还未形成确定专业术语的科学技术知识得以明晰和准确化,以实际应用为导向的第三种自然认识方式弗洛里斯·科恩认为,从事第三种自然认知的人不是希腊式的理智主义者,也不打算建立一个理想的过去。这类人不满足于对古代文本的阅读或评注,或手持圆规和直尺在书斋里研究深奥的数学,他们几乎完全面向未来,注重精确的观察和实际应用。[荷]H.弗洛里斯·科恩:《世界的重新创造》,张卜天译,商务印书馆,2020年,第105、106页。 开始稳固下来。“文字传统被一个新的、源自自然界本身的传统所取代,或是为后者所补充”;就知识而言,在言辞(verba)与真实、文字与图像的斗争中,面对着自然的图像印刷“颇有救世之功”。[5] 212文本与图像的关系出现了重大转折。通过图像绘制、文字注解,传统科学系统中的人文主义古典语言文献学家的功能让位于艺术家。就图像而言,科学与艺术的边界其实并不那么清晰。

其三,工业设计方面。知识图像化促进工业发展,为工业设计与美的艺术的学科体系分离埋下伏笔。随着科学书籍插图的大量使用,图像呈显知识的优势被发现,制图术很快发展为促进国家工业的重要手段。如17世纪时法国的夏尔·勒布伦(Charles le brun,1619—1690)等艺术院士要为法兰西皇家工艺生产厂的工匠提供产品设计图并以培养视觉艺术家的教学模式来训练工匠,使它同时成为“法兰西促进国家经济发展计划中的一个增色机构”[21]49。至18世纪中叶,各类百科全书纷纷强调对实用的、经验性知识进行直观精准的描写和再现。如英国钱伯斯的《百科全书》曾选取了30幅版画插图;法国狄德罗《百科全书》至少在1751年就已有600幅插图,在后续的出版中插图更是大幅增加。

据达朗贝尔载,他与狄德罗等曾特意邀请素描画家进入手工作坊,为各类机器和工具的功能和细节进行素描。这些记录并再现工艺技术的插图,旨在为缺少这类技艺写作和阅读习惯的人们提供一种明白易懂的方式来解释技艺。“看一眼物体或它的绘图,甚至比读完一页相关的文字描述更有用”。由是,“有时是从书本中的知识表现机器的原理,有时是用机器的原理来修订书本知识”,[22]达朗贝尔强调这是两种各不相同的知识表达方式。由是,从粉碎机、造纸机、缫丝机、制糖机等等,百科全书中各类工艺图例使得工艺流程和技术手法史无前例地得以明晰化和确切化,工业设计知识不同于美的艺术的技艺特质跃然纸上。

在制图术的支持下,工艺与现代艺术的概念既相互分离,又颇为紧密地联系在一起:以模仿和再现原型为旨要,绘画这门艺术与文字相配合,最大程度地表现手工艺人的关键操作及其不易用文字解释的流程;通过一种以精准写实为最高旨要的制图术,书面知识与实操性的经验知识完美统一起来,实现了对工艺知识的阐释、传播和应用。制图在科学技术领域的认知功能前所未有地展现出来,为后世工业技术的知识图形化、符号化表达奠定了基础。某种意义而言,技术的图像化真正启动了设计这门学科的专业化进程。

结 语

文艺复兴后期,人类走出了由神学家和人文主义者所垄断的纯文字语词知识时代,图像不再是被宗教神学隐喻控制或阻碍的命运,转而成为科学和技术经验知识的表达方式之一,但图像并未因此沦为科学的婢女,而是成为科学知识的介入者和表现者。由是,制图术作为各门科学累积知识和保存视觉信息的主要方式,其成就无可避免地被扩散到艺术和科学技术的专业知识领域,彻底地改写了人类科学技术的知识表达乃至其思维方式,从而启动了欧洲近代科学与工业革命的历史双轮。汲古以开新,就跨学科与发展新文科的当代命题而言,如何使艺术及其他人文学科真正与理工农医各学科产生共振、形成联动,将是中国未来要着力解决的重大课题。16世纪这场艺术介入科学的知识图像化提示我们,开启未来通道的密码早已在历史中显现。

参考文献:

[1]

约翰·梅里曼.欧洲现代史——从文艺复兴到现在(上册)[M].焦阳,等.译.上海:上海人民出版社,2015:35.

[2] 鹽野七生.文艺复兴是什么?[M].计丽屏,译.北京:中信出版社,2016:67-71.

[3] J.M.罗伯茨.欧洲史(上册)[M].李腾,等.译.上海:东方出版中心,2015.

[4] 查尔斯·G.纳尔特.欧洲文艺复兴的人文主义和文化[M].黄毅翔,译.上海:生活·读书·新知三联书店,2018:56.

[5] 乔治·萨顿.文艺复兴时期的科学观[M].郑诚,郑方磊,袁媛,译.上海:上海交通大学出版社,2007.

[6] Edgar Zilsel.The Sociological Roots of Science[J].Social Studies of Science,2000(06):935-949.

[7] Maria Burguete and Lui Lam edit.Arts,A Science Matter[M].World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd.,2011:35-43.

[8] 布莱恩·蒂尔尼,西德尼·佩因特.西欧中世纪史[M].袁传伟,译.北京:北京大学出版社,2011:401.

[9] Emanuele Lugli.Measuring the Bones:On Francesco di Giorgio Martinis Saluzzianus Skeleton[M].Art History,2015:362.

[10] 凯特·凯利.医学史话 [M].王中立,译.上海:上海科学技术文献出版社,2012:13-15.

[11] J.M.Bourgery & N.H.Jacob,Atlas of Human Anatomy and Surgery[M].Jean-Marie Le Minor &Henri Sick(ed.),Taschen,1999.

[12] 付雷.近代人体解剖学之父的生平与著作 ——纪念维萨里诞辰 500 周年[J].生物学通报,2014(10):59.

[13] 海伦·拜纳姆,威廉·拜纳姆.植物手绘艺术[M].潘莉莉,译.武汉:华中科技大学出版社,2018.

[14] 帕梅拉·O.朗.知识公开:16世纪采矿与冶金著作中的理想及其语境[C]//薛凤,柯安哲.科学史新论:范式更新与视角转换.吴秀杰,译.杭州:浙江大学出版社,2019.

[15] 亚·沃尔夫.十六、十七世纪科学、技术和哲学史(上册)[M].周昌忠,等.译.北京:商务印书馆,2011:606.

[16] 曾广植.世界博物馆巡礼·乌菲兹美术馆 [M].台北:大地地理文化科技事业股份有限公司,2001:8.

[17] Robert Hooke.Micrographia or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies[M].Cosimo Classics,2007:294.

[18] 詹姆斯·埃尔金斯.图像的领域[M].蒋奇谷,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2018:9.

[19] Thomas Goldstein.Dawn of Modern Science:From the Arabs to Leonardo Da Vinci[M].Boston:Houghton Mifflin Company,1980:206.

[20] 马丁·约翰逊.艺术与科学思维[M].北京:工人出版社,1988:180.

[21] 阿瑟·艾夫兰.西方艺术教育史[M].刑莉,常宁生,译.成都:四川人民出版社,2000:49.

[22] 达朗贝尔.启蒙运动的纲领:《百科全书》序言[M].徐前进,译.上海:上海人民出版社,2020:120-124.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)

On the Interposition of Arts into Science: A Disciplinary Inspiration of Knowledge Visualization in Renaissance

SUN Xiaoxia

(Editorial Office of Study of Art, Chinese National Academy of Arts, Beijing 100029,China)

Abstract:Images became an important means to represent scientific and technological knowledge in Renaissance with the secularization of knowledge rendered possible by printing and the rise of natural science and empirical technology. Through an iconological analysis of the illustrations of mathematics, anatomy, botany, metallurgy and other professional books in the 16th century, it can be noted that under the interpositions of painters and sculptors, the visualization of knowledge in the field of science and technology acquires a kind of image features that are intuitive, realistic, distinct and accurate while characterized with imagination, vivid narrative and artistry that are quite distinct from the metaphoric arts of humanism. With the interposition of arts into science, knowledge visualization broke the long-lasting word-confined knowledge monopoly, stimulated the renewal and dissemination of knowledge in arts, science and technology, and anticipated the arrival of modern science and Industrial Revolution. It is of great significance for us to comprehend and develop the new liberal arts and to reconstruct the interrelations between arts and science and technology.

Key words:cartography; knowledge visualization; natural science;

industrial technology; interposition of arts into science