“真赏斋”里的长物* 明中叶无锡古物藏家华夏家系与书画收藏考(下)

王照宇

三 “真赏斋”里的长物

“真赏斋”是华夏的古物收藏之所,关于它的具体史料,与它的主人一样都是少之又少。华夏家族的世交好友文徵明在其《真赏斋铭》一文中说道:

真赏斋者,吾友华中父(甫)藏图书之室也,维昔欧公,潜志金石,亦有米颠,图书是癖,岂曰滞物,寓意于斯,廼中有得,弗以物移,植志不移,寄情高朗,弗滞弗移,是曰真赏。1[清]华孳亨,《(乾隆)华氏传芳集》,《无锡文库》,凤凰出版社,2012年,第三辑,第413—414页。

其意也较为简单,即“真赏斋”是华夏收藏书画与古籍的处所,文中所说的“欧公”“金石”“米颠”,无疑是指书法、金石,抑或是绘画与书法,是对华夏藏品种类的一个简单表述。华夏“真赏斋”的收藏,究竟包括哪些种类?其具体的藏品究竟又有哪些?其中遗失的又是哪些?迄今存世的又有哪些?这些问题近年来虽一直有文章讨论,但依旧不断有新的发现。

关于“真赏斋”中的收藏,其实早在华夏同时期的时候就有不少人付诸笔墨,其中流传最广的文字是华夏的两位好友文徵明和宁波人丰坊,分别所作的《真赏斋铭》与《真赏斋赋》。此外,嘉兴人汪砢玉的《珊瑚网》一书对于华夏的藏品也有较为详细的整理。我们先看这三位同时代的人是如何描述“真赏斋”之收藏的。

文徵明的《真赏斋铭》是一篇短文,其全文不仅收藏在《华氏传芳集》和《勾吴华氏本书》之中,亦见于上海博物馆收藏的文氏青绿山水画作《真赏斋图》卷后的拖尾,为文氏手书小楷。文末款署时间为“嘉靖三十六年岁在丁已四月既望”,即1557年,文徵明时年八十八岁,华夏六十四岁。文徵明的《真赏斋铭》全文八百余字,全文如下:

真赏斋者,吾友华中甫氏藏图书之室也。中父端靖喜学,尤喜古法书图画,古金石刻及鼎彝器物。家本温裕,蓄畬所入足以裕欲,而于声色服用一不留意,而唯图史之癖,精鉴博识,得之心而寓于目。每并金悬购,故所蓄,咸不下乙品。自弱岁抵今,垂四十年,志不少怠。坐是家稍落,弗恤而弥勤。徵明雅同所好,岁辄过之,室庐靓深,庋阁精好。燕谈之馀,焚香设茗,手发所藏,玉轴锦幖,烂然溢目。捲舒品骘,喜见眉睫。法书之珍,有钟太傅荐季直表,王右军袁生帖,虞永兴汝南公主墓铭起草,王方庆通天进帖,颜鲁公刘中使帖,徐季海绢书道经,皆魏晋唐贤巨迹,宋元以下不论也。金石有周穆王壇山古刻,蔡中郎石经残本,淳化帖初刻,定武兰亭,下至黄庭、乐毅、洛神东方画赞诸刻,则其次也;图画器物,抑又次焉。皆不下百数。于戏,富矣。然今江南收藏之家,岂无富于君者,而其赝杂出,精驳间存,不过夸示文物,取悦俗目耳,此米海岳所谓,资力有馀,假耳目于人,意作标表者。呜呼,是焉知所好哉,若夫缇缃拾袭,护惜如头目,似知所好矣。而赏则未也,陈列抚摩,搉扬探竟,知所赏矣,而或不出于性真,必如欧阳子之于金石,米老之于图书,斯无间然。欧公云:吾性颛而嗜古,于世人之所贪者,皆无欲于其间。故得一其所好,玩而老焉。米云:吾愿为蟲书鱼游,金题玉躞而不为害,此其好尚之笃,赏识之真,孰得而间哉,中父殆是类也。铭曰:有精斋庐,翼翼渠渠。爰宬用储,左图右书。牙签斯悬,锦幖斯饰。迺缇斯袭,于燕以适。适如之何,维衎以游。金题玉躞,瑄璧琳璆。品斯隲斯,允言博雅。谁其尸之,中父氏华。维中父君,笃古嗜文。隽味道腴,志专靡分。断缣故楮,山镌野刻。探颐讨论,手之弗释。亶识之真,亦臻厥奥。岂无物珍,不易其好。维昔欧公,潜志金石。亦有米颠,图书是癖。岂曰滞物,寓意于斯。迺中有得,弗以物移。植志弗移,寄情则朗。弗滞弗移,是曰真赏。有贤中父,奇文是欣。少也师古,老而弥勤。新斋翼翼,图史祈祈,后有考德,视我铭诗。嘉靖三十六年,岁在丁巳,四月既望。长洲文徵明著并书。时年八十有八。

这篇铭文后被明清以来的诸多文献所收录,自华夏祖父华坦时,文徵明就与之有来往。其后嗣文彭、文嘉与华夏也有着极为频繁密切的往来,所以文徵明父子与华坦、华夏祖孙为世交。故华夏“真赏斋”中的藏物,文徵明应当非常熟悉,甚至是亲切的,而且存世的华夏藏品尤以文徵明留下的题跋最多。在这篇铭文中,文徵明指出了华夏的古物收藏种类,“古法书图画,古金石刻及鼎彝器物”,即古代法书、绘画、金石、石刻、鼎彝器物等五类,并非仅仅单一的古代法书名画。铭文中列举的华夏法书藏品有:钟太傅荐季直表、王右军袁生帖、虞永兴汝南公主墓铭起草、王方庆通天进帖、颜鲁公刘中使帖、徐季海绢书道经。总数六件,但是前面有一个条件限制“法书之珍”,说明这六件被文徵明点出名字来的书法是藏品中的“珍品”,且“皆魏晋唐贤巨迹”,而“宋元以下不论也”,宋元以后的藏品没有提及,或者说不值得胪列,收藏之精之富,不言而喻。

金石方面被提及的则有:周穆王壇山古刻,蔡中郎石经残本,淳化帖初刻,定武兰亭、黄庭、乐毅、洛神东方画赞诸刻等七件,和上面书法合在一起,总数为十三件,这是我们通过文徵明《真赏斋铭》所知道的“真赏斋”法书收藏情况。当然,这些名目一定仅是华夏丰富收藏的冰山之一角,因为华夏从事书画收藏的时间非常久,“自弱岁抵今,垂四十年,志不少怠”,其从二十余岁就开始涉猎收藏,四十年从不懈怠,再加上雄厚的财力,使得他“每并金悬购,故所蓄,咸不下乙品”。藏品著录的缺失,使得大部分后人的研究几成为推测。嘉靖三十六年,华夏时年六十四岁,距离其去世尚有整整十年时间,应该是其收藏最为巅峰的时期。当然,这个时间,华夏的私人收藏是否已经开始外售,抑或是其他情况造成的散佚,通过项元汴的一些藏品题记,我们尚能看到一些蛛丝马迹,这个问题将会在华夏交游的章节里给予阐述。

文徵明的《真赏斋铭》一文仅提及了华夏藏品中的十三件“魏晋唐巨迹”和部分金石藏品,至于“图画器物,抑又次焉。皆不下百数”,说明大量的图画与器物没有被提及。到了汪砢玉的《珊瑚网》一书,2[明]汪砢玉,《珊瑚网法书凭卷》卷二十二,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,1992年,第五册,第919—920页。华夏的书法收藏总数就变成了十九幅:钟太傅荐季直表、王右军袁生帖、谢灵运书古诗帖、虞永兴汝南公主墓铭起草、王方庆通天进帖、颜鲁公朱巨川诰、真卿与刘中使帖(一曰《瀛州帖》)、徐季海绢上楷书道经、蔡君谟手牍、黄山谷真行刘宾客经伏波神祠诗、冬日二士两柬、草书诸上座帖、太白忆旧游诗、高宗黄素黄庭经、岳鹏举与奉使郎中札子、赵承旨临鹅群帖(有邓善之、贡仲章、龚子敬等跋)、临大令洛神赋(有虞伯生、李鸣凤、袁仲长、栁道传等跋)、虞雍公(虞集)诛蚊赋、邵庵(虞集)行书。

金石则提到了六件:周穆王壇山古刻、蔡中郎石经残本、夏承娄寿汉碑、乐毅东方晋刻、定武兰亭帖、淳化祖刻。至此,书法与金石的总数达到了二十五件,几乎比文徵明《真赏斋铭》中提到的多了一半。《珊瑚网》中的文献依据,汪砢玉说是来自“文太史徵仲叙名”,但是现藏上海博物馆《真赏斋图》卷后的文氏楷书《真赏斋铭》一文却没有提及如此多的藏品。两个文献中都提到的藏品是:钟繇《荐季直表》、王羲之《袁生帖》、虞世南《汝南公主墓铭起草》、王方庆《通天进帖》、颜真卿《刘中使帖》、徐浩《道经》《周穆王壇山古刻》、蔡邕《石经》残本、《淳化祖帖》初刻本、《定武兰亭》《乐毅东方晋刻》。

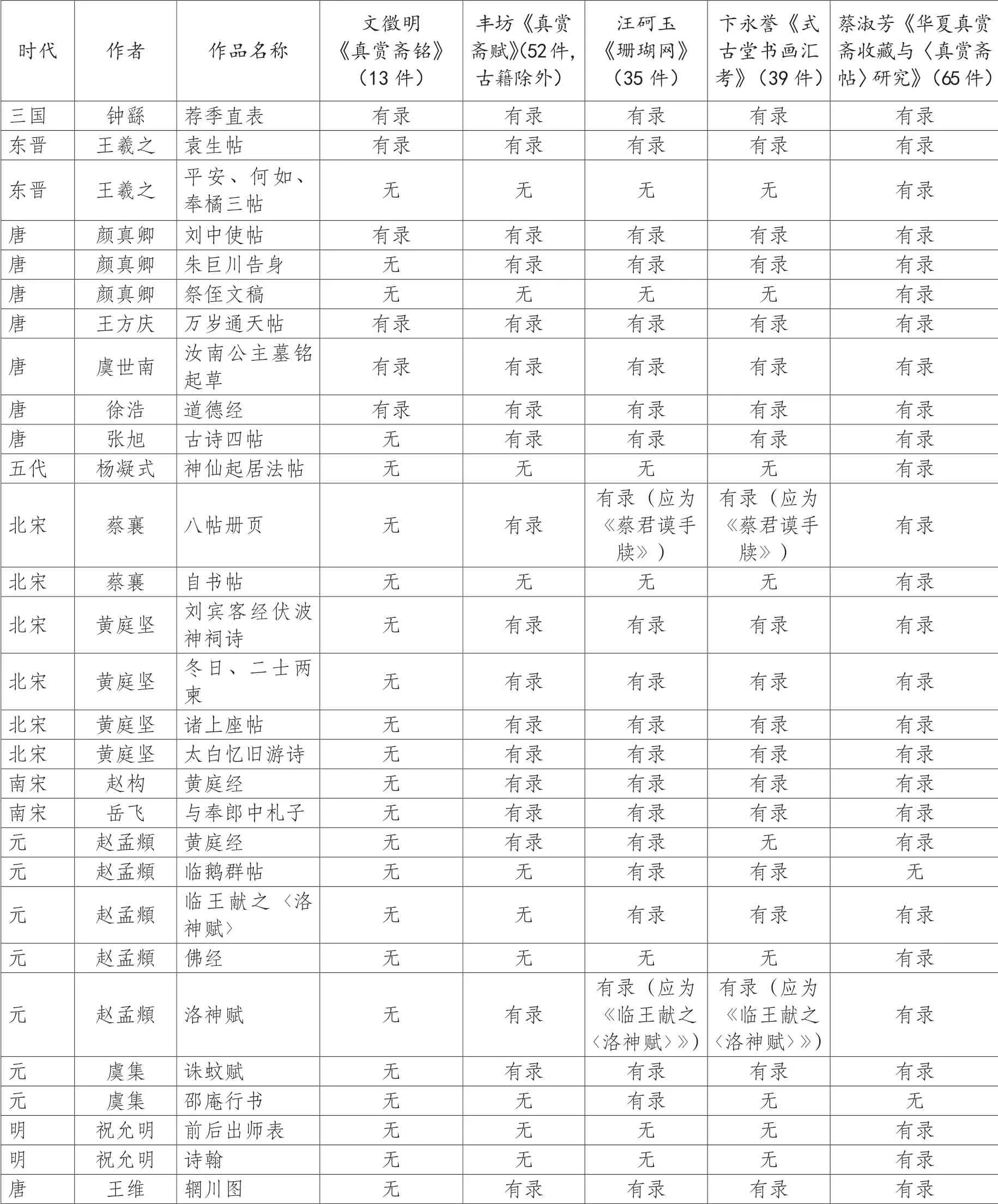

此外尚有文字更为冗长的丰坊《真赏斋赋》,这篇长达万余字的文章,经过陈斐蓉女士深入而又细致的研究,3陈斐蓉,〈丰坊真赏斋赋研究〉,载《艺术学研究》2012年第1 期,第630—647页。认为这篇作于1549年六月三日至七月二十四日期间的长文,极有可能经过了后人的重新装裱。尤其是现藏上海博物馆的文徵明《真赏斋图》卷拖尾处的丰坊亲笔原文,也极可能出于后抄,至于是否为丰氏亲笔,笔者持保留态度。就华夏的收藏而言,是文记述了华夏所收藏的书法、金石、碑刻以及绘画作品总计达五十二件,另有古籍三十八件。此外,作者认为“显赫的身世,深厚的学养,鉴赏的名声,使丰坊被认为是华夏写作此赋的最佳人选”,4同注3,第638页。实际上丰、华二人也的确存在着诸多相似之处。2003年台湾文化大学蔡淑芳女士的《华夏真赏斋收藏与〈真赏斋帖〉研究》则整理出华夏的书法藏品二十五件,碑帖收藏十八件,绘画藏品二十二件,由此得出“真赏斋”所有藏品总数达六十五件。其对每一件藏品进行了适当的描述,诸如藏品概况,流传情况与现状。5蔡淑芳,《华夏真赏斋收藏与〈真赏斋帖〉研究》,台湾中国文化大学史学所硕士论文,2003年。由是,自明以来关于华夏“真赏斋”的整体收藏情况基本上有如下五种较有代表性的书法:

文徵明《真赏斋铭》:“魏晋唐贤巨迹”法书六件,金石类七件,总数十三件。

丰坊《真赏斋赋》:书画与金石类五十二件,古籍三十八件。

汪砢玉《珊瑚网》:书法十九件,绘画十六件、金石类六件,总数四十一件。

卞永誉《式古堂书画汇考》:书法十六件,绘画十七件、金石六件,古籍三十八件,另有文玩若干件,总数在八十件左右。

蔡淑芳《华夏真赏斋收藏与〈真赏斋帖〉研究》:书法二十五件,金石类十八件,绘画二十二件,收藏总数达到了六十五件。现将所有文献提到的“真赏斋”书画藏品整理附表如下(表1)。6该表格依据文徵明《真赏斋铭》、丰坊《真赏斋赋》、汪砢玉《珊瑚网》、卞永誉《式古堂书画汇考》、蔡淑芳《华夏真赏斋收藏与〈真赏斋帖〉研究》、陈斐蓉〈丰坊《真赏斋赋》研究〉等文献制成。

表1 真赏斋书画藏品

唐卢鸿草堂十志图无无无无有录北宋黄筌柳塘聚禽图无无无无有录北宋郭忠恕 雪江图无有录有录有录有录南宋米友仁 潇湘图无有录有录有录有录南宋阎次平 寒岩积雪图无有录无有录有录南宋刘松年 香山九老图无有录有录有录有录南宋马麟四梅图无有录有录有录有录元赵孟頫 溪山仙馆图无有录有录有录有录元赵孟頫 漂母图无有录有录有录有录元赵孟頫 设色山水小图无有录有录有录无元赵孟頫 夜景图无有录有录有录有录元赵孟頫 秋郊饮马图无有录有录有录有录元赵孟頫 二羊图无有录有录有录有录元赵孟頫 武侯图无无无无有录元高克恭 秋山暮霭图无有录《珊瑚网》为“绛色长卷”,存疑。有录有录元高克恭 直幅(具体名字不详)无有录有录有录有录元王蒙青卞隐居图无有录有录有录有录元倪瓒惠山图无有录有录有录有录元倪瓒春霁图无有录有录有录有录明陈淳梅花水仙图无无无无有录明仇英上林图无无无无有录明仇英钟馗图无无无无有录东晋王羲之 乐毅论有录有录有录无有录东晋王羲之 东方朔画赞有录有录有录无有录东晋王羲之 黄庭经有录有录有录无无东晋王献之 洛神赋有录有录有录无有录周周穆王 壇山刻石有录有录有录无有录先秦不详石鼓文无无无无有录秦不详泰山刻石无无无无有录汉蔡邕熹平石经有录有录有录无有录汉不详夏承碑无有录有录无有录汉不详娄寿碑无有录有录无有录唐欧阳询 心经无有录有录无有录唐欧阳询 白鹿无有录有录无无唐虞世南 破邪论序无有录有录无有录唐褚遂良 阴符经无有录有录无无唐褚遂良 度人经无有录有录无有录唐柳公权 尊胜陀罗尼咒无有录有录无有录唐柳公权 清静经无有录无无有录北宋宋内府 淳化阁帖有录有录有录无有录北宋宋内府 大观帖无有录无无无不详不详定武兰亭有录有录有录无有录

华夏“真赏斋”中收藏的具体书画珍品,从文徵明《真赏斋铭》中所提到的十三件,到丰坊《真赏斋赋》中提到的五十二件,再到汪砢玉《珊瑚网》中的四十一件,迨至清代卞永誉《式古堂书画汇考》中所说的三十九件,进而在蔡淑芳女士的《华夏真赏斋收藏与〈真赏斋帖〉研究》一文中达到了最大值,六十五件,形成了一个“真赏斋”书画收藏的动态数值。这些收藏主要限定在古代法书、绘画、金石三大类,由于《真赏斋铭》和《真赏斋赋》皆是以文学的形式胪列“真赏斋”之藏品,尤其是“刻石”一类,究竟是拓片,还是石刻,极易令人混淆,故暂将其笼统概括为“金石”一类。依据上述诸家对于“真赏斋”藏品的研究,华夏的私人收藏情况愈发显得清楚。

其一,华夏“真赏斋”的古物收藏种类较多,并不仅限于古代法书名画的收藏,主要包括:宋元以前的名人法书和绘画;唐代以前的金石;宋时的法书刻帖;古籍的收藏数量也较多,某种程度上不亚于书画的收藏;此外尚有一些文玩的收藏,其中有三方藏印尤其值得注意,汪砢玉《珊瑚网》卷二十二有着非常清晰的描述:

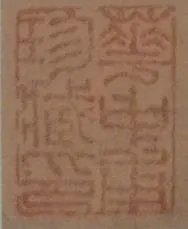

细如粒米古玉印章,有“东汉杨彪”文、“先四代相印”朱文。虎钮雕刻精工,神韵生动,旁皆碾花。又一印曰“三槐之裔”,通身古卧蚕朱文,螭钮刻深而竒,温润无比。髙宗吴后二印“贤志堂印”,白文螭钮;“贤志主人”,覆斗卧蚕,俱精绝。其白玉螭钮三印,改刻瓢印曰“真赏”、方印曰“华夏”、一曰“真赏斋印”。扁则李西崖八分书,以米元章有“平生真赏”印也,嘉靖二十八年(1549),南禺外史丰人叔为叙赋。7同注2。

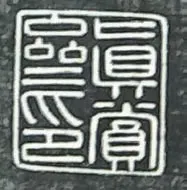

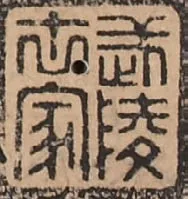

丰文十分清楚,即华夏收藏有古代朱文玉印“东汉杨彪”“先四代相印”“三槐之裔”。南宋高宗吴皇后所用过的“贤志堂印”与“贤志主人”朱文方形印。另有华夏由古玉改刻而成的“真赏”朱文瓢印(图1)、“华夏”白文方印(图2)、“平生真赏”朱文方印,尤其是后三方印章,比对存世可靠的华夏书画藏品,其上基本上都钤盖有“真赏”朱文瓢印,或者说葫芦形印,以及“华夏”白文方形印。这两方印章在华夏的藏品上一直是同时出现,形成较为稳定的华夏钤印习惯,它们的位置主要在藏品的边角之处,基本上不存着只钤盖一方藏印的情况。至于“平生真赏”朱文方印却是很少出现在华氏的藏品之上。如现藏上海市博物馆的王蒙《青卞隐居图》轴,画幅的右下角钤有“真赏”朱文葫芦形印和“华夏”白文方印。宋人黄庭坚的草书《诸上座帖》,开篇的“座”字右边就钤盖有“真赏”朱文葫芦形印和“华夏”白文方形印。另一卷山谷《经伏波神祠诗卷》,卷尾亦是与《诸上座帖》同样的钤印。由于经由文献整理出来的华氏藏品大部分已经散佚,存世的数量较少,整体观察其钤印规律,大部分还是比较符合这种钤印情况的,即法书绘画一类藏品多钤盖“真赏”朱文葫芦形印和“华夏”白文方印,此二印皆不单独使用。不知何故,在徐邦达的《古书画过眼要录》一书中,对于华夏的“真赏”朱文葫芦形印则多称之为“玄赏”,如《王氏一门帖》8徐邦达,《古书画过眼要录:晋、隋、唐、五代、宋书法》,湖南美术出版社,1987年,第41页。《刘中使帖》等,9同注8,第80页。应为出版时造成的错误。同时,这方“真赏”朱文葫芦形印与清初藏家耿昭忠的“真赏”朱文葫芦形印几乎完全一样。虽然早在2016年的〈论道安素斋:倪瓒之《苔痕树影图》〉一文中,10王照宇,〈论道安素斋:倪瓒之苔痕树影图〉,载《中国国家博物馆馆刊》2016年第1 期,第118—128页。笔者曾将无锡博物馆收藏的《苔痕树影图》上的“真赏”朱文葫芦印与耿昭忠的“真赏”朱文葫芦印做过简单比对,实际上二者的差据甚小,可以说很难依靠细节的差别进行区分,我们现在愈发倾向于认为耿昭忠的这方“真赏”朱文葫芦印就是华夏之物,也就是说华夏的私人藏印在其死后流入耿昭忠之手。如果一件古代书画为华夏所藏,那么“真赏”朱文葫芦印一定是与“华夏”白文方印组合的;若为耿昭忠所有,则是与耿氏许多印章组合使用,单一使用此印的情况并不存在。

图1 《万岁通天帖》上的“真赏”瓢印

图2 《万岁通天帖》上的“华夏”白文方印

碑帖的钤印,就目前存世的《真赏斋帖》的“火前本”与“火后本”来看,与书画则差别甚大。如无锡博物馆新入藏的“火后本”《荐季直表》,首页钤盖“华夏私印”阳文方印,“火后本”《真赏斋帖》下卷《万岁通天帖》之王羲之《十一月帖》右下角钤盖“华夏私印”阳文方印和“武陵世家”阳文方印,末开的款题下方钤盖有“华夏私印”阳文方印、“东沙居士”阳文方印、“真赏斋印”阳文方印等。此外藏于苏州博物馆的《古本兰亭册》,亦出现了一些十分稀见的华夏藏印,如签题处的“公孙张”朱文方形印、末开华夏楷书题识下方的“东沙子”朱文椭圆形印和“华中甫珍藏印”朱文长方形印。书画与碑帖相比,前者的钤印规律十分明显,后者则显得无迹可寻。

其二,就其藏品来看,华夏实际上是一个古物收藏家,并非单一的书画藏家。不管文徵明、丰坊,还是汪砢玉、卞永誉以及后世的学者们,其统计数据皆有出入,但是藏品中法书的数量都是最多的,且都是魏晋以来的主流书法家,几乎从不收藏小名头的作品。从时间上来看,华夏的收藏偏爱古代书法,即宋元以前作品居多,同时代人的作品几乎不收,绘画亦是如此。法书的收藏也包括碑帖和石刻,虽然它们更多时候被看作“金石”。文献中反复提到他也喜欢“古金石刻及鼎彝器物”,但是“鼎彝”一类的器物,有关文献阙如,几乎成了一个迷。

其三,文献古籍实际上是华夏收藏的一个大宗,主要包括汉唐以来的诗文、史籍等珍贵古籍。

其四,文玩等所谓的“杂项”一类,则主要是古代的印章、屏风、案几等,数量不多。

总体来看,华夏“真赏斋”内的书画收藏,其总数至少在五十件以上,包括古代法书、绘画与金石三类,遑论古籍。文徵明、丰坊、汪砢玉三人的文献记载最为可靠,书画藏印则是“华夏”朱文方印和“真赏”朱文葫芦形印同时钤盖,且具有联印性质。也就是说只有钤盖有“华夏”白文方印和“真赏”朱文瓢印两方印章的书画作品方为华夏的藏品,这一结论近乎判断华夏私人藏品的铁律。基于此,我愈发肯定《万岁通天帖》《古诗四帖》《刘中使帖》《诸上座帖》《经伏波神祠诗卷》是毫无争议的“真赏斋”旧藏。由是也可以断定王羲之的《平安、何如、奉橘三帖》不一定是华夏之物,因为该卷作品上并无“华夏”白文方印和“真赏”朱文瓢印。仅在后隔水处发现有一枚“真赏斋印”的白文方印,该印颜色鲜艳,年代很明显晚于常见的华夏藏印。更重要的是,华夏藏印中并无此印。颜真卿《朱巨川告身》《祭侄文稿》,杨凝式《神仙起居法帖》,赵孟頫《二羊图》《秋郊饮马图》的情况与王羲之的《平安、何如、奉橘三帖》类似,它们并非“真赏斋”故物。文物收藏,自古就是有聚有散,如过眼云烟,那么华夏“真赏斋”中的藏品亦是如此。

四 流动的藏品

对于“真赏斋”中藏品的流动情况,苏醒的〈华夏书画收藏的来源与流向〉一文认为“真赏斋”里的藏品主要有四个来源。11苏醒,〈华夏书画收藏的来源与流向〉,载《收藏家》2016年第2 期,第59—64页。其一是祖传,如现藏辽宁省博物馆的唐摹《万岁通天帖》,后拖尾处的第三段文徵明楷书题识,说得十分清楚:

右唐人双钩晋王右军而下十帖,岳倦翁谓即武后通天时所摹留内府者。通天抵今八百四十年,而纸墨完好如此。唐人双钩,世不多见,况此又其精妙者,岂易得哉,在今世当为唐法书第一也。此帖承传之详已具,倦翁跋中,但宋诸家评品略无,论及者,盖自建隆以来,世藏天府至建中靖国,入石始流传人间,宜乎不为米黄诸公所赏也。此书世藏岳氏,元世在其几世孙仲远处,不知何时归无锡华氏。华有栖碧翁彦清者,读书能诗,好蓄古法书名画。帖尾有春草轩审是记,即其印章也。今其裔孙夏,字中父者,藏袭唯谨,又恐一旦失坠,遂勒石以传。其摹刻之妙,极其精工,视秘阁续帖,不啻过之。夏其知所重哉。嘉靖丁巳七月既望长洲文徵明题,时年八十有八。

下钤文氏“徵仲父印”白文方印、“悟言室印”白文方印。文中“华有栖碧翁彦清者,读书能诗,好蓄古法书名画。帖尾有春草轩审是记,即其印章也。今其裔孙夏,字中父者,藏袭唯谨,又恐一旦失坠,遂勒石以传”。说的即是华夏的八世祖华幼武(1307—1375)。华幼武字彦清,号栖碧,华氏后人尊称其为“栖碧翁”,他是无锡荡口华氏始迁始祖华贞固的父亲。文徵明说他“读书能诗,好蓄古法书名画”,很明确,他也是一位书画收藏家,“春草轩审是记”是他的收藏印。而王氏《万岁通天帖》正是华幼武的藏品,经世代递传至华夏手中。华幼武奉母之所为“春草轩”,异于元明之际藏家陈彦廉之“贞节堂”与“春草堂”,华、陈二人藏印极易混淆,由是导致一些藏品的张冠李戴。12穆棣,〈“贞节堂印”“春草堂图书印”印记考〉,载《名帖考》卷上,天津人民美术出版社,2006年,第6—10页。华幼武的藏品迄今很少见到,唐摹《万岁通天帖》更是唯一存世的有华幼武藏印,且是递传至其八世孙华夏手中的书法藏品。《文徵明年谱》也曾载正德二年丁卯(1507)五月十一日,文徵明“往相城访沈周,周有赠诗。又为周钩抚无锡华氏藏《唐摹万岁通天进帖》”。13周道振、张月尊,《文徵明年谱》,百家出版社,1998年,第169页。时年文徵明三十八岁,而华夏仅十四岁,说明极有可能是华夏的父亲华钦或者祖父华坦将这件珍贵的书法借给了沈周,按照文献中对于华钦和华坦二人的性格描述,与沈周来往的当是华坦。周道振生前对这个问题也产生了疑问“此时华夏年事尚少,沈周札中所云‘华氏’,不知即华夏否?”14同注13。另一件苏轼的《乞常州居住奏状》,卞永誉《式古堂书画汇考》记载有文徵明的一段题识:“梁溪华氏得此帖几及百年,一日过余请题漫书欧公语于后,此帖当为华氏世守之珍可也,嘉靖二十八年己酉秋八月晦日后学文徵明书。”15[清]卞永誉,《式古堂书画汇考》卷十,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,1992年,第六册,第283页。此处的“梁溪华氏”极有可能是指华夏,16周道振、张月尊,《文徵明年谱》,百家出版社,1998年,第586页。其后的李东阳跋文印证了这一推断。17同注15。但是该藏品并不见于丰坊的《真赏斋赋》,“梁溪华氏得此帖几及百年”一语,无疑说明它也是一件祖传之物。

比较有意思的是,华夏的同宗族人,著名藏家华珵,按照辈分,华珵应与华夏高祖华守德同辈,曾经收藏过的宋人黄庭坚草书《李太白忆旧游寄谯郡元参军卷》,嗣后进入华夏之“真赏斋”,这是极为少见的华氏宗亲之间藏品的互动,明人汪砢玉《珊瑚网》详细记载了这则信息:

双井之学大抵以韵胜,文章、诗乐、书画皆然。姑论其书,积功固深,所得固别,要之得晋人之韵,故形貌若悬,而神爽冥会欤。此卷驰骤藏真,殆有夺胎之妙,非有若象孔子之类也,其故乃是与素同得晋韵然耳。今之师素者,大率卤莽,求诸其外,动至狂妄。又是优孟为叔敖,抵掌变幻,眩乱人鬼,只能惑楚竖子耳。亦独何哉?卷迹英气横发,于其本书,故是平生神品。尚古光禄先生藏护过于至宝,嘻,老谷不死之神在华氏矣。吴郡祝允明跋。18同注2,第759页。

祝允明与华氏亦有来往,他的题跋当较为可信。另,此卷后的沈周长文题跋在结尾处提到“尚古宜宝藏之,正德改元清明日”。“正德改元”为公元1506年,此时华珵已是六十九岁的古稀老人,黄氏《李太白忆旧游寄谯郡元参军卷》此刻尚为华珵收藏,而这时的华夏只有十三岁,很显然,该书卷的散落当在沈周殁后。丰坊的《真赏斋赋》和汪砢玉的《珊瑚网》记载此卷为华夏所藏,当较为可信。但令人不解的是,该手卷并无华夏的私人藏印。

苏州地区的前辈师友,如沈周、史鉴、李应祯等,也是华夏书画藏品的重要来源。黄庭坚的行书《经伏波神祠诗卷》,19方爱龙认为现藏日本的《经伏波神祠诗》卷后文徵明题跋伪,笔者看文氏墨迹,亦赞同此说,说明日本所藏书卷极有可能并非华夏所藏本。方爱龙,〈黄庭坚经伏波神祠诗卷的流传与著录:兼及卷后文徵明跋的真伪问题〉,载《中国书法》2008年第1期,第102—105页。最早应为沈周的藏品,“右黄文节公书刘宾客《伏波词诗》,雄伟绝伦,真得折钗屋漏之妙。三十年前(1501),徵明尝于石田先生家观此帖,今归无锡华中甫。中甫持来求题,漫识如此。嘉靖辛卯九月晦,长洲文徵明书”。20同注13,第439页。也就是说文徵明在三十二岁(1501)的时候,于沈周家看到过此帖,此时的华夏只有七岁。三十年以后,即嘉靖十年辛卯(1531),《经伏波神祠诗卷》已到了华夏手中。此时的沈周已经过世了二十余年,极有可能说明华夏是从沈周后人手中获得此卷书法的。同时在沈周家获得的书法还有王羲之的《袁生帖》:

右《袁生帖》,曾入宣和御府,即《书谱》所载者,《淳化阁帖》卷六亦载此帖,是又曾入太宗御府,而黄长睿《阁帖考》尝致疑于此。然阁本较此微有不同,不知当时临摹失真,或《淳化》所收,别是一本,皆不可知。而此帖八玺灿然,其后贉纸及‘内府图书之印’,皆宣和装池故物,而金书标签又出祐陵亲书,当是真迹无疑。此帖旧藏吴兴严震直家。震直洪武中仕为工部尚书,家多法书,后皆散失。吾友沈维时购得之,尝以示余,今复观于华中甫氏,中甫尝以入石矣。顾此真迹无前人题识,俾余疏其木未如此。嘉靖十年岁在辛卯九月晦,长洲文徵明跋。21同注13,第666页。

流传有序的《袁生帖》,明初由沈周子沈维时购于严震直(1344ü 1402)处,嘉靖十年文徵明看到了此帖,并留下题识。颜真卿的《刘中使帖》最早应为史鉴的藏品。嘉靖十年的时候,华夏持此卷相示,文徵明为之写下了一段题识:

右颜鲁公《刘中使帖》,徵明少时,尝从太仆李应祯观于吴江史氏。李公谓:“鲁公真迹存世者,此帖为最。”徵明时未有识,不知其言为的。及今四十年,年逾六十,所阅颜书屡矣,卒莫有胜之者。因华君中甫持以相示,展阅数四,神气爽然。嘉靖十年岁在辛卯八月朔,长洲文徵明题。22同注13,第438—439页。

《袁生帖》墨迹早已佚失,吴升的《大观录》记载该书法“末有真赏瓢章,华夏藏印”,23[清]吴升,《大观录》,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,1994年,第八册,第143页。无锡博物馆藏《真赏斋帖》火前本(图3),其中的上册“荐季直表”的题签钤有一方“华夏私印”方印,《荐季直表》的墨迹旧照片上却看不到华夏的私人藏印;中册的《袁生帖》则也没有钤印,说明拓本和墨迹本之间在钤印上存在着差异。

图3 [明]《真赏斋帖》火前本,纸本每开纵24 厘米,横10.5 厘米无锡博物馆

另有一批藏品主要购自市场,最有名的当属《淳化祖石刻法帖三卷》,嘉靖庚寅年(1530),文嘉发现了市场上出现的《淳化祖石刻法帖三卷》,“亟报中甫”,遂使华夏以高价获得此法帖:“余生六十年,阅淳化帖不知其几,然莫有过华君中甫所蔵六卷者,尝为考订,定为古本无疑,而中甫顾以不全为恨,余谓淳化抵今五百余年,屡更兵燹,一行数字,皆足藏玩,况六卷乎。嘉靖庚寅,儿子嘉偶于鬻书人处,获见三卷,亟报中甫,以厚值购得之。”24同注2,第893页。

“真赏斋”里的丰硕藏品,就目前的文献和存世实物上的鉴藏印章来看,有一部分是售给了嘉兴的大藏家项元汴。这些售出的藏品究竟包括哪些?它们是由华夏本人经手,还是由其后人经手?都是一些较为复杂的问题。但是对于它们的厘清,有助于弄清华夏藏品的流动情况。目前所知出售给项元汴的书画有如下几件:“元翰林学士雍国公虞文靖行书宋虞雍著诛蚊赋,项元汴真鉴之秘。明☐☐(按:嘉靖)三十九年(1560)春日,购于无锡华氏,用价五拾金。”25《石渠宝笈三编》,〈延春阁藏一六〉,《续修四库全书》,上海古籍出版社,1995年,第1077 册,第326页。亦见于吴升《大观录》:“此帖今藏余家,往在无锡荡口,得于华氏中甫处,少溪家兄重购,见贻之物,元汴。”26同注23,第462页。很明确,虞集的《诛蚊赋》经由项元汴仲兄项笃寿(1521—1586)之手购于华夏处。

五代黄筌的《柳塘聚禽图》:“五代黄筌柳塘聚禽图,明墨林山人项元汴真赏宝秘。原件捌拾两,购于无锡华东沙家。”27《石渠宝笈续编》,〈宁寿宫藏九〉,《续修四库全书》,上海古籍出版社,1995年,第1072 册,第703—704页。

南宋画家阎次平的《寒岩积雪图》:“用价壹佰贰拾锭,得于锡山华氏。”28[清]姚际恒,《好古堂家藏书画记》,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,2000年,第八册,第716页。

王羲之法书《袁生帖》;“余近闻华东沙氏有右军袁生、姨母、初月三帖,大令廿九日一帖,疑司寇未见之。华氏帖今归项少参子长(项笃寿)。”29[明]孙鑛,《书画跋跋》续卷一,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,1992年,第三册,第976页。

唐摹《万岁通天帖》,后归项元汴仲兄项笃寿,书卷拖尾上钤有“项子长父鉴定”朱文方形印、“子长”朱文方形印、“项笃寿印”白文方形印等数方,但无项元汴钤印,也有学者认为是“项元汴后转让其兄项笃寿。”30沈红梅,《项元汴书画典籍收藏研究》,国家图书馆出版社,2012年,第91页。

颜真卿《刘中使帖》,张丑《清河书画舫》载:“相传大字瀛洲帖,为宋宣和御府故物,元初藏张可与家,后具王芝、鲜于枢等六跋。乔篑成题名,历代传授有绪若此。弘治中归史明古氏,即寓意编所谓史丈新收者也。嘉靖壬辰(1532)复在华中甫家,而文徵仲为之跋。至甲子岁,幸为茂实府君所购。每一披阅,我公忠肝义胆,恍然在目,为之敛袵叹赏者竟日。(瀛洲帖后归项叔子)。”31[明]张丑,《清河书画舫·“红”字号第五》,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,1992年,第四册,第214页。

颜真卿《朱巨川告身》,文嘉曾反复看过此卷,“其所藏法书真迹,若通天进帖,颜书朱巨川诰,刘中使帖,皆世之竒宝。余每造其真赏斋,必焚香盥手,尽出以阅终日忘倦”,32同注2,第893页。此卷后归项元汴。

张旭《古诗四帖》,拖尾隔水处有“真赏”朱文葫芦印和“华夏”白文方印,另有多方项元汴藏印,可知此帖后归项氏。

黄庭坚的《经伏波神祠诗卷》,最初华夏计划售于族弟华叔阳的,后因华叔阳囊中羞涩而被项氏以重金收去,王世贞在其《弇州四部稿》中记载了此事:“山谷书刘禹锡《经伏波神祠》诗,最为奇逸,有潆回飞舞之势。后有张安国、范致能、李贞伯、文徵仲诸跋,皆佳。初自华东沙氏售于吾馆甥叔阳,意忽疑之,持以见畀,偶囊涩不能应,得旬日留,托王君载双钩而俞仲蔚廓填之,虽不尽得其妙,比之拓石尚少一重障也。卷今为嘉兴项氏以重价购得,尤物属沙咤利矣。可怜!可怜。”33[明]王世贞,《弇州四部稿》,文渊阁四库全书电子版,上海人民出版社,1998年,第161页。卷后文徵明题跋言“三十年前徵明于石田先生家观此帖,今归无锡华中甫。中甫持来求题,漫识如此。嘉靖辛卯九月晦。长洲文徵明书”。“嘉靖辛卯”即1531年,可知约在1501年左右此帖尚在沈周处。该法书现藏日本,有项氏藏印多方。

另有一些数量不少的藏品,文献著录中曾反复提及“锡山华氏”“梁溪华氏”“无锡华氏”等称谓,但具体是否是指华夏本人,尚待进一步研究,因为明人经常将其混为一谈,这些称谓看似没有严格的区分,事实上差距较大。因为有明一代,华氏家族善收藏者并不限于华夏、华云等两位,所以这些藏品究竟为哪一位藏家所有,尚需要仔细考辨,文末已将这些藏家待考的藏品整理为附录,可资参考。

五 游中寓藏

华夏的交游人数较少,而且有一个非常鲜明的特点,即他的交游多与收藏有关,某种程度上形成一种收藏与交游共生的关系。

与华夏来往最多的首推“明四家”之一的文徵明,在华夏祖父华坦在世时,文徵明的叔父文森(1462—1525)就与之有来往。文森年长华坦十岁,而华坦又年长文徵明十九岁。但是华夏的父亲华钦却几乎与文徵明同庚,且与文徵明一样长寿,都是八十余岁而终。可以说文森、文徵明叔侄与华坦、华夏祖孙三人几乎保持了近百年的友情,文徵明的儿子文嘉亦与华夏有来往,毋庸置疑文徵明家族与华夏家族为世交。目前所能见到的文徵明与华夏父亲华钦的来往,仅是他为华钦撰写墓志铭,大约在1555年左右,即华钦下葬前后:“(华)夏偕诸弟以状来请铭,状则(华)文甫所自述也。”34周道振,《文徵明集》,上海古籍出版社,1987年,第1499—1500页。至于生前华钦是否与文徵明有来往,则史料阙如。

与书画收藏有关的来往则要等到华夏二十六岁时,即正德十四年己卯(1519)五月十五日,文徵明跋华夏所藏宋拓《淳化祖石刻法帖》六卷。见郁逢庆《郁氏书画题跋记》卷一《宋拓淳化祖石刻法帖六卷》:

无锡华中甫偶得旧刻六卷,相传为阁本,而银锭擐痕隠然可验,楮墨既异,字复丰腴,至于行数多寡,与今世传本皆不同,苐六卷内宋人朱字辨证五条,笔迹精好类苏书,但其间有黄辨等字,疑为黄长睿。长睿,宣政间人,出坡公之后,不宜引以为据也,然余考长睿所著法帖辨,与此又似不同,岂别一人也,寡浅无识,不敢自信,漫记如此,然此帖要非寻常传刻本也。正德己卯五月望,衡山文徵明题。35[明]郁逢庆,《郁氏书画题跋记》卷一,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,1992年,第四册,第580页。

文徵明与华夏以后数十年的来往,从存世的文献来看,基本上都是围绕着书画的收藏与鉴题展开的。“明世宗嘉靖元年壬午(1522)正月,华夏刻《真赏斋帖》,徵明为钩摹,章文刻石。”36同注13,第320页。嘉靖十年辛卯的八月十五日至十月十五日,两个月的时间里,华夏携带藏品频繁出入文家,至于干了些什么,文献记载没有提及,仅说“秋,华夏又携书画至吴,徵明为跋钟繇《荐季直表》(十月十五日),王羲之《袁生帖》(九月十五日)、颜真卿《刘中使帖》(八月十五日)及黄庭坚《经伏波神祠诗》”,37同注13,第438页。按照二人来往的习惯,定是为书画鉴定和题识的事情。事实也确实如此,明以后的书画著录均记载了这一年的八月到九月之间,文、华二人在书画方面的活动:“嘉靖十年岁在辛卯九月朔。宣和收藏,传至祐陵,亲加标识。衡山先生又起而疏其本末,《袁生》一帖,声价遂重。”38同注23。1531年九月初一,文徵明题识《袁生帖》,使之声价大增。

“右颜鲁公《刘中使帖》,徵明少时,尝从太仆李应祯观于吴江史氏。李公谓:‘鲁公真迹存世者,此帖为最。’徵明时未有识,不知其言为的。及今四十年,年逾六十,所阅颜书屡矣,卒莫有胜之者。因华君中甫持以相示,展阅数四,神气爽然。嘉靖十年岁在辛卯八月朔,长洲文徵明题。早来左顾,匆匆不获款曲,甚愧。承借留颜帖,适归,仆马遑遽,不及详阅,姑随使驰纳。他日入城,更望带至一观,千万千万。签题亦俟后便,不悉。徵明顿首,中甫尊兄。”39周道振、张月尊,《文徵明集补辑》卷二十三,上海古籍出版社,1989年,第1330页。1531年八月初一,华夏持颜真卿《刘中使帖》求题,并希望以后能仔细观看此帖。

“右黄文节公书刘宾客《伏波词诗》,雄伟绝伦,真得折钗屋漏之妙。三十年前(1501),徵明尝于石田先生家观此帖,今归无锡华中甫。中甫持来求题,漫识如此。嘉靖辛卯九月晦,长洲文徵明书。”40黄庭坚《刘禹锡经伏波神祠诗卷》后文徵明题跋。1531年九月月底华夏持黄庭坚行书《经伏波神祠诗卷》求题,此卷后隔水处尚有华夏钤印,后归项子京。

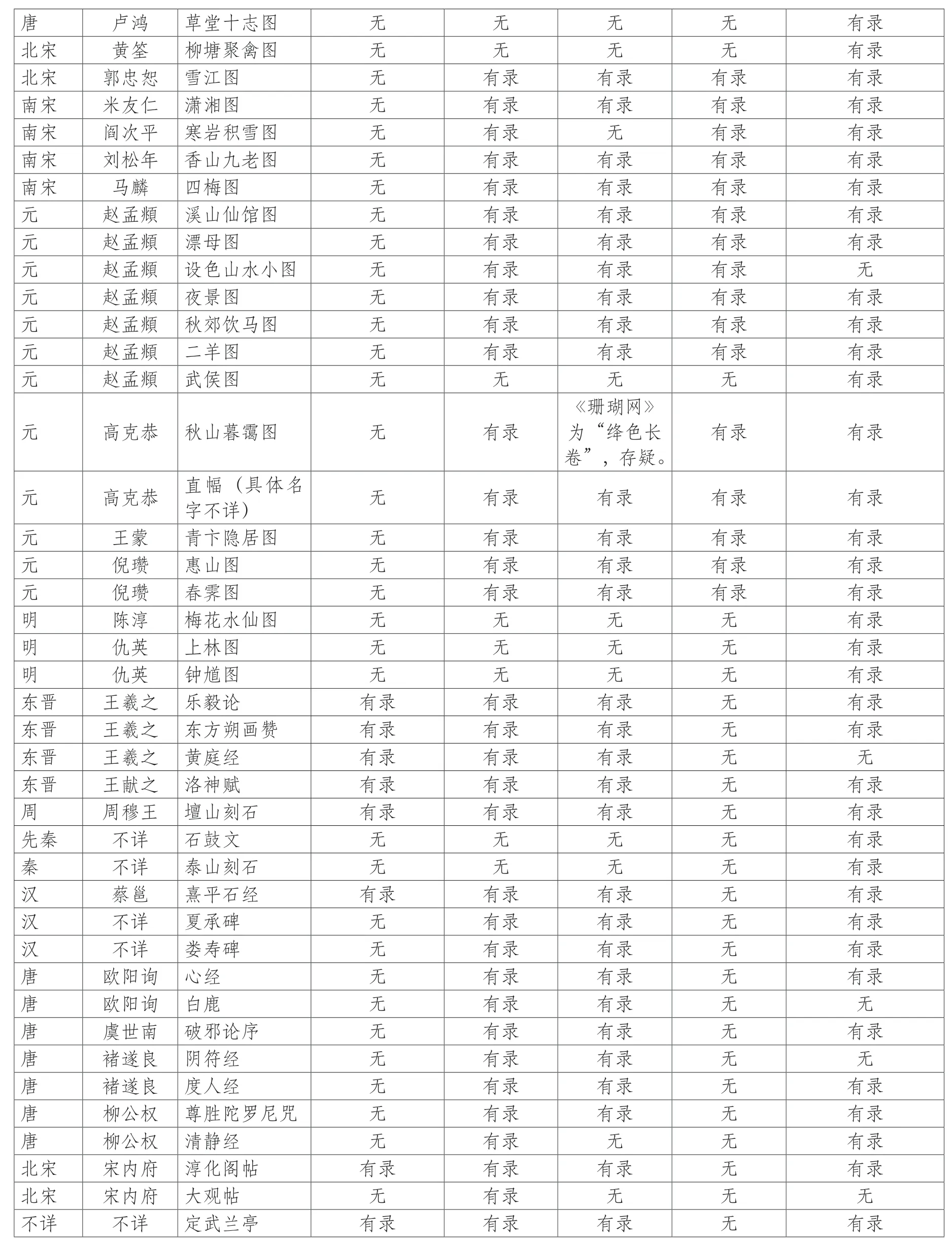

在华夏晚年,文徵明为之绘制了两幅著名的《真赏斋图》卷,将文、华二人在书画鉴藏方面的友谊推向了高潮。(图4、图5)《石渠宝笈》卷十五《明文徵明真赏斋图一卷》载:“嘉靖己酉(1549)秋,徵明为华君中甫写《真赏斋图》,时年八十。”嘉靖三十六年丁巳四月既望,为华夏隶书及小楷所撰《真赏斋铭》于八十岁秋画《真赏斋图》后。又另作一图,亦小楷斋铭于后。《石渠宝笈》卷十五有具体记载。

图4 [明]文徵明《真赏斋图》卷纵28.6厘米,横79厘米纸本设色,上海博物馆

图4 [明]文徵明《真赏斋图》卷纵28.6厘米,横79厘米纸本设色,中国国家博物馆

嘉靖三十五年丙辰(1556),华夏时年六十三岁。这一年的四月八日,文彭至无锡,过华夏家。应华夏请,录文徵明跋《荐季直表》《袁生帖》《唐人双钩晋右军而下十帖》三文于古纸拓《真赏斋帖》后并记。其后华氏以文彭所书刻入帖尾。41同注13,第666页。

到了嘉靖三十七年戊午(1558)七月十八日,这一年华夏六十五岁,文徵明用小楷书旧作五古三首于扇,以赠华夏。自此以后,文献就再也没有出现过二人来往的任何记录了。实际上文徵明距离其去世也仅仅只有七个月的时间,漫长的书画生涯几乎走到了尽头,但依旧不忘给他这位世交好友写诗赠箑。

与祝允明。正德九年(1514)甲戌年四月,“(文徵明)无锡华夏过吴。访祝允明,请补书《出师》两表于赵孟頫画《武侯图》后。夏字中甫,号东沙。富收藏,善品鉴。与允明及徵明交往颇密”。42同注13,第248页。谱志中说华夏“与文徵仲、祝允明为性命交”,43《(乾隆)金匮县志》,《无锡文库》,第一辑,第776页。“中岁与苏州祝允明、文徵明称合志之交”。44周道振,〈无锡华夏真赏斋与文徵明〉,载《无锡文博》1996年第2 期,第15页。实际上关于祝、华交往的史料非常稀少,看不出“性命交”的表现,而文徵明与华夏的来往材料则非常丰富,确为“性命交”与“合志之交”。

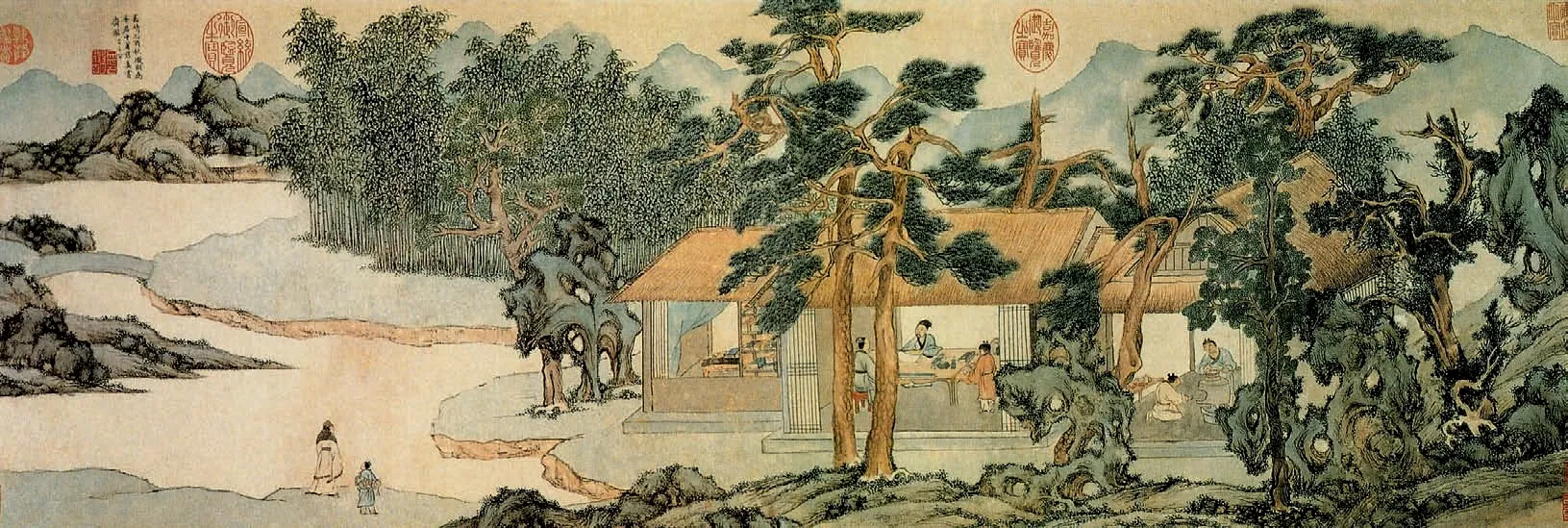

与文嘉。文嘉与华夏的来往,目前所见史料主要是与华夏在嘉靖庚寅年收购《淳化祖石刻法帖三卷》有关:“嘉靖庚寅,儿子嘉偶于鬻书人处,获见三卷,亟报中甫,以厚值购得之。”45同注2,第893页。无锡博物馆收藏的行草书册《文徵明父子致华夏家族信札》,其中文徵明的信札有八通,十开。文彭的则有三通六开,一通致华世桢,两通致华夏。最后一通则是文嘉致华夏的,一共两开。这是一封极为罕见的文嘉写给华夏的书信(图5),文嘉在信中说道:

图5 [明]文嘉,《致华夏信札》,纸本共十九开,每开纵31 厘米,横14 厘米无锡博物馆

侍生文嘉再拜东沙老兄先生执事,前日使至,得手教兼委全补云山,已草草全去,并拙作三首呈览,想目入之矣。兹有舍亲张颙甫善制纸匣,近闻吾兄尝欲之而未得,今偶有入乡之便,欲求通于门下,谨为先容。颙甫读书,知道吴之名家也。相见幸赐与进,不胜及乌之感。不宣。十月十三日。

信中开篇文嘉自称“侍生”,说明他是以晚辈的身份来称呼华夏的,且谈及前几天的事情,可见信函来往较为频繁。文嘉似乎给华夏绘制了画作,并写了三件书法送给华夏,最重要的内容是他推荐了自己的一位亲戚张颙甫,此人善做纸匣,而华夏有所需要,故文嘉推荐给他。文嘉还告诉华夏张颙甫读过书,了解苏州的名家,希望华夏能够接纳,而且文嘉使用了十分诚恳的语气。

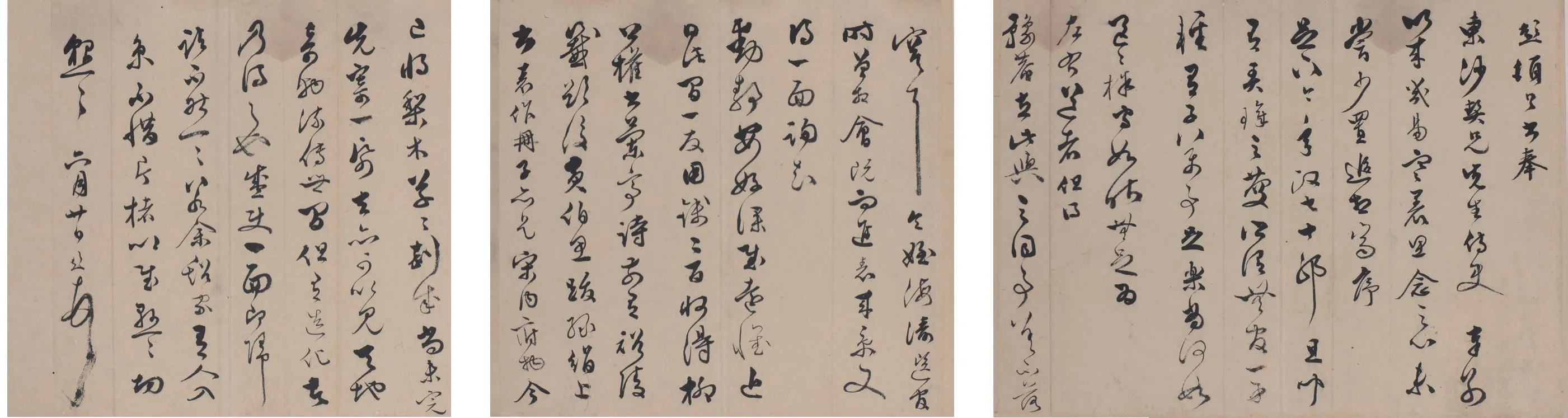

与文彭。文彭经常去华夏的“真赏斋”欣赏藏品,与华夏为“书画友”,华夏对于文彭的拜访,亦是“每一见,必各出所得所见”,明人汪砢玉在其《珊瑚网》中有详细记载:

淳化祖刻世绝其传久矣,唯有银锭痕者为真世之所传,若谱系所载不可尽见,其所见者皆寻常不足道,淳熙之际复摹入石,谓之修内司帖,盖以阁本不可复得也,况今世哉。中甫先得六卷,刻搨之工世所罕见,其六七卷中朱书评皆苏长公笔,且有银锭痕可据,每叹其竒妙谓他帖终不可续,二十年后复得三卷,朱书印章悉出原本,莫不惊异,神物终合,中甫宝爱,不在子固兰亭之下。中甫视天下之物,举不足以移其所好,其所藏法书真迹,若通天进帖,颜书朱巨川诰,刘中使帖,皆世之竒宝。余每造其真赏斋,必焚香盥手,尽出以阅终日忘倦,盖余与中甫忝为书画友,每一见,必各出所得所见,輙相较量,自谓不在海岳,仲永,巨济之下,所谓功名皆一戏,未觉负生平者也,今年癸夘(1543)秋九月,因阅此帖,见癸未(1523)岁所题,忽忽二十余年,字弱语,稚因拆去,而重题之。后学文彭敬书。46同注45。

他也给华夏写过书信,现藏无锡博物馆(图6):

图6 [明]文彭,《致华夏信札》,纸本,共十九开,每开纵31 厘米,横14 厘米,无锡博物馆

彭顿首,书奉东沙契兄先生侍史,奉别以来,几易寒暑,思念之心,未尝少置。追想齿序,足下今年政七十耶,且闻有弄璋之庆。所谓“无官一身轻,有子万事足”,乐当何如?区区株守如昨,无足为左右道者,但得豫庵在此,与之同事,若不落寞耳。令姪海涛选官时曾相会,既而进表来京,又得一面。询知动静安好,深慰远怀。近日此间一友用钱二百,收得柳公权书兰亭诗,前有裕陵签题,后黄伯思跋录绢上,书裱作册子,亦是宋内府物。今已将梨木草草刻成,尚未完。先寄一纸去,亦可以见天地奇物流传世间,但有造化者乃得之也。盛使一面即归,诸不能一一。若余谿家有人入京,不惜片楮以慰悬悬,切恳切恳。二月廿日,彭顿首。

信中不仅谈及两家之间的生活琐屑,而且涉及柳公权书《兰亭诗》的鉴藏,此卷现藏北京故宫博物院,由是可以窥见华、文两家在书画方面来往的一些情况。学术界向以为华夏“真赏斋”的大量收藏多经文徵明父子“掌眼”,此信札无疑为之提供了确凿的文献证据。

与王阳明。王阳明是有明一代著名的哲学家和政治家,从其游者甚众。华夏、华云都曾从师其门下。华夏与王阳明的师生关系,不论家谱,还是方志,均是一致的纪录:“师事王文成守仁。守仁谪龙场,周旋患难,士论多之。”47同注43,第776页。“少师事王守仁。守仁谪龙场驿丞,夏侍左右,周旋患难。”48同注44。但是《王阳明集》中没有提到这件事,更没有提及华夏这个人物。倒是在《勾吴华氏本书》中提到了华夏请王阳明为其祖母钱氏撰写寿文的事情:“锡山华翁南坡之配曰钱孺人,今年寿七十矣。七月六日设帨辰也,其孙太学生夏,尝从予游,以其父之命,以币以书来请,必得一言为之寿。”49[清]华渚,〈通四鹅湖兴二支列传三〉,《勾吴华氏本书》,存裕堂义庄重梓,光绪乙巳(1905)秋月刊印。这篇文章仅说明华夏从王阳明游,受父命为其祖母求取寿文,其余有关华夏的事情极少谈及。

与王世懋。王世懋(1536—1588)兄王世贞与华夏族叔华察为儿女亲家,兄弟二人同时又都是大收藏家。王世懋与华夏的来往,并没有直接证据可以佐证,仅在王世懋的藏品中发现了几件原属华夏的旧藏,如元人赵孟頫的《黄庭经》与《洛神赋》。50同注2,第925页。赵孟頫一生写过多件《黄庭经》与《洛神赋》,我们迄今为止还看不到华夏所收藏的《黄庭经》与《洛神赋》实物,故尚缺乏可靠材料去证实华夏与王世懋所收藏的书法为同一件。

与华察。华察按照家族辈分,是华夏的族叔,但是血缘关系较远,二人的来往仅见于两首诗作:

岁晚过夏侄真赏斋51[清]顾光旭,《梁溪诗抄(一)》,《无锡文库》,第四辑,第146页。

岁晚得招携,欢然一解颐。松阴云自宿,雪意鸟先知。开阔惬真赏,论文祛故疑。殷勤讵能别,寒月下前墀。

中甫过嘉遁园有作次韵52[明] 华察,《岩居稿》卷三,嘉靖三十五年王懋明刻本,无锡博物馆藏。

客至可留赏,清阴方满园。卿寻五岳伴,沉在一山村。永昼坐丹室,薰风吹绿尊。悠然已忘世,相对复何言。

“嘉遁园”是华察在鹅湖修建的宅院,“嘉遁园在鹅湖,明华察筑,察所居隆亭第,后又有东西二园”。53《(光绪)无锡金匮县志(一)》,《无锡文库》,第一辑,第375页。华察和华夏的幼弟华文甫亦有来往,《岩居稿》中有一首“冬夜过文甫侄酌别”的小诗:“溪上偶招寻,云容澹夕阴。霜空残叶尽,寒烛夜堂深。室迩追欢数,年穷离思侵,相逢但取醉,无复问升沉。”54同注52。较之华云而言,华察与他的来往则相对较为频繁。

与华叔阳。华叔阳是华察的幺子,王世贞的女婿,华夏是其族兄,两人年纪相差甚大,故来往的可能性较小。华夏主要和其父华察有来往,但是文献中还是留下了一则华夏与华叔阳之间的交往材料:

山谷书刘禹锡《经伏波神祠》诗,最为奇逸,有潆回飞舞之势。后有张安国、范致能、李贞伯、文徵仲诸跋,皆佳。初自华东沙氏售于吾馆甥叔阳,意忽疑之,持以见畀,偶囊涩不能应,得旬日留,托王君载(王复元)双钩而俞仲蔚廓填之,虽不尽得其妙,比之拓石尚少一重障也。55同注33。

华夏旧藏《汝南公主志铭草》,似乎在他活着的时候出售给了华叔阳,孙鑛的《书画跋跋》曾载:“此(《汝南公主志铭草》)无锡华氏物也,华礼部起龙殁后数月,唐元卿忽谓余曰,元谷家汝南志草今又为凤洲公有矣。”56同注29,第932页。华叔阳早逝,此法书后归其岳丈王世贞。华叔阳的次兄华仲亨曾帮助董其昌,将黄公望的《富春山居图》从无锡谈氏购入囊中,足见华察父子的书画收藏情节。

与徐溥。与弘治年间首辅,宜兴人徐溥(1428—1499)的交往,仅限于苏轼的书法《乞居常州奏状帖》,此帖多认为后归无锡华夏,但不见于丰坊的《真赏斋赋》,极有可能是徐溥后人出售了这件法书,华夏最大可能是与徐氏后人往来,而非徐溥:“右苏文忠公乞居常州奏状宝帖,故徐文靖公(徐溥)藏本,即都玄敬先生《寓意编》所载也,后归梁溪华氏。”57同注31,第290页。

与陈淳。白阳与华夏的来往材料极少,目前仅见一则有关陈淳《淳化祖石刻法帖三卷》的题识:“予与华中甫平生有书画之癖,而古帖尤所酷嗜,每从中甫求阅所藏,必首及此,盖刻拓之妙,固不待言,而其聚散之迹又复竒异,当为华氏世宝也,庚子中秋道复书于东沙草堂。”58同注2,第893页。

与项笃寿。项元汴和项笃寿兄弟二人与华夏的往来,某种程度上可以说纯粹是藏品交易方面的往来,许多时候都是华夏或其后人将家藏之物售于项笃寿,而后项笃寿又转交其弟。如《淳化阁帖》:“右阁帖九卷隆庆(1567ü 1572)末年归于吾乡项少溪公。”59同注2,第894页。此外尚有唐摹《万岁通天帖》,也是从“真赏斋”流入到项笃寿之手,最后归项元汴收藏。

与安国。安国为无锡安镇巨富,他生于成化辛丑年(1481),小华夏父亲华钦七岁,和华夏的来往已不可考。目前仅见原为安国旧藏的《泰山石刻》和“中权本”《石鼓文》,其上有安国本人二十余方藏印,这是所见安国藏品中钤印最多的一件,对于研究安国的收藏具有较高的史料价值。册后尚有稀见的安国籀文题跋,尚有倪瓒题诗一行。其中有一开上面钤有华夏的“东沙心赏”白文方印、“真赏斋”朱文长方形印、“华夏”朱文方印、“中甫”白文方印三方华夏私人藏印,无疑说明安国与华夏之间存在着藏品流动。安国的藏品,在其死后不久就由于子孙们析产而散落出去,60王照宇,〈明代安国家族的书画收藏研究〉,载《荣宝斋》2017年第3 期,第212—225页。故此拓本应是华夏由安国的儿孙辈购得。

六 结语

华夏生活的时代,巧合的是,几乎贯穿于明世宗嘉靖帝在位的整个时期(1522ü 1566)。嘉靖帝于1566年十二月去世,而华夏去世于隆庆丁卯(1567)八月。在这个时间段,与他一起活跃于书画鉴藏舞台的主要是文徵明、文彭、文嘉,及同宗的华云、近邻安国、檇李项元汴、苏州王世贞、韩世能等几位。明末沈德符认为当时“名播江南”的书画鉴藏大家是“吾郡项太学、锡山安太学、华户部辈”三人,并没有提及华夏。在有明一代的华氏家族中,曾获得户部主事官衔的华氏族人就有华珵父亲华时济、华舜钦父亲华恩、收藏家华珑、华栻父亲华宏宪、文徵明友华金、华泮父亲华錀以及华云等七位之多,61《(嘉庆)无锡县志》,《无锡文库》,第一辑,第162页、第331页、第378页。而在书画收藏界声望较高的则只有华云一位,故沈氏笔下的“华户部”毋庸置疑就是指华云。而项元汴则认为当时的“巨眼”为文徵明、詹景凤和他自己三人,也没有提及华夏。只有在文徵明的《真赏斋铭》中,华夏才有了较高的声誉,文徵明说他“而唯图史之癖,精鉴博识,得之心而寓于目。每并金悬购,故所蓄,咸不下乙品”。可能是因为文、华两家为世交,更重要的是华夏的许多收藏都要经文徵明父子过眼,一定程度上充当了“掌眼人”的角色。但据苏州博物馆收藏的《古本兰亭册》后的华夏题跋来看,他本人应该也能鉴定,虽然书法水平非常一般,再结合存世华夏收藏的法书来看,所以基本上可以肯定文徵明《真赏斋铭》中的“精鉴博识”,“故所蓄,咸不下乙品”的评论也算公允。至于清代以来流行的华夏为“江东巨眼”的谑称,并不见于明代的文献。最早的文献则见于18世纪的《无锡县志》,可以肯定这一称呼是清中期以后的事情,且仅限于方志,并不流行于书画鉴藏圈内。

关于华夏的文献记载寥寥,其本人的文艺水平似乎也不高,迄今为止看不到一篇出自其笔的诗文。倒是华夏的古物收藏之所“真赏斋”以及私人镌刻的著名法帖《真赏斋帖》使其极负盛名。但是其个人家系、行状甚至收藏等情况,自明清以来均是时隐时现、模模糊糊。更多时候他经常被误作其他华氏族人,尤其是涉及藏家的时候,究竟是华夏、华云,抑或是其他华姓藏家,均会产生龃龉。对诸多华氏家谱与方志、藏品的条分缕析,可以看出华夏实际上是一个家境殷实但无功名身份的富户人家,从其曾祖父华春开始力于治生,到了祖父华坦时已经是家赀丰厚,田产遍邑,这极可能是华夏家族财富积累的鼎盛时期,无疑为其购藏古物提供了重要的资金来源。虽然华夏也曾出任粮长一职,但是此时的粮长已经失去了升官发财的最好良机,可能不是其获得财富的主要途径。华夏所处的时期,正是中国社会商品经济大发展时期,整个社会风气完成了由俭入奢易的转变,商品经济高度发达,随之带来书画交易的繁荣。有明一代在这个时期出现的收藏家人数最多,某种程度上与此时社会风气的变化不无关系。

附录一 华夏鉴藏印

在华氏藏家之中,存世的华夏旧藏相对数量最多,但后人多将其私人藏印与华云相混淆,现从存世可靠的华夏藏品中析出其鉴藏印十四方:

1 “真赏”朱文葫芦形印张旭《古诗四帖》辽宁省博物馆

2 “华夏”白文方印王蒙《青卞隐居图》上海市博物馆

3 “华夏私印”方印《真赏斋帖》火前本无锡博物馆

4 “真赏斋印”方印《真赏斋帖》火前本无锡博物馆

5 “东沙居士”方印《真赏斋帖》火前本无锡博物馆

6、“武陵世家”方印《真赏斋帖》火前本无锡博物馆

7 “中甫”方印《石鼓文》“中权本”日本东京三井纪念美术馆

8 “东沙心赏”白文方印《石鼓文》“中权本”日本东京三井纪念美术馆

9 “真赏斋”朱文长方形印《石鼓文》“中权本”日本东京三井纪念美术馆

10“华夏”朱文长方形印《石鼓文》“中权本”日本东京三井纪念美术馆

11 “公孙张”朱文方印《古本兰亭》苏州市博物馆

12 “东沙子”朱文椭圆形印《古本兰亭》苏州市博物馆

13 “华中甫珍藏印”朱文长方形印《古本兰亭》苏州市博物馆

14 “华氏中父”方印《华氏精刻文徵明小楷》拓本无锡博物馆

附录二 华夏家系表

华幼武(1307—1375)→ 华贞固(1341—1397,鹅湖华氏始迁祖)→ 华兴仁(1364—1429)→ 华宗常(1382—1407)→ 华守德(1405—1476)→ 华春(1429—1501)→ 华坦(1452—1545)→ 华钦(1474—1554,华夏父亲,生五子):

华夏(1494—1567),字中甫。子二:华龙光、华耿光。

华英,生卒年不详,字实甫。

华韶,生卒年不详,字善甫。

华勺,生卒年不详,字时甫。

华文甫(1513—1596),字显甫,号西桥,曾任襄阳令。

——文徵明《致妻札》