美术造型的几何观看

李 森

我们可以从任何一个时代的任何一件造型艺术作品,来讨论美术造型的几何观看问题。因为这里已经暗含着一个前提,即美术造型一定有一种普遍使用着的造型法则。

1922年,瓦西里·康定斯基[Wasslly Kandinsky,1866-1944]受瓦尔特·格罗皮乌斯[Walter Gropius,1883-1969]之邀,加入包豪斯学院,成为包豪斯的造型大师,也就是专门讲授造型基础课程的教授。康定斯基在出版了《艺术的精神》等重要的著作之后,于1926年,出版了他在包豪斯的授课讲稿《点线面》一书。写作此书,他有一个抱负,就是想解决艺术造型的科学方法问题。这个想法,是他在本书的自序中提及的。当然,我们在此必须说明,在康定斯基的时代,想解决艺术造型科学性问题的人,绝对不止康氏一人。我们假若将视野扩展到整个人类造型艺术史的范畴,就会发现,那些灿若群星的艺术大师,都是造型问题的困惑者和解答人。

康定斯基在本书的导言中认为,讨论艺术问题的关键,是要找到“艺术元素”[art elements],而艺术元素是多样的、相异的,但不管有多少种艺术元素构成艺术作品,都有一种基础元素[basic elements]决定着艺术的属性与本质。除了基础元素之外,还有从属元素[secondary elements]。康定斯基认为,绘画作为一种图形艺术,它最基础的元素,即是“点”。接着从“点”出发,引申出“线”和“面”这两个基础元素。

康定斯基关于图形艺术或设计艺术“点、线、面”三元素的概括,是现代美术教育、设计教育的理论原点之一,它是近代科学主义发育而来,在艺术领域生发的一个结果,一种看世间万象的方法,也是在艺术中创造世界的方法。但若说这是康氏的独步发现,显然是不对的。“点、线、面”作为艺术造型的基础元素,乃是一种抽象性的数学分析,是从具体事物的视相存在中抽象出来的符号系统。这种符号系统是否指向了事物本身,是个重大的学术问题。

我们还是来看看古希腊人的数学贡献,以表明这种看世界万象的方式方法源远流长。我们势必会想起欧几里得[Euclid,约前330―前275]。在公元前4世纪,欧几里得写出了伟大的《几何原本》一书。这本书的发行量和影响力,堪与《圣经》相比。在《几何原本》的开篇,欧几里得就讨论了“点、线、面”,将“点、线、面”作为以数学(几何学)看世界的基本元素。欧几里得的第一个定义就是“点”(1.点:点不可以分割)。第二三四个定义,是“线”(2.线:线是无宽度的长度;3.线的两端是点;4.直线:直线是它上面的点一样地平铺的线)。第五个定义讲的是“面”(5.面:面只有长度和宽度)。第六至第二十三个定义,讲的是由“面”引申出来的“边”“角”“圆”等平面的“形”,后面引出公设和公理。人类思维方法的科学演绎法,就从这里上路了。

有一点是肯定的,古代希腊人绝对不是在如今分门别类的学科视点上去看世界或生产知识的,那时候,无论是对世间万事万物的研究,还是从事教育活动,都没有画地为牢的学科概念和范畴。据说,《理想国》的作者柏拉图[Plato,前427―前347]在他的著名学园的大门口,就挂着一块牌子,写着“不懂几何者不得入内”的标语,以表明将几何看作知识源泉的态度。这种态度直接影响到了他的思想体系的建构。《理想国》中的“线喻”即是证明。柏拉图在他的四条线的比喻中,将世界分为“可见世界”和“可知世界”。简单地解释,可见世界,就是观看着的扑朔迷离的影像世界;可知世界,是抽象的、形相的、理念的世界。一个是表象的,一个是本质的,形成一个影响千古的“表面构造”和“深度构造”的二元论结构。这个二元结构关乎科学知识与艺术审美的所有领域,已经成为人类的思维习惯。我们动辄就要追问一个作品表面的音声形色背后的本质,这种思维冲动或习惯,即源于这种二元结构的思维定式。

柏拉图的这种见识自然来自他的先驱们的思想,最重要的无疑是毕达哥拉斯[Pythagoras,约前570―约前497]。毕达哥拉斯认为“万物皆数”,且发现了毕达哥拉斯定律。数当然也被认为是音阶、旋律以及和谐之美本身。或许毕达哥拉斯的这种见识,源于更早的古埃及人和古巴比伦人的经验和看法。在毕达哥拉斯之前,尼罗河和两河流域的先民已经熟练地掌握了普通的几何知识,并应用于丈量每年被洪水冲掉界线的耕地,或应用于建筑的设计与建造。在古老的中华,据成书于公元前1世纪的《周髀算经》记载,周公曾经问“数”于商高,商高说出了勾股定理,并说出了著名的“天圆地方”的几何观看之说。这是人类观看世界并抽象出知识的共同密码。

到明朝,意大利传教士利玛窦[Matteo Ricci,1552-1610]1582年带来了欧几里得的《几何原本》,与数学家徐光启联袂翻译了前六卷,后七卷由清朝数学家李善兰和英国传教士伟烈亚力[Alexander Wylie]合作译毕。汉语中的“几何”[geometria]一词由徐光启命名。“几何”既是geometria 这个拉丁词语的音译,又有数的“多少”之意。也有将这个拉丁语词翻译为“形学”的,但不流行。事实上,“形学”这个译法更为妥帖。欧式几何主要探究的是事物存在的空间,也就是因“形”显现的空间。当然,如果事物之“形”在空间里移动着,或人们认为它们移动着、变化着,那就有了时间。时间好像有形之物的生命呼吸,有着节奏、温度的绵延。

在古老先民们的观看里,“数”和“形”是一体的,这种原初“数”“形”一体的观看学问,显然是一种直觉主义对万事万物的观看。观看,使爱智者的智慧醒来,使世界发生了变化,即进入了知识观看、怀疑观看以及审美观看的范畴。这是人类理智和情感的飞跃。

观看,用肉眼,同时也使用人之为人的抽象视觉。一棵树是“1”,一个石头也是“1”,这种数数的能力好神奇。这两个“1”在数学中相等,而在事物中,却不相等,一棵树和一个石头怎么会相等呢,一棵树与另一棵树也是不相等的;有精神的生命之间的比照,更加奇妙。一个女人是“1”,另一个女人也是“1”,两个“1”分别是两个男人的老婆,能互换吗,显然不能。但在数学中,两个老婆的“1”可以是相等的。多么奇特的“1”,作为事物,能使观看清晰地分辨,可又足以使数学、几何学的抽象观看陷入尴尬的境地。

一个事物,是我们看见的样子,还是抽象出去的形式?

显然,不管智者们如何陷入观看的困惑,观看都从原初出发了。正是在原初观看的时刻,数学(形学)与诗(艺术)和合相生,展开人类科学与审美飞翔的翅膀。

回溯了几何知识的原初观看,而后来看康定斯基等艺术家的几何抽象作品,我们就会发现,各种边界清晰的平面几何的图形,通过单向度的平涂着色、抹平透视、大胆拼贴在一起的那种实验艺术的智性根源。这种艺术对依赖具体形象进行审美的灵魂,造成了巨大而无情的冲击。

纯平面几何的着色拼贴是美的吗?为什么有如此多的马列维奇们,蒙德里安们,埃舍尔[M.C.Escher,1898-1972]们,罗斯科[Mark Rothko,1903-1970]们钟情?

当然,人们可以用观念的、理性的、数学的、纯粹的各种说法去阐释抽象几何绘画。不过呢,还是康定斯基自己的说法更富有力量。在《点线面》一书中,他写道:

在大自然的天然境界里,点的积聚现象司空见惯,并且都自有其目的性、有机性和必然性。事实上,这类自然形式都是小空间粒子的聚合,与图画中的抽象(几何)点的关系类似。而从另一方面来说,整个“世界”可以被视为一个独立的宇宙构成,之中又包含无数个独立的构成,构成之中又有构成,无穷无尽,各成一体。最终,所有这些大小不一的构成,按几何性质,都源于点又归于点。在由物理规律决定的各种形体中,这些几何点的结合,在无限的几何空间中不断漂移。那些最小的、独立的全离心形状,从肉眼看来,其实就像是一堆堆松散关联的点。这好比一些植物种子。倘若打开那美丽、光洁、象牙般的罂粟籽皮(实际上是一个大的球形点),我们会发现许多冷蓝灰的点依照自然规律有序排列,积聚成球。这些点饱含潜在的孕育力,一如绘画中的点。

这些形式往往是因为自然界中的复合体的分裂解体而产生,可以说这是回归几何原初型式的开端。如果说沙漠是一个沙点构成的巨大海洋,那么,这些“死气沉沉”的沙点一旦随风涌动,其力量势不可挡且令人生畏,就不难理解了。在自然中,点也是独立的,充满各种可能性。1[俄]康定斯基,《点线面》,余敏玲译,邓扬舟审校,重庆大学出版社,2011年,第30页。

虽然康定斯基的如上说法似乎已经难以辩驳,但如何将这种基本的元素说成是艺术的基本元素,他仍然有点不放心,似乎还有点自己不能说服自己的隐忧。因为造型方式、路径和图式的确立,并不等于艺术。造型是对自然和抽象形式的理解,其并不一定指向审美。毕竟,艺术乃诗―蕴2是李森“语言漂移说”中的概念,意为艺术之美在漂移中的聚集,连接符表示一种动态的生成关系。的生成,而不是某种造型特征的表演。那么,比较可靠的方法,就是用别的门类艺术的元素来比赋或说明。康定斯基深谙这个法则。他将音乐和舞蹈与平面几何的拼贴法联系起来,希望置入“色彩音乐”“蓬特[points]舞点”“鼓点”“琴键点”之类的观念,让其图式与点、线、面之类的造型元素相对应,使作品在审美精神上获得有效性的阐释效果。

是的,古今艺术家们都懂得,用对具体事物形象和图式的观看,表达抽象几何观看的艺术关联,用听觉的声音、触觉的形式,来比赋形体之美,这些是理论阐释艺术作品通用的方法,一种通感、形象运动感的切入之门,虽不新鲜,但一直有效,且永久有效。

平面的几何拼贴是二维的。尽管美术之美与多少维度的空间建构没有必然的关系,但对二维空间、三维空间或三维以上的空间的表现,一直是造型艺术家的一个关乎技术路径和观念生成的诉求,伴随艺术进步论的有力推动。事实上,我们的基因,也就是我们这个生命品种中,确有种种“音―声―形―色”的呼唤,特别是“形”的呼唤。作为“有形”的生命,也对“形”有一种先天的确认。

在《艺术与自然中的抽象》[Abstraction in art and nature]一书中,美国实验艺术家、雕塑家、诗人内森·卡伯特·黑尔[Nathan Cabot Hale,生于1925]讨论了包括高山、河流、植物、动物、光线和色彩在内的自然界万事万物,从具体的形象、形体到抽象图式的艺术生发路径,以及它们在空间中的存在可能。也就是说,黑尔教授在此书中探讨的,是自然之“形”与人的先验本能的联系。仿佛“抽象”是生命的必然,也是生命的理性,而艺术的抽象,是这种理性中的一个方面,是上苍对人的一份馈赠。

黑尔教授在此书的开篇即指出,早在三千年前,在西方文明的发育中,已经总结出了七种艺术的抽象因素:这些因素是(1)线,(2)形体―形状―体积,(3)图式,(4)规模―比例―空间,(5)分析―解剖,(6)明―暗,(7)色彩。3[美]黑尔,《艺术与自然中的抽象》,沈揆一、胡知凡译,上海人民美术出版社,1988年,第2—3页。的确,黑尔教授按照这七种艺术的抽象因素,找到了“我们本能的几何意识”与大自然自身图式、形象结构的对应关联,这种关联性具体表现在,只要我们使用语言或符号去思维、思想和表现,就不得不抽象(写实也是抽象的一种语言类型,没有复原性的写实这种东西),这是一种人自身先天的尴尬,还是一种上苍给人预设的诗性的表达能力?

但同时,黑尔也指出,我们面对世界万物的先验性的几何观看,并非几何制图工具(圆规、角尺、铅笔)式的观看,而是生命发育和成长的、有饱和度和温度感应的呼吸和召唤。他甚至以保罗·塞尚[Paul Cézanne,1839-1906]为例,阐述了艺术家被几何体(比如圆柱体、球体和正方体)撞击、与几何语言搏斗、寻找存在的边界的痛苦。当然,这里说的“痛苦”,是美术评论家的说道,事实上它恰恰是一种创作中与语言对弈的无限快活。如果不快活,塞尚每天对着圣维克多山画什么呢,他又没有疯,虽然很疯狂。如何将一座山的体积搬到画布上,使之成为艺术品,的确是一件艰难的事情,即便是天纵之才,也不例外。

看来,黑尔教授这位实验艺术家、新派雕塑家,颇有人文艺术思想倾向。如果将塞尚作为现代艺术和传统艺术的一个分水岭,那么,黑尔的艺术观似乎到塞尚就戛然而止,仿佛他还没有看见过几何抽象主义中那些极端的分支流派和作品,尽管他自己的创作也深受塞尚之后的几何抽象主义风潮的影响。但至少在《艺术与自然中的抽象》这本书里,他站在塞尚的肩膀上,像个孩子一样迷惑而又纯真地前后左右顾盼着。

什么才是好的艺术?这是用艺术进步论编写的教材能解释的吗?是艺术理论的逻辑能推得出来的吗?显然不能,绝对不能。艺术,一个杰出的作品就是它的世界,是无数个杰出作品的组合、叠加与延展。

当然,艺术也确乎有它的历史。关于几何造型的艺术观看,我们可以从不同时代的两座丰碑前后瞻顾。一座丰碑是乔托·迪·邦多纳[Giotto di Bondone,1266-1337];另一座丰碑即是塞尚。这是美术史公认的丰碑,我们借它观望美术史中几何造型的历史。

乔托被誉为绘画领域的但丁。因为在欧洲绘画的历史上,他被视为中世纪和文艺复兴绘画艺术的分界线。这条线是怎么划的,是艺术自身的标准线吗?肯定不是。艺术,不可能划出一条标准线,过去没有,将来也不会有。美术史对乔托的这个评价,主要基于对透视原理、造型能力的运用。如果是对艺术水准的评价,则有不同看法。莱奥纳尔多·达·芬奇就认为乔托的画不如他的老师奇马布埃[Cimabue,1240-1302],尽管达·芬奇的绘画透视技法,亦得益于乔托,更何况,乔托在绘画艺术上的高度,无疑是一流的,在他的时代,更是前卫的。

艺术史的历程,主要是技法的进步论和样式的翻新论。至于艺术精神,学者们很难说清楚它是什么。有时候,面对艺术,艺术史家确实无话可说,那干脆就说说技法的进步论或进化论翻新。

当然,文艺复兴艺术尚且不止透视技法的所谓进步。除了在虚拟自然透视法错觉上的几何空间的造型推动,也就是面对自然的、三维空间的几何形体的确立,乔托在阿西西圣方济各教堂的壁画,也是富有人性体温的人本主义绘画的发端。现实生活中具体的人,开始出现在教堂的墙壁上,比如圣方济各[San Francesco di Assisi,1182-1226],即那位天主教方济各会的创始人圣弗朗西斯科的故事。美国旧金山取名圣弗朗西斯科,即是天主教徒们为了纪念这位伟人。

乔托画的方济各《向鸟儿布道》(图1),是伟大的神圣心灵、孤绝心灵、崇高的善意和素朴的人道融为一体的圣洁诗歌,让人热泪满目,而后失语。评论家最推崇他的《哀悼基督》,我独深爱《向鸟儿布道》。前者是个故事,后者是一种信仰。即便在绘画的技法上,《向鸟儿布道》仍然显现了人类描绘人和自然时那种几何观看的原始动力,那种情窦初开般的原始冲动。只在瞬间,视觉的、听觉的万物,都有赋予了神性。

图1 Giotto.San Francesco predica agli uccellis.1297-1299.Fresco.270cm×200cm.Basilica of Saint Francis of Assisi

借乔托的视觉往中世纪观看,教堂里的湿壁画,都是二维的,也就是平面的。这种绘画方法,的确受到了拜占庭教堂镶嵌画的影响,拜占庭画圣像的方法,成为中世纪绘画的几何原则。关于人像的画法,尤其是圣像的画法,拜占庭艺术有一套比例理论,即认为人体各个部分构成,符合平面几何比例的程式。比如头部的画法,用三个同心圆就可画成,这就是著名的“三圆图解法”。三个同心圆的圆心,是两眼之间的鼻末端。最小的一个圆,半径为一个鼻长,圆内画出鼻子、眼睛和额头;第二个圆,半径为两个鼻长,圆内画出整个头部的外围;最大的圆,半径为三个鼻长,圆内画出喉头以上的整个头部的一个光环。美国著名艺术史理论家潘诺夫斯基[Erwin Panofsky,1892-1968]在讨论这种几何学画法时说:“这个方法自然而然地导致了对头盖骨的高度与宽度的过度夸张,这种风格的人物,往往造成一种从上往下观察的印象……这里的比例准则看起来不仅是一种艺术意图的征兆,而且,几乎还是一种特殊风格力量的体现者。”4[美]潘诺夫斯基,《视觉艺术的含义》,傅志强译,辽宁人民出版社,1987年,第94页。仔细观之,包含光环在内的“三圆图解法”,似乎隐含着太阳和月亮的俯瞰视觉,俯瞰是双向的,从圣像看人间、看人,也是一个视觉。更何况,太阳和月亮的图画本身是一个二维的几何光环。这是一种大胆的诗意猜想。

关于透视画法,有证据表明,早在古希腊,在基督教诞生之前,古代早期的天才已经在很大程度上掌握了透视原理,而这种本事,反而在中世纪的教堂壁画创作中失传了,或者是有意回避了。

美国威廉姆斯学院美术史教授小塞缪尔·Y.埃杰顿[Samuel Y.Edgerton,1926-]在《乔托的几何学遗产》一书中说:

正如潘诺夫斯基所表明的,即便在基督教降临之前,西方古典艺术也已经背离了错觉的、三维的自然主义。……古典错觉艺术手法只有少数残余得以保存在艺术中,其他通常莫名所以地平面化了,而它们原本的几何功能也被遗忘了。

迄至11世纪,平面在西方视觉艺术中占据着至高无上的地位,具有讽刺意味的是,正是这一对旧古典风格的体量和空间的压缩,为复兴三维错觉手法开辟了道路。5[美]小塞缪尔·Y.埃杰顿,《乔托的几何学遗产》,杨贤宗、张茜译,商务印书馆,2018年,第31―32页。

埃杰顿教授强调文艺复兴绘画中,几何体透视功能的复兴当然是对的。可是,有关几何学功能,我们必须提出与他略有不同的看法,即绘画的透视法不仅仅是错觉的、三维的自然主义观看,二维平面的压缩画法,也是透视画法的一种,而且是同样重要的艺术诗蕴生成的一种。广义地讲,所有维度的绘画都有透视,正如所有造型的问题,都是几何学的问题而然。

也就是说,透视,不仅是近大远小,也可以无视远近,作“零深度”的平涂透视。还有中国画那样的散点透视——几乎所有洞穴壁画,原始绘画,儿童涂鸦,从技法的角度看,都是二维平面的压缩透视或散点透视。关键是,画画的人,都认为他们画的是真的,否则,他们就懒得画了。

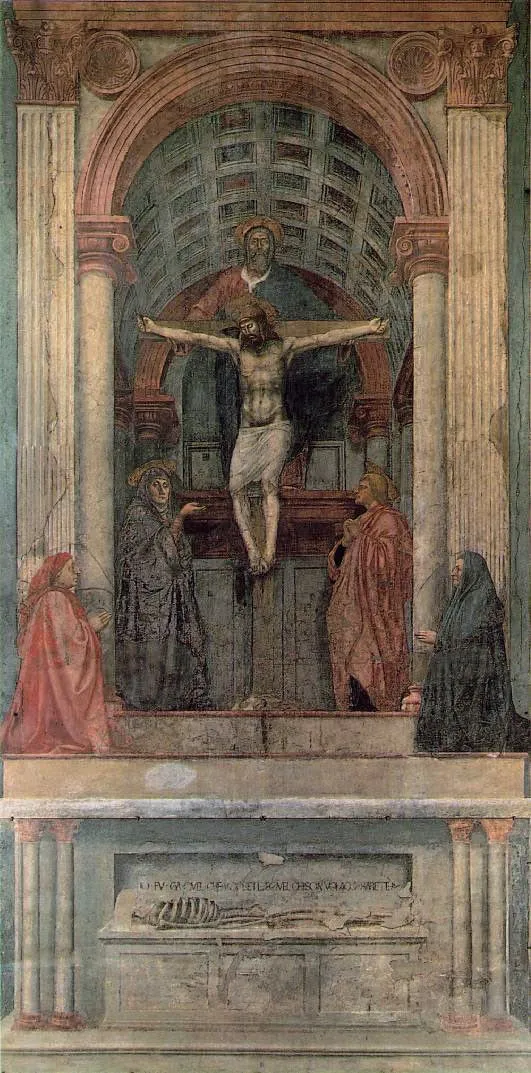

从乔托视点朝向他的未来看,许多玩焦点透视技法玩到极致的大师,降临人间。文艺复兴的两个遗产——焦点透视和人文主义,延续了六百年。从马萨乔[Masaccio,1401-1428]布兰卡奇礼拜堂壁画、圣玛丽亚诺韦拉教堂的《三位一体》(图2)祭坛画、《纳税银》。到“三杰”:莱奥纳尔多·达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等的不朽作品。再从塞尚这块丰碑那里,往历史的时空反向回溯,又从新印象主义倒回到文艺复兴湿壁画和中世纪平面压缩画法的艺术,再翻过古希腊、古埃及的高峰,直至原始艺术的几何图样等等;而从塞尚出发的未来方向,即线性历史时空的正方向,那是立体主义直至进入到各种先锋艺术的、反艺术的玩法。世界艺术史不是单一的、线性的一种历史走向,从这个角度上看,世界艺术史仍然是一部还没有写出来的天书。但人类共同的、先验的观看世界的方式和造型能力是相近的。这是我们讨论问题的学术原点。

图2 Masaccio.Holy Trinity.1425-1428.Fresco.667cm×317cm.Santa Maria Novella

当我们经历了各种艺术的、反艺术的当代运动,黑尔的人文艺术造型观,的确是一种反省:

你必须认识到大自然是不断触动、抚摸,或者耗损、冲击对象,并进行再创造。只有在自身触觉的发展中,你才能够把你对大自然的感知转入画页之中。一块石头遭侵蚀的表面,一个上年纪人脸上的皱纹,一个孩子的臀部,或一只桃子发亮的果肉,都不能用一种干巴巴的、不带个人情感的几何学计算来表现或描述的。6同注3,第40―41页。

可能因为黑尔是一位雕塑家和诗人,无论自己的作品做得如何先锋,他也需要一个三维空间来承载,用一种语言符号隐含的诗—蕴来表达,因此,他的先锋艺术创作必须有所克制。事实上,塞尚是有克制的,他重视几何边缘的限度,但又突破边缘。在几何造型上更纯粹一点的修拉,也有克制,我们仍然能从《大碗岛的星期天下午》(图3)中感受到“点彩”色块的透视观看和温度。它毕竟还是一种用艺术语言看世界的路径。

图3 Seurat,Georges.A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte.1884–1886.Oil on canvas.207.5cm×308.1cm.Art Institute of Chicago

这种相对温和的艺术抽象造型思想,肯定不会受到纯粹几何抽象主义者们的欢迎。我们只要看看至上主义大师马列维奇《白底上的黑色方块》(图4)那件作品,盯着它看,我们当中的某些人,或许会在这个无法再简化的绘画作品前,感到惊慌失措,甚至会感到它给人带来的那种铁幕般的视觉恐惧,那种令人窒息的“反艺术”的绝望。但是,马列维奇成功了。艺术进步论在艺术史说道系统中,大获全胜。

图4 Malevich,Kazimir.Black Square.1915.Oil on linen.79.5cm×79.5cm.Tretyakov Gallery

或者,注视着极度单纯的几何平面,的确能让人暗自发狂,一种面壁而又无法破壁而飞的发狂。吊诡的是,你明明注视着的是一个色块,却感到自己在注视着一个深渊,但那又不是一个隐喻的深渊,而是视觉被冲击和被阻挡的无深度的深渊,仿佛一块玄铁从天而降,立马立于道路的中央。当然,这块玄铁,不是一个事物,而是一种非事物的视觉幻影。一般而言,具体事物是不会让人有这种“深度”的或“无深度”的幻觉的。

自在的具体事物就在那里,而艺术,在别的地方吗?

20世纪初的马列维奇、康定斯基、蒙德里安、埃舍尔等一些先锋艺术家,为什么如此喜欢平涂几何抽象绘画?这需要去找艺术史运动的说法。比如,俄罗斯19世纪的风景画,普遍诟病其文学性、主题性太强,没有形式感,而翻过20世纪这道门槛,他们就来了个纯抽象几何创作,把客观的事物以及观看的深度都抹去,这是不是物极必反,是不是“缺什么补什么”呢?

当然,天才的选择,肯定是第一位的。康定斯基在自己的回忆录中,描述了他的艺术观念破壁而飞的瞬间。可能在他的青骑士时代吧,有一天,夜幕降临,他推门进家,突然看见墙角的一幅画在迷离的光中,只呈现着纯粹的“形式和色彩”,画面里的事物,都隐而不见。他突然明白,不能将欣赏画的人引导到物象上,纯粹的形式和色彩的开显,已经是绘画本身。于是,康定斯基说出了一则著名的箴言:“客观物象损毁了我的绘画。”7[俄]康定斯基,《论艺术的精神》,查立译、滕守尧校,中国社会科学出版社,1987年,第5页。从此,他开始了在画面上清理客观物象和隐喻深度的艺术历程,直到把它们彻底抹平。

无论马列维奇、康定斯基,还是蒙德里安,他们的几何抽象绘画,主要是从三维空间回归到二维空间,也就是从立体几何体积回归到平面几何。立体主义绘画虽然不乏透视技巧的运用,但在观念上仍然是二维的,因为立体主义画家总想把物体不同的面反转过来,呈现在一个平面上,用一个视角取代多个视角,用定点视觉取代移动视觉,并抽象为一种几何幻觉。毕加索的《格尔尼卡》的碎片,是飘在空中的,把各种事物剪纸般地拼贴在一个二维空间的平面上,然后让它们错落地飘移。那仿佛是一种阴间幻觉,一种月光幻觉。

现代艺术和当代艺术,总是发出一个声音:是语言而非事物。事物需在三维空间里,而语言可以在任何空间里表达。

因此,那个声音引申出各种声音:是语言而非透视;是语言而非形体;是语言而非现实;是语言而非抒情……

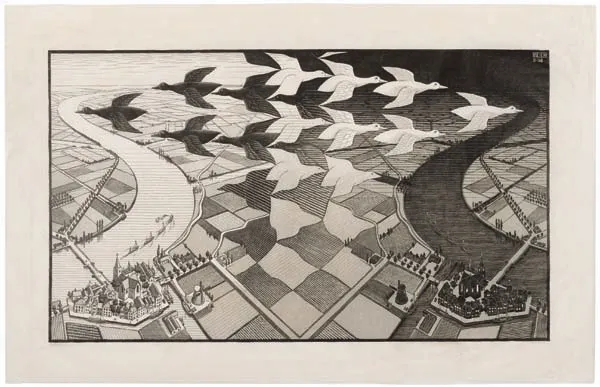

想到这里,埃舍尔就可以出场了。贡布里希曾将埃舍尔的作品说成是“形象理解的沉思录”,这个说法是对欧几里得几何文明的赞颂和沉思。我们可以用各种说法解释埃舍尔的作品,比如《昼与夜》(图5),它是一种纯几何的漂移,包括象征白天的白鸟和象征黑夜的黑鸟,包括光亮本身都是几何抽象的。平面几何组合成了立体几何,二维空间组合成了三维,加上了时间之轴的运动和漂移,使四维空间因想象而生。

图5 Escher,M.C.Day and Night.1938.Woodcut in black and gray,printed from two blocks.Image 39.2 cm x 67.6 cm.National Gallery of Art.Washington,DC

埃舍尔的作品仿佛数学结构的图式化。我们可以想象那些几何图式是一个个代数式的组合。那些抽象的立体空间中的形体,都不是生活世界的形体,它们没有生命属性和温度,所有的人和物,都是几何的理性骨架。

的确,看埃舍尔的作品,我们的视觉都是被清洗过的。我们仿佛戴上了一个X 光式的视觉仪器,将来自自然和人间的生命征象和人文气息全部过滤,最后,似乎我们已经看见了一个柏拉图的“理式”那样的存在,或者说,我们只需要看见那个背后的“原因”,那个数学本质的幻相,就足够了。《快乐之园》《婚姻的牵绊》《瀑布》这些画作还能够给我们一些启示:

艺术何为?是几何学的观看吗?

艺术何为?是为了揭示预设的、抽象性的存在本质吗?

艺术何为?是寻找永恒,还是探索无限?

可有一点必需指出,埃舍尔的艺术宇宙,永恒的游鱼,无限的天梯,反向飞翔的白鸟与黑鸟,只是刻刀在木板上留下的痕迹——一些墨渍。

艺术何为?贡布里希曾暗示:“墨渍就是我们真正观察到的桌上主体的全部内容。”8弗兰西斯·弗兰契娜、查尔斯·哈里森编,《现代艺术和现代主义》,张坚、王晓文译,上海人民美术出版社,1988年,第237―238页。