上海乡村住居特征分析

■ 周伊利 ZHOU Yili 王海松 WANG Haisong

0 引言

乡村住居始终是乡村研究议题中的重要内容之一。各地乡村在发展模式、城乡关系、人口结构、地域文化和气候影响等方面存在天然差异,在上述因素综合作用下的住居状况也必然存在较大不同。把握某地乡村住居特征是乡村人居议题研究的起点,也为后续关于乡村振兴工作奠定基础。本文以上海为研究区域,剖析上海乡村住居特征,旨在揭示大都市发展背景以及乡村人居发展规律。

1 研究对象及数据来源

1.1 农村、村庄和乡村

不管在日常生活中,还是专业学者的研究里,出现“农村”“村庄”和“乡村”等词汇的频率较高,这几个词语意义上相近,但又各自侧重,使用语境存在一定的差异。在《辞海》中,“农村”是指“农民聚居的村落”,“村庄”是指“乡民聚集居住的地方”,“乡村”是指“乡下的村落”。显然,“农村”是放在产业关系中来看的,具体来说是以从事农业生产劳动为主的人聚居的村落,侧重主导的产业——农业和主体的身份——农民,共同构成所谓的“三农”,农村与英语中的“country”对应,“农村”一词生成的指向性较强。“村庄”则强调主体的行为状态——聚集居住,村庄通常暗含一定形态属性,如团状、散点状、长条状等,存在一定的边界,侧重体现建筑及生活空间的特征,常用于平原、盆地等地区,与英语中“village”含义较为接近。“乡村”则是放在城乡关系中来看的,与“城镇”相对,用来形容城镇之外的定居区域及居民,属于非城镇化区域。与城镇地区相比,乡村地区人口密度较低,以农业为主导产业。近些年,我国东部省市部分乡村已经脱离农业生产形态,生产方式、产业人口已经发生了巨大变化,但就其地域而言,仍然与城镇建成区有巨大的差异。“乡村”与英语中“countryside”含义较为接近,通常用于社会关系、区域生态、聚落环境以及乡土文化等方面描述与研究,范围相对较广,包含集镇、乡和村庄等。“乡村”更多的是被视为一个社会组织载体、文化主体、伦理主体。此外,“Rural”一词还经常被用来表示“乡村的、农村的”,用来描述带有农村或乡村属性的事物,与城市研究领域常见的“Urban”(城市的)相对。

事实上,某一区域的住居特征通常是在诸多因素综合影响下而产生的结果,既包含产业因素和社会主体,也包含有生态、文化、技术等因素,“乡村”一词内涵更加丰富,兼顾了“农村”和“村庄”的意义,还具备了社会、文化等视角,能更加全面、准确地概括这类地域综合体的含义。

1.2 乡村住居

住居学的英文为Housing and Living Science,是解读居住生活机制,指出存在的诸问题,提出社会的、技术的课题,探究居住生活的应有方式的学问[1]。“住居”一词包括“住宅”和“居住”两方面的意义,这里的“住宅”主要指住宅类型、形态、空间及周边环境,“居住”主要指居住模式、生活方式及行为,“住居”还涵盖上述两者之间的对应关系,住居学研究的目的是从历史的、社会的角度说明和认识居住生活的内在规律性,生活与空间的相互关系,以及发生、发展、变化的因果关系和结构关系[2]。关于乡村住居的研究主要以乡村发展为背景,探讨乡村地区的住宅建设情况、住宅类型、建筑形态及空间属性,并尝试揭示乡村生活方式、居住模式等与建成环境属性的关联性。

1.3 数据及资料来源

1.3.1 《中国城乡建设统计年鉴》

《中国城乡建设统计年鉴》由住房和城乡建设部于2006 年开始编写出版,全书分城市、县城和村镇三个部分,村镇涵盖了部分建制镇(政府驻地的公共设施、居住设施均没有和城区连接)、乡、镇乡级特殊区域和村庄。此书提供了乡村建设土地、村组织及人口等详细数据,为本文关于上海乡村及近10 年变化分析提供了支撑。

1.3.2 第六次全国人口普查数据

2010 年开展的第六次全国人口普查(以下简称“六普”),以11月1 日零时为普查标准时点,主要调查人口和住户的基本情况。在人口普查数据中有详细的住房情况,城市、镇、乡村三类区域分别统计,有全国及各省市数据,对乡村现有住宅的基本情况有详细统计。本文以上海市乡村住居数据为基础,以全国总体数据为背景、以北京为比较对象,试图突显出上海乡村住居的总体特征。

1.3.3 上海奉贤区乡村风貌调研资料

2018 年—2019 年,研究团队在上海奉贤区开展乡村风貌调研,调研范围覆盖奉贤区庄行、柘林、南桥、金汇、青村、奉城、四团、海湾等8 个建制镇的近百个乡村三百余个组团,调研通过实地踏勘和无人机航拍,获取了大量一手乡村住居资料,在统计数据分析的基础上提供了案例支撑。

2 上海乡村概况

根据《2019 年上海市国民经济和社会发展统计公报》,截止2019年末,上海市常住人口城镇化率已达到88.10%,居全国首位。作为大都市的乡村,上海乡村是一种稀缺资源,是城市核心功能的重要承载地,也是提升城市能级和核心竞争力的战略空间。在《上海市城市总体规划(2017—2035)》中,提出构建“主城区—新城—新市镇—乡村”的市域城乡体系,都市乡村将被重新赋予功能定位和发展模式。

2.1 用地与村级组织

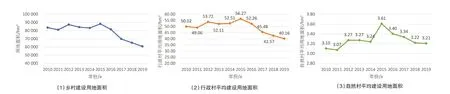

与全国各地相同,上海乡村分行政村和自然村,有的自然村之下还设有村小组。截止2019 年末,上海乡村共有建设用地面积60 766.57 hm2,行政村平均用地面积40.16 hm2,自然村平均用地面积3.21 hm2。考察2010 年—2019 年10年间的统计数据,上海乡村建设用地有所下降,从2010 年的83 691 hm2降到2019 年的65 220 hm2,降幅达到19.71%。在村级组织用地方面,上海行政村平均建设用地面积从2010年的50.02 hm2缓慢上升,在2015年达到高峰值56.27 hm2,之后持续回落至40.16 hm2,前后下降幅度达19.71%,这与行政村管理自然村数量逐年下降密切相关;自然村平均建设用地面积则呈现类似趋势,从2010年的3.10 hm2几经转折上升至2015年的高峰值3.61 hm2,旋即在最近几年回落至3.21 hm2,前后上升幅度有3.55%,并渐趋稳定(图1)。

图1 上海乡村建设用地变化(2010—2019)

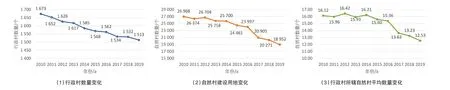

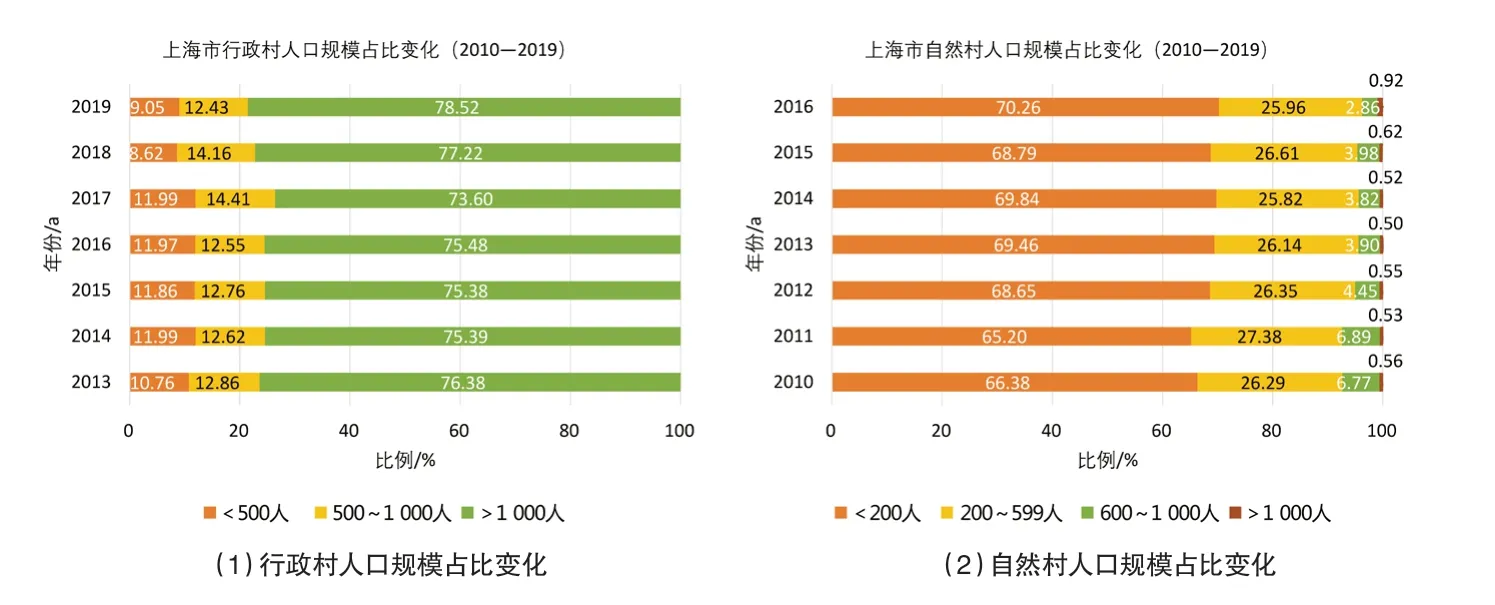

截止2019 年末,上海市共有行政村1 513 个,其中:1 000 人以上行政村1 188 个,占78.52%,超过3/4;500~1 000 人的行政村188 个,占12.43%;500 人以下的137 个,占9.05%。从全国统计数据来看,1 000 人以上的行政村占59.29%,远低于上海乡村,而500~1 000 人和500 人以下的行政村数量分别占25.40%、15.32%,高于上海的比例。北京市按人口划分的这3 类行政村数量占比相当,接近三等分,1 000 人以上的行政村数量占比略多。

上海市共有自然村18 952 个,平均每个行政村管理12.53 个自然村,在全国居首。全国范围每个行政村平均管理4.88 个自然村,北京市每个行政村平均仅管理1.31 个自然村。

在村级组织数量方面,上海行政村数量从2010 年的1 673 个降至2019年的1 513个,降幅达到9.56%;自然村数量从26 968 个减少至18 952 个,幅度达29.72%;平均每个行政村管理自然村数量从16.12 个降至12.53 个(图2)。

图2 上海乡村数量变化(2010—2019)

从近10 年统计数据看,上海1 000 人以上的行政村数量占比在75%左右,并有逐年升高的趋势,500 人以下行政村数量占比降至10%以内;200 人以下和1 000 人以上的自然村数量占比分别缓慢提升至70.26%和0.92%,其它两类自然村分别为1 352 人和1 030 人。上海乡村的常住人口平均密度分别为71.99人/hm2,明显高于全国平均水平的53.24 人/ hm2和北京市的54.16人/ hm2,居全国各省市之首(表1)。

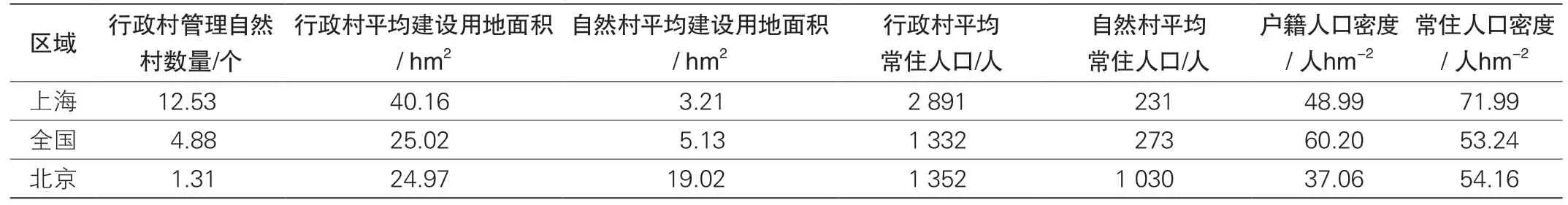

表1 上海、全国、北京乡村行政村和自然村用地及人口列表

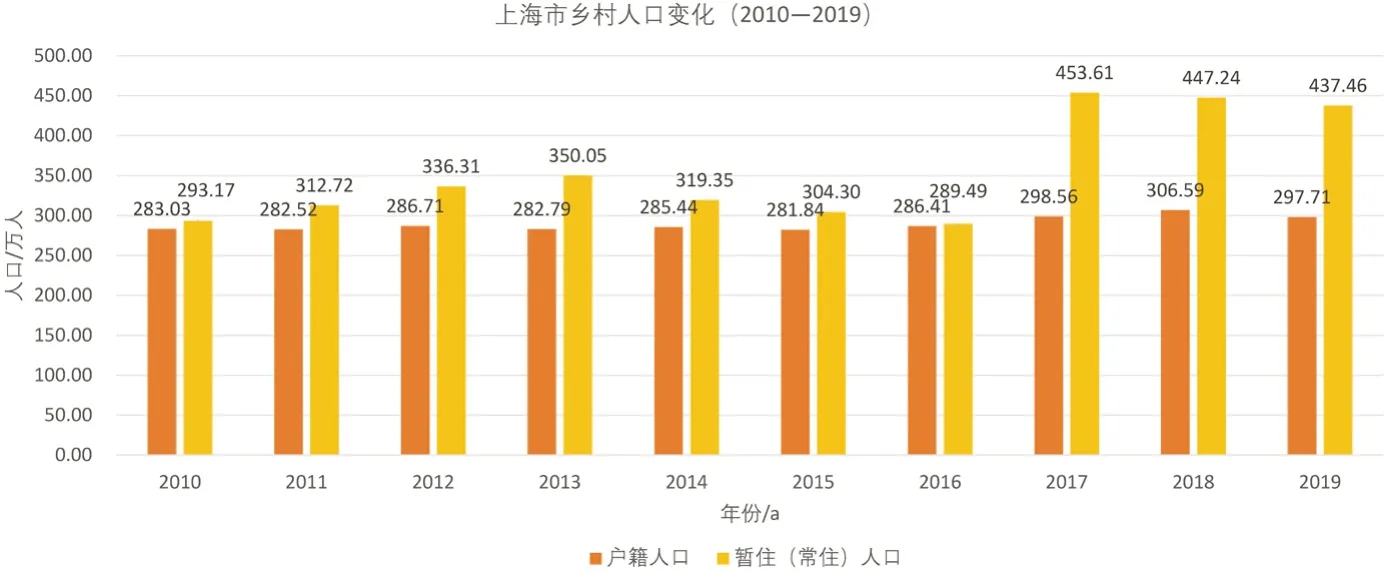

2010 年—2019 年10 年间,上海乡村户籍人口数量相对稳定,增长缓慢。从2010 年的283.03 万人几经起伏缓慢增长到2019 年的297.71 万人,平均每年增长1.468 万人。2010年—2016 年,上海乡村暂住人口均超过户籍人口,从2010 年的293.17万人缓慢增加至2013 年的顶峰值350.05 万人,继而在这之后三年回落,至2016 年为289.49 万人,峰谷振幅超过50 万人。从2017 年开始,以常住人口代替了暂住人口的统计,非户籍人口增长了160 余万,常住人口数量超过户籍人口100 多万,反映出上海对外省市具有强大的吸引力。2017 年—2019 年,常住人口逐年下降,下降幅度分别达到6.37 万人、9.78 万人,反映出上海乡村人口尽管处于净流入状态,但每年流入人口有逐年减少的趋势(图4)。随着近几年中心城区部分产业的转移,郊区新城则主动承载了这部分功能,带动了郊区乡村人口流入新城,如奉贤的南数量占比都有缓慢下降(图3)。这反映出上海自然村人口在进一步分化,行政村人口有进一步集聚趋势。

图3 上海乡村人口规模占比变化(2010—2019)

图4 上海乡村人口变化图(2010—2019)

2.2 人口与人口密度

上海市乡村户籍人口2 977 096人,常住人口4 374 613 人,平均每个行政村和自然村的常住人口分别为2 891 人和231 人。全国范围平均每个行政村和自然村的常住人口分别为1 332 人和273 人;北京市平均每个行政村和自然村的常住人口桥、浦东的临港等地,导致本区的乡村户籍人口和常住人口增长缓慢。上海乡村可能已经处于人口缓慢收缩过程中,这将成为未来相当长一段时间城乡关系的背景之一。

上海乡村常住人口密度较高,超过户籍人口密度,这点与北京乡村相类似,这反映出像上海、北京这类超大城市的乡村人口总体处于净流入的状态;而从全国范围来看,户籍人口密度稍高于常住人口密度,反映出多数省市的乡村人口总体呈现净流出状态。

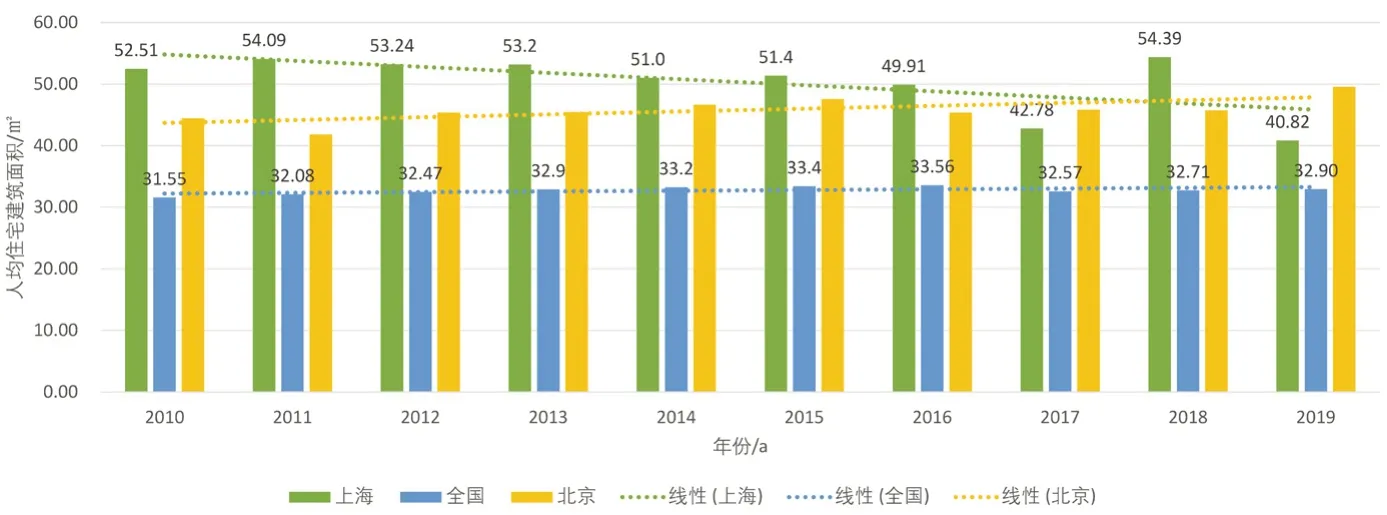

2.3 人均建筑面积

人均住宅建筑面积是衡量一个区域居住空间数量的重要指标之一,也是乡村人居建设成就的重要体现。从近10 年的统计数据来看,上海乡村人均住宅建筑面积在缓慢下降,从2010 年的52.51 m2到2019 年 的40.82 m2,减少11.69 m2,幅度达到22.26%,显示出波动中缓慢减少的趋势。自1978 年改革开放以来,全国乡村快速发展,人均住宅建筑面积从个位数到2019 年的32.90 m2,乡村居民空间数量得到了长足的增长。从增长趋势来看,每10 年间,乡村人均住宅建筑面积增长量,从20 世纪80 年 代 的6.8 m2到20 世 纪90年 代 的3.7 m2,21 世 纪00 年 代 的6.5 m2至21 世纪10 年代的1.35 m2,增长速度逐渐趋缓。相比之下,北京乡村的人均住宅建筑面积,从2010年 的44.45 m2增 长 到2019 年 的49.54 m2,增量达到5.09 m2,幅度达到11.45%(图5)。

图5 上海、全国、北京乡村人均住宅建筑面积变化图(2010—2019)

近些年,上海乡村减量化工作不断推进,对乡村进行土地整治,部分住宅建筑拆除复垦,使得乡村住宅建筑总量明显下降。根据2010 年—2019 年10 年间统计数据来看,上海乡村年末实有住宅建筑面积呈现下降趋势,2010 年为1.486 亿 m2,2019 年为1.215 亿m2,下降幅度达到18.24%,结合前文乡村户籍人口缓慢增长趋势,就不难解释上海乡村人均住宅建筑面积逐年下降的原因。

3 上海乡村住居特征分析

上海乡村住宅的发展与上海城市发展密切相关,由于紧邻大都市城区,上海乡村住居呈现出与其它省市不同的特征。

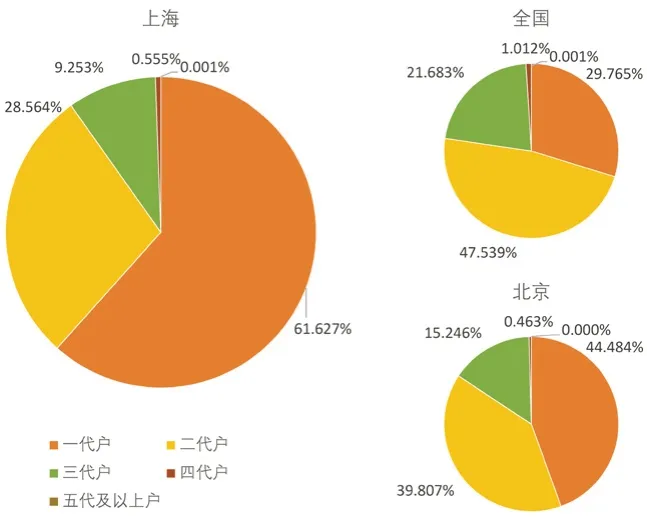

3.1 家庭规模

上海开埠以来,乡村地区传统秩序逐渐瓦解,家庭人口结构也发生较大变化。传统社会以血缘为纽带在乡村地区形成宗族和大家族的传衍,家庭通常多代同住,规模较大,加上婚育年龄较小,四世同堂也并不少见。乡村土地作为关键生产要素,将人口与家庭牢牢捆绑。随着生产力提高,乡村劳动力逐渐得以解放,大家庭逐渐分解为小家庭。随着20 世纪七八十年代城镇化进程开启,乡村人口逐渐迁入城镇,部分村民在城镇落户,加上30 多年“计划生育”政策的实施,使得乡村家庭的规模进一步缩小。根据“六普”数据,上海乡村“一代户”家庭占比超过60%,居全国乡村之首,“二代户”比例为28.56%,两类合计超过90%,也居全国乡村之首。全国乡村以“二代户”为最大家庭占比,达到47.54%,“一代户”家庭占比仅为29.77%,两类合计占77.31%;而北京乡村“一代户”家庭占比达到44.48%,“二代户”比例为39.81%,两类合计84.29%(图6)。

图6 乡村家庭规模

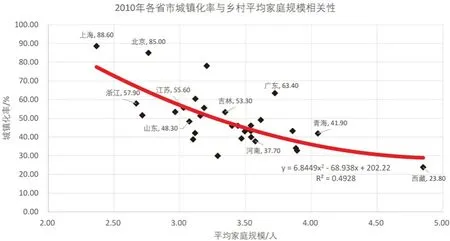

在低生育率和高城镇化率的双重作用下,上海乡村的家庭人口成为全国规模最小的区域。上海乡村的家庭平均人数为2.37 人,在全国各省市中最低。全国乡村家庭平均人数为3.33 人,北京乡村为2.76 人,上海、北京乡村的家庭平均人数在全国来看都处于较低水平。结合2010 年各省市城镇化率数据,发现乡村家庭平均人数与当地城镇化率呈负相关(图7),也就是说,城镇化率越高,乡村家庭平均规模就越小,反之则越大。以上海和北京为代表的超大城市城镇化率都超过了80%,其乡村均以小规模家庭为主。

图7 城镇化率与乡村家庭规模负向相关性回归

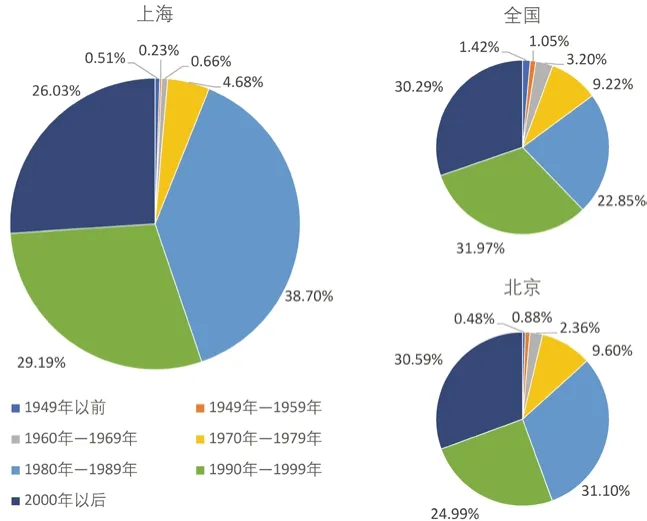

3.2 建成年代

根据“六普”数据,上海市乡村现有住宅主要建成于20 世纪70 年代之后,尤其是20 世纪80 年代之后,家庭户数占比95.26%,而全国乡村这一比例为88.78%,北京也达到88.51%,建成于1949 年之前的住宅家庭户数占比都较低。从现存住宅的家庭户数占比来看,上海乡村以20世纪80 年代的住宅占比最高,达到38.70%;从全国来看,20 世纪90 年代和2000 年以后的占比最高,比例相当;北京乡村以20 世纪80 年代和2000 年以后较高,比例都超过30%(图8)。这表明,都市郊区的乡村建设起步相对较早,也反映出城市化进程对乡村建设也有一定的影响。

图8 乡村住宅建成年代的家庭占比

上海乡村不同年代的住宅具有鲜明的时代特色(图9)。20 世纪80年代的乡村住宅建筑形态比较规整,立面开口规则,常伴有阳台或露台,多数仍采用青瓦坡屋顶,有的还沿用传统民居中的歇山造型,传统指向性较强;装饰外墙常采用简单浅色抹灰,有的采用水刷石英子做法,局部形成图案装饰,建筑色彩总体还比较朴素,门窗主要采用铁质框、木质框,外窗规格较小,以平开为主。20 世纪90年代乡村住宅的建筑形态仍然比较规整,虽然仍采用坡顶形式,但已开始大量采用有色彩的机制瓦,外墙立面采用小块贴面瓷砖;外窗主要为铝合金窗框,茶色玻璃在当年比较流行,成为年代的象征,住宅在整体气质上开始追求“洋气”。在2000 年之后,上海乡村住宅沿用很多国外别墅的样式,出现了大量西方建筑符号,如柱式、栏杆、壁炉、烟囱、拱券及线脚等;建筑形态变化丰富,造型风格多样,装饰上追求新潮和豪华;屋顶多采用釉面机制瓦,外墙常采用大块石材贴面的做法。

图9 奉贤吴房村不同年代乡村住宅

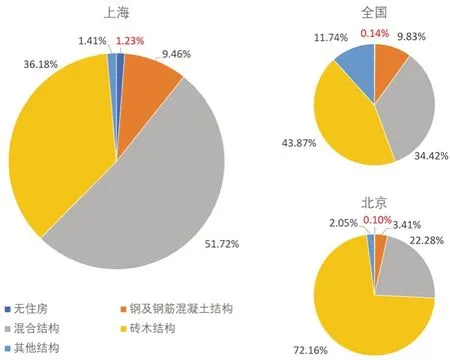

3.3 结构类型

乡村住宅的建筑结构类型通常包括钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构及其他结构。根据“六普”数据,上海乡村“混合结构”住宅家庭占比超过一半,为51.72%;其次为砖木结构,占36.18%;“钢及钢筋混凝土结构”住宅的家庭占比仅9.46%。全国乡村来看,家庭占比最大的住宅结构类型为“砖木结构”,达到43.87%,其次是“混合结构”,占34.42%,“钢及钢筋混凝土结构”占比不到10%,“其它结构”占比却超过10%。北京乡村住宅家庭占比最大的为“砖木结构”住宅,达到72.16%,接近3/4;其次为“混合结构”住宅,家庭占比为22.28%;而“钢及钢筋混凝土结构”住宅的家庭比例仅为3.41%(图10)。

图10 乡村住宅结构类型的家庭占比

“混合结构”最常用的是钢筋混凝土和砖木的混合,契合了建筑强度性能、经济性能和建造性能的多重需求。在上海奉贤乡村调研中,建成于20 世纪80 年代的住宅多为砖木结构,即以砖砌横墙作为主要承重结构,而在屋顶部分仍沿袭传统采用木结构(图11),反映出乡村建造技术片段式传承的特点。而结合钢筋混凝土和砖木的混合结构住宅在奉贤乡村中大量存在,多建成于20 世纪90 年之后,成因大概如下:①混合结构通常含有圈梁、构造柱甚至现浇楼板,比单纯的砖木结构强度更高、整体性更好,满足安全需求;②混合结构以砖砌墙体与混凝土共同承重,性价比较高;③混合结构可以很好适应乡村住宅形体及变化;④混合结构建造技术难度较低,在乡村实施相对容易。随着乡村住宅多样化和个性化,需要性能更好、变化更灵活的结构类型的支撑,钢筋混凝土结构类型便逐渐应用了。奉贤区调研乡村中,发现近几年建成或正在施工的住宅大多采用钢筋混凝土框架结构(图12),用多空砖砌筑自承重墙体,为室内多样的空间组织创造了条件。从砖木结构到混合结构,再到钢筋混凝土结构,可以看出近40 年上海乡村住宅的主流建造技术的嬗变。

图11 金汇镇梁典村某宅

图12 金汇镇梁典村某宅

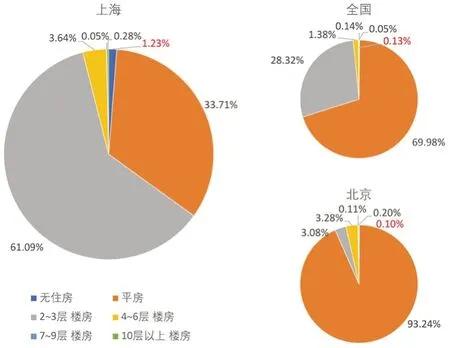

3.4 住宅层数

上海乡村住宅以“2~3 层楼房”家庭占比最多,超过了60%;其次为平房,家庭比例超过1/3;居住在4~6 层楼房的家庭比例为3.64%(图13)。从全国范围来,居住在平房里的家庭占比接近70%,而居住在2~3层楼房的家庭占比为28.32%;北京乡村绝大多数为平房,占93.24%。上海乡村多为平坦之地,然而水网密布,人口密度较高,对空间的需求也较大。在全国其它省市的乡村,要么地势平坦、可建设用地较大,要么人口密度不高,乡村住宅就主要呈现横向伸展形态,而不是纵向叠加。

图13 乡村住宅不同楼层数的家庭占比

通过上海奉贤区的乡村调研,发现乡村住宅绝大多数宅基地住宅为2~3 开间(图14),楼层为2~3 层,进深在9~10 m 甚至更大。对于上海乡村多数的小规模家庭来说,2~3 层楼房完全能满足住宅空间数量的需求。乡村住宅是一种重要的家庭固定资产,在营建阶段往往会超越家庭自身的空间需求,更多的是将其视为家庭所有物,在家庭经济条件可承受的情况下追求建筑的“高、大、新”。

图14 奉贤金汇镇明星村某组团

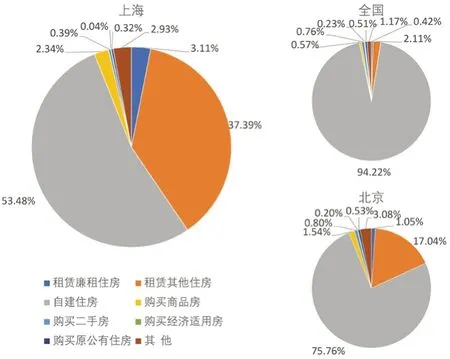

3.5 住宅来源

乡村住宅来源主要有租赁、自建、购买及其他等途径。根据“六普”数据统计,上海乡村有53.48%的家庭住宅由居民自建,超过一半,这一比例在全国各省市最低。全国乡村自建占比平均为94.22%,北京为75.76%,均高于上海乡村占比。上海乡村还有40.50%的家庭住宅来自租赁,在全国各省市中比例最高,租赁廉租住房和其他住房的占比都是最高(图15、16)。全国乡村租赁住宅的家庭占比仅为2.53%,北京乡村比例为18.09%。上海乡村无房户的占比有1.23%,总数超过1 100户,而全国平均占比仅0.14%,北京无房户占比更低,仅为0.10%。上海乡村无房户主要通过租赁房屋解决居住问题。调研还发现,凡是公房占比较高的乡村,房屋租赁的比例也较高。在奉贤区庄行老街,将近一半的住宅为区房管所所有,这些公房大多出租给居民居住,柘林镇胡桥老街、道院老街和青村镇青村老街等地也存在类似较高房屋租赁占比的情况(图17)。

图15 乡村住宅不同来源的家庭占比

图16 奉贤青村镇李窑村某宅(自建)

图17 青村老街出租公房

3.6 住宅类型

绞圈房曾是上海特色传统民居,是一种围圈而造的住宅样式,在地理、气候、文化等方面具有较强的适应性。在传统社会,绞圈房能基本契合上海传统乡村较大规模家庭聚居的需求,是一种具有朴素生态理念的江南民居[3]。在奉贤区乡村调研中,最晚至20 世纪70 年代末,很多乡村还留存着连绵成片的绞圈房住宅,在20 世纪80年代初掀起的乡村建设高潮中,绞圈房被大量拆除。上海现有乡村住宅主要类型有联排式、独栋式和双拼式,构成了当下上海乡村住宅的主体。联排式通常有2 个开间的面宽,朝南一侧有柱廊、凹廊和阳台作为过渡空间,立面造型层次感较强,具有较好的节地性能。联排式住宅在邻里之间追求平均、造型一致,容易导致单调的建筑风貌型,缺乏变化和个性(图18、19)。相比之下,独栋式住宅造型比较自由,追求别致、与众不同,可以契合不同家庭的空间需求和审美情趣。乡村常见的独栋式住宅需要较大的宅基地,通常有3 个开间的面宽,入口设置在当中开间,左右对称布局,屋顶造型变化多样(图20、21)。而双拼式住宅介于两者之间,汲取了联排式和独立式住宅类型的优点:两户拼接建造,共享一堵分户墙,节约土地和成本,同时,由于三面朝外为空间布局创造有利条件(图22)。奉贤区的乡村调研发现,联排式住宅的家庭占比较多,为70%左右,多为居民自发建造;单栋式住宅的家庭占比次之,为20%左右,多为居民依据图纸或现有样式建造的;而双拼式的家庭占比较少,大约10%左右,多经过规划设计。

图18 青村镇新张村某双开间联排住宅(20 世纪90 年代)

图19 青村镇新张村双开间联排住宅(20 世纪80 年代)

图20 青村镇吴房村某宅

图21 金汇镇梁典村某宅

图22 青村镇吴房村双拼住宅组团(2000 年以后)

3.7 厨卫设施

厨房和卫生间是现代生活不可分割的必要空间,也是乡村住宅居住品质的基本保障,与此相关的厨房燃料类型、生活用水及卫生间洗澡设施等还与居住生活的安全、健康与舒适直接相关。

3.7.1 厨卫配备

根据“六普”数据,上海乡村有76.52%的家庭在住宅内有独立使用的厨房,略低于全国平均数据的76.80%,而北京乡村住宅有独立使用厨房的家庭占比都超过80%。上海乡村住宅中没有独立使用厨房的家庭占比达到18.23%,略低于全国乡村平均水平,却远远超过北京的乡村。上海乡村住宅配备独立使用抽水式卫生间的家庭占比有63.21%,居全国首位,北京乡村这一数据仅为39.12%。而上海乡村没有独用或合用卫生间的家庭占比有22.70%,超过北京乡村的16.82%。从独立卫生间配备情况看,上海乡村住宅室内卫生条件较好,但仍有改进的余地。

3.7.2 燃料类型

根据“六普”数据,上海乡村住宅中厨房使用燃气的家庭占比为81.86%,居全国最高,燃气使用包括液化天然气和管道天然气;使用柴草为炊事燃料的家庭住户有12%,这一比例也是全国最低的省市之一。事实上,上海市在2015 年6 月就宣告全面实现城市燃气天然气化。上海乡村住宅高比例使用燃气,有助于改善室内炊事环境和卫生条件。全国乡村使用燃气的家庭占比为16.54%,柴草使用比例高达58.64%,煤炭使用比例为17.13%;北京乡村燃气使用占比为66.43%,柴草和煤炭使用超过10%。上海乡村在炊事燃料方面走在全国乡村前列,通过转换炊事燃料和提升燃料燃烧效率有助于优化生态、净化空气,为持续改善乡村人居环境创造条件。

3.7.3 洗澡设施

洗澡设施也是乡村家庭个人卫生的基本保障条件之一。上海地处夏热冬冷地区,夏季炎热湿度高,容易出汗,冬天寒冷但没有集中供暖,对热水洗澡的需求较高。从“六普”统计数据看,上海乡村自装热水器和没装热水器的家庭用户各占46%左右,其余为“统一供热水”和通过“其他形式”获得热水。全国乡村自装热水器的家庭占比仅22.81%,高达63.62%的乡村家庭没装热水器;北京乡村家庭“自装热水器”的比例超过了50%,没装热水器的家庭占比明显低于上海乡村数据。

3.7.4 生活用水

洁净的生活用水是身体健康最基本的必要条件,管道自来水的使用率是一个基本指标。根据“六普”统计数据,上海乡村已有接近90%的家庭住户使用管道自来水,这一比例居全国首位,北京乡村的这一比例在85%以上,反映出这些地区对于乡村生活用水都十分重视。而从全国乡村来看,仅有41.75%的家庭住户配备了管道自来水,明显低于上海、北京等地区。可见,上海乡村在生活用水方面具有较好的保障,通过市政水网的供应,保证乡村居民生活用水的数量和品质。

4 结语

近些年,上海乡村建设用地得到有效管控,初步呈现缓慢收缩状态,乡村户籍人口增长缓慢,人口密度仍是全国最高,呈现进一步集聚趋势;上海行政村、自然村的数量均有明显下降,在多种因素推动下,人均住宅建筑面积也有所下降。

上海乡村家庭规模位列全国最小,主要归咎于低生育率和高城镇化率等因素;上海乡村现有住宅主要建成于20 世纪80 年代之后,以混合结构和砖木结构为主,得益于混合结构较强的性价比和适应性;上海乡村2~3 层楼房为最大占比,主要是出于相对集聚的乡村住区和人口密度;上海乡村住宅自建占比在全国最低,而住宅租赁的家庭占比却是全国最高,主要是因为特有的生活状态和地方住宅保留情况;上海乡村以联排式、单栋式和双拼式为主要住宅类型,契合多样家庭的经济状况、空间需求和审美情趣;住宅内部的独立厨房配备占比偏低,影响日常生活品质,独立抽水式卫生配备、以燃气为主要炊事燃料、管道自来水的家庭占比均处全国乡村最高之列。

随着《上海城市总体规划(2017—2035)》和乡村振兴战略的逐步实施,大都市乡村住居状况必将成为重点关注之一。统计数据分析和实地调研都发现,上海乡村还有不少不尽如人意的方面,如乡村特色风貌保护、住宅绿色性能等,需要进一步增强上海乡村的地域特色,不断改善乡村人居的空间品质。