家属参与式健康教育应用于母乳喂养初产妇的效果

张 莉 张莹莹▲ 徐桂平

1.南京市溧水区人民医院产科,江苏南京 211200;2.江苏省镇江市第四人民医院产科,江苏镇江 212000

母乳喂养是首选的婴儿喂养方式,即有利于婴儿的生长发育,又能促进母亲产后恢复[1]。据报道,我国城市6 个月内纯母乳喂养率仅有14.1%[2]。目前适龄初产妇多属独生子女,自理能力差,对独立哺乳缺乏足够信心。此外,当代女性认为母乳喂养会影响身材,进一步影响初产妇母乳喂养率[3]。调查显示,母乳喂养行为与产妇所获取的家属支持程度关系密切,对产妇家属进行健康教育尤其重要[4-5]。本研究旨在探讨家属参与式健康教育在初产妇母乳喂养中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017 年4 月—2018 年3 月在南京市溧水区人民医院入住的待产初产妇108 例。纳入标准:①单胎;②丈夫及双方父母健在;③乳房发育正常。排除标准:①胎儿异常;②伴有妊娠并发症或合并症;③产妇患有传染病等因素不宜母乳喂养;④认知障碍影响沟通。本研究获医院医学伦理委员会批准,产妇均签署知情同意书。采用随机数字表法分为观察组55 例与对照组53 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组初产妇一般资料比较

1.2 方法

对照组给予常规健康教育,依据资料[6-7]编写《初产妇母乳喂养健康教育手册》,内容涵盖母乳喂养益处、喂养技巧等,并制订PPT,健康教育形式主要采用发放健康教育手册、集中宣教(5 次,30 min/次)、个体指导及随访管理。观察组在对照组的基础上联合应用家属参与式健康教育。(1)成立健康教育小组。小组成员由产科医师、营养师、心理咨询师各1 名及专科护士5 名组成,所有成员均接受集体培训3 次,每次50 min,培训内容包括健康教育手册、健康教育相关知识。(2)健康教育。①家属全程化参与:指导产妇家属全程参加母乳喂养健康教育,提高家属对产妇照护能力的同时,向产妇提供更多支持,提高产妇母乳喂养技能及信心。②多元化健康教育:集现场面对面教育与网络教育于一体,如发放教育手册、口头宣教,利用微信群进行网络宣教,同伴支持(择优选拔母乳喂养同伴支持者,沟通能力较强、母乳喂养行为好)、随访管理(电话或微信随访)。③阶段化健康教育。如产前把重点放在母乳喂养知识宣教方面、产后把重点放在喂养技巧宣教方面,随访期间则应注重巩固产妇母乳喂养效能等。

1.3 观察指标

主观幸福感:使用总体幸福感量表[8]评价,包括对健康的担心等6 个维度18 个条目,前14 项评分0~5 分,后4 项评分0~10 分。评分0~120 分,分值越高主观幸福感越强。母乳喂养效能:使用母乳喂养自我效能量表(BSES)[9]评价,包括喂养技能、内心活动各15 个条目,评分1~5 分,分值越高代表喂养效能越好。喂养行为分为3 种:①母乳喂养;②人工喂养;③混合喂养。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 软件对所得数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验。计数资料以例数或百分比表示,采用χ2检验。以P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组健康教育前后主观幸福感评分比较

教育前,两组初产妇主观幸福感评分比较,差异无统计学意义(P >0.05)。随访3 个月,观察组对健康的担心、精力、忧郁与愉悦的心情、松驰与紧张及主观幸福感总分明显高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。随访3 个月,对照组忧郁与愉悦的心情评分与同组教育前比较,差异无统计学意义(P >0.05),其他主观幸福感评分均高于同组教育前,差异有统计学意义(P <0.05)。随访3 个月,观察组主观幸福感评分均高于教育前,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组健康教育前后主观幸福感评分比较(分,)

表2 两组健康教育前后主观幸福感评分比较(分,)

注:t1、P1 值表示两组教育前比较;t2、P2 值表示两组随访3 个月比较

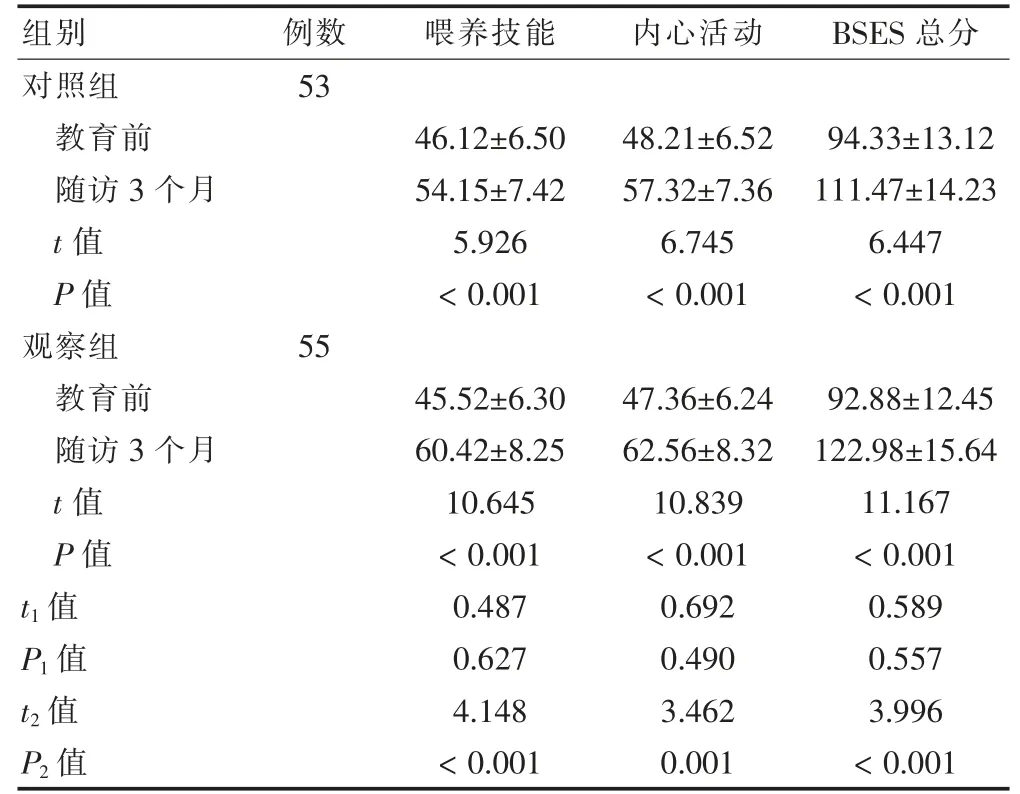

2.2 两组健康教育前后母乳喂养效能评分比较

教育前,两组初产妇母乳喂养效能评分比较,差异无统计学意义(P >0.05)。随访3 个月,两组母乳喂养技能、内心活动以及BSES 总分高于教育前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

表3 两组健康教育前后母乳喂养效能评分比较(分,)

表3 两组健康教育前后母乳喂养效能评分比较(分,)

注:t1、P1 值表示两组教育前比较;t2、P2 值表示两组随访3 个月比较。BSES:母乳喂养自我效能量表

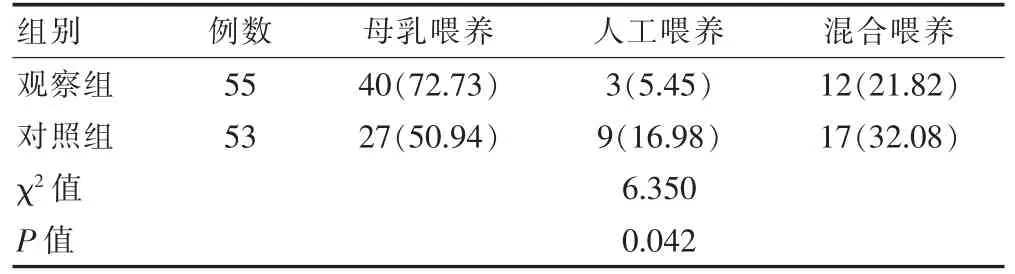

2.3 两组母乳喂养行为比较

两组初产妇母乳喂养行为比较,差异有统计学意义(P <0.05)。见表4。

表4 两组母乳喂养行为比较[例(%)]

3 讨论

母乳喂养有利于婴儿的生长发育需要及促进母亲自身健康[10]。但需要指出的是,母乳喂养行为不仅与产妇自身的认知有关,同时还与其获得的社会支持程度有关[11]。母乳喂养认知的匮乏、担心母乳喂养致形体改变等,均可成为导致初产妇拒绝母乳喂养的因素[12]。家属支持则是影响初产妇母乳喂养效能的重要因素,来自丈夫与双方父母对初产妇母乳喂养行为的各种生活、经济及情感支持,对促进其母乳喂养行为更为关键[13-14]。

传统母乳喂养的健康教育主要是围绕产妇本人开展,但初产妇更希望获得来自家属特别是丈夫的陪伴与各种支持[15]。黄银旋[16]指出,家庭随访管理能够为初产妇提供更好的家属支持,增强初产妇的母亲角色适应能力。本研究通过实施家属参与式健康教育,包括家属全程化参与、对家属实施多元化和阶段化的健康教育等,既能够强化产妇自身的母乳喂养知识及技能,又能够督促家属为产妇提供更多的支持与关爱[17-18]。结果显示,观察组初产妇对健康的担心、精力、忧郁与愉悦的心情、松驰与紧张、主观幸福感总分明显高于对照组,提示家属参与式健康教育能够提升初产妇的主观幸福感。

母乳喂养效能即产妇实施母乳喂养意愿和行为的一种能力[19-21],母乳喂养效能主要取决于产妇自身及来自其家庭的支持,产妇母亲角色的适应能力越强,家庭成员对产妇哺乳行为提供的情感及生活支持越多,那么产妇的母乳喂养效能就越高[22-25]。产妇思想及行为极易受到父母的影响,因此父母对喂养的态度会直接影响初产妇的母乳喂养效能[26-28]。本研究中,实施全程化的健康教育可增强产妇家属母乳喂养相关知识;采用多元化的健康教育有利于不同家属选择合适的途径接受母乳喂养健康教育;而阶段化的健康教育则保证了母乳健康教育的连续性与有效性。因此,家属参与式健康教育与产妇健康教育同步展开,可发挥叠加效果,更有利于提高产妇的母乳喂养效能[29-30]。结果显示,观察组初产妇喂养技能、内心活动、BSES总分明显高于对照组,温艳芳[31]将家属参与式健康教育应用于剖宫产初产妇也有类似的报道。综上,家属参与式健康教育可增加初产妇的主观幸福感及母乳喂养效能,提高纯母乳喂养率。