再灌注治疗后D-二聚体水平与急性脑梗死疗效及预后的关系

林俊明,高永祺,乔 娜

(江门市中心医院急诊科,广东 江门 529000)

脑卒中(cerebral apoplexy)现在已经成为我国成年人致死率第一的疾病,其中以脑梗死危害最大,为社会带来极大负担。近年来凝血功能指标如D-二聚体在血栓性疾病诊断、治疗中的作用获得关注[1]。急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)又称急性缺血性脑卒中,是由急性发作的脑部血液循环障碍导致的局部脑组织坏死、软化,局部神经功能障碍。研究发现,发生ACI 的患者血浆中D-二聚体水平升高与病情相关[2]。在时间窗内行包括静脉溶栓及介入治疗的尽早再灌注治疗是抢救ACI 的最重要措施之一。但ACI 患者早期再灌注治疗前后的血浆D-二聚体水平对评价早期再灌注治疗的效果与判断预后的价值尚鲜见系统性研究,本研究探讨接受早期再灌注治疗的ACI 患者治疗效果及早期预后,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年6 月~2020 年6 月在江门市中心医院急诊科诊断为ACI 且发病6 h 以内的患者,经过急诊科卒中中心绿色通道行早期再灌注治疗患者77 例,其中使用静脉溶栓治疗44 例,介入性治疗33 例。男48 例,女29 例,年龄27~87 岁,平均年龄(63.97±12.57)岁,患者入院时NIHSS 评分(9.23±5.75)分,平均发病到开始再灌注治疗时间为(3.97±1.75)h,出院mRS 评分(2.84±1.63)分。本研究通过江门市中心医院医学伦理委员会审查批准(伦理审查编号:江心医伦理审查<2020>50 号),患者及其家属知情并签署同意书。

1.2 纳入标准 ①接诊距发病时间≤6 h;②参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[3]诊断为ACI,头部CT 排除颅内出血;③既往无出血病史。

1.3 排除标准 ①不符合《中国急性缺血性脑卒中静脉溶栓指导规范2018》静脉溶栓条件;②脑动静脉畸形、颅内肿瘤等溶栓、取栓禁忌症;③有严重慢性感染性疾病;④合并任何其他可能影响血浆D-二聚体水平的出凝血疾病。

1.4 方法

1.4.1 静脉溶栓 发病4.5 h 以内静脉溶栓方法:按照0.9 mg/kg 准备阿替普酶,先用总量10% 1 min 内静脉推注完成,剩余90% 1 h 内静脉滴注;发病4.5~6 h 静脉溶栓方法:准备尿激酶100~150 万U,加入100 ml 生理盐水中,持续滴注30 min。

1.4.2 介入性治疗 使用1%利多卡因局麻后先采用改良Sedingger 技术穿刺右侧股动脉,结合患者情况置入6 F 或8 F 动脉鞘后评估脑血管代偿情况,完成后通过导丝引导将6 F 或8 F Guiding 送入,头端部位需处于病变动脉的近心端;行常规造影检查,了解病变的部位、严重程度及范围,将导管头端输送至血栓远端;最后输送Solitaire FR 支架,待完成后再释放留置支架,3 min 后撤出,再行造影检查,以明确血管再通情况,若再通不佳,需再行机械取栓。

1.4.3 采样以及检验、评分 患者分别于到诊早期再灌注前以及完成早期再灌注治疗后1 d 抽取3 ml静脉血,置于枸橼酸钠抗凝试管内,3500 r/min 离心10 min,收集血浆,使用免疫比浊法检测血浆D-二聚体(检测仪:希森美康全自动血凝仪,试剂盒:西门子D-二聚体测定试剂盒)。患者于到诊时以及完成早期再灌注治疗后1 d 均进行NIHSS 评分。患者情况基本稳定出院时进行mRS 评分;收集患者的临床资料。

1.5 统计学方法 采用IBM SPSS Statistics 25 软件进行统计学处理,计量资料以()表示,两组均数间比较用t检验,数据相关分析使用Spearman 相关分析,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 早期再灌注治疗前后NIHSS 评分比较 早期再灌注治疗后NIHSS 评分低于到诊时,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 早期再灌注治疗前后NIHSS 评分比较(,分)

表1 早期再灌注治疗前后NIHSS 评分比较(,分)

注:*与到诊时比较,t=4.203,P<0.05

2.2 到诊D-二聚体与临床指标相关性分析 Spearman 相关分析结果显示,到诊时D-二聚体与年龄、早期再灌注治疗前NIHSS 评分、早期再灌注治疗后NIHSS 评分、mRS 评分呈正相关(r=0.391、0.420、0.528、0.515,P<0.05),见表2。

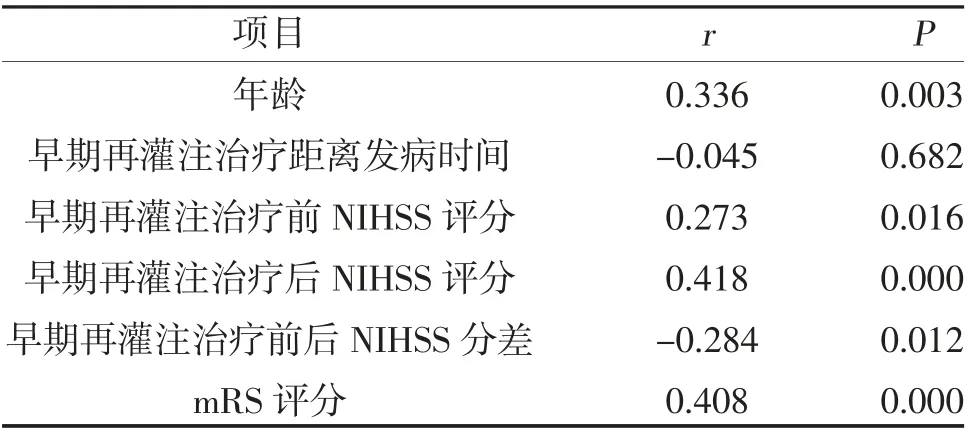

2.3 早期再灌注治疗后1 d D-二聚体与临床指标相关性分析 Spearman 相关分析结果显示,早期再灌注治疗后1 d 血浆D-二聚体水平与患者年龄、早期再灌注治疗后NIHSS 评分、mRS 评分呈正相关(r=0.336、0.418、0.408,P<0.05),与早期再灌注治疗前后NIHSS 评分差呈负相关(r=-0.284,P<0.05),见表3。

表3 早期再灌注治疗后1 天D-二聚体与临床指标相关性分析

3 讨论

急性脑梗死是危害人类健康的脑血管疾病,发病率高、致残率高、复发率高[4]。本研究比较早期再灌注治疗前后NIHSS 评分,发现早期再灌注治疗后NIHSS 评分低于早期再灌注治疗前(P<0.05)。时间窗内行早期再灌注治疗是抢救ACI,及时恢复缺血缺氧脑组织血流,挽救缺血半暗带的最重要措施之一[5-8]。本研究结果证实,我院卒中中心运行下包括静脉溶栓及介入性治疗在内的早期再灌注治疗对于改善ACI 患者神经功能有明显作用。

本研究中,ACI 患者早期再灌注治疗前后NIHSS 评分与再灌注前后血浆D-二聚体均存在正相关关系,到诊时血浆D-二聚体水平和早期再灌注治疗前后NIHSS 分差无相关关系。正常情况下人体凝血功能与抗凝血功能处于动态平衡状态,凝血因子活性增加促进血栓形成,人体D-二聚体反映了血液处于高凝状态以及纤溶亢进[9],出现继发性纤溶亢进症,如急性ACI 等血栓性疾病时,D-二聚体出现升高。近年研究发现D-二聚体和ACI 发病、发展相关[10]。D-二聚体是由交联的纤维蛋白分解形成,体内纤维蛋白水平升高能通过促进炎症细胞的分泌加重凝血和血栓的形成,因此,D-二聚体是动脉粥样硬化的危险因素[11]。而出现ACI 以后发生的应激反应以及凝血因子的消耗导致的D-二聚体升高又可能在一定时间段内增加动脉粥样硬化的发展,使病情进一步加重,因此D-二聚体水平与ACI 病情相关,病情越重,D-二聚体水平越高[12]。而早期D-二聚体的变化和ACI 的核磁共振下观察的梗死面积、神经功能缺失以及早期死亡率有一定的相关性。对比发生小面积梗死的ACI,大面积的ACI 在D-二聚体水平较高,并且D-二聚体超出正常范围的比例也较高[13]。以上研究说明D-二聚体参与了ACI 的发生发展,并且对于病情严重程度的评估有一定价值,本研究结果符合以上研究结论。

但本研究发现,到诊时血浆D-二聚体水平和早期再灌注治疗前后NIHSS 分差无相关关系,提示早期再灌注治疗对于ACI 患者的病情已发生影响,可能导致到诊时D-二聚体对于预测早期再灌注治疗治疗后的效果没有价值。而早期再灌注治疗后血浆D-二聚体水平与早期再灌注治疗后NIHSS 评分、早期再灌注治疗前后NIHSS 分差均明显相关,提示在早期再灌注治疗后1 d 的D-二聚体水平作为评价早期再灌注治疗疗效可能比到诊时D-二聚体水平更有价值。本研究发现再灌注治疗前后的D-二聚体水平均与预后指标mRS 评分明显相关。有学者认为,血浆D-二聚体和ACI 患者的预后相关,对ACI患者的治疗管理、医疗消耗评估以及预测预后有一定价值[14]。mRS 评分表是用于评定脑卒中预后的量表,能评定脑卒中患者的独立生活能力。本研究结果提示D-二聚体水平可用于作为预测短期预后的一个参考指标。

在长期的临床实践中已经证实组织细胞受损产生的生化物可帮助诊断、指导治疗、判断治疗效果及评价预后,如急性心肌梗塞后的肌酸激酶、肌钙蛋白等[15],对于脑梗塞患者,现仍无非常有价值的血生化标志物可以作为指导治疗、诊断以及评估疗效以及预后的依据。随着研究的进展,D-二聚体也可能成为ACI 诊断、评估再通治疗效果、判断预后的其中一个重要参考指标,未来可期待联合其他临床指标为ACI 患者发挥更有价值的作用。

受限于本院卒中中心建立时间尚短,采集病例数不足等原因,本研究未能进一步分析不同再灌注手段的区别以及不同时间段的血液生化指标变化。本课题组在接下来研究中争取获取足够病例数,比较不同再灌注手段对ACI 治疗效果、预后以及D-二聚体等临床生化指标不同时间段的影响,进一步完善研究成果。

综上所述,血浆D-二聚体和ACI 患者的病情、早期预后相关,早期再灌注治疗后的D-二聚体与治疗效果相关,早期再灌注治疗后的D-二聚体可参考评估ACI 治疗后的效果与早期预后。