寻找战斗英雄柴云振

王龙

柴云振(1926—2018),1949年12月加入中国共产党,四川岳池人,“七一勋章”获得者。曾任中国人民志愿军十五军四十五师一三四团八连七班班长,荣获志愿军“一级战斗英雄”荣誉称号、朝鲜“一级自由独立勋章”。1951年在抗美援朝朴达峰阻击战中,柴云振杀敌百余人,浴血奋战到孤身一人,在转移治疗过程中与十五军失去联系。1952年,他伤残复员回乡务农,自此30多年从未提及自己的功绩。

寻战友,踏征程

1954年,中国人民志愿军给有功人员补发喜报,因不知柴云振的籍贯地址而无法寄达。后来,柴云振所在的十五军经过几次整编,驻地从河南迁到湖北,所留不多的信息也流失了,寻找英雄的事被搁置下来。

1978年12月,党的十一届三中全会以后,人民解放军的建设进入一个新的历史时期,优良传统和作风得到恢复,各项工作逐渐步入正轨,这才为重寻柴云振提供了有力保障。

空降兵第十五军政治部空军史编写组(简称军史组)受领重寻柴云振任务后,下定决心,任凭千难万难,也要坚决完成这件耽搁了几十年的工作。

在人民军队的序列中,十五军是一支虽然年轻但进步很快的部队。它诞生在太行山区,从1947年成立九纵起,先后挺进豫西,解放郑州,饮马长江,挥戈华南,中央一声令下后又开赴朝鲜战场。

军史组以十五军的诞生地太行山区为出发点,一路沿着十五军在解放战争时期留下的足迹,向沿途二十多个省发了函调信,又给1949年以后柴云振所在部队的同志写信。十五军首长派人实地走访湖北、河南、河北、山西四省,拜访本军的转业干部、革命功臣、战斗英雄,辨识烈士陵园里的墓碑,查阅烈士英名录和复转军人花名册,都没有找到柴云振这个人。

几番奔波之后,寻访工作陷入僵局,军史组的同志一时感到很茫然。

幸运的是,军史组组长李天恩是一位参加过抗美援朝的老兵,当时是志愿军十五军《战场报》的记者。更凑巧的是,李天恩当年就采写过关于柴云振的报道。可惜李天恩并未见到过柴云振本人,那篇报道是找柴云振的战友们采访完成的。

不过李天恩提到:“好像有一个叫孙洪发的战士,我当时采访过他。他和柴云振一起参加过朴达峰阻击战,是山西运城人。”

有同志突然灵机一动:“只要我们在山西运城找十五军转业的战友帮忙,发动大家群策群力,肯定能找到孙洪发。”

于是,寻找柴云振的接力棒,交到了另一位关键人物手中,他就是后来任空降兵第十五军政治部群联处处长的温铁汉。

1984年,温铁汉受领任务后,立即启程直奔山西,很顺利地找到了孙洪发。

原来孙洪发在志愿军第四十五师警卫连时,正是柴云振班里的战士。朴达峰阻击战时,两人在同一天补充到八连。柴云振任七班班长,孙洪发任四班副班长。孙洪发曾任一三四团副政委,后来转业到地方。这么多年过去了,一听说是寻找柴云振,他眼前顿时一亮,显得异常兴奋:“他哟,瘦高个儿,长条脸,说话爱挥手,上身常晃荡……”

看得出,孙洪发对这位老战友的感情非同一般。

阻击战那天,三营营长武尚志见柴云振一鼓作气攻占了朴达峰主阵地,命令八连三排乘胜投入战斗,增援柴云振。第二天,孙洪发和战友们一举冲上高地时,发现柴云振已经倒在阵地上昏死过去。他浑身上下都是泥,仿佛变成一个泥人,头部糊满了带血的泥浆,血肉模糊。要不是孙洪发和他相处较久,熟悉他的身形面容,否则根本认不出眼前这个可怕的“血人”就是柴云振。

孙洪发当过卫生员,赶紧把柴云振抱放在膝上,发现他浑身伤痕累累,被敌人咬断的手指鲜血长淌,头部被石头砸得皮开肉绽,骨头都露了出来,惨不忍睹。他摸摸柴云振的胸口,好像心脏还在跳动,赶紧背起他往山下转移。

经过团救护所的清创包扎,柴云振被转送到师野战医院。由于伤势太重,必須尽快转送回国救治。就在这个过程中,不知怎么回事,柴云振所在部队的众多伤病员中,只有他一个人被错编到其他部队,送至内蒙古包头的医院。

听完孙洪发的讲述,温铁汉迫不及待地问:“那柴云振是哪儿的人呢?”

孙洪发沉思了一阵,回答道:“好像是四川人……我记得他老是把‘玉米说成‘苞谷,打仗一急他就喊‘龟儿子‘格老子啥的……”

温铁汉随后日夜兼程赶到成都。四川省民政厅立即派人协助查找历史档案,终于在20世纪50年代初一份泛黄的花名册上找到了一点线索。可上面只记载了一个叫“柴云正”的名字,标明是三等乙级残废,其他信息均为空白。

此“柴云正”是否为彼“柴云振”呢?于是,省民政厅向各地、市、县发出协查优抚对象“柴云正”的通知。

很快,各地民政部门的伤残军人优抚情况汇总上报到省里,可都没有查到叫“柴云正”的人。

正当温铁汉有点泄气的时候,李天恩在电话中鼓励他说:“这个‘柴云正很可能就是我们要找的柴云振,因为他们相似的地方太多了。那个时代的人文化程度普遍不高,把名字写错也是常有的事。”

消息传回军部,军首长指示:开动所有的宣传机器,在云、贵、川各大报纸上刊登寻人启事,一定要尽快找到柴云振的下落。于是,在历经周折后,1984年9月,《四川日报》连续刊出了一则特别的寻人启事:

寻战斗英雄柴云振

柴云振原系我部八连七班长,在1951年抗美援朝第五次战役扑(朴)达峰阻击战中英勇杀敌,荣立特等功,并授予英雄称号,因负重伤,回国住院,与部队失掉联系。本人见此启事或知其下落者,请速与湖北省孝感市39155部队政治部联系。

报纸上的启事发出后,没有得到任何消息,军史组同志们的心,这下又开始凉起来。

而此时,四川岳池县大佛乡农技站拖拉机手柴兵荣,在县加油站看到了《四川日报》上的这则启事。

他是柴云振的长子,父亲曾当过兵打过仗,退伍证上也有担任过班长的记录,而且右手食指也是残疾的。虽然父亲从来没有给他们详细讲过自己的战斗经历,但许多特征和这则启事似乎一样呀!柴兵荣来不及多想,欢天喜地地把报纸带回了家。

儿子激动不已,柴云振却无动于衷。

他已经离开部队33年了,三十多年间他的生活发生了许多变化,他已安安心心地当农民了。

刚复员回到老家那3年时间里,他每晚一做梦就回到朴达峰战场。漫山遍野的敌人又冲上来了,他端起机枪扫射不停,虽然阵地上只剩下他一个人,但首长们还在关注着他,战友们就要反攻上来了。狠狠打呀,把敌人压下去,决不能让阵地再丢失……

“冲啊!杀!”柴云振经常从梦里大喊着惊醒过来,全身已经大汗淋漓。妻子从不知道他到底在战场上经历过什么,只看到他一次次醒来后泪流满面。几十年来家人都不知道他打过什么仗、立过什么功。他甚至连应得的优抚资格都没有报上去,所以部队通过组织渠道寻找他,才那么困难重重。

眼见父亲又一次沉默不语,柴兵荣不断拍打摊开的报纸,一字一句地念着,然后说:“爸爸啊,这不分明是找你吗?当兵的部队、时间都与你完全相同啊!”

柴云振头也不抬,说:“天下同名同姓的人多得很,何况报纸上找的是柴云振,我叫‘柴云政呀。”

儿子左说右劝,柴云振始终不同意去找老部队。当年,他所在部队从朝鲜回国的消息,他是几年后才知道的。当时,他也曾想去看一看生死与共的战友们,可他不知道部队驻扎在什么地方。再说从前的战友牺牲了那么多,留在部队的也没多少,恐怕没有人认得他了。只要和牺牲的战友们一比,他就感到自己已经太幸运了,还图个啥呢?

但这一次,经不住家人和亲友的再三劝说,柴云振终于有点动摇了。犹豫再三,柴云振最终还是下定决心和儿子一起踏上了开往湖北孝感的火车。

英雄终归来

1984年9月23日,温铁汉突然接到军政治部值班室的电话:“你们要寻找的老英雄柴云振回来了,现正在这里。”

温铁汉心中一阵狂跳,忙向值班室跑去。出现在温铁汉面前的,是一位清瘦黝黑的老人。当温铁汉一把握住老人满是老茧的右手时,心中顿时“咯噔”了一下。他发现对方的右手食指短缺了半截,马上问道:“老同志的手指是怎么啦?”

柴云振回答:“在和美国士兵摔跤时被咬断了。”

温铁汉接着又问:“还有地方受伤吗?”

柴云振用手拨拉着稀疏的灰白头发,一块块伤疤立刻呈现在眼前。他说:“这是敌人用石头砸的,一共24处。”

来者的伤情和所讲战斗过程,与部队掌握的情况完全相符。他又问:“你还记得在部队时哪些人的名字?”

老人显得有些为难:“三十多年了,我头部又负过伤,记性不好,除了老师长崔建功、老政委聂济峰和老军长秦基伟,其他人我都记得不大准了。”

但老人强调,当时补充到八连后,是营长“武和尚”给他交代的任务,受伤后是战友孙洪发把他背下阵地的。

老人停了一下,很肯定地补充道:“还有一个人我印象最深,就是我的老班长王向农,因为他是我的入党介绍人。”

“你什么时候入的党?”

“1949年,我在师警卫连的时候。”

至此,温铁汉掌握的重要线索全部对上了号。一旁的柴兵荣赶忙掏出父亲的残疾人证和复员证递了过来。温铁汉打开一看,与柴云振所在部队番号一字不差。

看来,这是柴云振同志本人确凿无疑了。谁知这时,老汉却又提出了一个问题:“我叫柴云政,不叫柴云振。”这是怎么回事?难道会是两个人?

温铁汉迅速将情况向军首长作了汇报。这时恰逢十五军要举行上甘岭战役胜利32周年纪念活动,军史组趁此机会给老前辈孙洪发拍去了加急电报,请他回部队参加纪念活动,以便当面辨认柴云振。

正当柴云振等得心急火燎,提出要走时,孙洪发来了。

远远地,目光相遇的刹那,他们一下子都怔住了。柴云振看见了老战友孙洪发——这不是自己的救命恩人吗?

“老柴呀!”孙洪发也伸出双手,猛地抱住了迎上来的柴云振。

情不自禁地,兩位老人猛地拥抱在一起,像孩子一样蹦着、跳着,一边叫着名字一边把对方抱起来,纵横的老泪全都流到了一起。

很快,老师长崔建功将军也闻讯赶来了,他哽咽着说:“云振啊,我们找得你好苦啊!三十多年来,部队派人几乎寻遍了全国每一个省和自治区,今天总算找到你了!”柴云振也激动地说:“想不到老战友们都还记得我,部队首长都还记得我!”

说来也巧,就在孙洪发来部队时,原四十五师警卫连的老文书董贵臣也因事找回了部队。经过一番交谈,才由董贵臣解开了柴云振名字差错之谜。

原来,柴云振在四十五师警卫连时叫柴云正,后来连队文化教员为了给他的名字赋予一定的政治意义,就叫文书董贵臣在他的“正”字旁边加了个反文旁,成了“柴云政”。朴达峰战斗中,师部机关向连队紧急补充战斗人员,警卫连向八连移交人员名单时,由于时间十分紧迫,董贵臣一边念,八连文书一边写,结果竟把“政”字又错写成了“振”字。

这一字之差,导致两头都对不上:部队找不到英雄在何方,英雄本人和地方政府也不知道“柴云政”就是“柴云振”。等到一切真相大白,竟使英雄埋名33年!

1984年10月3日,一位离散多年的勇士,终于回到了自己的家。

十五军的首长们热情会见了柴云振,并以军政治部的名义开具证明:柴云振同志是中共党员,特等功臣、一级战斗英雄。随后,军里派温铁汉陪同柴云振回家乡四川,会同有关部门落实英雄的政策待遇。

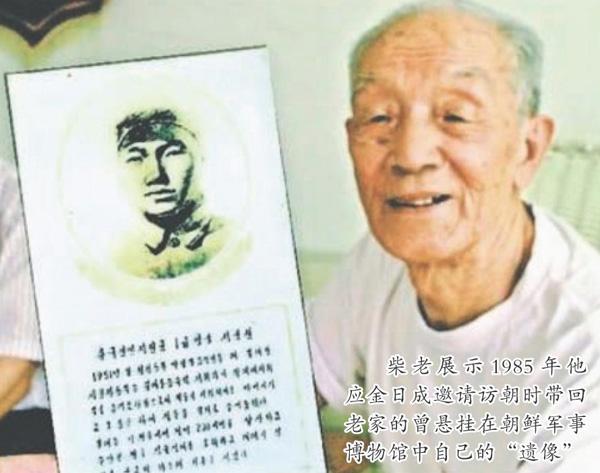

十五军找到了失散多年的英雄!1984年10月的一天,59岁的岳池县大佛乡农民柴云振,穿上了一身崭新的军装,站到了庄严的颁奖台上。

一场迟到33年的授勋仪式,正式隆重举行了。

那枚高高挂在部队荣誉墙上的勋章,终于和它的主人相逢了!中央军委领导专程从北京赶来,亲自把这枚迟到的勋章为柴云振佩戴在胸前。老师长崔建功激动万分,他把柴云振的右手高高举起,声音颤抖地高声说:“同志们,这就是我们寻找了三十多年的特等功臣,我们部队的骄傲啊!”

柴云振,和黄继光、邱少云一样,贯注了十五军的血性与胆魄,象征着这支部队的荣耀和辉煌。

(摘自浙江教育出版社《迟到的勋章》 )