城市的人群及其不满

[英]迪耶·萨迪奇著 张孝铎译

人群去往工作或学习的场所。他们来到城市,接受治愈或享受娱乐。城市为人提供了慰藉和陪伴。在城市所产生的人群中,有些人把它当成追求快乐或利益的越界之地,有些人把它视作出口,暂时从孤独或无力感中解脱。人群不稳定,不可测,反复无常,就像城市本身一样。2015年麦加朝圣期间的踩踏悲剧造成约2000人死亡,正如它所显示的,人群可以从共同承担着宗教义务的实体一瞬间就成为恐慌失措的群体。抑或如“大壶节”时涌向恒河岸边的人们——他们每隔十五年就组成一次5000万人口的即时城市,这表明人群本身就是人类组织的宣言。

在毫无征兆的情况下,人群也可能突然就变成丧失理性的暴徒。1923年日本关东大地震后,人们血腥地杀害侨居东京的朝鲜人——他们听信了谣言,认为朝鲜人是城中火灾的始作俑者。在1780年夏天伦敦爆发的“戈登骚乱”中,起先向下议院和平请愿的人群引发了暴动,他们焚烧监狱、释放囚犯、摧毁天主教教堂和教徒的房屋,洗劫富人财产(他们劫掠了各派教徒,在这件事上倒没有宗教歧视),英国军队开火击毙了285人。二百多年后,1992年的孟买,穆斯林居民不满一座16世纪的清真寺被拆毁,印度教徒与穆斯林随之爆发冲突,导致900人丧生。这些受害者在贫民窟狭窄的空间里死去,多年来暴徒发动的暴行,混合着邪恶、仇恨与本能的恐惧,已经夺走了众多生命。

没有人群的城市,会被这样或那样的恐惧所控制。利比亚海岸的大莱波蒂斯曾是古罗马重要的港口城市,自7世纪以来就被彻底遗弃了。两千多年前,满载粮食的大船由缆绳固定在码头,之后从这里穿过地中海航向罗马的奥斯蒂亚港。绳索在码头的石墙上磨出了深沟,这些痕迹至今仍清晰可见。坐在大剧场的看台上,可以远眺舞台之后的大海。一排排的美杜莎面具环绕着广场。过去,人们可以漫步在满是酒行和浴室的街上,回想几个世纪以来,这里经历的众多悲剧和一次又一次的重生。现在,我们也可以在这里反思一个空空荡荡的大莱波蒂斯所传递的信息,思考我们城市的未来。一座已经死去的城市的凄凉和空寂,让人感受到死亡中充满的尊严和哀伤。

我们害怕城市变化的方式夺走我们对自己和先人的记忆,我们害怕独自陷入贫困,孤单地老去。虽然在某些情况下,恐慌的确会让一个城市的街道挤满人群,但是人的出现几乎总是更加积极的而非消极的信号。充满活力的街道表明城市處于良好的状态,面对实际发生或迫近的威胁,是对城市仍充满潜力的乐观期待抵消了人们的恐惧。

拥挤的街道上挤满了人,只有当他们具有自我意识时,才成为人群。但是,在一个城市里,大量人口所产生的影响,并不仅仅体现在具有自我意识的人群中。在世界上最大的城市,街上总是熙来攘往,有些地方甚至不分昼夜都一样拥挤。这在一定程度上反映了世界人口绝对数量的稳步增长,以及人口流动量的增加。

2014年,伦敦取代巴黎成为欧洲最受欢迎的旅游城市,吸引了1680万海外游客。这些游客在伦敦至少会停留一晚。近十年来,这个数字增长了800多万,现在已经超过巴黎同年吸引1520万海外游客的规模。对伦敦而言,这意味着每有一个常住居民就会有两个游客。当然,这些游客并不是同时到来的,所以数量的压力分散在全年。不过,同样可以看出,这意味着任一时刻的伦敦人口其实都有显著增加。游客群并不是均匀地分布在整个城市当中,而是精准地集中在特定的区域。他们的到来对这些地方产生了压倒性的影响,其中就包括城市的出入口。尽管希思罗机场现在已不再是世界上最繁忙的国际航班起落地,但在2014年,还是创下了7340万旅客进出港的纪录。

为了容纳所有被世界上最受欢迎的旅行城市吸引的游客,英国正在将规模空前的人群聚集转化为常规化、标准化的活动。现在规划的机场,一天之内的旅客吞吐量可以达到45万。这个数字的概念相当于,每天运送整个爱丁堡的所有成年人,每分钟都有一架飞机降落,24小时不停歇。

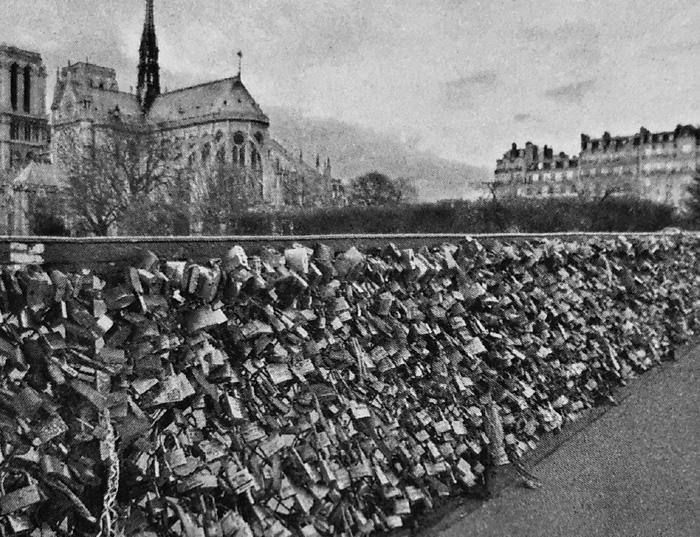

这些数量极其有限的地标性建筑,定义了如何参观一座城市。这些地方很少是为密集的人群而设计的,它们的个性正在被日益增加的人群压力所侵蚀。游客成群,队伍越来越大,首当其冲的是威尼斯。这里的常住人口已经下降到不足3.5万人,他们被视为一场产业空心化悲剧的受害者。包裹在建筑外壳里的是曾经世界上最伟大的文化、金融和政治强国之一。如今它的外观风貌经过改造,变成了一条死气沉沉的固定游览路线,人们没有时间上桥驻足观赏,在桥上更是连落脚的空间都找不到。同样的现象也威胁着其他城市。伦敦塔桥的台阶已经不堪重负。这座为了方便少量行人通行的19世纪大桥,如今被数以万计的人使用着,花岗岩的踏板都已磨穿。塞纳河的几座桥上,游人扣上同心锁,把钥匙扔进河里。久而久之,沉甸甸的挂锁给桥身造成重负,甚至有产生结构性损害的危险。大批游客涌进伦敦和巴黎,几乎所有人想参观的都是那几个景点。导游带领着他们,对着扩音器为他们讲解,为了方便找人,还给他们发放小旗子或雨伞。这是一种蔓延速度越来越快的新现象。2012年,970万人通过4个主要入口,进入卢浮宫参观。这个数字着实惊人。

人口增长促使我们对城市作出调整,从而顺应人群的需求。城市越大,游客越多,居民越多,也就越需要更大的空间。它们需要能容纳10万人的体育馆,也需要举办时装周、音乐会、书展和无数贸易展会的场地。无论是建造一座体育馆或者机场,还是兴建一个火车站候车大厅,设计都发挥着重要作用,使这些建筑成为一座城市庄重而高贵的一部分。这样的地方原本只不过是一台机器,它的功能是尽可能快速、安全地让人群进出,是设计让它们在增强城市生活的品质和个性上有了用武之地。

一个地铁系统或机场系统的设计方式,能够强化一座城市的都市特征,也能削弱它的个性。清晰、美观、易于通行的公共空间,会使个人感觉到自己正在与他人、与城市的其他部分共同分享着某种东西。简陋、破旧、维护不力的空间则反映出公共领域投资的缺乏,而投资的短缺也是对城市的未来信心不足的表现。这样的公共场所成了人们不得不忍受,而不是乐于去体验的地方。在有些城市,我们被迫时刻处在人群的裹挟中。东京地铁有专门的“助推员”,把通勤的上班族推上车,将车厢的每一寸空间都填得满满当当,拥挤的站台这才又有了落脚的地方。这样的做法曾被视为一种独特的日本城市创伤,现在,同样的过度拥挤现象在许多城市里已是司空见惯。在伦敦比较新的地铁站,轨道和站台之间都安装了起到保护作用的玻璃屏蔽门,乘客们已经适应了这种新的现实情况,每天早上6点就已在进站列车的屏蔽门前排起队来。

现在,我们还要面对另一个问题:虽然行人众多,人在这里却并不“在场”。这种现象是从我们走路时戴着耳机和随身听开始的。耳机让通勤和慢跑的人们与周围的世界隔绝开。便携式手提音箱也充当了类似的角色,不过威力更大,影响范围更广,外放的声音随着携带者的移动响遍一个又一个空间。

智能手机让这种情况发展到了极致。现在,问题已不仅仅是听音乐,或者在面对面谈话时打电话了。身在人群中,我们只顾盯着自己的屏幕。这种做法无异于放弃作为行人所应承担的责任,不再去理解人们经过或互动时的细微差别,正是对这些差别的捕捉让我们在行进中免于与人发生碰撞。

即使外部轮廓看起来并没有什么变化,但一个成功的城市其实是一个不断重构自己,改变其社会结构和意义的实体。当一个城市真的呈现出充满戏剧性变化的新形式时,能在何种程度上保持原有的精髓才是衡量它成功与否的标准。

(摘自东方出版社《城市的语言》 )