保罗·索鲁:请让我再回来

[美]保罗·索鲁著 陈媛媛译

热爱旅行文学的读者,大概没有人不知道保罗·索鲁。1986年,他背起行囊乘火车从欧洲出发,取道西伯利亚大铁路和蒙古纵贯铁路来到北京,再次开启了中国之旅。这一次,他沿着铁路走过二十余个大小城市,目睹了改革开放之后中国的巨变,对中国社会有了更为深入的观察。

保罗·索鲁从来不是温文尔雅的样子,他是出了名的毒舌作家。正如梁文道所说的那样,“他笔下太过出言不逊,他总是冷眼旁观,挑人家的毛病”。不过,保罗·索鲁实在是一个高明的写手,很多时候只要寥寥数笔,便能生动地告诉你他在经历什么样的人和事。本文作于1980年代,文中所述为30年前之事,如今读来难免有时空交错之感。

天上下起了又大又湿的雪花,像肥皂片一样。气温才-10℃,但狂风暴雪给人的感觉却比这冷得多。在那曲的一条小街上,有几个想换钱的藏民一直跟着我。他们也卖些小玩意儿,比如铜制烟罐、银币和藏印,藏印上刻有姓名或其他文字,用来加盖在文件上。我买了一枚银制藏印,上面刻了一句藏族箴言:拜天求悟。

自从骑上“铁公鸡”开始此次中国之旅,这是我最高兴的时候。我开着车,不仅可以安排一切,还能自己掌握时间。而且,整个西藏空空如也。窗外的天气极具戏剧氛围——山上覆盖着积雪,风呼呼地刮,前方山脉的顶端聚集着许多乌云。我又在想:还好昨天没死。今天,在洁白庄严的念青唐古拉山下,牧民们赶着成群的牦牛,公路笔直地穿过黄色的平原。这条路顺畅无比,我因此感到更加幸福了——在这样偏远的地方还能感到如此安全,真是不错的体验。付先生和孙小姐(向导和他的女朋友)在后排睡着了。路上见不到别的车。我以一个合理的速度向拉萨驶去,顺道观察着路上的鸟:有老鹰,还有乌鸦。路上的羚羊也越来越多,有一次我还见到一只浅黄色的狐狸在蹦蹦跳跳地过马路。

突然下起了暴风雪。我刚从一个充满阳光的干燥山谷出来,转了个弯,便进入了一个阴暗而泥泞的山谷,棉花似的大雪打在两侧的车窗上啪啪作响。谢天谢地,怕雪的付先生没有醒过来。雪渐渐小了,进入下一个山谷时,空中只剩下些干干的小雪花在飘落,随后太阳又出来了。藏族人管自己的这片土地叫做“雪域”。但实际上这里不常下雪,而且从不下雨。虽然会刮大风,但很快就会过去。藏民们从来不会为此烦忧。刚才突降大雪的时候,我还看见孩子们在外面玩耍。

起初我是想快些到达拉萨的,但现在就算晚一点我也不介意。如果能在这条路上多待几夜我也会感到很高兴。

当雄县这地方看起来挺有希望的。它位于一段弯道上,附近有一处军营和五六家只有一个房间的小餐馆。我们停下车,点了四道菜,其中有木耳和牦牛肉。看来付先生恢复得差不多了,他竟然有精力埋怨那个女服务员多收了他的钱——准确地说应该是我的钱,因为买单的人是我。

我发现付先生又在往车胎上吐口水,看它是否过热。他跪在地上,不停地吐着,抹着,观察着。

“我认为应该在这里过夜。”我说。

“我们不能待在这。孙小姐生病了。现在离拉萨只有105英里(168千米)。”

“你身体怎么样,可以开车吗?”

“我很好!”

可是他看起来糟透了。他面如土灰,刚才吃得也不多。他告诉过我,他不但心口疼,眼睛也疼。

“车胎不热,”他说,“很好。”

他累得上气不接下气,最终在一个叫白仓村的地方放弃了,说自己没办法再开下去。我接过方向盘,开到了一个名叫羊八井的美丽的河畔小镇,在那里驶入了一条狭窄而多岩的山谷。从山谷出来,地势更高了,四周都是陡峭的山坡,山峰上的积雪更多了,颜色也更蓝了。我们在傍晚的阳光中沿河岸向前行驶着。再往南去,这条小河终将汇入气势磅礴的雅鲁藏布江。山谷变得更加开阔,阳光变得更加充足,空气也变得非常干燥。两旁的山上虽然光秃秃的,但碎石却不停闪着亮光,煞是美丽,再远一些的大山上,覆盖着软绵绵的积雪。

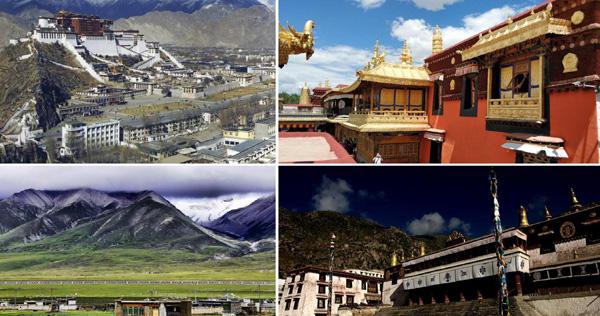

前方是一座小城。我以为又是个边陲城镇,但事实上它就是拉萨。远远望去,一群红白相间的建筑依坡而建——那就是布达拉宫,它的外观很漂亮,有点像一座大山,又有点像一个带有纯金上盖的音乐盒。

我从未在进入哪个城镇时感到如此高兴过。我决定同付先生结清报酬,跟他分道扬镳。我把热水瓶还有剩下的食物都留给了他。他显得有些尴尬。

“真抱歉。”付先生说完就笑了。那笑声仿佛是在对我说:原谅我吧!

显而易见,拉萨是个面目友好的高原城镇,四周由更高的群山所环绕。城里的人和车辆都很少,路上也不设人行道。街上的人走起路来都慢悠悠的,没有人跑步,毕竟街道的海拔达到了1.2万英尺(3.6千米)。拉萨是一处圣地,所以有许多朝圣者,这个地方也因此而变得多姿多彩。而且,由于这些人本身也来自外地,所以他们并不反感外国游客——事实上他们很欢迎外国人,并且总试图向他们兜售串珠和饰品。于我而言,这完全在意料之外。我原本以为这会是一座灰暗的山区城市,它会有陡峭的坡道和防御工事,标语会挂得到处都是。然而出现在我眼前的却是一个明快的小镇,随处可见快乐的僧侣和友善的朝圣者。布达拉宫是这里最重要的建筑,它的外观设计精巧,看得人心旷神怡。

我的内地朋友们觉得很困惑,因为藏民们仍保留着过去的习俗,穿着传统的服装,藏传佛教是那么令人费解,比如神秘的宗教仪式还有被西藏人视为保护神的长着獠牙、怒目圆瞪的大金刚。即便有修建学校,实施公共建设,拉萨仍保

持着旧时的风貌。就像中世纪的欧洲,到处是僧人和农民,户外经常有节庆活动,街头也总可以遇上变戏法的或是翻筋斗的。它虽是座圣城,却也是一处贸易集散地,手推车随处可见,车上满载着成堆的蔬菜和牦牛肉,牦牛肉都经过了风干处理,可以保存一年(西藏气候干燥,谷物可以存放50年)。而和中世纪欧洲最像的一点是,在西藏几乎见不到水管装置。

拉萨到处是盘腿而坐或叩首跪拜的朝圣者,他们按顺时针方向绕行祭拜着每一座佛殿。在大昭寺外以及布達拉宫四处的楼梯平台上,都有他们五体投地的身影。他们在路上磕长头,在河边磕长头,在山坡上磕长头。由于笃信藏传佛教,他们的心态都很平和。来自西藏各地的他们让拉萨的生活变得丰富多彩,市场也跟着热闹起来。他们祷告,伏在地上磕头,在佛殿里散发一毛钱纸币和麦粒,往供灯里倒进一团团酥油。他们到布达拉宫瞻仰各种宝座,即便是货真价实的老外在这里也会找到归属感。

拉萨就是我迫不及待想要走进的中国城市,它让我流连忘返。我几乎爱上了这里的一切:它地方不大,却热情而友好,它没有拥堵的交通,道路平坦而顺畅——而且在每条街上都能远望到巍峨的西藏山脉。这里空气清新,阳光充足,市场繁荣。

我遇见了一位藏族小伙拉尔帕,对于当地的寺院,他可以说是无所不知。我们一起去了哲蚌寺。以前哲蚌寺居住着1.2万名僧人,据

说是全世界最大的寺院。它建于拉萨郊外的一片山坡上,占地面积很大,建筑都刷得雪白,高高地耸立在峡谷之中。它还有个别称叫“堆米寺”。如今寺中人口已经大幅减少,只剩下500名僧侣,但他们也是最近才来修行的。

哲蚌寺的朝圣者们从几百英里之外过来——有的人甚至要走一千多英里——坐在破旧的卡车后面颠簸三四天才能到。他们拖家带口,把仅有的一点钱带了过来,被子和粮食也都带来了,此外还拿了肉和蔬菜来拉萨的市场卖。让我感动的是,这些人虽然贫困不堪,却仍然会相互分享食物,会在佛殿中慷慨解囊,还会施舍钱财给乞者。寺院里总是游荡着成群的野狗,浑身脏兮兮的,乱叫个不停,而他们甚至也会给这些狗喂食。

我们四处走了走,拉尔帕能通过帽子、长袍、耳饰或者编辫子的方式来分辨不同的朝圣者。

很久以前,有一名欧洲探险家来到西藏,他在看见一座美丽的雪山时流下了激动的热泪。而当我亲眼目睹西藏的风景时,我便明白了他当时的反应并不奇怪。这样的景致用“触动人心”还不足以形容那光,那空气,那四下无人的旷野,那平原和山峰,仿佛都充满了魔力。这里虽然偏远,却让人感到安心自在,有谁不会流泪呢?

这趟中国之旅是如此漫长,我为此耗费了许多精力。于我而言,它不再是一场旅行。它已经融入我的生命。旅行结束时,我感到自己即将踏上的不是归途,而是一条离别之路,真舍不得离开。

几天之后离开西藏时,我抬头望山,双手合十,我发明了一句笨拙的咒语:请让我再回来。

(摘自九州出版社《在中国大地上》 )