曾经在欧美所向披靡的“中国风”

王元崇

欧洲王室是引领这股中国风潮流的力量。1753年,即乾隆十八年,这年7月,出身普鲁士的瑞典王后路易莎·乌尔丽卡写了一封热情洋溢的信给她远在普鲁士王国的母亲索菲娅·多罗西娅,提到了她的丈夫、瑞典国王阿道夫·弗雷德里克在她生日这天给她的巨大惊喜:

我当即惊讶地看到了一个真实的神话园地,因为国王陛下已命人为我建造了一座中国楼台,这是我见到过的最漂亮的了。随身卫士穿上了一套中国衣服,国王的两个近卫侍从官还身着满洲戎装。这名随身卫士还表演了中国操练法。我的大儿子(此处指的是未来成为瑞典国王的古斯塔夫三世,1771—1792年在位)穿着中国皇子的衣服站在楼台入口等待着我,他的身边围绕着一群穿着中国文官服饰的绅士。皇太子为我朗诵了一首诗歌,然后把楼台的钥匙以及这楼台里的一切都交给了我。如果说楼台外面已经让我大感惊讶了的话,它的内部更

是让我为之惊叹。……主房间为精美绝伦的印度风格所装饰,四个角落里都有一只大大的瓷花瓶。其他房间内则布满了旧式日本漆柜以及铺着印度饰布的沙发,一切都透露着精致绝伦的品位。一个卧房内的墙面和床上都铺着印度饰布,而且墙上还点缀着至为漂亮的瓷器、塔、花瓶和小鳥。一个旧式日本漆五斗橱里放满了各式各样的小饰品,包括中国的刺绣。两个厢房内各有一张桌子,其中一张是来自德累斯顿(德国的一座巴洛克艺术中心城市)的,一张是来自中国的。这里的一切都是那么让人敬佩。此时,国王陛下让人跳起了中国芭蕾……

早在1731年,即雍正九年的时候,瑞典就成立了东印度公司,开展对华贸易,主要是商船前往广州,贩回茶叶和瓷器。到乌尔丽卡王后给她母亲写上面这封信的时候,瑞典对华贸易已经大规模开展了22年,从她的描述中我们可以看到大大小小来自中国的东西,包括花瓶、瓷器、桌子、刺绣、宫廷文武臣服装,甚至建造了一座中式楼台,还能够模仿中国军队的操练。此外还有日本的漆器、印度的饰布等等。

这位瑞典王后还提到了国王命人跳起了“中国芭蕾”,但具体什么是“中国芭蕾”则不甚明了,究竟是特意设计的一种中国舞蹈?还是瑞典商人在广州城周围学到的地方戏里的一些把式?同期在法国流行的一种中国舞剧,或许可以让我们对这个“中国芭蕾”有一些了解。1755年,巴黎出现了一种中国喜剧芭蕾,叫作“中国之变换”,当时的报道描述演出场景说:

一开始,舞台背景是一条大街,大街的尽头是一些台阶,台阶通向一座高高耸立的宫殿。然后布景变换,一个广场出现在眼前,充满着节日的氛围。在广场的背后,是一个环形剧场,有16个中国人坐在上边。布景又迅速换成了32个中国人在上面……在这些人下来的时候,其余16个中国人、官员和苦力也从他们的房子中走了出来……所有的这些人物角色都是由8种不同职衔的舞蹈演员扮演的,他们连在一起蹲下起来,模仿着海浪那样此起彼伏……最后,这些中国人重新出现在了环形剧场里,而环形剧场一下子变成了一个瓷器店。32只花瓶徐徐出现,而32个中国人角色也慢慢消失在观众眼前。

这出舞剧很快穿越海峡被引进到英国,于11月18日在伦敦演出,国王乔治二世也亲临剧场观看。这些包括国王在内的伦敦观剧者、舞台上的表演者、舞蹈的法国创造者以及远在瑞典的乌尔丽卡王后一样,都是在现实中喜欢喝中国茶,沉迷于中国丝绸、瓷器、漆器以及其他物件的人。虽然这出剧是1755年上演的,但瑞典王后两年前看到的国王令人表演的中国芭蕾,也极有可能是从法国等地方散播出去的类似的舞剧。

中国风在此时的欧洲,虽然开始遭受挑战,但仍所向披靡,从教皇到枢机主教(红衣主教),连罗马教廷也纷纷收罗中国物品。曾于1742年发布禁止在华传教士讨论礼仪问题的教皇本笃十四世,就对中国和日本的漆器、瓷器十分迷恋,是第一个系统展示他拥有的东亚瓷器的教皇。与此同时,在意大利威尼斯,剧作家卡洛·戈齐根据波斯地区有关东方世界的传说集《一千零一日》里的一个故事,于1762年前后着手编写《图兰朵》。几经后人续写和改编,这部作品以三幕歌剧的形式于1926年在意大利米兰著名的斯卡拉大剧院首次登上舞台。这个故事以中国元朝为背景,讲述了一个冷血的中国公主图兰朵和一个对她一见钟情的流亡中国的鞑靼王子卡拉富之间的故事。而戈齐之所以选中这个中国背景的故事,恐怕与当时中国风在欧洲的流行有着莫大的关系。

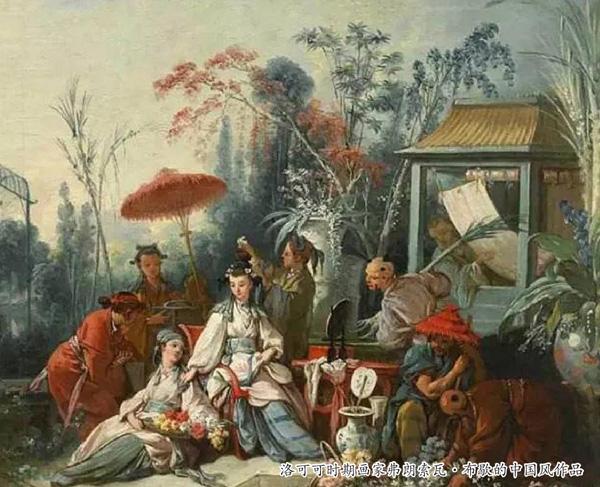

从上面故事中,我们不难窥视当时中国风风靡欧洲社会之一斑。当此大潮,中国风更迅速地融进了欧洲同期的绘画艺术之中,很多有关中国风的画作将所谓的“中国”或者“东方”的异域风情热情奔放地表达出来。法国18世纪著名的洛可可风格画家弗朗索瓦·布歇,就在四五十年代创作了一批以中国风为题材的画作,画面上中国人物、服装、建筑、自然景观和生活场景的呈现,体现了当时欧洲风靡一时的对中国的想象,而其画中的中国年轻女子的体态与神态,尤与他笔下的法国女子相类。

中国风在世界艺术史上占有重要一席,从欧美到亚洲,很多艺术史学者以及大大小小的博物馆都对这一历史现象十分重视。实际上,中国风是一种在欧洲的海外市场开始大面积拓向印度和中国地区的背景下,混合了商业机遇和审美艺术在内的表现。也正是因为这种国际经济和文化的交流,在中国风兴盛于欧洲之际,清朝也掀起了一股不大不小的西洋风,虽然它主要局限于北京皇家艺术。在中国,这种西洋风是通过著名的耶稣会传教士带来的,而恰恰也正是这些耶稣会士有关中国的各种记载,在从北京发回欧洲并扩散开来之后,连同从广州贩回欧洲的茶叶和瓷器一起,为欧洲的中国想象提供了源源不断的依据和动力。

在当时的环球经济和文化的交流背景中,中国风很快沿着欧洲殖民者的足迹到了北美洲,特别是新英格兰地区,而且进入这一地区的最早的一批中国风的代表性物品是漆器。到了18世纪中期,仅在波士顿就有超过12名从事漆器工作的著名工匠,可以想见当时漆器的流行程度,也能够窥见中国风的影响力。虽然就实际成品而言,这些北美制造还远不能与来自中国的商品相媲美,但逐渐形成了一种本土风格,并为大众所接受,开始越来越多地走入普通家庭。

直至今日,中国风仍旧是美国

日常消费文化中的一部分。很多美国家庭都在墙上或玻璃橱柜内专门摆放着青花瓷碟和茶杯等等,这就是一种新英格兰时期风靡当地的中国风的遗产,而很多当代移民美国的中国人跟着模仿,就未免流于形式而已,并无多少需要自身去体味的异国风情的文化在里面。个人家庭之外,在美国诸多的历史博物馆中也可以见到中国风占据的重要地位。例如,世界化工巨头杜邦集团杜邦家族的继承人亨利·杜邦在1951年将其家族的主要住所改造成了温特瑟博物馆,这所博物馆和专门性艺术博物馆不同,展示的是一个美国上层家族在日常生活中对中国风的喜好,更展示了亨利·杜邦本人对中国和整个东方文物的痴迷。如今,这所博物馆展示有杜邦家族搜罗的无数中国瓷器和家具,其中一间很大的宴会房间全部以清代中国人物壁画装点,美轮美奂,营造了一种非常浓郁的异域风情。

(摘自文汇出版社《中美相遇:大国外交与晚清兴衰(1784—1911)》 )