近40 年辽河保护区湿地生态环境演变过程及驱动因子分析

孙湘儒,陈佳勃,王艳杰

(辽宁石油化工大学环境与安全工程学院,辽宁 抚顺 113001)

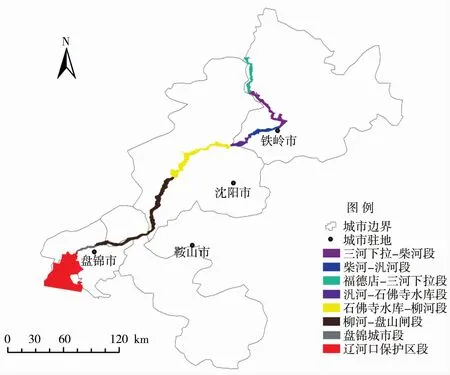

辽河是中国七大江河之一,为了巩固“十一五”期间辽河流域水污染治理取得的突破性进展,实现可持续发展的长远目标,辽宁省于2010 年成立了国内第一个以流域综合管理为目标的行政机构保护区管理局,并于当年划定了辽河保护区[1-2]。 辽河保护区(图1)跨越寒温带、温带和暖温带[3],始于东西辽河交汇处的铁岭福德店,终于盘锦入海口,涉及铁岭、沈阳、鞍山和盘锦4 市,保护区河长538 km,流域面积为1 869.2 km2[4]。

图1 辽河保护区地理位置

湿地是发育于水陆过渡带的独特生态系统[5-6],具有削减上游污染负荷、水源涵养、调洪蓄洪、气候调节、固碳、生物多样性维持等多重作用,为许多野生生物提供食物和栖息场所[1,6-8]。 依据成因将中国湿地生态系统分为自然湿地和人工湿地两大类型;按地貌特征将自然湿地分为沼泽湿地、湖泊湿地、河流湿地和近海与海岸湿地四类;依据主要功能用途将人工湿地分为水库、运河、淡海水养殖场、农用池塘、灌溉用沟渠、稻田、季节性洪泛农业用地、城市人工景观水面与娱乐水面和盐田等12 个类型(图2)[9]。 辽河保护区湿地从沿海到内陆、从平原到山区都有分布,主要分布在辽河沿岸与河口区域[10]; 辽河保护区湿地类型丰富,主要包括湖泊湿地、河流湿地、沼泽湿地、河口湿地、海岸滩涂、浅海水域、水库、池塘、稻田等[3]。 本文讨论的湿地不包括稻田。

图2 湿地分类[9]

2010 年以来,辽河保护区陆续开展了自然封育、退耕还湿工作,综合实施支流河口、牛轭湖、坑塘、闸坝回水段等湿地建设,构建保护区河流湿地网络,当前已基本形成不同规模、错落有致、结构功能多样的保护区河流湿地生态系统网络,湿地恢复已取得明显效果[10-14]。 然而,辽河保护现状与《水污染防治行动计划》提出的水质考核目标要求尚有一定差距[4],辽河保护区一些湿地出现了污染负荷削减能力有待提高、部分生态功能弱化或丧失等生态环境问题[2,15-16]。 因此,本文综述了辽河保护区近40 年湿地生态环境演变过程,分析了湿地演变的自然和人为驱动因子,并以此为依据提出湿地保护措施与未来研究展望,以期为今后开展辽河保护区湿地生态功能提升工作提供科技支撑。

1 辽河保护区湿地生态环境演变过程

1.1面积变化

面积变化是湿地生态环境演变最明显的一个特征[17]。 1986—2000 年,辽河中下游大面积的农田开发和水利设施建设使土地覆被发生显著变化,辽河干流河道内河槽以外大部分河滩地被开垦种植了农作物,约有128.81 km2的各类湿地被开发成耕地,其中水田为86.65 km2,加上油田占用和水产养殖等原因,湿地面积缩小[3,18-20]。 2007 年遥感解译结果显示,辽河保护区湿地总面积为879.04 km2,占保护区总面积的47.03%,主要的湿地资源包括芦苇湿地、河流湿地、潮间带、坑塘湿地、翅碱蓬湿地、滩地和沼泽湿地,分别占保护区总面积的18.33%、10.27%、11.87%、3.48%、0.51%、2.56% 和0.01%[21]。 2018 年湿地总面积(含水面面积)为1 169 km2,占辽河保护区面积比为62.5%[22]。2010 年以来对辽河干流河道两侧河滩地实施退耕还河、退养还滩、自然封育治理、建设生态廊道工程,在辽河两岸分别建设500 m 宽的封育带,形成440 km2的生态廊道,在沿海地区恢复自然滩涂约20 km2[21-23];同时还完成了辽河干流11 座生态抗旱临时蓄水橡胶坝工程[22],并通过恢复与建设河口湿地、牛轭湖湿地、坑塘湿地和回水段湿地等构建辽河保护区湿地网络,以上工程极大地促进了人工湿地面积的增加,进而带动区域内自然湿地的恢复[1,10,16,21,24-25]。

1.2 水文变化

湿地水文条件是湿地类型和湿地过程的建立与维持的最重要的决定因子,是湿地生态系统区别于陆生生态系统和深水生态系统的独特物理化学属性,对湿地生物系统起着决定性的选择作用[11,26-27]。 1956—2018 年辽河径流量总体上呈现出减少趋势[28-29],年降水量也表现出周期性变化特征,且与径流量变化有较强的一致性[29-30]。 辽河流域径流量年内分配极不均匀,6—9 月多年平均径流量占全年的72.0%,7—8 月多年平均径流量占全年的50.5%,l—2 月枯水期径流量仅占全年的1.7%[19,29],降水的时空分布决定了径流在年内、年际及地域上的明显变异[19],进一步导致湿地水文剧烈变化。 据统计,1951—2011 年辽河铁岭站年最大洪峰流量呈下降趋势,与20 世纪80 年代前相比,2001—2011 年辽河年最大洪峰流量下降50% ~65%[31]。 辽河径流量变化与辽河流域内土地覆被类型变化有一定关系,新世纪以来,各地积极响应退耕还林还草政策,辽河流域部分地区林草地面积逐年增加,下垫面对降雨滞留能力有所增加,面对极端降雨,特别是对于洪水的滞蓄作用增强[32]。 此外,从20 世纪50 年代起,辽河流域共兴建大中小型水库973 座,其中大型水库17 座,控制流域面积占全流域面积的28%,总库容165 ×108m3,中型水库76 座,总库容24 ×108m3,并且已建成长达1.8 ×104km的堤坝[18,27,33-34],辽河保护区内大量建设的用于上下游水量调度的堤坝和水库,是引起湿地水文变化的重要因素[18,26-27,35]。

1.3 水质变化

湿地水质是湿地生态系统中重要的组成部分,是其形成、持续演替、消亡与再生的关键[36]。 辽河部分汇入河流污染物浓度较高,经过湿地净化作用,在湿地中部及出口处浓度明显降低,生长季湿地内污染物浓度较低,流域湿地对污染物有明显的去除作用,能有效阻控支流污染物向干流迁移,不同河段湿地对污染物的去除效果有所差异[12]。 通过对2006—2019 年辽河保护区福德店等8 个国控断面的水质数据进行分析,结果显示,2006—2008 年辽河保护区干流水体COD和氨氮较高,各断面数值波动范围较大,均超过V类水质标准,最高值为2006年的三合屯断面;2011—2015 年,水体COD持续降低,尤其是2013 年各断面数值相近且均未超过Ⅲ类水质标准,氨氮浓度快速降至2 mg/L以下,并一直维持平稳降低趋势;2016—2019 年,各断面COD和氨氮略有波动,呈微弱上升趋势,2018 年略有波动,稍高于2010 年后其他年份的COD和氨氮浓度;辽河保护区主要污染物COD与氨氮浓度从上游至下游均呈现先升高后降低再升高的变化趋势[4]。

1.4 土壤变化

湿地土壤是湿地化学物质转化的介质和湿地植物营养物质的储存库[20]。 辽河保护区主要土壤类型为草甸土、潮土和沼泽土[4]。 1986—2000 年辽河三角洲湿地大面积半自然湿地(苇田)向人工湿地(稻田)转化,自然湿地(主要是滩涂景观)向半自然及人工湿地转化[3,20,37]。 大量研究显示随着退化程度的增加,土壤含水量降低[38-40],土壤有机碳库显著减少[6,39,41-42], 更多的土壤碳释放到大气中[41-44],速效磷减少,速效钾增加,湿地土壤有机质和全氮呈逐渐减少趋势[6,44-45],与赤碱蓬湿地和芦苇湿地土壤相比,水稻田土壤在每层容重值均为最大,并随着深度的增加而逐渐增大[45]。 湿地土壤退化原因除了受水质和植被的影响外,还易受到石油开发、化石燃料不完全燃烧和三废排放等产生的多环芳烃等污染物质的影响[46-47];人类活动改变了湿地土壤氮矿化过程,例如由径流携带的大量营养物质进入湿地生态系统导致的盐水入侵对芦苇和翅碱蓬湿地的氮矿化有促进作用,而对裸滩湿地氮矿化有抑制作用[48];在受到不同程度人类干扰的河口湿地,影响土壤C/N、C/P和N/P比的因子随干扰程度的变化而改变,土壤C/N比表现出随着干扰程度和土壤深度的变化相对较小,C/P和N/P比的变异性相对较大[49]。

1.5 动植物变化

2000—2018 年辽河保护区植被覆盖度总体呈略微增加趋势,有78.81% 的区域植被覆盖度基本不变;13.65% 的区域(84.67 km2)植被覆盖度呈降低趋势,主要分布在中游河段河流潮间带;7.54%的区域(55.52 km2)呈增加趋势,主要分布在辽河入海口岸边带和上游河段[50]。

历史上辽河干流流域内动植物种类丰富,有记载的植物种类为41 科230 种,代表性的建群种有芦苇、菖蒲、小叶章等;辽河干流流域内最多共发现脊椎动物434 种,隶属36 目94 科;鸟类有16 目56 科340 种;哺乳动物有6 目11 科24 种;爬行动物有3目5 科21 种[23]。 2000—2010 年,除了双台河口自然保护区以外的辽河保护区平原地区植物资源稀少且种类单一,原有的乡土植被已基本破坏殆尽,主要是杨、柳树等外来的速生品种和杂草,不适宜大部分鸟类等动物的繁衍生息,鱼类资源急剧减少,仅剩耐污染的种类[23]。 2016—2017 年共监测到植物234种,昆虫350 种、鱼类34 种、两栖动物2 种、爬行动物3 种、鸟类不少于85 种、哺乳动物9 种[4,51]。 与2010 年前相比,宏观植被群落结构及多样性明显改善,二年生和多年生植物种类明显增加,大面积的野艾蒿群落、小叶章群落等多年生植物群落在群落中逐步占据主导地位,迁徙鸟类的种群数量明显增多,对栖息地环境要求较高的国家一级保护鸟类白头鹤、东方白鹳、遗鸥和国家二级保护鸟类白尾鹞、纵纹腹小鸮、岩鹭和短耳鸮等在保护区内多处出现[23,52-53],水体中食物链也更加完善,辽河入海口的斑海豹种群在逐步扩大,河刀鱼已开始洄游,银鱼、沙塘鳢繁殖数量显著增加[10,16]。

2 驱动因子分析

2.1 自然驱动因子

自然驱动因子常常在较大的时空尺度上作用于景观,在大的环境背景上控制着湿地景观变化;自然驱动因子主要包括气候、水文、地质、土壤、植被等[54]。 湿地的变化与气象因子中的温度、降水、日照时长等因素密切相关[55-57]。 辽河流域气候变暖明显,气候倾向率为0.32 ℃/10a,增温幅度远高于全球和中国的同期增温幅度[29,58]。 温度的缓慢增加有利于湿地植被生长,同时也会使湿地水体的潜在蒸发量迅速上升并可能产生巨大的补水差额,只有相当充沛的水资源补给才能满足生态用水的基本要求。 因此,气温上升会进一步拉大蒸发和降水之间的差值并导致水系统的脆弱性增加,影响湿地面积[33,56]。 降水量减少严重影响辽河干流对辽河保护区湿地水系统的补给能力,加剧干旱程度[30,58]。缺水直接改变湿地的物理、化学性质,进而对湿地生态系统中初级生产力、有机物质的积累、营养循环、物种组成和丰度产生决定性影响,最终导致湿地退化[20,59]。 在气候变化背景下自然湿地由于缺水而转变为旱地、水田、裸地等,面积逐渐减少[60]。 因此,气温升高和降水量减少是导致辽河保护区生态环境演变过程的主要自然驱动因子[18,37,50,58]。

2.2 人为驱动因子

人为驱动因子是在较短的时间尺度上影响湿地生态环境的动态变化[58],人为驱动因子主要包括农业开发、城镇化、油气开发和水利工程修建等[62]。20 世纪80 年代以来,辽河保护区自然湿地及其周围包括毁苇种稻和滨海滩涂开发虾蟹田等大规模农业开发加剧湿地的围垦程度,水稻田、虾蟹田和库塘等人工湿地为人工定向管理,导致生物多样性降低和生态系统抗干扰能力下降[20,61];辽河保护区内大量建设了用于上下游水量调度的堤坝和水库,大量水利工程的建成与投入运行在为建立完善防洪体系、工农业生产稳定供水和当地居民提供饮用水等方面发挥重要作用[33-34];然而,由于辽河流域农业发达、城镇化率高导致工农业发展用水量巨大,水资源利用率较高[18],生态用水严重不足(生态用水占比低于4%),生态基流保障困难,栖息地水胁迫是构成湿地退化的主因之一[10,34,37,62];石油开发为主的工业开发活动和交通、城镇居民点等城镇化建设造成了湿地景观破碎现象,破坏了湿地的原有生境,加剧湿地生态系统的脆弱性,是造成湿地生态系统退化和苇田减产的主要驱动因子[20,46-47,58,60,63];此外,辽河保护区部分地区受到外来入侵植物的严重威胁[64],2014—2016 在辽河保护区调查共发现入侵植物21 种,分属8 科,18 属;整体来看,入侵物种数呈现增长趋势,本地物种恢复速度放缓[65],外来种入侵抑制和排斥其他物种的生长,可大幅度加快物种灭绝速率,是造成生物多样性、稳定性和生态系统功能失衡的重要原因[51,66-67]。 因此,大规模农业开发、水利工程修建、油气开发、城镇化和外来物种入侵等人为驱动因子在辽河保护区湿地近40 年生态环境演变过程中起主导作用[18,58,60,68]。

3 辽河保护区湿地保护措施

近年来辽河保护区湿地生态环境演变积极向好,但湿地生态环境质量和生物物种数与历史上最好水平相比尚有不小差距。 根据近40 年辽河保护区湿地生态环境演变过程及驱动因子分析,当前可重点从以下几方面开展辽河保护区湿地保护工作。

a)生产生活节约用水,科学保障生态需水。 提倡辽河全流域生产和生活节约用水[16],科学编制各行业用水定额,以其为主要依据核定取水量并严格执行[69];科学计算并保障各类型湿地生态环境需水量[70],特别是严格保障丹顶鹤、黑嘴鸥等国家珍稀野生生物生命周期各阶段的水质、水域与水位需求。

b)强化城乡污染治理,确保污水达标排放。 严格执行国家产业政策,大力发展循环经济,实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用;加快农村生活垃圾收集、转运、处理设施建设,防止垃圾直接入河或在水体岸边随意堆放;加快城镇污水处理厂及配套管网建设,加快实施农村水环境治理,实施城乡生产与生活污水达标排放[71]。

c)多层次构建水生植被,全面削减干流污染负荷。 实施水陆交错带水生植物优配、多样群落构建与稳定化、高藻敞水区水生植被重建、多样性稳定维持与生态调控技术,实现水陆交错带及敞水区水生植被多层次重建,有效提高辽河保护区水陆交错带和敞水区植被覆盖度[72],全面削减辽河干流污染负荷。

d)物化与生态防治并重,稳定控制外来入侵物种。 适时采取人工拔除和化学防治的方法有效控制三裂叶豚草等外来入侵物种在辽河保护区的蔓延趋势;根据群落演替的自身规律,用植物替代等生态防治方法增加环境胁迫,稳定控制外来入侵物种的危害[64,73]。

e)综合利用湿地植物,提高湿地净污效率。 应用适时轮作、斑块等刈割方式收获芦苇等湿地植物[74],将湿地植物桔杆加工成植物有机肥、饲料添加剂、生物质能源燃料、造纸和生态修复材料等产品,实现有供有求的湿地优势植物资源化利用的良性循环[8],在实现群落健康维持目标的基础上提高湿地净污效率[74]。

f)提高湿地生境质量,加强生物多样性保护。开展辽河保护区湿地核心生境区域破碎化因子人工拆除或废弃,灵活运用塑造浅滩、缓坡、生境岛等地形改造措施修复因农业开垦、水产养殖和城镇化等人类活动影响造成的生境破坏,恢复湿地原有基质与水文地貌结构,加强湿地生物多样性保护[60,75]。

4 结语与展望

湿地生态环境演变过程及其驱动因子相关研究对下一步辽河保护区大型流域湿地保护与恢复有重要的支撑和现实意义。 当前相关研究主要集中在辽河保护区,这其中又以辽河口保护区段居多,而从更大的流域尺度上开展的相关研究还较少。 未来对辽河保护区湿地保护与恢复研究可重点关注以下方面:一是开展基于流域尺度的寒冷地区大型湿地发育机制研究,阐明流域特有的气候环境特征与北方寒冷地区湿地形成、演化及其生态功能的关系;二是大力开展高产优质节水抗旱稻的选育[76]和节水灌溉水稻栽培技术方面的相关研究[77],探索有效解决农业用水挤占湿地生态用水问题;三是开展基于大型流域湿地生态功能提升的辽河保护区湿地生态需水保障、生境条件改良、植物种类配置与群落构建和生态修复长效运行管理等技术集成方面的相关研究。