明代穆姓述略

□姚诗聪

一、穆姓概说

穆姓作为中国人的常见姓氏,在2013年的中国姓氏排行榜即中国四百大姓中位列第188位,主要分布在贵州、山东、河北、河南四省。当今穆姓人口大约占全国人口的0.048%,总人口大约有64万。

“穆”作为汉语常用字,最初见于商代甲骨文,甲骨文中穆字像一株向左弯曲、饱满成熟籽落形,具有向日葵的风采。而金文的穆字,在甲骨文字形左下增添了三撇,更加形象地表示植物成熟后簌簌下落的景象。“穆”为禾名,本义指成熟的庄稼,也有人认为“穆”字是借花朵的华美来表示和美、美好之义,引申为和谐、恭敬、肃穆、高兴、深渊、安静、清澈等义,在古代往往作为谥号用字。古代贵族死后依照生前事迹,评定一个称号,叫谥法。谥法始于西周中期,周文王、周武王至周懿王,王号皆自称,周孝王后才有谥法。帝王之谥,由礼官议上;臣下之谥,由朝廷赐予。穆姓族人自然是以先王的谥号作为本族之名,以示对祖先的恭敬,分族以续血统。

穆姓的起源主要有两大支:子姓和姬姓。第一支源自子姓,西周初,周成王封商纣王之兄、微子启于宋,故地在今河南商丘,是为宋公,以奉商祀。历经十四代为宋宣公,死后传位于其弟和,是为宋穆公,在位九年,遗诏传位给宣公之子夷,命自己的儿子离开宋国去郑国。死后谥穆,其子孙以谥为氏。子姓穆氏历史大约为2700年。第二支出自姬姓,周武王灭商,封其弟周公旦于鲁,始封于河南鲁山,史称西鲁,后改封于山东曲阜,史称东鲁。周公任职于京城,使其子伯禽代其往鲁地,史称鲁侯或鲁公。历经三十一代为鲁穆公,其后代以谥为氏。这支姬姓穆氏的历史大约有2400年。另外,周宣王封其弟姬友于南郑,在今陕西华县东,史称郑桓公。东周初东迁新郑,历经十一代为郑穆公,其后以谥为氏。这支姬姓穆氏的历史大约有2600年。穆姓同中国的其他姓氏一样,不断与其他民族交流,互有基因的流动。外族加入穆姓群体的主要事件有:汉晋时期西域穆氏,出自昭武九国之穆国。南北朝北魏时,孝文帝改丘穆陵氏为穆氏,这支穆氏势大族旺,成为河南郡望族,是组成当今穆姓的重要成员。唐宋时期,犹太人后裔有穆姓。明清时期,蒙古人姓木斯臣氏、篾儿乞德氏、奥矣毛都氏所改汉姓均有穆姓。清代满洲八旗姓乌雅氏、穆尔察氏、穆佳氏、穆延氏、穆察氏、乌肃氏、库雅拉氏、穆鲁氏后均改为穆氏,成为东北地区的穆姓。

穆姓郡望为河南郡,重要堂号为逊让。“逊让”堂号典出春秋时期宋穆公。西周初,周成王封商纣王之兄、微子启于宋,公爵国。历经十四代为宋宣公,死后传位于其弟和,是为宋穆公,在位九年,遗诏传位给宣公之子夷,命自己的儿子离开宋国去郑国。死后谥穆,其子孙以谥为氏,并以“逊让”为堂号。穆姓的重要楹联有三副:五王世袭,四子成名。家继球琅,文传琬琰。外书六事,内署四知。

穆氏家训以唐代穆宁的《家令》最为后人称颂。穆宁是平定安史之乱的功臣,两《唐书》有传,史称“宁好学,善教子,家道以严称”。他要求后代“君子之事亲,养志为大。吾志直道而已,苟枉而道,三牲五鼎非吾养也”。先是,韩休家训子侄至严。唐贞元间,言家法者,尚韩、穆二门云。其家训要求家人为人正直,值得深思。穆宁有四子,皆能恪守父训,遵守伦理道德,施行道义,为官甚有政绩,后世称“近代士大夫言家法者,以穆氏为高”。目前国内外图书馆和其他单位正式公布收藏的穆姓族谱仅有5部。

《中国人名大辞典》收入穆姓历代名人有34名,占总名人数的0.075%,并列排在姓氏名人数的第193位。穆姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0.04%,并列排第218位。穆姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.09%,并列排第150位。穆姓的著名美术家占中国历代美术家总数的0.04%,并列排第225位。穆姓名人率为156%,置于通俗意义上人口排名在100名之后的“小姓”之中不算多么突出,但若置于人口排名在100名之前的“大姓”之中,其名人率之高,足以跻身人口排名在100名之前的“大姓”的名人率排名的前十名之列。

穆姓历史上的重要人物有:南北朝北魏太尉、宜都公穆崇,尚书令、司空穆亮,骠骑大将军穆绍;唐代名臣穆宁,画家穆修己;北宋古文运动先驱、散文家穆修;明代理学家、继承传播王阳明心学最早的山东学者穆孔晖,文学家、史学家穆文熙,医学家穆世锡;现代企业家穆藕初,诗人、翻译家穆木天,小说家、新感觉派代表人物穆时英。

二、明代穆姓概说

穆姓在历史上的大多数时期都未能跻身通俗意义上的“大姓”即人口排名在100名之前的姓氏行列,只能算是典型的“小姓”,可见穆姓在历史上的大多数时期的中国姓氏人口排名中都位列在140位之后,无疑是标准的“小姓”。穆姓在明代的中国姓氏排行榜中甚至跌落至已知各种穆姓在中国姓氏排行榜中排名位数的最低值,排在230位之后,明代穆姓大约有26000人,人口相对于宋代不增反而巨减。主要分布在山东、河北、陕西、江苏。山东在宋代之后仍为穆姓第一大省,约占全国穆姓人口的50%。虽然人口数量相较于宋代巨减,姓氏排名更是仅为已知的最低值,但是明代确实是穆姓发展史上产出文化名人最多的历史时期,更是穆姓文化成就最大、也最全面的历史时期。明代穆姓产生了穆孔晖、穆文熙、穆世锡等文化名人、杰出人才,在理学、文学、医学等方面都取得了不俗的成就,在科举方面的成绩更是空前绝后,总计产出进士11名,为其历代科举表现之最,这些都是不争的历史事实,由此足见明代穆姓的名人率和人才质量无疑是其古代发展史上的最高峰之所在,颇具学术意义和研究价值。下文便从理学、文学、医学、科举四大方面对于明代穆姓所取得的成就进行述评。

三、明代穆姓理学成就述评

穆孔晖的政治理念深受儒家思想的影响,以絜矩之道作为自己政治理念的主体,将仁政思想作为君主主要的施政方略,以齐家治国为目标,强调君主要注重自己的德行修养,不以个人好恶为选人、做事之标准,要“亲贤远佞”。需要注意的是,穆孔晖并非只是对于儒家政治理念墨守成规,而是与时代的发展相适应,充分肯定钱财的重要性。不仅如此,穆孔晖更是进一步提出了应当如何理财,这也是对于程朱理学“存天理,去人欲”观念的理论冲击。

穆孔晖接受过程朱理学和阳明心学的双重影响,他的学术思想倾向基本上是“援佛入儒”。他的学术思想主要是对儒家传统心性论和性命论进行了思考,强调道德修养在学术中的作用。同时,穆孔晖以“明训诂”的方式来弥补程朱理学在《大学》研究中的理论不足,并吸收佛、道文化用以阐释儒家问题,既拓展了思路,也体现出北方王门初期学者的思想特征。

穆孔晖的学术思想对于北方心学学术发展的影响在于打破了程朱理学的封闭,使阳明心学得以北传,并引领了北方王学的发展,形成了北方王门初期学者的理论特点,更推动了儒、释、道三教思想的融合。

穆孔晖的教育贡献在于引导当时学者对《大学》的重新认识,并为聊城地区学校教育的兴盛提供了条件。穆孔晖品德高尚,他极力倡导的慎独、向善、孝悌、絜矩之道等观念并没有因为他的过世而消失,聊城地区在其影响下出现了一大批文学名士。穆孔晖等王门学者推进王学在北方地区的长期传播,使北方文人学子开始脱离程朱理学的思想束缚,并影响了聊城地区社会风气的转变。

穆孔晖的思想同时具有极大的现实意义,首先,从个人修养上讲,“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”。个人修养的培养不是一蹴而就的,需要日积月累。穆孔晖极为注重个人修养,从正心、修身、养性方面进行了解读,并教之以慎独、诚、敬等培养方法。其次,从治学态度上讲,学术研究要有正确的治学态度。穆孔晖对《大学》的研究多是经过严密的考证、训诂,不迷信古人,敢于怀疑古人,不以朱熹之是为是,发表自己的见解,并引《易》、佛经、实例作为论据。穆孔晖援佛入儒,引据道家经典与儒家思想相互融合,并敢于打破程朱理学思想的禁锢。穆孔晖的援佛入儒虽然被后世学者批评,但不可否认的是,穆孔晖的思想打破了程朱理学在北方的牢笼。再有,从实践角度讲。一是穆孔晖先学程朱理学,后从王学,继而援佛入儒,这都可以说是一种理论创新,适应了明代中后期社会经济发展的新趋势。最后,穆孔晖注重人才选拔,要量才而用,要有絜矩之道,这对我国“十四五”规划的推动很有借鉴意义。最后,穆孔晖认为义利之间并不冲突,钱财是保证国家正常运行的基本,只需以公心对待即可,这一思想一反传统程朱理学的义利之辨,正确反映了客观现实的需求。于国于家若只谈义却不谈利,那么何谈维持群众生活、政府运转。义利之辨虽然长久存在,但在日常生活中,无论是政府还是个人,都不能片面地只是追求其中之一。

四、明代穆姓文学、史学成就述评

穆文熙(1528-1591),明代文学家、史学家,大名府东明(今山东东明)人。穆文熙在明代正史中并未被专门列传,事迹仅散见于零星的文献记载。穆文熙天资颖悟,喜好读书,无所不览。他的一生既是勤于政务的数十年,也是勤于创作编撰的数十年,故著作甚丰,有《逍遥园集》二十卷,《明诗七言律》十二卷,《七雄策纂》八卷,《阅古随笔续》二卷,《左传国语国策评苑》六十一卷,《四史鸿裁》四十卷等著作。

《四史鸿裁·史记》是穆文熙从合刻本《四史鸿裁》中抽取《史记》相关部分点校整理后的史抄著作。穆氏爱好《史记》,此书是作者节抄选录《史记》的精华部分并各加评语编撰而成的。这些评语既有个人的批语圈点,又有他人的评论辑录,从中我们不仅可以窥探许多名家对于《史记》的微观评论,更多的是,可以从这些渗透着穆氏真知灼见的评语中探析穆氏研究《史记》的心得与成就。

《四史鸿裁》中的“四史”,指的是穆文熙对《左传》、《国语》、《战国策》、《史记》四本史书节抄评点后编辑而成的十二卷《左传》、八卷《国语》、八卷《战国策》、十二卷《史记》四种的总称。最初四种书目每编成一种即加以刻印。至万历十七年( 1599) ,由朱朝聘将四种书合刻为一,总其名曰《四史鸿裁》。

《史记鸿裁》的内容主要分为两种,一是穆文熙对于《史记》文本的节抄选录,一是对其所摘录内容的评点分析。从具体的版本形式来看,《史记鸿裁》与晚明时期流行的杂剧戏文、全相平话相似,分为上下两栏。下栏是作者摘取的《史记》原文,作者自行为之,分篇断章,并用简要的一句话囊括该段所讲之人之事作为此段小题目,每卷所摘篇数不一,题目亦无定数。上栏为穆文熙对摘选文本的评语,具体也可分为两类,穆文熙的个人见解即“穆文熙曰”和其他学者评《史》之言如“凌约言曰”。史文、评论上下对应。可使读者在研读“全史之精”的同时,了解穆氏及所征引学者对此段、此句、此事、此人的看法。有对所载史事人物的见解也有对《史记》记事缺漏的增补,还有对《史记》文义、段义、字义的简注。除穆文熙个人的见解之外,也征引了中国历代名家对于《史记》中某一事件、某一人物、某一字句的微观评论,总计约170 条,短则五六字,长则百余字,在上栏中以“杨慎曰”、“余有丁曰”等标记出来。

总而言之,穆文熙《史记鸿裁》可谓内容丰富,涉及广泛,对读者理解太史公文本之义,欣赏《史记》文法之妙,辩证史实、分析句读、品评人物等方面都具有一定的参考价值。虽然有的考证和见解未必严谨而准确,有的评论也显得琐屑而繁杂,但它确实保存了分属不同思想流派的评点者的思想精华,又掺入了穆文熙本人的真知灼见,作为穆文熙研读《史记》的点滴心得,具有较高的文献价值,值得《史记》研究者进一步关注与发掘。

五、明代穆姓医学成就述评

明代名医穆世锡编辑的《食物辑要》为现存海内孤本。该书八卷, 主要记载四百三十种食物的性能、作用、主治、用法等,采撷历代医家有关食物本草的精辟论述和珍贵资料,引文达四十余处, 其中不少为亡佚食物本草著作的内容。

穆世锡 ,号云谷, 明代太仓人氏。《善本医籍经眼录》谓其“以医著娄东, 能从医理述食物之性,著《食物辑要》 ,颇为有用”。其子穆士清,号天谷,亦参与此书的编写。

《食物辑要》于万历四十二年 (1614)撰就, 同年由著者付梓刊行。全书依次分为水、谷、菜、兽、禽、果、鱼、味八大类。卷一载水类四十二种,卷二载谷类三十七种, 卷三载菜类六十五种, 卷四载兽类四十八种,卷五载禽类六十四种,卷六载果类五十五种, 卷七载鱼类四十八种,卷八载味类四十一种,共计四百三十种。其中卷八后半部分为饮食须知、同食相忌、孕妇忌食、服药忌食、月令摄养等五方面内容。每种食物下列性能、作用、主治、用法等项, 阐述详实,内容丰富。

穆氏从事食物本草研究多年,充分认识到“食治则身治”的重要意义,认为食治之法是上工治未病之一术。故广求古今医著中所载各类食物,采摭其切要者,删削其重杂者,并增补其确有实据者,共辑得四百余种以为却病延年之一助。是书稿易数次,历时八年,可谓用心良苦。

《食物辑要》最突出的特点有二:一是内容简明扼要,所谓“易则易知,简则易从”,有利于掌握应用。二是博采历代医家有关食物本草的精辟论述,引文达四十余处,尤以宋代以前的医籍文献居多。其中不少今已亡佚,赖此书得以存见一斑。由此可见,穆世锡《食物辑要》不仅保存了不少古代珍贵的文献内容,就其本身而论,也是一部辑而得当、弥足珍贵的海内孤本文献。

六、明代穆姓科举成就述评

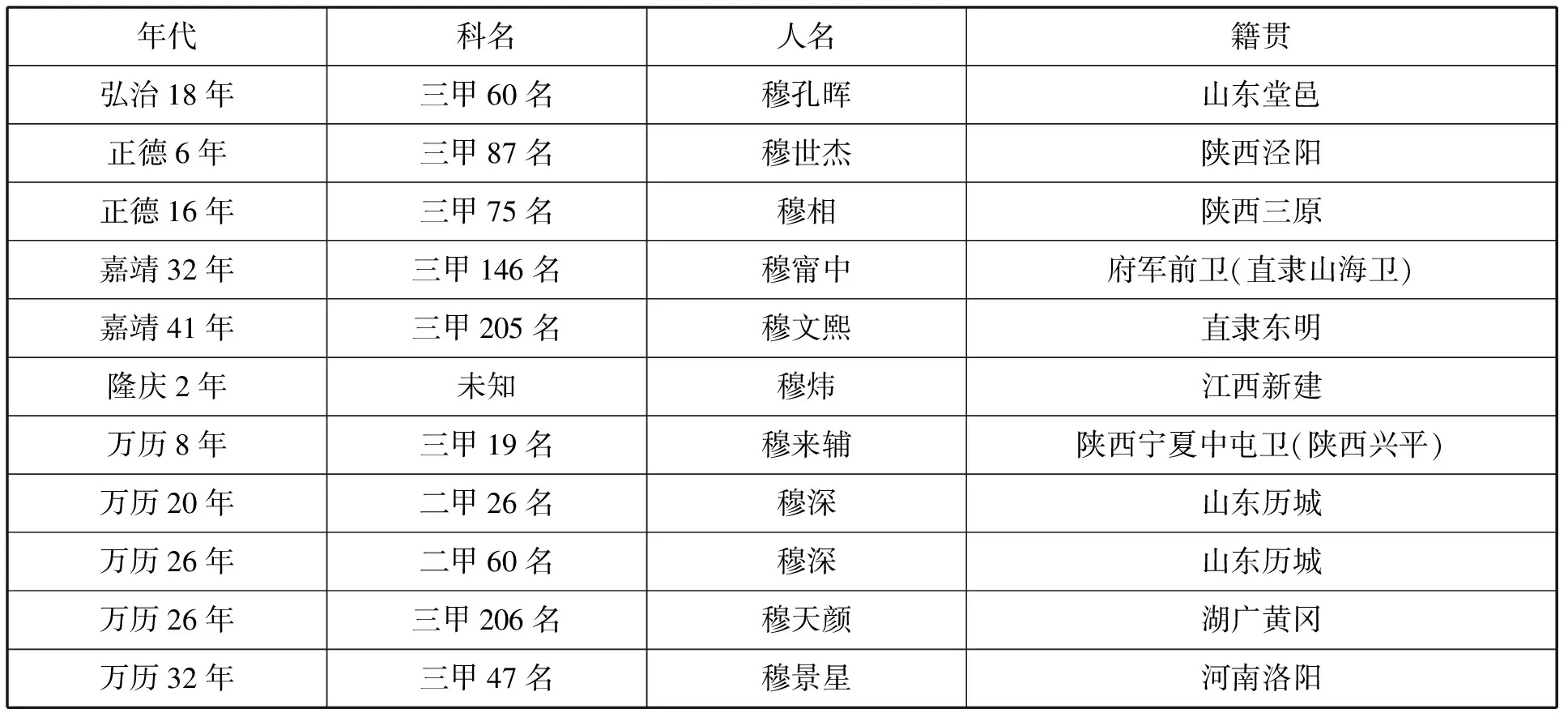

明代穆姓在科举方面的成绩可谓空前绝后,总计产出进士11名,为其历代科举表现之最。据《明清进士题名碑录索引》整理明代穆姓进士名单如下:

年代科名人名籍贯弘治18年三甲60名穆孔晖山东堂邑正德6年三甲87名穆世杰陕西泾阳正德16年三甲75名穆相陕西三原嘉靖32年三甲146名穆甯中府军前卫(直隶山海卫)嘉靖41年三甲205名穆文熙直隶东明隆庆2年未知穆炜江西新建万历8年三甲19名穆来辅陕西宁夏中屯卫(陕西兴平)万历20年二甲26名穆深山东历城万历26年二甲60名穆深山东历城万历26年三甲206名穆天颜湖广黄冈万历32年三甲47名穆景星河南洛阳

由上表可知,从明代穆姓所产出的11名进士的地域分布来看,籍贯在北方的有9名,在南方的仅有2名,足见明代穆姓是典型的北方姓氏。其中籍贯属于山东的进士最多,共有4名,与山东作为明代穆姓分布的第一大省不谋而合,其次籍贯属于陕西的进士最多,共有3名,籍贯属于河北、河南、江西、湖北的进士都为1名,与明代穆姓的分布区排名出入较大。从明代穆姓产出的11名进士的时间分布来看,皆分布于明代中晚期的弘治至万历五朝,在这五朝历代皆有分布,未曾间断,其中万历时期产出的进士最多,多达5名,隆庆时期产出的进士最少,仅有1名,这与各时期的年代长短存在着一定的因果关系。从明代穆姓产出的11名进士的科名名次来看,除去1名名次未知之外,其余10名穆姓进士的科名名次皆为二甲、三甲,没有一甲前三名,而在二甲、三甲中又有8名都是三甲,可见明代穆姓11名进士的科名成绩只能说一般。从明代穆姓产出的11名进士所属家族来看,籍贯完全一致者,仅有万历20年的穆深和万历26年的穆深一致,但由于这两名穆姓进士连人名都完全一致,且进士年份相近,令人不禁怀疑可能是属于同一人重复收入的情况,需要进一步的考证,这也就意味着明代穆姓的11名进士中并不存在进士家族。

明代穆姓产出进士11名,对于其自身科举史而言属于空前绝后的成绩,为其历代科举表现之最。但若是置于诸姓氏的明代进士产出情况中进行考察,只能属于最末流的水平。但明代穆姓的进士率无疑奇高。就以笔者的姚姓举例,明代姚姓人口大约有55万人,约占全国人口的0.59%,为明代第33位的大姓。也就是说,明代姚姓人口约是穆姓人口的21倍之多,而明代姚姓产出进士总计134名,是明代穆姓产出的11名进士数的12倍,足见明代穆姓进士率之高,排在230位之后,亦更见其之难能可贵,实属不易,可谓是姓氏学领域不小的奇迹。