基于集中指数和泰尔指数的贵州省中医类卫生资源配置公平性研究

周明华,冷志兵,谭 红

(1.泸州市人民医院,四川 泸州 646000;2.遵义医科大学第三附属医院/遵义市第一人民医院,贵州 遵义 563003;3.西南医科大学口腔颌面修复重建与再生实验室/西南医科大学附属口腔医院,四川 泸州 646000)

随着贵州省中医药发展的政策、机制和体制进一步完善,中医药人才队伍素质、服务水平和服务能力得到了不断提升,但仍存在中医药事业服务体系不健全、区域间发展不均衡等问题。贵州省少数民族较多,人民群众的就医需求多样,如何保证全省人民群众就医的可及性和公平性,卫生资源配置的公平性显得尤为重要[1,2]。因此,本文运用集中指数(Concentration Index)和泰尔指数(Theil Index)对贵州省中医类卫生资源配置的公平性进行分析,为促进中医类卫生健康事业发展提供科学的依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

贵州省中医类卫生资源〔医院数、医院床位数、执业(助理)医师和中药师(士)〕来源于2015-2019年《贵州卫生健康统计年鉴》,地区生产总值、常住人口和地理面积来源于2015-2019年《贵州统计年鉴》。

1.2 研究方法

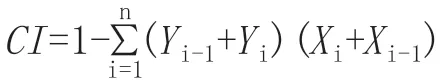

集中指数(CI)是世界银行推荐的测评不同经济发展水平地区间卫生服务是否公平的重要指标。取值范围为-1~1,绝对值越大则不公平程度越大。集中指数为负值,表示卫生资源倾向于经济水平较低的地区;集中指数为正值,则倾向于经济水平较高的地区[2]。公式为:

其中n表示地区数,X0=0,Y0=0,Xi表示各地区按人均GDP从低到高排序的人口累计百分比,Yi表示卫生资源评价指标的累计百分比。

泰尔指数(Theil Index)衡量卫生资源公平性具有较好的分解性,可以区分地区内和地区间的差异及各部分差异对总差异的贡献程度,其值越小,公平性越好[3]。公式为:

其中n表示地区数,Pi为第i个地区人口数占总人口的比例,Yi为第i个地区卫生资源占总卫生资源的比例。

根据行政区划和聚类分析,按照人均地区生产总值从高到低排序,将贵州省划分为三类地区,第一类地区为贵阳市、六盘水市和遵义市,第二类地区为黔西南州、黔南州和安顺市,第三类地区为铜仁市、黔东南州和毕节市,运用泰尔指数对三类地区按人口和地理分布的公平性进行分析。

2 结果

2.1 中医类卫生资源基本情况

2014-2018年,贵州省中医类卫生资源呈逐渐增长趋势。2018年底,贵州省中医类医院126家,医院床位数25,431张,中医类别执业(助理)医师12,088人,中药师(士)1984人,年均增长率分别为6.04%、9.74%、28.79%和19.42%,见表1。

表1 贵州省中医类卫生资源基本情况

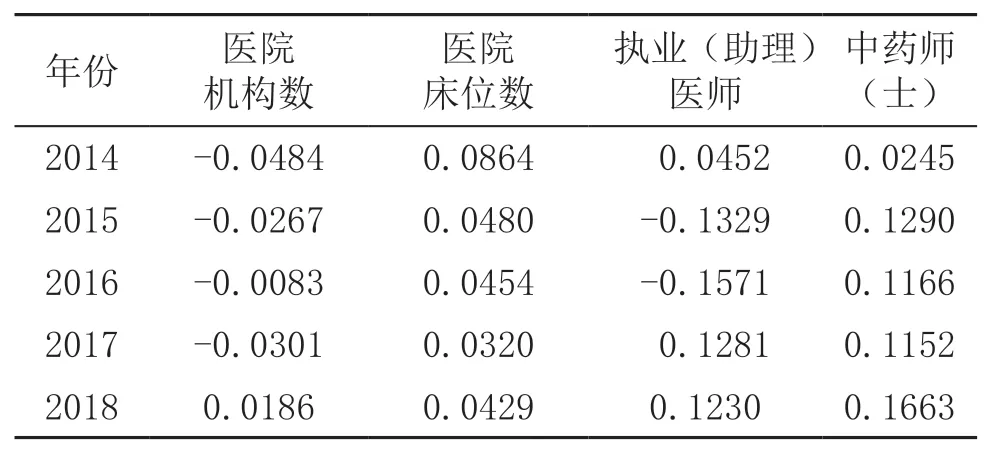

2.2 卫生资源集中指数

2014-2018年,贵州省中医类卫生资源集中指数为-0.1571~0.1663,总体公平性较好。医院机构数和执业(助理)医师由负数转为正数,提示其卫生资源由倾向经济水平较低地区转为倾向经济水平较高地区;医院床位数和中药师(士)一直为正数,提示这两项资源一直倾向于经济水平较高地区,见表2。

表2 贵州省中医类卫生资源集中指数

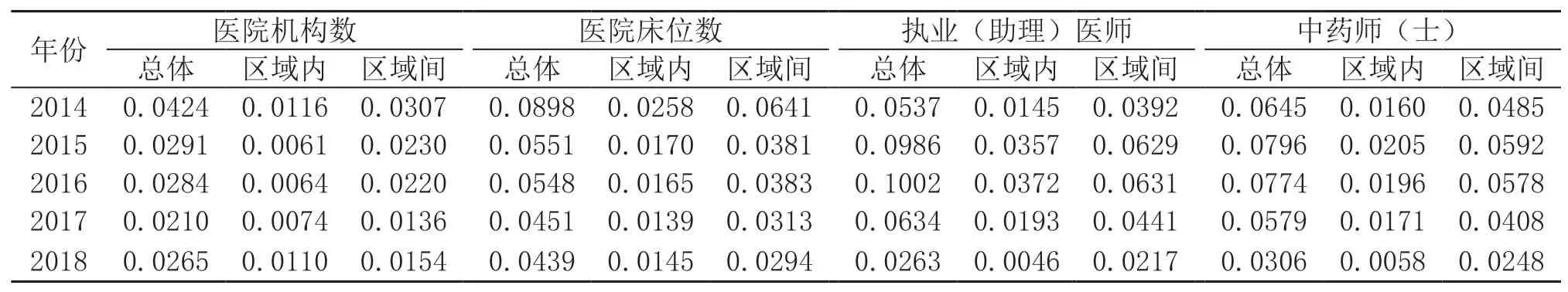

2.3 按人口分布泰尔指数

2014-2018年,贵州省中医类卫生资源按人口分布的泰尔指数为0.0210~0.1002,总体公平性较好;各项资源的总体泰尔指数总体呈下降趋势,提示公平性向着好的方向发展。按人口分布的泰尔指数区域间的值大于区域内的值,这提示不公平性主要来自于区域间,见表3。

表3 贵州省中医类卫生资源按人口分布泰尔指数

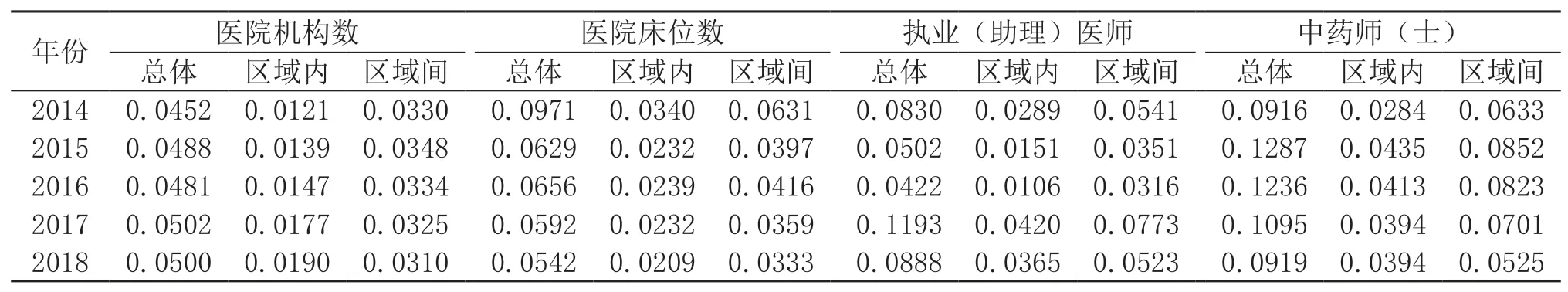

2.4 按地理分布的泰尔指数

2014-2018年,贵州省中医类卫生资源按地理分布的泰尔指数为0.0422~0.1287,总体公平性较好。医院机构数、执业(助理)医师、中药师(士)的泰尔指数在波动中有所上升,公平性趋势较差。按地理分布的泰尔指数区域间的值大于区域内的值,提示不公平性主要来自于区域间。和按人口分布的泰尔指数相比,除执业(助理)医师2016年的泰尔指数较小外,其余按地理分布的泰尔指数均大于按人口分布的泰尔指数,提示按地理分布的公平性较差,见表4。

表4 贵州省中医类卫生资源按地理分布泰尔指数

3 讨论

3.1 卫生资源倾向于经济水平较高的地区,需加强区域卫生规划制定

2014-2018年,贵州省中医类卫生资源的集中指数为-0.1571~0.1663,按人口分布的泰尔指数为0.0210~0.1002,按地理分布的泰尔指数为0.0422~0.1287,提示卫生资源配置的公平性总体较好。医院床位数和中药师(士)的集中指数为正数,提示其配置倾向于经济水平较高地区;医院机构数和执业(助理)医师的集中指数分别于2018年和2017年发生了逆转,由原本倾向于经济水平较低地区转变为了倾向于经济水平较高地区,提示贵州省中医类卫生资源总体呈现出倾向于经济水平较高地区的趋势。贵州省拥有较好的中医药资源优势,大部分百姓对中医药认可度高,且价格低廉易得[4],医院机构数等资源在经济水平较低的地区拥有较好的市场基础。随着鼓励社会办医政策的实施,经济发达的贵阳市社会办中医医院数量迅速增加,原本执业限制较强的执业(助理)医师流动性增强,经济发展差异因素引发的医疗资源集聚产生了明显的“马太效应”[5],卫生资源流向经济水平较高地区。同时,选择更加自由的情况下,居民更愿意选择医疗技术较强、服务水平较高的医院,导致资源逆转为流向经济水平较高地区。因此,一方面要加强中医类卫生资源配置的区域性规划制定,重点考虑区域经济水平差异对居民医疗服务需求的影响[6],适度倾斜于偏远和落后地区的中医药服务能力建设;另一方面要因地制宜地积极发展地区经济,提升地区生产总值,为卫生费用的投入打好坚实的经济基础。

3.2 按人口分布的公平性优于按地理分布的公平性,需综合考虑配置因素

按地理分布和按人口分布的泰尔指数相比,除执业(助理)医师2016年的泰尔指数较小外,其余按地理分布的泰尔指数均大于按人口分布的泰尔指数,提示按人口分布的公平性比按地理分布的公平性更好,这和崔婷婷[7]、戴国琳[8]等人的研究结论一致,这与长期卫生资源规划配置以每千人口卫生资源数为标准有关。按人口因素配置而忽略了地理因素,导致贵州省黔东南州、黔南州等地理面积大、人口少的地区卫生资源缺乏、卫生服务半径过大、卫生服务可及性较差。特别是新医改以来,定点医疗机构和异地就医政策的不断完善,在市场的调节下部分患者更偏向于到中医药服务水平高的地区就医[9],加剧了中医类卫生资源地理上的不公平性。中医类卫生资源的合理配置对人民群众享有便捷、优质的中医药服务具有重要的作用,因此要综合考虑卫生资源配置的人口和地理因素,着重关注中医药卫生资源相对于地理分布的公平性程度[10],重点加强偏远和落后地区居民卫生服务利用的可及性。

3.3 不公平性主要来自于区域间,需加大落后地区的卫生投入

贵州省中医类卫生资源无论是按人口分布还是按地理分布的泰尔指数,区域间的值均大于区域内的值,说明卫生资源的不公平性主要来自于区域间。按人均地区生产总值排序的三类地区中,不同地区的经济发展水平有较大的差异,导致各地区间医疗资源配置不均衡的局面[11]。因此,各地区除了在积极发展经济水平、提升经济实力外,为不断缩小地区间卫生资源的差异性,一方面是行政部门应加大对资源缺乏地区医疗卫生财政的投入,推动这些地区在医院机构数和床位数等硬件资源上的建设,同时要加强地区对中医药人才的引进和培养力度,做好中医药人才的岗位设置和激励措施以留住人才;另一方面要加强现有中医药卫生资源的整合,统筹经济发达和不发达地区,促进中医药卫生资源下沉,通过定点帮扶、对口支援、定向培养等方式,推动中医药卫生资源的合理流动,不断提高资源缺乏地区的中医药服务能力和水平。