基于结构变动度的脑梗死按病种付费患者住院费用分析

罗 梦,汤质如,颜理伦,汪时东,李绍华

(安徽医科大学卫生管理学院,安徽 合肥 230032)

单病种付费是对某一种单纯性疾病(无并发症、相对独立)的患者从入院到出院接受医疗服务全过程,其支付按照有关部门认可标准打包进行付费[1]。单病种付费操作比较简单,既避免了医疗单位滥用医疗服务项目,防止小病大治,又保证了医疗服务质量,在实际应用中有一定优势[2,3]。2014年,安徽省试点按病种付费,2015年加快推进了以按病种付费为主的新农合支付方式改革,不断提高按病种付费执行率。当前,分析按病种付费患者住院费用结构对进一步完善医院内部管理,提高管理效率,控制住院费用不合理增长,提高参保人群健康水平具有重大意义。

结构变动度是通过对某事物各组成成分的结构变动值、结构变动度、结构变动贡献率等指标进行计算,分析不同时期某事物结构变动情况,了解各成分对其结构变动影响的大小,反映事物结构变化的总体特征,适用于分析住院医疗费用的支出结构变动情况。本研究主要分析安徽省某县级医院按病种付费脑梗死患者住院费用结构,找出影响住院费用结构变动的类别及变动原因,以期进一步优化费用结构,为满足患者就医需求提供相关建议。

1 资料与方法

1.1 数据来源

数据来源于安徽省某县级医院2016-2019年住院患者信息系统,经异常数据病例剔除后,选取按病种付费脑梗死患者2016-2019年住院总费用、住院总人次、医保支付费用、平均住院时长、药品费次均费用、护理费次均费用、检查费次均费用、治疗费次均费用、手术麻醉费次均费用、床位费次均费用、化验费次均费用、其他次均费用等数据。

1.2 研究方法

结构变动度分析法能够全面反映医疗费用内部结构的构成变化,反映医疗费用结构变化的总体特征。该研究方法主要从结构变动值(VSV)、结构变动度(DSV)和结构变动贡献率(CSV)等3项指标进行分析[4]。

VSV为各费用明细构成比的期末值与期初值之差,反映各明细费用构成比变动的程度和方向,大于0时为正向变动,表示该明细费用项目构成比增加,反之为负向变动,表示构成比在减少(见式1)[4]。

i表示明细费用构成比项目序列号,0为期初,1为期末。Xi0表示期初第i项明细费用占总次均医疗费用构成比(%),Xi1表示期末第i项明细次均费用占总次均医疗费用构成比(%)。

DSV为结构变动值(VSV)绝对值的综合,DSV的值在0~100%波动,波动值越大,说明期内结构波动程度越大(见式2)[4]。

CSV为各明细费用项目VSV的绝对值在DSV中所占的比重,反映各明细费用的构成比对总体费用结构变动程度的影响的大小(见式3)[4]。

2 结果

2.1 医院按病种付费运行基本情况

由图1可见,医院住院总人次及住院总费用变化呈现相同趋势,均在2017年和2018年出现较大幅度增长,在2019年变化幅度较小,可见样本医院自2018年按病种付费发展进入稳定期。同时,本院住院次均费用及医院承担金额住院次均费用也呈现类似的变化趋势,住院次均费用在2016年呈现较高水平,约为6337.32元。2017年后医院调整相关政策,患者次均费用降低且医院实现盈利,且这种状态较为稳定地持续到2019年。

图1 医院按病种付费运行基本情况

2.2 脑梗死患者次均住院费用构成及结构情况

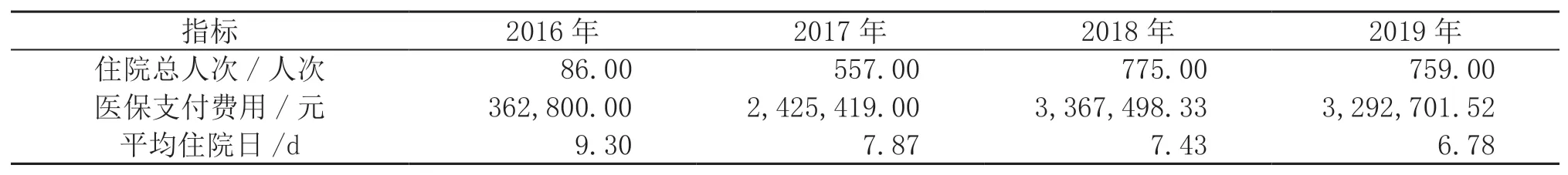

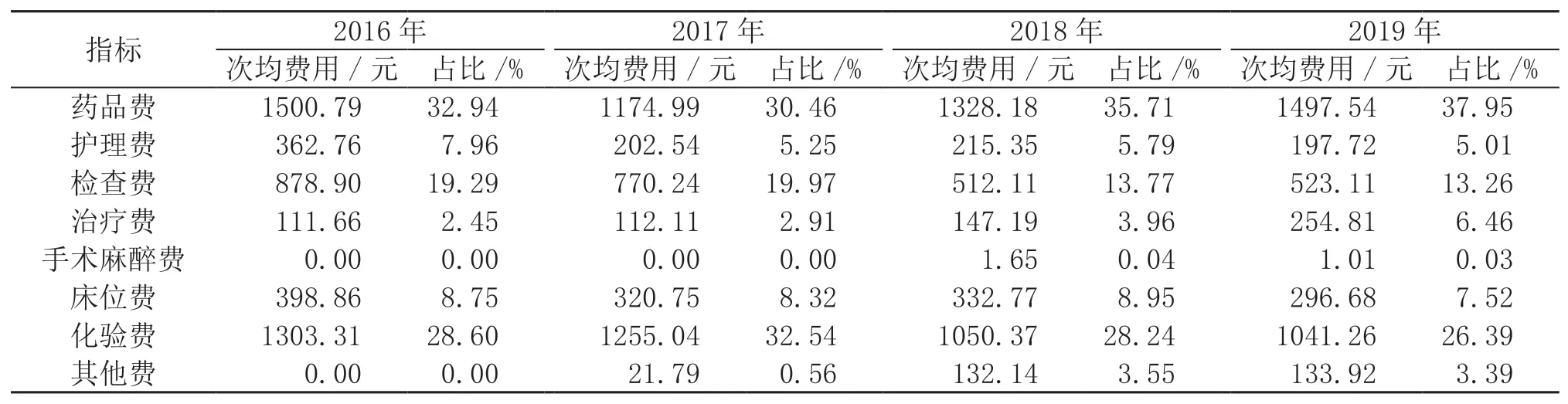

由表1可以看出,脑梗死患者医疗费用结算使用按病种付费的住院总人次大致呈现逐年上升的趋势,平均住院日由9.30d下降到6.78d。该医院脑梗死患者医疗服务采用“临床路径+按病种付费”的方式,分析次均住院费用明细构成比可知,脑梗死患者药品费及化验费占比最高,见表2。

表1 脑梗死患者住院情况

表2 脑梗死患者次均住院费用基本情况

2.3 脑梗死患者次均住院费用结构变动情况

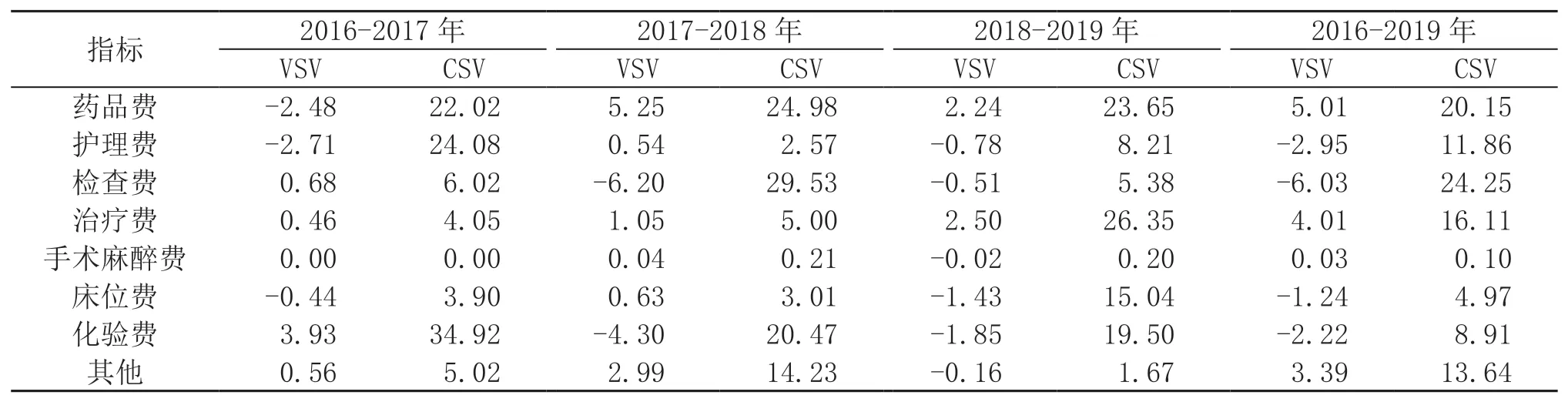

脑梗死患者2016-2019年住院明细费用结构有较大变动的是药品费、护理费、检查费、治疗费及化验费。2016-2017年药品费约下降2.48%,但2017-2019年构成比持续上升,分别上升5.25%、2.24%;护理费在2016-2017年构成比降低2.71%,检查费在2017-2018年出现较大幅度降低(6.20%);治疗费构成比逐年上升,分别为0.46%、1.05%、2.50%;化验费构成比在2016-2017年上升3.94%后又于2018年、2019年分别下降4.30%、1.85%,见表3。

脑梗死患者住院费用结构变动贡献率(CSV)值越大则说明影响力越大。按病种付费的脑梗死患者住院明细费用中药品费及化验费在2016-2019年的各阶段里对脑梗死患者住院费用都有较大影响,检查费、护理费及治疗费在2016-2019年不同阶段影响较大,同时2016-2019年药品费、检查费及治疗费累计贡献率达到60.51%。2018-2019年各费用结构变动度较小,按病种付费结算方式在样本医院费用结构调整作用上处于稳定期,化验费构成比在2016-2017年上升3.93%后,2017-2019年持续下降,在2016-2019年结构变动度为-2.22%,累计贡献率为8.91%,2016-2019年构成比变动产生的影响相对较低;护理费仅在2016-2017年变动较大,结构变动贡献率约24.08%;化验费变动在2016-2019年均产生较大影响;治疗费结构变动贡献率逐年增加,在2018-2019年达到26.35%,影响较大,见表3。

表3 脑梗死患者住院明细费用结构变动度及贡献率 单位:%

3 讨论

3.1 样本医院按病种付费支付方式总体运行平稳

样本医院坐落于安徽省南部城市,始建于1949年,是一家集医疗、教学、科研和预防为一体的公立三级县级综合医院。自2016年样本医院按病种付费方式落地实施以来,相关政策主要经历过3次影响较大的变动。2016年开始实施按病种付费方式,并在2016年底将外科手术与普通临床病种分开实施按病种付费结算;2017年主要调整医生绩效考核方式,严格管理要求;2018年进一步细化医生绩效考核方式,奖惩归至医生个人。同时样本医院根据2017年新农合中心相关政策规定,要求医院按病种付费方式实际执行的病例数与按病种付费方式总病例数的比例,以科室为单位,内科执行率≥95%,外科执行率≥90%,这可能是造成样本医院2016-2017年按病种付费方式结算总人次及总费用增幅较大的原因之一;2018-2019年按病种付费政策调整幅度减小,样本医院在此期间结算总人次及总费用增幅较小,2019年基本与2018年相持平。

样本医院2016-2019年的住院总人次及住院总费用总体呈现逐步上升的趋势,2016-2018年住院结算总人次及总费用增长幅度较大,但2018-2019年的结算总人次及总费用增幅较小。2016-2017年按病种付费方式结算的住院次均费用逐年降低,同时医院承担金额住院次均费用下降,即医院盈利额度逐年增加;住院次均费用及医院承担金额住院次均费用在2018-2019年变化幅度较小,根据医院政策实施情况,在2016年初步实行按病种付费方式时控费效果相对不明显,2017年开始细化实行按病种付费方式奖惩办法,同时调整管理要求,但医生绩效考核标准依旧按照科室计算,2018年统计到医生个人,控费效果进一步得到加强,故样本医院按病种付费方式在2016-2018年住院次均费用及医院承担金额住院次均费用上有较大的变化,同时在2018-2019年变化幅度较小,说明按病种付费方式运行情况较为稳定。

3.2 脑梗死疾病控费效果明显,费用结构仍有优化空间

由上述分析可知,脑梗死患者平均住院日出现明显下降,平均住院日由9.30d下降到6.78d,化验费及检查费构成比在2016-2017年出现一定程度上升,在2017-2019年连续下降,2016-2019年化验费累计结构变动度VSV=-2.22%,CSV=8.91%,检查费累计结构变动度VSV=-6.03%,CSV=24.25%,总体呈现下降趋势,检查费占比对脑梗死患者住院费用变化产生较大影响。

脑梗死患者2016-2017年药品费占比约下降2.48%,但2017-2019年占比持续上升,分别上升5.25%、2.24%。2016年底安徽省出台医疗服务价格改革实施方案,同时国家要求继续降低药占比,力争到2017年底医疗费用占比增长低于10%,公立医院药占比降低到30%左右,实行药品零加成,此举措可能是样本医院2017年药品次均费用由1500.79元下降到1174.99元,药品占比下降2.48%的原因之一。但2017-2019年药占比持续上升,说明脑梗死患者药品费用仍处于较高水平,且出现上升趋势。一方面可能是由于疾病谱的转变,另一方面可能因为脑梗死疾病临床路径尚不成熟,医疗技术水平尚未达到较高水平,主要依靠药物治疗疾病。根据数据分析发现,治疗费2016-2019年累计结构变动度VSV=4.0%,CSV=16.11%,呈现上升趋势,说明按病种付费逐步凸显出医务人员劳务价值,2019年治疗费构成比达到6.46%,但占比仍旧较低,说明需进一步完善相关制度。

3.3 临床路径建设滞后对按病种付费政策落实效果产生影响

样本医院自2016年实施按病种付费方式以来,参与病种科室全部按要求采用临床路径提供医疗服务,脑梗死疾病病情复杂,并发症较多,且脑梗死优质成熟的临床路径目前尚未建立,因此适用范围局限。针对单一病种的治疗,医院及市级范围没有明确规定临床路径内容,而按病种付费标准的设定只考虑到费用问题,对于医院来说管理程度较为复杂,临床路径实施基础条件尚不成熟,可能影响对按病种付费方式的效果评价。

结合我国医疗费用管理模式的现状,尚存在管理体系不健全、制度不完善、医护水平有限、医疗信息化程度不高等问题,真正落实临床路径精细化管理仍存在困难。我国家医疗行业正处于深化改革的关键时期,各项政策制度落实进度不一,如在采取按病种付费方式时,患者及医保资金的运行得到保障,且政府对医院补偿机制尚未完善,在一定程度上会影响到医院发展。同时,就样本医院脑梗死疾病来说,治疗采取的临床路径不成熟,且在治疗过程中存在拒绝收治疑难杂症患者的情况,加之其并非医院重点建设学科,科室科研力量薄弱,定额标准低,于是为达到执行率目标,只能尽量缩减检查,使用药物治疗,导致药占比很高,一定程度上也影响到医院的经济效益。若长时间处于这样的状态,医务人员会对按病种付费方式有一定的不满,不利于医院管理,同时也会影响按病种付费方式落地实施的效果。

4 建议

4.1 推进临床路径本土化建设

临床路径的特点是缩短平均住院时间和合理的医疗费用。根据疾病特点设计最佳的医疗护理方案,根据病情合理安排住院时间和费用。建立成熟的临床路径的前提是要有规范的临床路径标准和科学、及时、有序、可操作的住院“流程图”,同时促进临床路径本土化建设,可以主要从顶层设计“本土化”、路径定义“本土化”、执行操作“本土化”、质控管理“本土化”、团队配合“本土化”5个方面细化推进临床路径本土化建设[5]。

4.2 建立医药价格动态调整机制,优化医疗费用结构

研究结果表明,2016-2019年样本医院脑梗死患者药占比较高,并呈上升趋势;外科疾病药占比较低,且构成比无明显变化。2016年3月国务院办公厅发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》,严格规范、多方位控制药品费用,优先采购国产产品。同时配合国家及安徽省医药政策文件,样本医院需要进一步实施药品动态管理,加强心血管系统、神经系统、消化系统和抗肿瘤药物、原子泵抑制剂、抗菌药物、辅助用药等重点药品监控,尽量使药占比降到30%左右,百元医疗收入中消耗的卫生材料费降到20元以下,采用螺旋降价方式,逐渐由收入转化为成本,提高医院议价积极性逐渐趋向于优质优价的国产仿制药,达到国家要求,深入推进按病种付费+临床路径。

另外,目前体现医务人员劳务价值的相关费用占比较低,虽然正在逐步建立以增加技术性劳务医疗服务收费为主的经济补偿机制,但项目定价仍较低。建议通过合理规划医疗服务价格,精确估算医疗成本,同时调整检查化验费用价格,逐步凸显医务人员劳务价值,动态监测价格,并制定收费标准,在控制医疗费用不合理增长、规范医疗行为的基础上注重对费用结构的调整,并非单纯的降低药占比、减少检查化验费用,实现病种付费可持续发展。医疗行业具有培养周期长、技术难度大、责任担当重的特点,因此医疗保障局等管理部门在基金统筹后应积极探索绩效分配政策,明确医保资金结余部分分配机制,同时医院应建立风险机制,制定奖惩制度,落实到医生个人,政府管理部门也可以建立补偿机制,鼓励医疗机构发展,实现良性循环[6]。

4.3 完善医院信息化建设,加强规范诊疗行为

医院信息科需要注重对病种名称、单病种定额、ICD-10疾病诊断码、手术方式等基础信息进行维护,更换系统时也应注重对原始信息的维护和保存,提高医院信息技术水平,做好病种信息管理。医疗质量管理部门要注重病案管理,行政管理部门定期抽查病案,对故意调整诊断的行为进行处罚,为按病种付费进一步发展奠定基础。其次,要对医务人员进行政策培训,增强医务人员对医院运行的参与感,提高责任意识;加强医院信息化建设,减轻医务人员操作负担。医院在实行管理操作过程中重点抓好大处方、大检查的监管,及时纠正不规范诊疗行为,优化费用结构。卫生管理部门要结合国家医改方向及地方医改政策,落实处方审核、抗生素使用及耗材管理制度,对医疗机构合理检查、治疗及用药等进行指导[7]。