指向探究能力发展 聚焦学教方式改进

——浙江省2019年初中《科学》质量监测报告

王耀村 杨封友 汪 晓

浙江省中小学教育质量综合评价2019 年初中《科学》监测主要测试学生“科学探究能力”的发展状况,并从提出科学问题、设计探究方案、获取和解释证据、科学解释现象、评价科学探究五个维度来开展测试。科学探究是科学的本质特征,科学教育中所说的科学探究是指学生们经历与科学家相似的探究过程,以获取知识、领悟科学的思想观念、学习和掌握方法而进行的各种活动[1]。它不仅可以使学生更加深刻地理解科学知识,更好地掌握科学方法,而且使学生得以亲身体会科学精神的实质,培养科学的情感、态度和价值观,从而更有效地提高科学素养。本文主要基于监测结果,聚焦学教方式改进,探讨存在问题、问题成因及教学建议,以期为科学教学提供参考,推进科学探究教学。

一、存在问题

全省八年级学生的科学探究能力的总体表现良好,成绩突出。监测表明,学生科学探究能力等级A、B、C、D 的人数比例分别为28.9%、30.4%、28.8%、12.0%,有88.1%的学生达到了《科学》课程标准的基本要求,表明浙江省初中《科学》课程教学改革推进了学生科学素养的发展,但同时也存在一些问题。

1. 群体探究能力存在差异

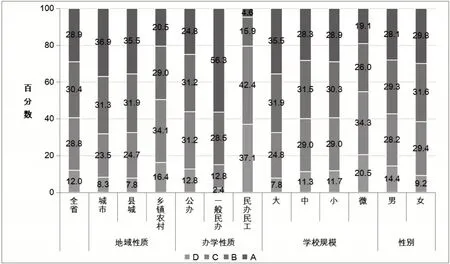

学生群体以地域性质、办学性质、学校规模、性别为标准进行分类,其中地域性质划分为城市、县城、乡镇农村,学校性质划分为公办、一般民办、民办民工,学校规模划分为大、中、小、微。全体及不同群体学生在科学探究能力各水平等级上的人数比例如图1。

图1 不同群体学生在科学学科各水平等级上的人数比例

从地域性质看,乡镇农村学生达到学业等级A的人数比例为20.5%,比城市学校低16.4 个百分点,而学业等级D 的人数比例为16.4%,比城市高8.1 个百分点。从办学性质看,一般民办学校学生达到学业等级A 的人数比例比公办学校高31.8 个百分点,比民办民工学校高出51.7 个百分点;而一般民办学校学生学业等级D 的人数比例比公办学校低10.4 个百分点、比民办民工学校(37.1%)低34.7 个百分点。从学校规模看,大学校学生达到学业等级A 的人数比例为35.5%,高出中、小学校约7 个百分点,高出微学校16.4 个百分点,而微学校学生学业等级D 的人数比例为20.5%,高出大学校12.7个百分点。从性别看,男生学业等级D 的人数比例为14.4%,高出女生5.2 个百分点,男生学业等级A、B 的人数比例均低于女生4个百分点。

结果表明,乡镇农村与城市和县城相比有一定的差距,民办民工、微学校成为全省科学教育事业的低洼,一般民办学校群体A 等级人数比例显著领先,男生群体比女生群体分化严重,不同群体学生科学探究能力存在差异。

2. 区域探究能力有待均衡

浙江省共11 个地级市、96 个区县,为了解不同区域学生的科学探究能力情况,从水平等级、标准均分两个角度进行统计,结果如下:

按市进行统计,学生达到学业等级A 的人数比例最高的市(35.2%)比最低的市(22.4%)高12.8个百分点,学生学业等级D 的人数比例最低的市(8.7%)比最高的市(18.2%)低9.5 个百分点,标准均分最高的市(517.8)比最低的市(478.2)高39.6 分。按区县进行统计,学生达到学业等级A 的人数比例最高的县区(47.0%)比最低县区(14.0%)高33 个百分点,学生学业等级D 的人数比例最低的县区(4.6%)比最高的县区(28.3%)低23.7个百分点,标准均分最高的县区与最低的县区相差近100分。

结果表明,不同市、不同区县学生科学探究能力发展不均衡,差异较大,存在个别市、区县学生在等级A、等级D、均分表现均处末位的现象。

3. 探究能力发展尚待协调

在科学探究能力的不同维度上,学生测试的平均得分率从高到低依次为“评价科学探究”维度(55.9%)、“提出科学问题”维度(52.4%)、“获取和解释证据”维度(46.0%)、“科学解释现象”维度(43.4%)、“设计探究方案”维度(40.39%),如图2所示。

图2 全体学生科学探究分维度的平均得分率

结果表明,学生科学探究能力各维度的发展不协调,极差达15.5%;其中“设计探究方案”“科学解释现象”维度尤需引起全省科学教师的重视。

二、问题成因

监测显示的问题,经师生问卷的统计比对及相关性分析发现,与以下现状有密切关系。

1. 科学实践活动开展情况差异大

科学探究依托于科学实践,从探究走向实践是人们对科学教育认识的发展。当下,在基础性课程中进行实验与探究,在拓展性课程中进行科技制作发明、项目化科学探究是大多数学生参与科学实践的主要路径,也是提升学生科学探究能力的关键载体。然而,社会经济快速发展,周期短、见效快的期望氛围也影响着师生的学教心态,在短时间内取得明显效益的行为或策略易被人们所关注。开展科学实践活动,物品准备繁琐,活动过程较长,能力提升不易快速显现,可谓费时、费力、见效慢。因此,虽然知道开展探究教学有意义,但也易被部分师生所忽视。

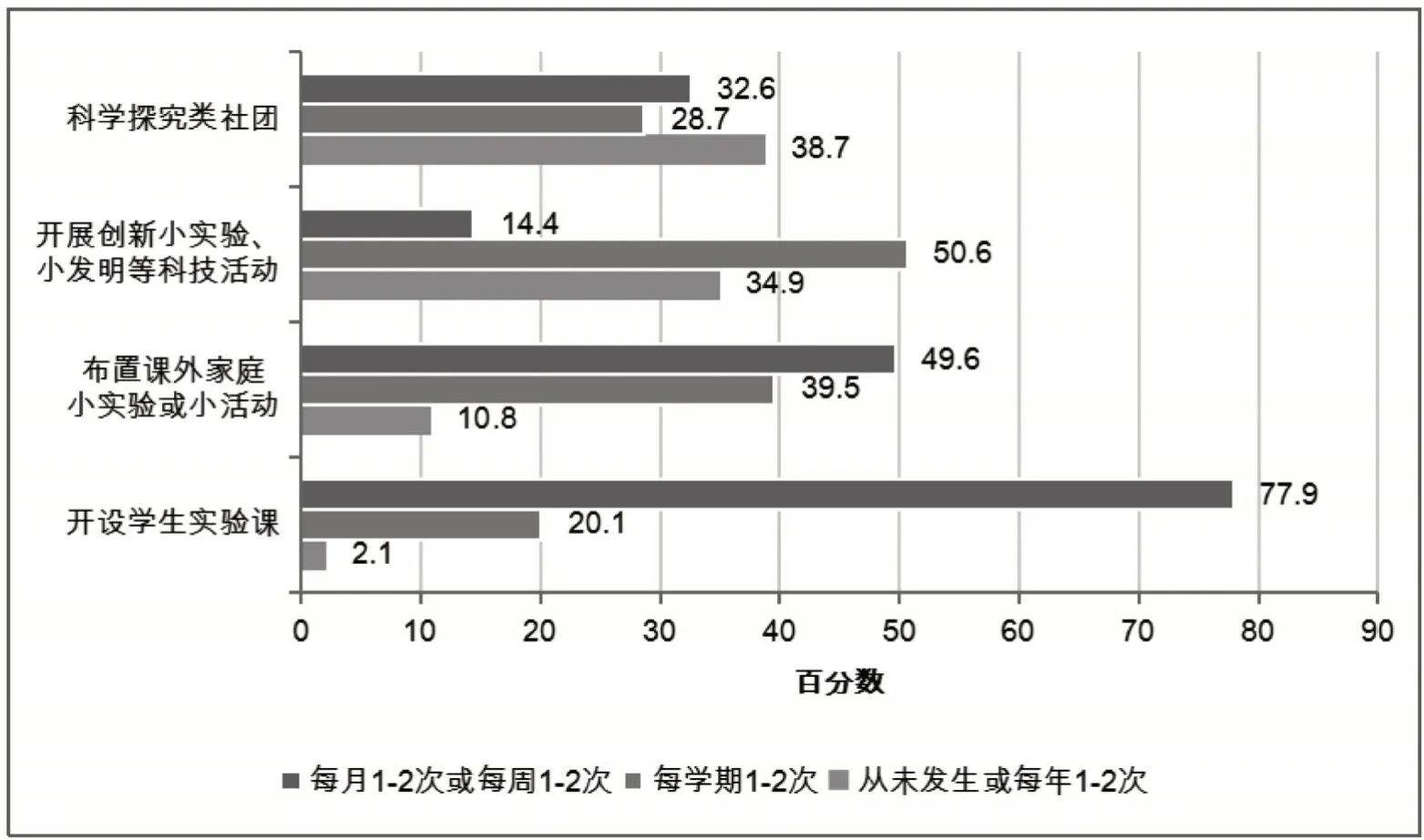

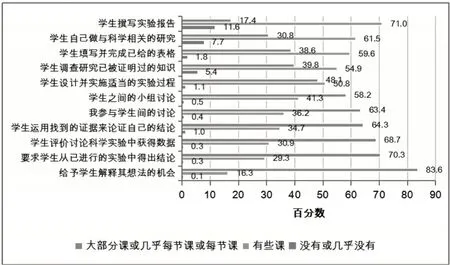

在教师问卷关于“下列活动在您校的发生频率”与学生问卷关于“在学校学习科学内容时,以下情况发生有多频繁?”的调查中,统计结果见图3、4。

由图3 可见,开设学生实验课、布置课外家庭小实验或小活动平均“每周或每月1-2 次”的人数比例最高,分别为77.9%、49.6%;开展创新小实验、小发明等科技活动“每学期1-2 次”的人数比例最高,为50.4%;科学探究类社团活动“从未发生或每年1-2次”的人数比例最高,为38.7%;若按地市统计,开设学生实验课“每周或每月1-2 次”的人数比例极差达25个百分点。

图3 实验探究活动不同发生频率的人数比例

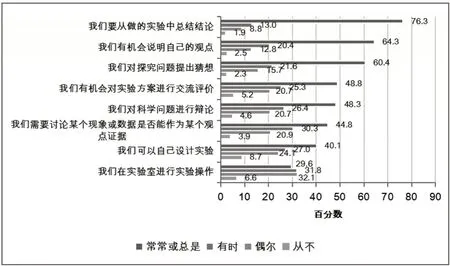

图4 可见,“常常或总是”的人数比例前两位的是“我们要从做的实验中总结结论”“我们有机会说明自己的观点”,分别为76.3%、64.3%;后两位是“我们可以自己设计实验”“我们在实验室进行实验操作”,分别为40.1%、29.6%,极差达46 个百分点。据此推测,学生进行实验操作、设计实验、证据辨析的经历尤为欠缺。

图4 全体学生科学探究各类活动经历的人数比例

上述师生问卷结果表明,“开设学生实验课”“布置课外家庭小实验或小活动”开展频次全省总体情况良好,但区域间存在不平衡,部分地市有待加强;“开展创新小实验小发明等科技活动”“科学探究类社团”等学生自主探究创新活动的频次有待进一步提高。从学习科学内容的过程和方法看,学生对科学探究各维度的经历差异大,科学教师重视学生观点的表达、证据维度的教学,但让学生自己设计实验、进行实验操作总体发生频率较低,且区域差异很大,此结果与学生在设计探究方案、获取和解释证据、科学解释现象等维度得分率偏低基本一致。

2. 探究教学层级多处于中级水平

科学探究已成为学生积极主动获取科学知识、认识和解决科学问题的重要实践活动,学生参与度高、自主性强的探究往往更能促进高水平学生科学探究能力的提升。

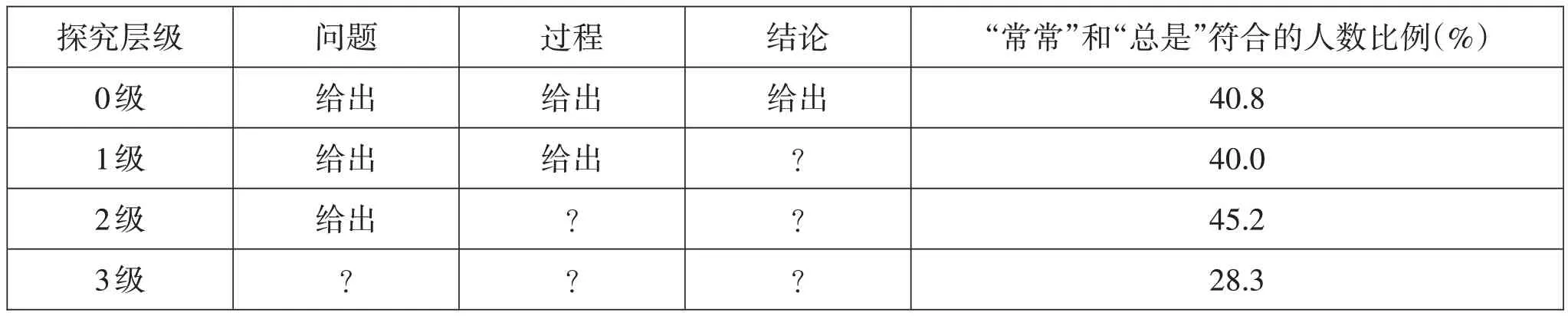

根据教师对探究问题、过程、结论的给出情况,将科学探究教学分为0、1、2、3 四个水平层级[2]。教师问卷显示,日常教学与各探究层级“常常”“总是”符合的人数比例见表1。

表1 不同探究层级常常和总是符合的教师人数比例

由表1 可见,“常常”和“总是”符合的教师人数比例“2 级”最多、“3 级”最少,表明当前探究教学大多处于中级水平,“3级”水平的探究教学尚待进一步探索实践。

选取地球与宇宙、生命科学、物质科学等领域典型实验,列出常见的组织实施方式让学生根据经历情况进行选择。调查问卷统计显示,在进行实验探究的科学学习活动时,学生典型实验的学习经历如图5。

图5 学生典型实验的学习经历

图5 可见,上述教材典型实验中,没有进行实验研究的人数比例范围为4.2%-21.5%,观看老师演示实验的人数比例范围为31.5%-48.1%,按书本方案进行实验的人数比例范围为27.5%-39.1%,学生自己设计并进行实验的人数比例范围为10.0%-23.7%。

结果表明,观看老师演示实验、按书本方案进行实验是开展教材实验的主要学习方式,学生自己设计方案并进行实验的人数比例有待提高;学生认为科学探究学习多处于“结论”未知的“1级”层次、较少处于“方案”“结论”未知的“2级”层次,比教师对教学探究层级的判断更低。

3.探究教学行为做到程度差异大

教学行为是指教学过程中,为达到一定的教学目的,教师和学生所采取的行为。在课堂教学设计中,教学行为的设计是非常重要的[3]。同理,指向探究的教学行为对学生科学探究能力的培养也是十分重要的。

列举探究指向的课堂教学行为,从做到程度与发生频率两方面进行教师问卷调查,人数比例依次见图6、7。

图6 探究教学行为不同程度的人数比例

图6 可见,教师认为很大程度上做到的人数比例在38.2%-67.3%,让学生充分发表自己观点的人数比例最高,为最好和最差学生分配具有针对性任务的人数比例最低,极差达29个百分点。

图7 可见,上述教学活动中,大部分课或几乎每节课或每节课“给予学生解释其想法的机会”的教师为83.6%,让“学生撰写实验报告”的教师为17.4%,极差达66个百分点。

图7 课堂出现探究行为不同频次的人数比例

结果表明,全省教师不同探究教学行为做到程度、课堂出现频次存在明显差异,且“为学生提供科学解释模型”“让学生对收集到的事实或数据能否作为证据展开讨论”“学生撰写实验报告”“学生设计并实施适当的实验过程”等探究教学行为的做到程度或发生频率的人数比例均低于50%,并且在群体、区域表现上也存在差异。

4.“精而准”的探究指导乏力

科学探究能力涉及提出科学问题、设计探究方案、获取和解释证据、解释科学现象、评价科学探究等维度,不同维度对“学的能力”“教的技能”等要求存在明显差异。在课程实施过程中,由易及难、由粗及细是一种自然状态,对精细而准确地指导学生开展科学探究活动,部分教师常常感到力不从心,从哪些方面指导、如何指导探究活动才恰到好处,也缺乏清晰的认知与实践操作技能。

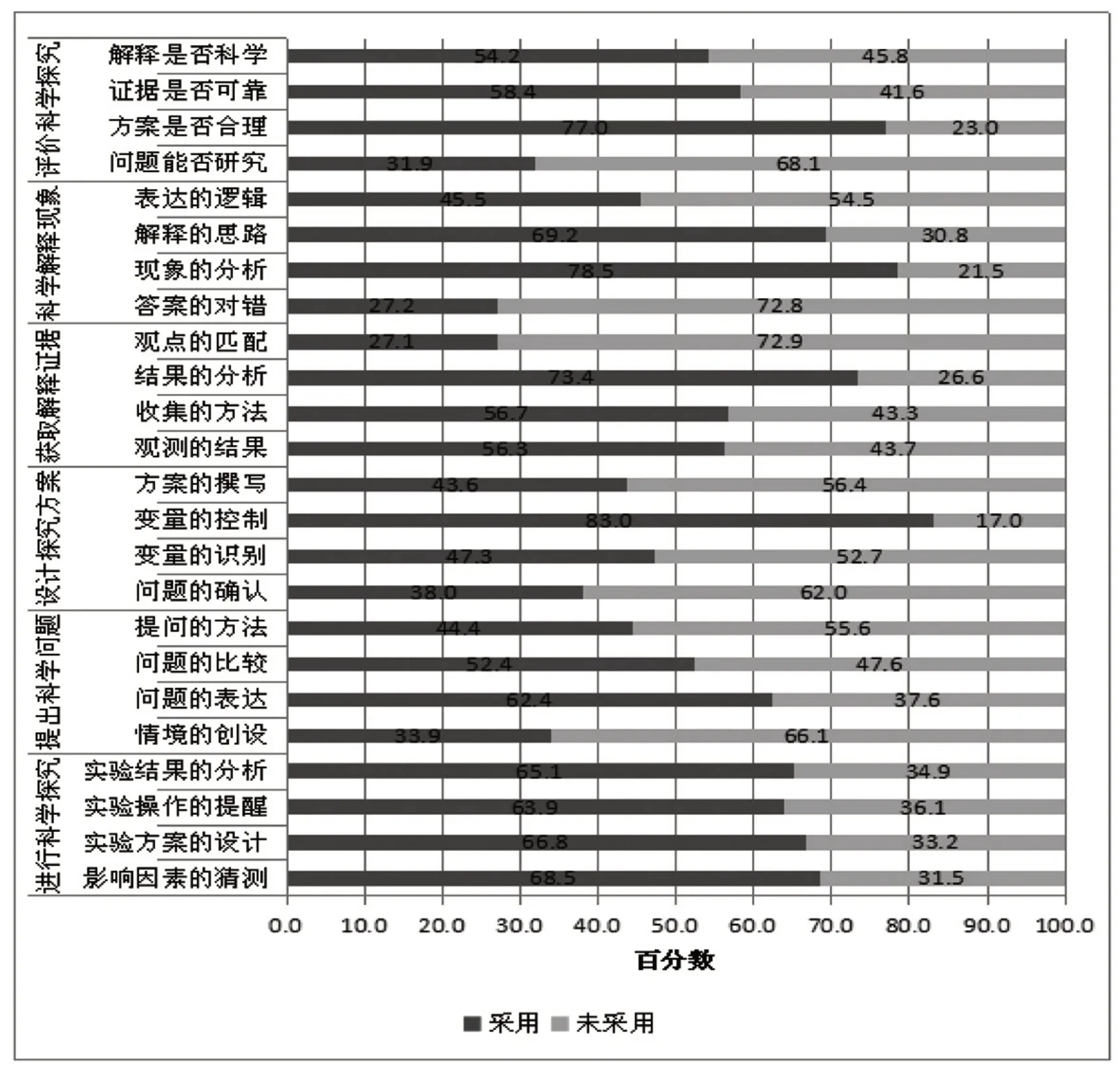

据学生问卷,学生认为科学课堂教师引导开展相关探究活动的情况见图8。

图8 可见,进行科学探究时,引导学生开展“影响因素的猜测”“实验方案的设计”“实验操作的提醒”“实验结果的分析”等活动的人数比例在63.9%-68.5%,极差为5 个百分点;不同探究活动的开展,极差存在差异,“提出科学问题”为29 个百分点,“设计探究方案”为45 个百分点,“获取和解释证据”为46个百分点,“科学解释现象”为51 个百分点,“评价科学评价”为45 个百分点。结果表明,科学课堂总体重视对科学探究各类活动的开展,但开展的深入程度差异较大。

图8 学生认为科学课堂教师引导开展相关探究活动情况

三、教学建议

1. 以分段达成目标促进各维度能力协调发展

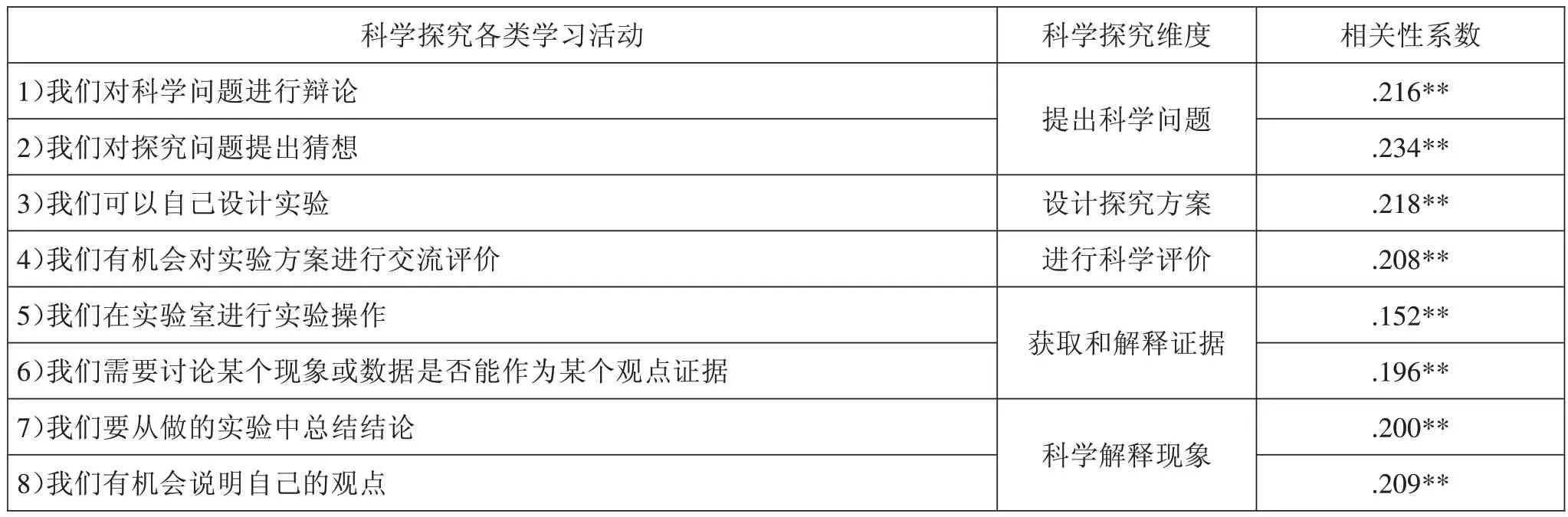

学生科学探究能力的发展源于活动经历。全省初中《科学》教学质量监测结果显示,科学探究维度成绩与科学探究各类学习活动呈正相关,相关性系数见表2。

表2 中可见,组织学生开展科学探究各类学习活动,能够显著影响科学探究各分维度成绩,这也印证了科学探究活动经历会影响科学探究能力的观点。

表2 科学探究维度成绩与学习活动的相关性

因此,需在整体关注科学探究各维度能力培养的同时,重点突出设计探究方案、获取和解释证据、科学解释现象,这也与PISA(2015)评价科学素养的科学能力维度聚焦于科学地解释现象、评价与设计科学探究、科学地解释数据与证据[4]等3 类能力一致。同时,考虑不同年级学生的思维水平,建议分段设立探究能力侧重培养目标,有计划、有重点、螺旋式地推进科学探究教学。例如,设计探究方案由补充缺省方案、提示设计方案再到独立自主设计,科学解释现象由厘清现象、找准原理到有逻辑地表达,获取和解释证据由使用适当的工具和技术收集与表达数据、从已有的证据(数据或信息)得出符合逻辑的结论,再到利用已有的证据或科学事实预测新的现象和事实。

2. 以改进学生学习设计促进探究层级提高

学习设计是从学生多样化学习需求、认知能力和经验世界出发,设计学习任务框架,并以最合理优化的方式进行组织和呈现,使学生获得更好的学习体验和学习效果[5]。高品质的学习设计,是建立在对脑科学和学习科学相关规律的洞悉基础之上,是以促进学生“探究未知”为出发点,是为了学生的终身、可持续学习[6]。可见,学习设计是基于学习者、学习目标、学习媒体、学习方式及学习策略等要素的分析或预设,依据学习规律对学习任务与师生行为的统筹安排。

建议对学习设计进行改进,以提高活动的探究层级。减少那种将探究的问题、过程、方法均告知学生,让学生观察实验现象、训练探究技能、领会探究过程的低水平探究;增加“问题”“过程”“结论”多处于未知状态的探究,让学生拥有自己提出科学问题、设计探究方案、得出科学结论的学习经历,使学生的观察、交流、估算、测量、搜集数据、分类、推断、预测、建立模型等探究技能得以锤炼。具体举措如下:一是夯实教材实验探究,让学生真实参与;二是将科学问题隐藏于真实情境,让学生自主发现;三是变步骤呈现为学生设计,让学生统筹规划;四是变装置介绍为技术设计,让学生发明创新;五是变“实验-观测”为“预测-实验-观测”,让学生推断论证;六是为学生创造实践机会,让学生由旁观者变为探索者。总之,将科学学习内容转化为学生的自主问题,实现“被动参与-自主参与-自由探索”的进阶,是科学探究教学的重要目标,这离不开教师串联学生观点、提炼核心概念、根据学情改进学习设计的积极旁观。

3. 以改进教师教学行为促进探究能力锤炼

科学探究需要不断地发现问题,是通过多种途径寻求证据、运用创造性思维和逻辑推理解决问题的过程。增进对科学探究的理解和提高探究的能力,是科学教育的重要任务。因此,在学习《科学》课程过程中,需要知道教师与学生所采取的哪些行为有利于提升科学探究能力,进而让这些行为更多地发生。

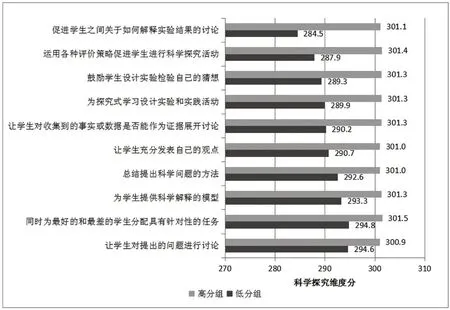

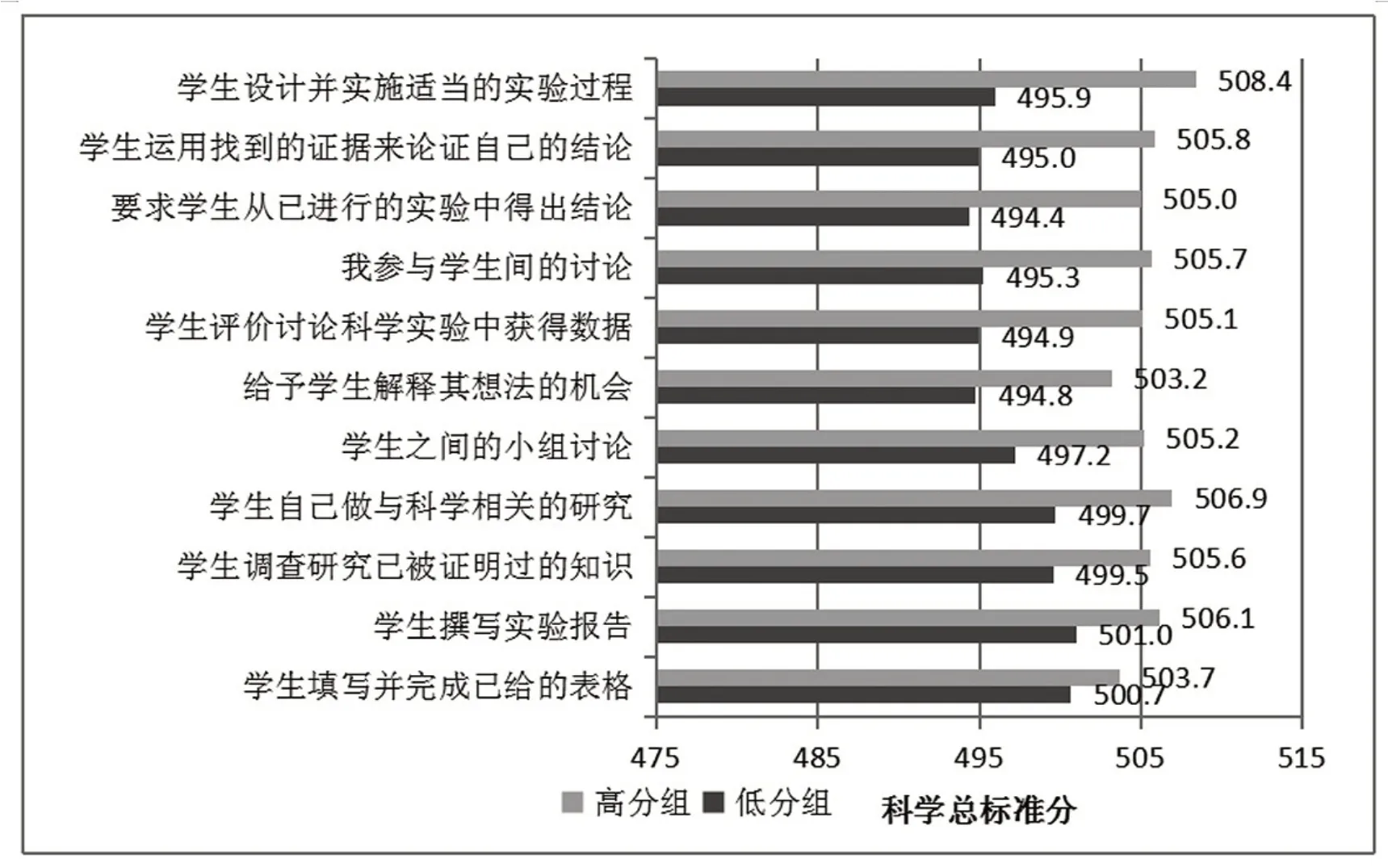

全省初中《科学》教学质量监测结果显示,教师探究性教学行为高低不同的学生群体的科学探究维度分见图9,教学活动出现频次不同的学生群体的科学总标准分见图10。

图9 教师探究性教学行为不同的学生群体科学探究维度分

图10 教学活动出现频次高低不同学生群体的科学总标准分

图9 可见,探究教学行为高分组学生群体的科学探究维度分均高于探究性教学行为低分组学生群体,表明科学探究维度分与探究性教学行为具有相关性;其中“促进学生之间关于如何解释实验结果的讨论”“运用各种评价策略促进学生进行科学探究活动”“鼓励学生设计实验检验自己的猜想”“为探究式学习设计实验和实践活动”“让学生对收集到的事实或数据是否能作为证据展开讨论”等行为高低分组的科学探究维度分差异尤其大,相关性尤其高。

图10 可见,除“学生填写并完成已给的表格”外,所列教学活动出现频率高低分组学生群体的科学总标准分相差大于5 分,表明科学总标准分与教学活动显著相关;其中“学生设计并实施适当的实验过程”“学生运用找到的证据来论证自己的结论”“要求学生从已进行的实验中得出结论”“我参与学生间的讨论”“学生评价讨论科学实验中获得数据”高低分组科学总标准分相差超过10 分,表明相关性更高。

图9、图10 明确了在进行科学探究活动时应该让教师和学生努力发生的行为和教学活动。建议教师审视自己学习设计,重点关注教学行为与课堂教学活动的有效转向,对科学探究成绩影响大而教师实现程度不高、发生频次较低的行为与活动要给予足够的重视。如,“运用各种评价策略促进科学探究活动”“为学生提供解释模型”“让学生对收集到的事实或数据是否能作为证据进行讨论”“让学生对提出的问题进行讨论”等教学行为,“学生撰写实验报告”“学生自己做与科学相关的研究”“学生调查研究已被证明过的知识”“学生设计并实施适当的实验过程”等课堂教学活动,以期改进学教方式,并提升学生对科学探究的理解与科学探究能力。

4. 以积极教学活动指导促进探究方法掌握

探究性学习是学生认知策略和元认知的学习过程,是学生独立学习、解决问题和做出决策的能力培养过程[7]。在科学探究中,培养学生元认知不仅可以对所学材料进行识别、加工和理解,还可以洞悉学生在学习过程中产生的感知、注意、记忆等认知过程[8]。可见,科学探究既是研究方法也是教学目标和内容,以发展学生元认知为出发点,指导、影响和作用于科学探究活动,将科学探究提升至认识发展的层次,有助于落实科学素养的培养目标。因此,对科学探究维度从认知和元认知两角度展开指导探索,是对科学探究的深化行动之一。

另外,全省初中《科学》监测显示,探究教学活动采用与未采用群体的科学探究总标准分见图11。

图11 探究教学活动采用与未采用群体的科学探究总标准分

图11 可见,进行科学探究时,教师采用相关探究教学活动后的学生群体的科学总标准分,高于未采用群体的科学总标准分,分差都大于12 分,分差最高的“实验操作的提醒”达32 分。结果表明,在课堂教学中,教师作提示性的指导更利于促进学生科学探究能力的主动发展。

因此,需进一步细化研究对科学探究教学各类活动的指导,一是依据科学探究环节完善指导的活动视角,如设计探究方案时的“问题的确认”“变量的识别”“变量的控制”“方案的撰写”等不同教学活动;二是根据个人教学现状理清科学探究细化指导方向,如在科学探究中重视指导学生进行“问题的表达”“变量的控制”“结果的分析”“现象的分析”“方案的合理性分析”等,因为教师在“情境的创设”“问题的确认”“观点的匹配”“表达的逻辑”“问题能否研究”等方面存在明显指导不深入的问题;三是探寻教师精准点拨、积极旁观的探究教学指导艺术,以期实现学生对科学探究方法的自主领悟。总之,教师需要通过科学、精准、积极地指导学生开展科学探究,为学生理解科学探究、掌握探究方法提供更高质量的教学,这也是进行《科学》教学质量监控的主要目的。