从“汤武放伐”的诠释看《孟子》在日本近世的传播

——以山鹿素行的古学为中心

张晓明

(北京第二外国语学院 日语学院, 北京100024)

“汤武放伐”是《孟子》的一个思想道德范畴,也是中国儒家哲学中的重要论题。随着儒学在日本的传播,近世(1603-1868年)日本的儒学界对于“汤武放伐”的讨论达到了顶峰,特别是在主张批判朱子学的古学思想中,以山鹿素行(元和八年-贞享二年,1622-1685年)为代表的古学思想家在接受儒家思想的基础上,开始批判朱子学,重新阐释“汤武放伐”。山鹿素行是日本近世的儒学者,他不仅开辟了批判朱子学的古学之路,还创立了山鹿流兵学、士道论、日本中朝主义等,在日本思想史上占有重要地位,对后世产生了深远的影响。其中,德川幕府末期长州藩士吉田松阴所继承的兵学就是山鹿流;明治时代陆军大将乃木希典在为明治天皇殉死之际也曾将山鹿素行的《中朝事实》献给迪宫裕仁亲王(昭和天皇);日本近代哲学家井上哲次郎将山鹿素行奉为日本古学派之魁首[1]5。可以说,山鹿素行对“汤武放伐”的诠释既是儒学日本化的转折点,也是《孟子》在近世传播的缩影。因此,本文在梳理《孟子》于日本近世传播前史的基础上,通过探讨山鹿素行古学中对“汤武放伐”的诠释以明确其思想特质,进而管窥《孟子》在日本近世的传播历史意义。

一、《孟子》在日本近世传播前史

《孟子》在日本的传播是一个接受、批判与再阐释的动态传播过程,它传入日本的时间可以追溯到奈良时代(约730年)。因此,梳理《孟子》在日本近世传播的前史,需要首先考察奈良时代以来的《孟子》传播轨迹。对此,大致可以从奈良时代(710-794年)、平安时代(794-1192年)为代表的“古代期”与镰仓时代(1192-1333年)、室町时代(1336-1573年)为代表的“中世期”展开《孟子》传播前史的讨论[2]。

在“古代期”,奈良时代《宪法十七条》《日本书纪》等律令史书中引用了大量《孟子》字词。如《宪法十七条》“是以五百岁之后乃令遇贤,千载以难得一圣,其不得贤圣,何治国”中对“五百岁(年)”“圣人”“治国(天下)”词句的引用[3]146。又如《日本书纪》“五月丙寅朔癸酉,军至茅渟山城水门。时五濑命矢疮痛甚,乃抚釰而雄诰之曰,慨哉,大丈夫”中对“大丈夫”的引用[4]4。平安时代《令集解》等律令中则出现了对《孟子》文句的使用。如《令集解》第十四卷:“古记云,槁公道反,孟子,七月八月不雨,则苗槁矣”[5]463,“赋役令槁蓝”明确指出引自《孟子》“七八月间旱,则苗槁矣”[6]12。由此可见,《孟子》在日本传播初期,皇室贵族阶层尝试利用其词句来构建日本的律令史书语言体系。

随着《孟子》在“中世期”日本的传播,以临济宗为中心的禅林开始进入讨论孟子思想阶段。在镰仓时代,临济宗高僧虎关师炼(1287-1346年)通过“瞽瞍杀人论”探讨了私德与公益之间的关系。他说,“非至道治德矣。夫道者法之本也,法者道之枝也。世宁有伤本而保枝之理乎哉。孟子只知舜之弃天下之无欲,而不知弃天下之不仁矣”[7]6-7。室町时代临济宗高僧中岩圆月(1300-1375年)也围绕“仁义”探讨了《孟子》“辟杨墨”和“义利之辨”的思想。他说:“杨墨之道不能推而移,所以仁义离之者,臣弑君子弑父,权与乎杨墨,惟圣人者与之能推而移之。……孟子曰未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。义者宜也,天下行宜不亦利乎。惟利之大义莫之甚乎”[8]3-5。除此之外,《孟子》还对五山汉诗产生了重大影响。如横川景三(1429-1493年)在《薝蔔集·明宝住万寿江湖》中引用“我善养吾浩然之气”作诗:“史酌经炊,烔睛銕眼,寒天地养浩然气,吞孟轲於胸中,画阴阳开太极图,藏尧天於袖里”[9]14。

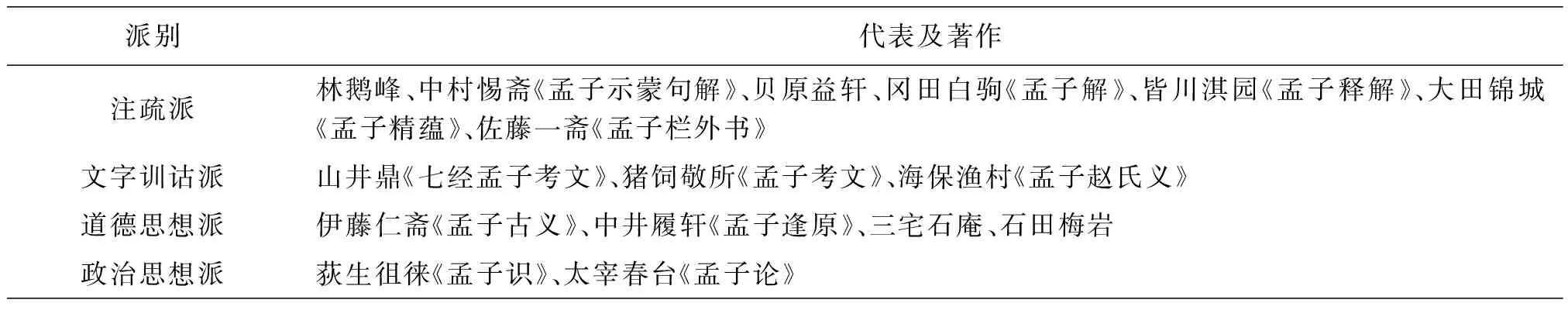

《孟子》在日本“古代期”与“中世期”的传播为它在近世的发展奠定了坚实基础。随着近世朱子学的兴起,日本儒学者对四书的解释也蔚为大观。根据林泰辅在《日本经解总目录》的统计,近世的《孟子》注释书共有169本,作者126人[10]1141-1143。吴伟明将其中具有代表性的作者及著作划分为注疏派、文字训诂派、道德思想派、政治思想派“四大派”[11]69。具体如表1所示:

表1 《孟子》注释“四大派”代表人物及著作

虽然这种划分方式能够比较明确地把握《孟子》对近世日本儒学的影响意义,但是也必须注意到山鹿素行一类儒学者的特殊性。山鹿素行对孟子政治、道德思想的论述散见于《山鹿语类》《圣教要录》等著作;同时他还专门针对《四书》进行注释,如《四书句读大全》,所以他既属于政治、道德思想派,也属于注疏派。另外,从儒学在日本的发展而言,山鹿素行的古学思想正处于日本从推崇到批判朱子学的转折期。因此,山鹿素行对《孟子》的诠释既体现儒学日本化的鲜明特质,又显示出《孟子》在日本传播的复杂性。作为《孟子》在日本近世传播的前史,需要明确山鹿素行之前近世初期,特别是日本朱子学学者对“汤武放伐”的观点和态度。

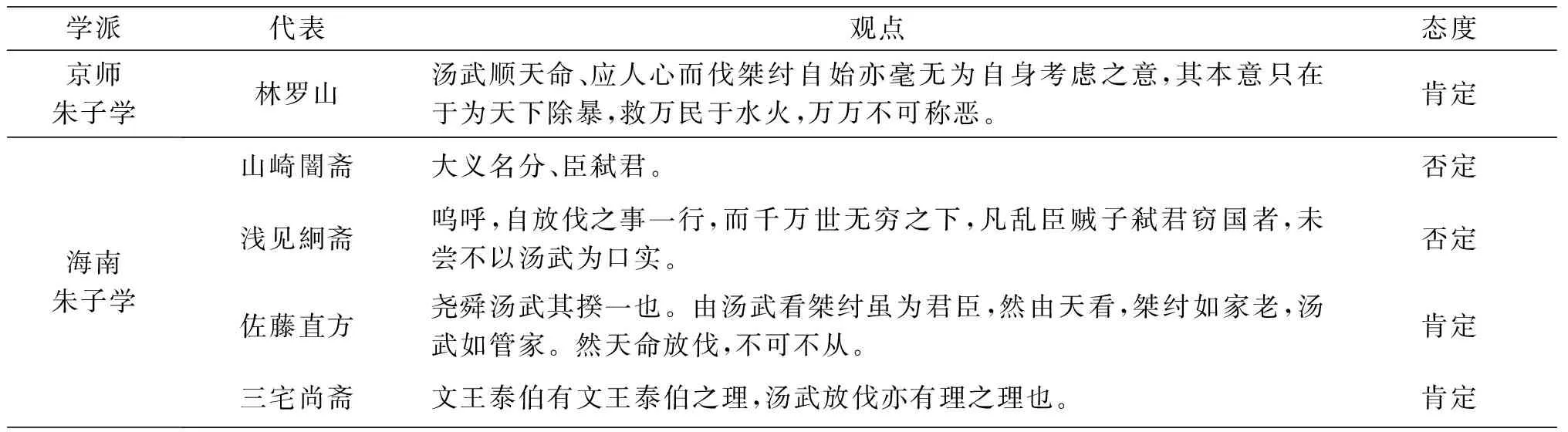

如表2所示,在日本近世初期朱子学学者中对“汤武放伐”的认识不同,其中尤以朱子学巨擘林罗山(1583-1657年)最具代表性。庆长十七年(1612年),29岁的林罗山与年近古稀的德川家康(时年69岁)在骏府针对“汤武放伐”的问题进行了一次深入对谈,“幕府又曰:‘汤武征伐,权乎’。春对曰:‘君好药,请以药喻,以温治寒,以寒治热,而其疾已,是常也,以热治热,以寒治寒,谓之反治,要之活人而已矣,是非常也。此先儒权譬也,汤武之举,不私天下,唯在救民耳’。幕府曰:‘非良医,如何反治,只恐杀人耳’。春对曰:‘然,上不桀纣,下不汤武,则弑逆只大罪,天地不能容焉,世人以此为口实,所谓淫夫学柳下惠者也,唯天下人心归而为君,不归为一夫’”[12]343。

表2 日本近世初期朱子学学者对“汤武放伐”的观点和态度

在林罗山看来,“汤武放伐”不是以臣弒君的罪行,而是为了拯救天下生民而不得已为之的“反治”之举;但如果君主并非如桀纣一样残暴,臣下却要“放伐”君主的话,就属于“弒逆”的行为。在这里,林罗山所强调的君臣关系是双向的,是有普遍性的价值意义[13]332。于是,林罗山的诠释不仅肯定了德川政权的合理性和正当性,还杜绝了反对德川幕府的声音。山鹿素行《孟子句读大全》的注释多援引林罗山[14]83,但他又主张反对朱子学。在这种紧张关系中,明确山鹿素行对“汤武放伐”的诠释是解决《孟子》在日本传播复杂性的关键。

二、山鹿素行对“汤武放伐“的诠释

从《孟子》在近世传播的前史来看,“汤武放伐”一直在德川幕府统治下才逐渐成为日本儒学者关注的焦点。这与德川幕府论证其政权合理性和正当性的需求密切相关。第一代将军德川家康在《德川实纪》中指出:“虽全以马上得天下,固生而知神圣之性质,则须知非能以马上治之之道理,常尊信圣贤之道,大凡欲治天下国家,行为人之道,英断不外乎此道,自治世之始屡屡得助于文道,”他希望通过儒学来维持幕府统治的长治久安,所以他“常反复令侍讲四子书(《论语》《大学》《中庸》《孟子》)”[15]339。在“四书”当中,德川家康格外重视《孟子》,他认为“大凡欲为天下之主者,须通四书之理,若不能事全部,则当仔细体会孟子一书”[15]339。

“汤武放伐”出自《孟子·梁惠王》:“齐宣王问曰:汤放桀,武王伐纣,有诸。孟子对曰:于传有之。曰:臣弒其君,可乎?曰:贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弒君也。”[6]39在“汤武放伐”中,孟子的观点可以概括为三个方面:第一,肯定汤武放伐的正义性;第二,损害仁义的人被称为贼和残,即贼仁、贼义者称为贼、残;第三,桀纣虽然身为君主,但是却贼仁、贼义,商汤、周武王所讨伐正是贼仁、贼义的一夫。对此,山鹿素行诠释说:“朱子曰:放,置也。书曰:成汤放桀于南巢。虽言桀纣恶人,然有天子之号。汤武,虽云圣人,终为诸侯之名。以诸侯讨伐天子,臣弑君也。贼,害也。残,伤也。害仁害义,非不知有仁义,而凶恶之至。常以害仁义为心也。一夫,言天命已绝,人心已去。书曰,独夫纣也。朱子曰,盖四海归之,则为天子,天下叛之,则为独夫。所以深警齐王垂戒后世也。新安陈氏曰,纣罪浮于桀,故下文单说纣。或问贼残之差。曰,如孟子所说,集注之解,细而不正。害仁,是害恻隐之情,害义,是害羞恶之情也”[16]39-40。在山鹿素行看来,“汤武放伐”的本质是诸侯讨伐天子,是臣弑君的行为,因此,对待君主的态度应当慎重,只有穷凶极恶,为天命所断绝,为臣民所唾弃的君主才能放伐。于是,在对待君臣关系上,山鹿素行强调:“以天地、日月、阴阳辨上下之差别,应安其分而自勤也。故知此分不决定而有望至犯上之事也。虽主君之恶至夏桀、殷纣,以下蔑上亦非道,以殷汤、周武之圣明,犹云有未尽善之处。况上无恶乎桀纣,下非圣于汤武,下克上之心出来之事,不异日月落地,天地倒覆。”[17]22-23在山鹿素行的古学思想中,君臣关系犹如天地、日月、阴阳,应该各安其分,不该以下犯上,即便君主如桀纣一般,以下犯上的行为与道龃龉不合。所谓“道”,山鹿素行解释说:“人伦之大纲以君臣为大,君臣上下之差别处,非聊以力,天地自然之仪则也。”[17]21换句话说,山鹿素行所诠释的君臣关系是天地间的自然法则,非人力所为,是天命;汤武放伐既然是“非道”的,也就是非天命的。因此,山鹿素行将君臣之间的关系看作一种自然法则,他反对像“汤武放伐”一样通过革命方式打破这种自然法则的行为。

不过,山鹿素行在解释“放”“贼”“残”具体概念时不仅引用朱子学的注释,还以《孟子》中“恻隐之心,仁之端也,羞恶之心,义之端也”来进一步阐发对“害仁”“害义”的理解。在他的阐释中,“桀纣”实质上是损害了“恻隐之心”与“羞恶之心”,因此,“汤武乃当桀纣之枭恶之时,以戎衣救民于水火之中”[18]43,“汤武乃当桀纣之枭恶之时,挽回古圣之道而拂旧染,正天下之风俗,此所谓学知利行”[18]51。“汤武放伐”被山鹿素行赋予两层道德意义:一是救民于水火,一是学知利行。无论是任何一层意义,山鹿素行都强调了“汤武放伐”的正义性。由此可见,山鹿素行的诠释具有鲜明的矛盾性,体现了“汤武放伐”在日本传播中的张力。这种张力还表现为山鹿素行对“王霸之辨”的论述。关于“王霸之辨”,山鹿素行认为:“王者仪形四海为天下之规范,伯乃方伯而司一方,其职轻而其器狭。”[19]324他指出王道与霸道的区别在于前者可以统治天下,后者只能司职一方。可见山鹿素行对“王霸”的理解仍然囿于“尊王贱霸”的范畴。对于“王霸”之间的关系,山鹿素行指出:“及后世行王道,伯者降一等直恣利害。然至臣弑君,子蔑父,是无耻心,专逞利。”[19]325由于“霸道”放任对于利益的追求是造成臣弑君、子蔑父的根本原因。换句话说,“汤武放伐”的根本原因也是“霸道”。但是,山鹿素行又主张:“王道乃王者之道,霸道乃方伯之道也。王道乃盛文物,立纲纪,要无为之化。方伯乃受此布此之政,立刑政赏罚,劝善惩恶武服以讨不庭,此其之道也。王伯并立而化天下。凡用刑政赏罚,武服而讨不庭之道未尝不用权谋,岂唯不以权谋而为汤武之兵焉。”[20]578-579王道可以推行无为教化政策,霸道则可以确立刑政赏罚,所以,山鹿素行认为霸道是王道的保障,“王伯(霸)”并行才能统治天下,而“汤武放伐”实际就是王道、霸道并用的典范。较之于朱子学,山鹿素行尽可能地超脱“尊王贱霸”思想的束缚,提出“王伯乃治道之本源也”的主张[19]325。

从“汤武放伐”到“王霸之辩”,山鹿素行的诠释中充满了二律背反式的冲突。在“汤武放伐”方面,山鹿素行通过引用《孟子》原文及朱子学的注释论证“放伐”的正义性,并进一步阐发救民于水火与学知利行的学理意义。但是山鹿素行又认为 “汤武放伐”的本质就是臣弑君,他反对以革命方式打破君臣间自然法则的行为。在“王霸之辩”方面,山鹿素行既承认王道与霸道的区别,含有“尊王贱霸”的倾向,又主张要“王霸并行”,认为“汤武放伐”就是王霸并用的典范。可见山鹿素行对“汤武放伐”的诠释也影响了他对“王霸之辩”的思考,而由此折射出来的问题是《孟子》在近世传播过程中其文本思想与社会现实的冲突。

三、《孟子》传播的困境:思想诠释与德川社会的冲突

实际上,山鹿素行对“汤武放伐”的诠释是《孟子》在近世传播过程中的一个缩影。如前所述,山鹿素行的古学思想正处于日本儒学界由推崇到批判朱子学的转折期。在这个临界点,山鹿素行的诠释能清晰地反映出《孟子》在日本传播中的困境。关于造成这一困境的原因,透过山鹿素行的思想诠释与德川社会现实的内在冲突可以管窥一斑。

从山鹿素行的思想形成来看,早在宽永七年(1630年)他9岁的时候,通过稻叶正胜拜入林罗山门下。《配所残笔》记载:“九岁之时,稻叶丹后守殿御家来冢田杢助,我等亲近之故,赖其我等入林道春老之弟子”;期间“于道春、永喜一座,令我等读《论语》之序无点之《唐本》”[21]9。山鹿素行不仅年幼时便拜入朱子学巨擘林罗山门下,还能阅读没有标点的《论语》。另外,在《山鹿志》中也有相关记载:“九岁谙四书、六经及七书诸家之诗篇文集。稻叶某闻其敏悟且好学,以为兰芳玉树之儿,自告知罗山道春,以相见,为先生,令读论语之序及山谷之诗集。林子称之且奇之。自此后日日践霜到学馆,戴星方归家,讲习讨论殆究先儒之实趣。”[22]568对于山鹿素行而言,自幼年聪慧,在林罗山的指导下接受了良好的朱子学训练,加之自己践霜戴星般刻苦,这些都为其思想奠定了坚实的朱子学基础。可以说,山鹿素行思想的原点正是来自朱子学,甚至在提出批判朱子学的古学思想以后,他的《孟子句读大全》中仍然没有弃用林罗山的解释,多处出现“林子ノ抄ニ出デタリ”(出林子之抄)。因此,从山鹿素行对“汤武放伐”的诠释中很容易就能够发现朱子学的踪迹。可见朱子学的束缚始终是其思想诠释难以突破的藩篱。

山鹿素行出身于武士阶层,他在《配所残笔》中骄傲地说:“我等今日出生武士之门。”[22]567近世在德川幕府的统治下制定了武家幕藩体制与士农工商身份制度。无论是幕藩体制还是身份制度,武士阶层整个近世都处于社会结构的统治地位。但是,在德川幕府统治的和平年代里,社会已经不需要这些武士为了平息战乱而奋勇杀敌,就需要合理地解释武士阶层的存在价值。于是,山鹿素行根据士农工商的身份制度,指出农工商三民分别负责耕种、修造、买卖的职分,而武士则“凡所谓士之职,在于顾其身,得主人而尽奉公之忠,交友厚信,慎独身而专义也。而己身有父子、兄弟、夫妇之不得已交接也。是亦天下万民悉不可不有人伦也,然农工商以其职业之无暇,常住相从而不得尽其道。士不事农工商而专究此道。三民之间苟欲乱人伦之辈则速罚之,以待正天下之天伦”[23]10-11。武士作为德川社会结构的统治阶级,不耕、不造、不沽,他们的职分就是要探究人伦之道,明确君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友之间的人伦大道。虽然这种职分犹如自然法则一般合理且固定不变,但是对于德川幕府而言,武士仍然是臣下。在“汤武放伐”的诠释中,山鹿素行将武士的职分演绎为对君主忠诚,即君臣伦理。此外,山鹿素行的思想迎合了德川幕府推行重视儒学的政策。关于德川政权的合理性和正当性[24]74-75,山鹿素行解释说:“神君(德川家康)之天下如何。曰天与之。神君非取天下,天与之也。故长久。或人曰,天与之故如何。曰天下之诸侯皆丰臣之建,彼却攻大坂,此非神君之所能为。天与之也。案,与万章上,舜之天下,天与之论同”[20]561。他认为德川政权乃是上天赋予,可以长治久安。得出这一结论的论据出自《孟子·万章》。因此,山鹿素行强调古学思想是“我等知圣学之道乃修身正人,平治世功成名遂也”[21]567。这也是山鹿素行反对以革命方式打破君臣间自然法则行为的客观原因。

众所周知,儒学根植于中国封建的宗族社会结构,这与日本近世德川幕府统治下的武家社会结构有着本质的区别。但是,山鹿素行自身的朱子学素养,以及德川社会结构的客观要求,使他对“汤武放伐”的诠释陷入一个想脱离朱子学而无法脱离的两难之境。这也是《孟子》在近世传播中遭遇的最大困境,即思想诠释与德川社会的冲突。很显然,通过山鹿素行对“汤武放伐”的诠释可以发现,解决这一冲突的关键仍然是按照德川社会的现实来调整他的诠释。换句话说,山鹿素行是选择结合德川社会结构来诠释《孟子》的,这成为儒学真正日本化的转折点。

余论

从近世开始,“汤武放伐”作为孟子思想的重要道德范畴备受日本儒学界的关注。但是,就《孟子》在日本近世传播的前史而言,“古代期”和“中世期”无论是皇室贵族还是五山禅林鲜有关于“汤武放伐”的论述。一直在近世初期朱子学领域内才形成了对“汤武放伐”的论争。 在这些论争中,林罗山为代表的京师朱子学派尝试通过“汤武放伐”来论证德川政权的合理性与正当性,但其诠释的文本意蕴仍然拘泥于《孟子》及朱子学的思维。

不过,山鹿素行打破了这一思维的连续性,他主张批判朱子学的古学思想,而其实质是从德川武家社会结构来诠释“汤武放伐”的现实意义。于是,山鹿素行从幕藩体制和士农工商的身份制度出发,认为君臣关系应是一种天地间的自然法则,而“汤武放伐”则实际上是以臣弑君、打破君臣关系的革命行为。但是,由于山鹿素行自幼形成的朱子学素养,又使得他对“汤武放伐”的诠释难以脱离朱子学的束缚,故而阐发了救民于水火与学知利行两层道德意义。最后,山鹿素行对“汤武放伐”的诠释陷入一个想脱离朱子学而无法脱离的两难之境,成为日本近世从推崇到批判朱子学转折点的典型代表。

换句话说,山鹿素行对“汤武放伐”的诠释正处于儒学日本化的临界点,它的遭遇体现了《孟子》在日本近世传播中的困境。虽然山鹿素行未能彻底摆脱这一困境,但是从德川社会结构诠释儒学的思维方式使孟子思想在日本近世的传播产生了新活力,对后来怀德堂三宅石庵、中井竹山、中井履轩等商人儒学者的町人伦理,以及幕末志士吉田松阴的《讲孟劄记》都产生了深远影响。

——儒学创新发展的趋势与愿景

——一种可能的阐发途径

- 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学汉文版)的其它文章

- 伪满时期王爷庙的伪兴安警察学校

- 清前期打箭炉关税对西藏寺院的赞助

- 合理原则与专利权范围