冀东矿区不同植被恢复类型尾矿基质粒径组成和养分特征研究

赵佳琪,陈晓琳,李玉灵

(河北农业大学 林学院,河北 保定 071000)

restoration

尾矿作为一种松散堆积的工程体,具有稳定性较差,流动性强的特点,遇降雨易发生滑坡等灾害,此外尾矿的长期堆积会造成水体和空气的污染,进而影响当地的生态系统,甚至危害人类的身体健康[1],因此矿区废弃地的生态修复就显得尤为重要。植物修复技术以其长期性、有效性和成本低的特点,被广泛应用于矿区生态修复中[2-4]。大量研究表明,植物在修复中可有效防止水土流失,并将污染物和有害金属固持在自身体内,降低污染物的流动性[5-7]。同时,植物凋落物和植物根系的共同作用可改善矿区尾矿的理化性质,为微生物和动物创造生存空间,增加矿区的生物多样性,促进矿区物质和能量的循环,从而有效改善矿区生态环境。但矿区基质结构较差、养分含量低、保水能力差、重金属等条件极不利于植物的生长,因此植物的选择就成为了矿区植物修复技术的研究重点[8]。众多学者对此进行了大量的研究,有研究表明沙棘固氮能力较强,并在修复过程能够显著提高土壤养分含量[9-10];杨柳科等植物对Cd和Zn等重金属元素有很强的富集能力[11-12];柽柳不仅防风固沙能力较强,能在盐碱地上生存,还具有一定的观赏价值,是矿山废弃地的最优备选植物[13];火炬树生长迅速、根系发达,可有效改善土壤的物理性质,减少水土流失[14]。

目前,矿区植物修复技术已经成熟,关于植被恢复地的评价体系和评价标准也在不断完善。土壤颗粒作为土壤结构的基本单元,其组成含量和分布特征对于土壤养分、水分和物理结构等方面有着重要的影响[15],但目前关于利用土壤颗粒定量描述矿区植物恢复效果的研究较少。近年来随着分形理论的不断发展,分形模型被广泛的应用在定量描述土壤质地和结构等方面,大量研究表明粒径分形维数与土壤中黏粒和粉粒含量以及与养分含量存在相关关系,例如,李易珺等研究清土湖干涸湖底土壤颗粒结构时发现粒径分形维数与有机质和全氮含量呈正相关,土壤中黏粒和粉粒含量越高,分形维数越大,土壤中的养分状况越好[16];拓飞等研究发现毛乌素沙地沙地柏人工林和天然林中土壤养分与土壤有机质、速效钾和盐分含量与细颗粒含量呈线性正相关[17];苏永中等人在研究科尔沁地区农田沙化时发现粒径分形维数与土壤黏粒、粉粒、全氮、有机质含量呈极显著正相关,粒径分形维数可以定量描述沙化土地的肥力状况[18]。介于目前关于矿区基质粒径结构和分形理论的研究较少,本试验从尾矿粒径组成含量和分形特征入手,以直接在尾矿上营造的沙棘林、柽柳-杨树混交林和火炬树-沙柳混交林为研究对象,裸尾矿样地为对照,对比分析不同植被恢复类型尾矿基质的粒径组成、分形特征和养分状况,探究不同植被恢复类型对尾矿基质的改良效果,为矿区植被恢复提供理论依据。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于河北省东北部,唐山首钢马兰庄铁矿有限公司矿区内,坐标北纬40° 05′~40° 07′,东经188° 33′ ~188° 36′,年日照时数2 292.5 h,平均气温11.5 ℃,无霜期198 d,多年平均降水量为672.4 mm,温带季风性气候。矿区植物恢复树种主要有沙棘、火炬树、沙柳、杨树、刺槐等。

1.2 研究方法

1.2.1 土壤样品采集 沙棘林、柽柳—杨树混交林、火炬—沙柳混交林均为2009年直接在裸尾矿上栽植,林龄为12 a,坡度0°,郁闭度分别为90%、40%和60%,株行距分别为0.5 m×1 m、1 m×2 m和1 m×2 m。由于尾矿基质结构较差,质地均匀,为保持样地间的可比性,在所有样地中轴线中心点位置各设置一个垂直投影面积为10 m×10 m的样方,共4个样方,利用GPS记录各个样方中心点的坐标、海拔,分别调查灌木、草本群落特征。每个样方内采用5点取样法,在样方的中心点和4个角处,选择株间位置,分0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm 3个土层用环刀取土,将采集好的土壤密封保存,带回实验室风干备用。

1.2.2 指标测定 将采集好的样品自然风干,风干后过1 mm土筛,去除土壤中枯枝落叶和可见的杂物, 每份样品分别取一定量土壤,加30%过氧化氢去除有机质,超声波分散30 s,利用Bettersize 2 000 激光粒度仪分别测定每份样品的土壤粒径百分含量,土壤粒径划分标准参照美国农业部制粒径标准:黏粒(<0.002 mm)、粉粒(0.002~0.05 mm)、极细砂粒(0.05~0.10 mm)、细砂粒(0.10~0.25 mm)、中砂粒(0.25~0.50 mm)、粗砂粒(0.50~1.00 mm)。分形维数的计算参照Tyler[19]的计算方法:

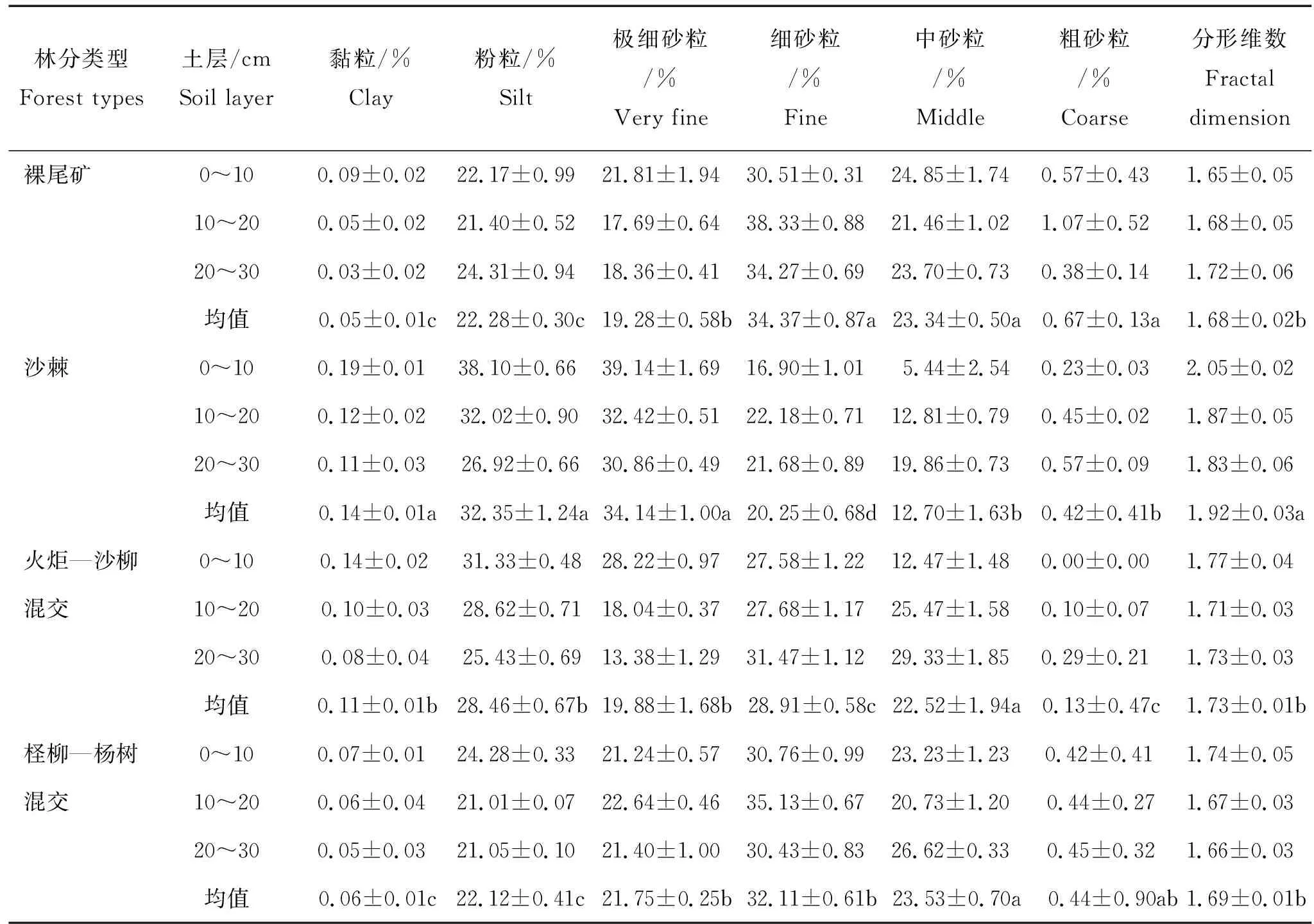

(1)

式中:r为粒径;Ri为某一粒级中的平均粒径;Rmax为土壤颗粒中的最大粒径;VT为全部颗粒总体积;V(r 土壤pH、碱解氮、全氮、有机质含量的测定参照土壤农化分析[20]。pH采用电极电位法测定;碱解氮采用碱解扩散法测定;全氮采用硫酸消煮法测定;有机质含量采用稀释热重铬酸钾容量法测定。 采用单因素方差分析(One-Way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)比较不同数据组之间的差异,利用相关性分析粒径组成含量、分形维数与尾矿基质养分之间的关系。 采用SPSS 21和Excel对数据进行分析,Origin 2017作图。 不同林分尾矿基质粒径含量与分形维数见表1。 由表1可知,不同林分尾矿基质的细粒物质含量提高,粗颗粒物质含量减少,尾矿基质有细粒化的发展趋势。其中沙棘林和火炬-沙棘混交林0~30 cm土层黏粒含量均值分别为0.14%和0.11%,粉粒含量均值分别为32.35%和28.46%,均显著大于裸尾矿样地(P<0.05);沙棘林0~30 cm土层极细砂粒含量均值为34.14%,显著大于裸尾矿样地(P<0.05);沙棘林、火炬—沙柳混交林和柽柳-杨树混交林0~30 cm土层细砂粒含量均值分别为20.25%、28.91%和32.11%,均显著小于裸尾矿样地(P<0.05);沙棘林0~30 cm土层中砂粒含量均值为12.70%,显著小于裸尾矿样地(P<0.05);沙棘林和火炬—沙柳混交林0~30 cm土层粗砂粒含量均值分别为1.92%和1.74%,显著小于裸尾矿样地(P<0.05)。 表1 不同林分尾矿基质粒径组成含量及分形维数Table 1 Tailing matrix particle size composition content and fractal dimension under different forest stands 就不同土层来说,裸尾矿样地质地较为均一,垂直方向变化不明显;沙棘林和火炬—沙柳混交林黏粒、粉粒和极细砂粒含量随着土层深度的增加而减小,即0~20 cm表层含量较高,20~30 cm底层含量低,细砂粒、中砂粒和粗砂粒含量则表现出0~20 cm表层含量较低,20~30 cm底层含量较高的特点;柽柳—杨树混交林粒径组成在垂直方向上无明显变化。以上结果表明,沙棘林和火炬—沙柳混交林对于尾矿基质粒径组成含量的影响较大,且2种林分均提高了尾矿0~20 cm表层细粒物质的含量;柽柳—杨树混交林对于尾矿粒径组成含量的影响不明显,这可能是因为该种林分的盖度较低,未能有效的改善土壤粒径结构。 如表1所示,沙棘林0~30 cm土层粒径分形维数均值为1.92,显著大于裸尾矿样地(P<0.05)。火炬—沙柳混交林和柽柳—杨树混交林0~30 cm土层粒径分形维数均值分别为1.73和1.69,与裸尾矿无显著差异(P>0.05),但均大于裸尾矿样地,2种林分粒径分形维数有增大的趋势。就不同土层来说,3种林分0~20 cm土层粒径分形维数较大,20~30 cm土层粒径分形维数较小,而裸尾矿样地表现为20~30 cm土层粒径分形维数较大的特点。由此可见,不同林分下尾矿基质粒径分形维数虽有不同,但均大于裸尾矿样地,植物可提高尾矿基质的分形维数,但不同植物对于尾矿粒径的改良效果不同。研究发现沙棘林和火炬-沙柳混交林的分形维数与黏粒、粉粒和极细砂粒含量在垂直方向上与分形维数表现出了相同的变化趋势,因此我们将粒径分形维数与尾矿颗粒组成含量进一步拟合,来探求分形维数与粒径组成含量的关系。 不同林分尾矿基质分形维数与粒径组成含量相关关系见表2。 由表2可知,粒径分形维数与铁尾矿基质中的黏粒、粉粒和极细砂粒含量呈正相关(P<0.01),与细砂粒、中砂粒含量呈负相关(P<0.01),与粗砂粒含量不相关。就拟合效果来说,粒径分形维数与粉粒的拟合效果最好,其次是极细砂粒。这说明了粒径分形维数与粒径组成含量相关性密切,粒径分形维数越大,铁尾矿中细粒物质的含量越多,粗粒物质越少,粒径分形维数可以定量描述尾矿基质粒径组成含量,可反应尾矿基质颗粒的组成特征。 表2 粒径组成含量与分形维数相关性Table 2 Correlation between particle size composition content and fractal dimension 不同林分尾矿基质养分含量变化情况见图1。 图1 不同林分尾矿基质养分状况Figure 1 Nutrient status of tailings substrate under different forest stands 由图1可知不同林分尾矿基质的养分特征,沙棘林的pH在0~10 cm、10~20 cm和20~30 cm土层中均为最小,显著小于裸尾矿样地(P<0.05),而火炬-沙柳混交林和柽柳—杨树混交林的pH在3层土层中均与裸尾矿无显著差异(P>0.05);3种林分的碱解氮和有机质含量在3层土层中均显著大于裸尾矿样地(P<0.05),其中沙棘林尾矿基质的碱解氮和有机质含量最高;3种林分的全氮含量在0~10 cm和10~20 cm土层均显著大于裸尾矿样地(P<0.05),只有沙棘林的全氮含量在20~30 cm土层显著大于裸尾矿(P<0.05),其他2个林分在20~30 cm土层全氮含量与裸尾矿无显著差异(P>0.05)。就不同土层而言,3种林分的pH均随着土层深度的增加而增大,裸尾矿样地pH变化不明显;3种林分基质的碱解氮、全氮和有机质含量均随着土壤深度的增加而减小,养分含量具有明显的表聚性。综上所述,植被恢复改善了尾矿基质养分状况,同时改变了养分的垂直分布特征,这主要是因为沙棘、柽柳、沙柳、火炬和杨树均属于落叶木本植物,凋落物以及植物根系为尾矿基质提供了稳定的养分来源,从而促进了尾矿基质的养分循环,提高了表层养分含量。沙棘属非豆科固氮树种,可有效的提高土壤中的氮含量[21],因此沙棘林尾矿基质的氮元素含量要高于其他植被恢复林。沙棘林尾矿基质pH较低的原因可能与沙棘根系分泌的酸性物质有关[22]。 综上所述,养分含量与粒径组成及分形维数在垂直方向上表现出了相同的变化趋势,因此将粒径组成含量、粒径分形维数与养分状况做相关分析,进一步探究相关指标之间的关系。 不同林分尾矿基质粒径含量、分形维数与养分的相关性关系见表3。 表3 粒径组成及分形维数与养分的相关关系Table 3 Correlation between particle size composition, fractal dimension and nutrients 由表3可知,pH与黏粒、粉粒和极细砂粒含量及分形维数呈负相关(P<0.01),与细砂粒和中砂粒含量呈正相关(P<0.01);碱解氮、全氮和有机质含量与黏粒、粉粒和极细砂粒含量及分形维数呈正相关(P<0.01),与细砂粒、中砂粒含量负相关(P<0.01)。这说明粒径组成含量、分形维数与养分含量关系密切,即尾矿中细粒物质含量越高,养分含量越高,分形维数越大。 将3种植被恢复林尾矿基质结构相关指标与裸尾矿样地进行对比分析,得到如下结论:(1)植被恢复提高了尾矿基质中的黏粒、粉粒和极细砂粒含量,降低了细砂粒、中砂粒和粗砂粒含量,提高了粒径分形维数;(2)植被恢复降低了尾矿基质的pH值、提高了碱解氮、全氮和有机质含量;(3)粒径分形维数与黏粒、粉粒、极细砂粒含量、碱解氮、全氮和有机质含量呈显著正相关,与细砂粒、中砂粒含量和pH呈显著负相关,利用分形维数可定量描述植被恢复对尾矿基质的改良效果。(4)在3种植被恢复类型中,沙棘对尾矿基质的改良效果最好,且沙棘具有一定的生态和经济效益,可作为矿区植被恢复的优选树种。 土壤颗粒作为土壤结构最基本的单元,土粒的比例含量决定了土壤的养分、含水率等其他重要特征,对植物的生长起着至关重要的作用[23]。铁尾矿作为一种特殊的母质,短时间内并不能演变为真正的土壤,因此植物修复便成为了人为促进土壤演化的有效手段[24],但不同植物的生理特性不同,对尾矿基质的改良效果也存在一定的差异[25]。本研究结果表明,沙棘林提高了尾矿基质的黏粒、粉粒和极细砂粒含量;火炬—沙柳混交林显著提高了尾矿基质的黏粒和粉粒含量;柽柳—杨树混交林的黏粒、粉粒和极细砂粒含量虽与裸尾矿无显著差异,但均大于尾矿样地,细粒物质有增大的趋势。这说明植物在一定程度上促进了尾矿基质颗粒的演变,改变了土壤粒径结构。植物主要通过自身的分泌物、凋落物以及截留作用促进土壤颗粒的细粒化,且凋落物可为土壤提供大量的养分,为微生物提供良好的生存空间[26-28],微生物—植物—土壤体系的不断完善,共同促进了土壤粒径组成含量的变化,从而推动了尾矿基质的细粒化。本研究中沙棘林、火炬—沙柳混交林、柽柳—杨树混交林的粒径分形维数分别为1.92、1.73、1.69,裸尾矿样地为1.68,只有沙棘林的粒径分形维数显著大于裸尾矿样地(P<0.05),火炬—沙柳混交林和柽柳—杨树混交林与裸尾矿样地虽无显著差异(P<0.05),但却大于裸尾矿样地,这主要是由于尾矿基质结构的特殊性和植物自身的特性造成的,因此植物对尾矿废弃地粒径结构的改善将是一个较为漫长的过程。 植物凋落物作为尾矿基质最主要的养分来源之一,可有效的提高尾矿基质表层的养分含量,从而改变尾矿基质的结构状况[31]。裸尾矿基质pH呈弱碱性,沙棘林0~30 cm土层pH均显著小于裸尾矿样地(P<0.05),这可能与沙棘林植株间自疏时产生的根系分泌物有关[32]。粒径分形维数与黏粒、粉粒和极细砂粒含量呈正相关关系(P<0.01),与细砂粒和中砂粒含量呈负相关关系(P<0.01),粒径分形维数能较好地表征尾矿基质粒径组成特征。粒径分形维数与pH含量呈负相关关系(P<0.01),与碱解氮、全氮和有机质含量呈正相关关系(P<0.01),这说明了粒径分形维数不仅可以表征尾矿基质的组成含量,还可以体现养分状况,这与关添泽、宿婷婷、梁博等人的研究结果一致[32-34]。1.3 数据处理

2 结果与分析

2.1 不同林分尾矿基质粒径含量组成及分形维数

2.2 不同林分尾矿基质分形维数与粒径组成含量相关关系

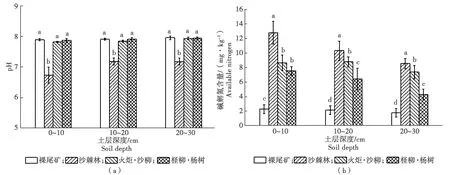

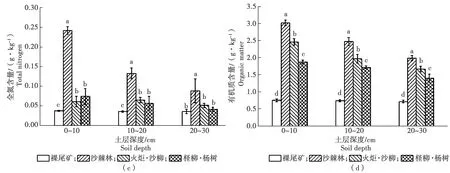

2.3 不同林分尾矿基质养分含量变化

2.4 不同林分尾矿基质粒径含量、分形维数与养分的相关性关系

3 结论与讨论