化学调控对干旱后棉花冠层时空分布及产量的影响

何庆雨,代建敏,窦巧巧,谢 玲,张巨松

(新疆农业大学 农学院/教育部棉花工程研究中心,乌鲁木齐 830052)

在多种非生物胁迫中,干旱严重限制了多个地区各类作物的生长和发育[1]。新疆属于典型的内陆干旱半干旱区,是中国最大的商品棉生产基地。2019年新疆棉花种植面积达到254万hm2,占全国总比例的76.1%[2]。过去20a间,新疆灌区农田地下水位持续下降2.4~16.3m[3-4],棉花灌溉周期提前至蕾期[5],甚至更早[6],棉田更易遭受早期干旱[7]。在此背景下,调整棉花化学调控策略,缓解干旱可能造成的不利影响,是解决上述问题的有效途径之一[8]。

棉花化学调控常采用缩节胺(DPC)塑造群体冠层结构,改善群体受光条件[9]。叶绿素含量和比叶重是判断棉花营养状况的重要指标[10]。研究发现,喷施缩节胺后棉花叶绿素含量[11]、冠层叶倾角[12]和群体辐射透过系数[13]显著提高,叶面积指数增长得到控制[14]。同时,缩节胺施用需依据棉花长势、棉田气候等因素确定[15],低灌溉量棉田,缩节胺用量设计应偏低[16-17]。采用化学封顶剂延缓或抑制棉花顶芽生长的方式代替人工打顶,可减轻劳动强度,优化冠层上部结构,避免冠层郁闭[18-19]。减少灌溉频次[20-21]和灌水定额[22],推迟灌水时间[23],棉花化学封顶抑制效果更明显。

前人对不同灌水定额、灌水频次下的化控策略有一定的研究[17-23]。有关缩节胺喷施时间和化学封顶配合对干旱后棉花冠层时空分布和产量变化的研究尚缺乏。本试验通过模拟棉田干旱,研究化学封顶和复水后不同时间喷施缩节胺对干旱后棉花冠层时空分布及产量构成的影响,探讨干旱后棉花化学调控增产稳产的可行性,为农业植棉生产提供一定的理论指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2020年4─10月开展,试验地位于新疆沙湾县四道河子镇(44°29′N、85°57′E,海拔352 m)。该区属温带大陆性干旱气候,无霜期170~190 d,年均降水量140~200 mm,年蒸发量 1 500~2 000 mm,全年日照时数2 800~2 870 h,年均气温6.9 ℃。试验田前茬为棉花,土质为粘质壤土。化学封顶采用25%缩节胺水剂,由中化作物保护品有限公司生产提供;常规化控采用甲哌嗡(有效成分98%)可溶性粉剂,由四川国光农化股份有限公司生产提供。供试棉花品种为‘新陆早60号’。

1.2 试验设计

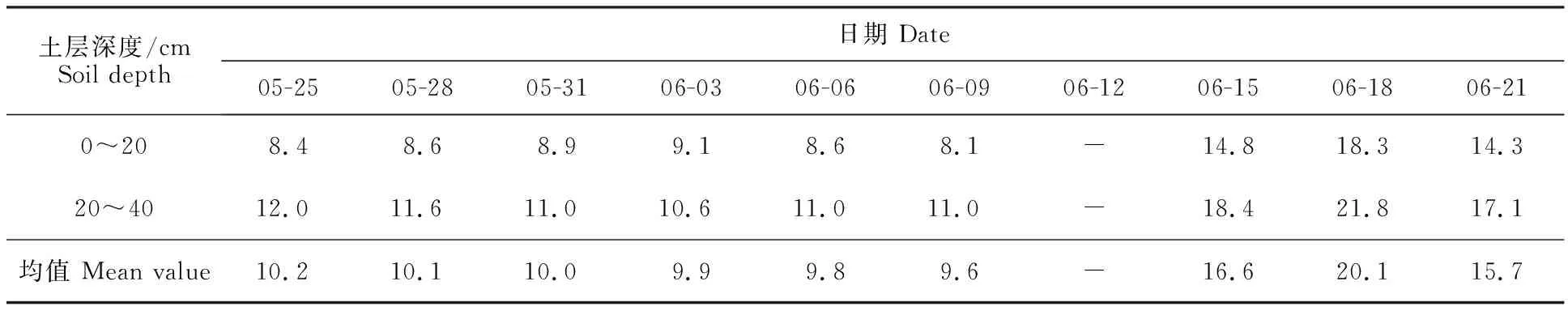

试验于2020年4月10日播种棉花,4月28日出苗,基本苗数26.3万株·hm-2。试验背景设置:自5月25日棉花现蕾后,间隔3 d取0~40 cm土层土样,采用烘干法测定土壤含水率(表1);干旱设置:6月3日至6月12日内持续10 d平均土壤含水率≤10%[24],随后进行复水。

表1 蕾期棉田土壤含水率Table 1 Moisture content in soil of cotton field at bud stage %

采用二因素裂区试验设计,打顶方式为主区,分为人工打顶和化学封顶;缩节胺喷施时间为副区,分为复水后3 d(D3)、6 d(D6)、9 d(D9)喷施缩节胺及清水对照(CK)。人工打顶摘除一叶一心,化学封顶采用增效缩节胺(DPC+)750 mL·hm-2,兑水450 L·hm-2喷施。普通缩节胺喷施分两次,初次用量7.5g·hm-2,间隔10 d二次用量15 g·hm-2,兑水750 L·hm-2,各处理用量相同。人工打顶与化学封顶均于7月10日进行。

田间试验小区棉花种植模式采用一膜六行(66 cm+10 cm)宽窄行,株距为9 cm,理论密度为29.2万株·hm-2。各小区面积9 m× 6.84 m,处理重复3次,共24个小区。9月10日喷施脱叶催熟剂,10月10日机械采收。试验地水肥运筹及其他田间管理均按当地高产田进行。

1.3 测定项目及方法

叶绿素SPAD值:于各处理小区选取中行和边行长势均匀棉株连续各5株,作为定株。自6月15日起,间隔10~12 d采用SPAD-502型(日本产)便携式叶绿素测定仪测定棉株倒四功能叶叶绿素相对含量(人工打顶后为倒三功能叶),选定叶片不同部位(避开主叶脉)测量5次,取其平均值作为测量值。

比叶重:自6月15日起,间隔10~12 d于各处理小区选取棉花中行和边行长势均匀一致棉株各3株,每株叶片分别按下部(1~3果枝)、中部(4~6果枝)、上部(7果枝以上)分层,每层叶片采用打孔器(直径1 cm)打孔,采集后的300枚叶圆片装入牛皮纸袋中,于80 ℃烘箱烘干至恒量,电子天平称量。

冠层结构指标:于各处理小区选取具代表性样点3个,采用CI-110数字式植物冠层结构分析仪 (美国CID公司)测定叶面积指数(LAI)、平均叶簇倾角(MIFA)和散射辐射透过系数(TC)。参照姚青青等[25]方法,于19:00-21:00内无强烈直射光时,将鱼眼探测器放置于小区棉株主茎处采集图像,测量水平方向分为膜间和行间,垂直方向按下部(20~40 cm)、中部(40~60 cm)和上部(60 cm以上)分为3层,取膜间和行间平均值作为一次测量值,各样点重复5次,图像采用 Plant Canopy Analysis System专用软件分析。

产量及产量构成:于棉花吐絮期,调查各个小区收获株数和总铃数,计算单株结铃数;将已吐絮棉铃按下部(1~3果枝)30个、中部(4~6果枝)40个、上部(7果枝以上)30个进行采摘,晾干称量并扎花,计算棉花单铃质量和衣分,最终计算 各小区籽棉产量与皮棉产量,各处理小区重复 3次。

1.4 数据处理

采用Microsoft office 2016和SPSS 19.0 进行数据统计和分析,采用Duncan’s进行多重比较,检验差异显著性(α=0.05)。

2 结果与分析

2.1 化学调控对干旱后棉花不同部位叶面积指数的影响

由图1可知,各处理叶面积指数均呈“单峰曲线”变化。除CK处理外,其余处理均在出苗后96 d达到最大值。最大LAI值以CK处理最高,D3处理值最低,平均值分别为4.9和4.0,总体表现为CK>D9>D6>D3,化学封顶最大LAI值比人工打顶平均高5.6%。除D9处理外,各缩节胺处理LAI整个生育期内均低于CK处理。

分析各部位叶面积指数的差异发现,最大LAI值出现时间在冠层各部位上表现出时空不同步性,先后顺序为下部、中部和上部。打顶前(出苗后50~74 d),缩节胺处理各部位叶面积指数均低于CK处理。打顶后,除D9处理外,上部和下部叶面积指数仍低于CK处理。中部叶面积指数以D3处理平均值最高,D9处理平均值最低,表现为D3>D6>CK>D9。与人工打顶相比,化学封顶中部叶面积指数显著降低,下部和上部叶面积指数显著增加。

2.2 化学调控对干旱后棉花不同部位平均叶簇倾角的影响

平均叶簇倾角(MFIA)可有效反映出棉花冠层结构中的叶片直立状况[13]。由图2可知,打顶前(出苗后50~74 d),喷施缩节胺处理各部位MFIA均高于对照处理,以D3处理平均值最高。打顶后,D3处理冠层各部位MFIA显著低于CK处理。相对人工打顶,化学封顶各部位平均叶簇倾角均有所提升。采用化学封顶和缩节胺喷施均有利于叶片保持直立,保证冠层各部位受光面积。

2.3 化学调控对干旱后棉花不同部位散射辐射透过系数的影响

如图3所示,CK处理各部位散射辐射透过系数(TC)在整个生育期内均处于较低水平。打顶前(出苗后50~74 d),缩节胺处理各部位TC值显著高于CK,但处理间差异不显著。打顶后,各部位TC值均以D3处理最高,总体表现为 D3>D6>D9>CK。与人工打顶相比,化学封顶显著增加了中部TC值,而对下部和上部TC值无显著影响。

2.4 化学调控对干旱后棉花叶绿素SPAD值的影响

由图4可知,棉花叶片SPAD值总体呈下降后上升趋势。整个生育期内缩节胺处理的SPAD值均高于CK处理,D3处理SPAD值则保持较高水平,两种打顶方式下规律表现一致。比较最终SPAD值可知,D3处理SPAD值比CK处理平均高6.8%,化学封顶SPAD值比人工打顶平均高1.6%。采用化学封顶和低量缩节胺喷施均有利于棉花叶片叶绿素合成。

2.5 化学调控对干旱后棉花不同部位比叶重的影响

如图5所示,随生育进程推移,各处理比叶重变化趋势基本一致,打顶前(出苗后50~74 d),比叶重呈下降后上升趋势,CK处理下降幅度最大,D9处理降幅最小,平均降幅分别为32.8%和 22.8%。打顶后,随着缩节胺喷施时间的延长,处理间比叶重呈上升后下降趋势,以D6处理比叶重平均值最高,CK处理平均值最低,总体表现为D6>D3>D9>CK。

进一步分析不同部位比叶重的差异发现,打顶前(出苗后50~74 d),各部位比叶重下降幅度整体表现为下部>中部>上部,而处理间比叶重降幅仅中部和上部差异显著,表现为CK>D3>D6>D9。打顶后,与CK处理相比,缩节胺处理各部位叶片比叶重均有所增加,以下部和中部增幅最为显著。化学封顶棉花上部比叶重显著降低,中部和下部比叶重显著增加,导致整体变化不显著。

2.6 化学调控对干旱后棉花产量及产量构成的影响

由表2可知,在产量构成中,与CK处理相比,缩节胺处理显著提高棉花单株结铃数、单铃质量和籽棉产量。其中籽棉平均产量以CK处理最低,D6处理最高,最低值5 805.6 kg·hm-2,最高值6 958.7 kg·hm-2,D6处理比对照平均增加19.9%,籽棉产量整体表现为D6>D9>D3>CK;与人工打顶相比,化学封顶棉花单株结铃数和单铃质量增幅不显著,籽棉产量平均提高 4.0%。皮棉产量平均提高3.3%。衣分在各处理间异不显著。

表2 不同处理干旱后棉花产量及产量构成因素Table 2 Yield and yield components of cotton under different treatments after drought

3 讨 论

作物冠层结构能较为灵敏地反映外部环境变化,而叶面积指数则是反映其特性的重要指标之一[12]。棉花叶面积指数存在一定的阈值,最大叶面积指数以不超过4.5为宜,过大则可能导致群体郁闭[26]。石洪亮等[27]和郭子锋等[28]研究表明,干旱或灌溉量不足会导致作物营养生长受阻,叶面积指数将出现不同程度的下降。本试验中,棉花蕾期遭受干旱,复水后对照处理棉花叶面积指数达到3.7~4.9,这可能是复水后棉花营养生长产生了补偿作用。因此,复水后为控制旺长,棉花仍需施以轻度化学调控。

冯国艺等[29]研究认为,高产棉花的群体冠层应保证生育前期中下部叶面积指数比例高,各层间隙及叶倾角大,而生育后期上部叶面积指数缓慢降低。试验结果显示,打顶前(出苗后50~74 d),随着缩节胺喷施时间提前,冠层各部位叶面积指数显著降低,并以上部冠层下降最为明显,平均叶簇倾角和散射辐射透过系数明显升高,这与冯国艺等[29]的研究结果一致。打顶后,叶面积指数上部和下部显著降低,中部显著增加,叶片同化的光合产物更多转移至中部,不利于上部结铃[30],限制了棉花后期增产潜力。化学封顶棉花冠层下部、上部叶面积指数显著增加,各冠层指标整体呈增加趋势。说明化学封顶通过优化上部冠层[18],棉花冠层结构进一步优化,有利于棉花产量形成。此外,复水后3 d会导致叶面积指数过低,棉花生育后期散射辐射透过系数过高,平均叶簇倾角反而下降,棉花漏光损失严重,不利于棉花产量的 形成。

叶绿素含量和比叶重是判断叶片营养状况的重要指标[10]。干旱会造成棉花叶绿素缓慢上升。干旱缓解后,短期内叶绿素将呈下降趋势[31],本试验研究与结果相一致。许多研究表明,化学封顶和缩节胺喷施均有利于棉花叶绿素合成[10,32-33]。本试验进一步证明,随着缩节胺喷施时间提前,比叶重伴随叶绿素SPAD值显著增加。喷施缩节胺显著增加了前期冠层中上部比叶重,后期影响转移至中下部,而化学封顶比叶重上部显著降低,中下部显著增加。这可能是干旱导致冠层下部叶片前期生长受阻,叶片光合面积和功能难以发挥,棉花的营养生长中心向中上部 转移。

罗宏海等[13]研究表明,棉花生育后期叶面积指数和叶倾角与单株结铃数、皮棉产量间呈显著正相关,通过延缓生育后期叶面积指数衰退,进而起到增产效果。本试验结果表明,干旱后棉花延迟施用轻量缩节胺能有效控制前期叶面积指数增长,提高棉花叶倾角,而对后期叶面积指数无显著影响,单株结铃数和单铃质量增加,籽棉和皮棉产量均显著提高。

4 结 论

棉花蕾期遭受干旱,复水后需进行轻度化调以控制其旺长。通过延迟喷施低剂量缩节胺,棉花叶片比叶重和叶绿素相对含量显著提升,各部位冠层配置更为合理,通过化学封顶进一步激发干旱后棉花的补偿效应,表现出一定的增产效果。其中,化学封顶下复水后6 d喷施低量缩节胺,棉花叶面积指数均匀分布,叶片保持直立,冠层通风良好,能够最大限度的发挥棉花增产稳产潜力,棉花产量最高。