群体共同经历影响不公平感知*

吕飒飒 孙 欣 沈林林,2 武雨晴 赵 纾 王 霏 汪祚军

(1 宁波大学心理学系,浙江 宁波 315211) (2 宝鸡高新第五小学,陕西 宝鸡 721000) (3 厦门大学广告系,福建 厦门361005)

1 引言

现实生活中,人们经常会经历不公平,例如各种情境中(如家庭、学校、企业及社会)的报酬、利益、资源等分配的不公平。大量研究表明,不公平经历会增加个体的抑郁(Buttrick &Oishi,2017)、焦虑(Buttrick et al.,2017;Layte,2011),以及愤怒(Gummerum et al.,2016;Seip et al.,2014)等情绪,降低幸福感和生活满意度(Cheung &Lucas,2016)。在人际方面,不公平经历会降低个体对他人的信任(Fairbrother &Martin,2013;Hastings,2018),减少利他与合作行为(Wu et al.,2015),增加欺骗行为(Houser et al.,2012;Valle &Ploner,2017)和对不公平实施者的攻击和报复行为(Brosnan &de Waal,2014;Brüne et al.,2013;Fehr &Fischbacher,2004;Greitemeyer &Sagioglou,2017;Henrich et al.,2006)。然而,以往研究大多着重于考察个体“独自经历”不公平时的认知、情绪及行为,而鲜有研究考察“共同经历”不公平对个体的影响。

最后通牒博弈(Ultimatum Game,简称 UG) (Güth et al.,1982)和独裁者博弈(Dictator Game,简称DG) (Kahneman et al.,1986)是用来考察不公平现象的经典研究范式。在最后通牒博弈中,两名参与者分别被赋予“提议者(proposer)”或“接受者(receiver)”的角色。由提议者对一笔资源(例如金钱)进行分配。提议者提出分配方案,接受者有权选择“接受”或“拒绝”该方案。如果接受者选择“接受”,则按该分配方案进行分配;如果接受者“拒绝”,则提议者和接受者什么都得不到(Inaba et al.,2018;Wei et al.,2018)。独裁者博弈是最后通牒博弈的一种变式,其不同之处在于:该博弈任务中,接受者只能接受,而无权拒绝。上述两种经典博弈范式显然是设计用来考察个体“独自经历”不公平(只有一名“接受者”遭受不公平分配)的情况。虽然在一些研究中也涉及第三方,但这些研究中的第三方往往是作为观察者或惩罚者(第三方惩罚) (Biella &Sacchi,2018;Peterburs et al.,2017;Fehr &Fischbacher,2004;Johanna et al.,2012),而非作为不公平分配的共同经历者。

现实生活中存在两种共同经历,一种是个体与他人以“个体身份”共同经历,另一种是个体与他人以“群体身份”共同经历(沈林林 等,2020;苗晓燕 等,2021)。第一种共同经历,如自己遭受不公平,另一他人也遭受不公平,此时个体与他人“共同经历”不公平;然而,此种共同经历条件下,个体与他人是独立的,不涉及共同群体身份。第二种共同经历则涉及群体成员身份,即个体与他人作为群体的一员共同遭受不公平,我们将此种现象称为“群体共同经历不公平”。群体共同经历不公平在日常生活中普遍存在,例如具有同一种族或地域身份的个体,以及具有其他群体特征的个体,共同经历不公平。本研究聚焦第二种共同经历不公平,即“群体共同经历不公平”,对个体不公平感知的影响。具体而言,本研究旨在考察:当个体与他人以群体身份共同经历不公平,相比独自经历不公平,是会降低还是提升个体的不公平感知?对上述问题的回答有利于将不公平经历的研究从个体层面扩展到群体层面,并且对于降低个体的不公平感知,以及维护社会稳定(如降低由于不公平感知导致的敌对态度和攻击行为),都具有重要的借鉴意义。

1.1 共同经历

以往研究表明,不公平感知会受社会情境因素的影响,如权力、社会地位、心理距离等(Hu et al.,2015;Hu et al.,2014;Wu et al.,2011;孙倩 等,2019)。例如Sawaoka 等人(2015)发现,高权力个体,相比低权力个体,更加地预期他人公平地对待自己,更快速地感知到针对自己的不公平(对不公平分配的反应时更短),以及对这种不公平更快地做出回应(更换雇主)。Hu 等人(2014)发现,启动了高社会地位的个体,相比启动了低社会地位的个体,在所有分配方案(包括公平分配和不公平分配)上的接受率更低。社会情境因素对不公平经历的影响也得到脑电证据的支持(王益文 等,2014;Hu et al.,2014;Wu et al.,2011)。例如,王益文等人(2014)考察了群体身份如何影响最后通牒博弈中个体“公平关注(fairness considerations)”时的脑电活动,结果发现,组外成员给出的公平提议(5:5)和中等不公平提议(3:7)比极端不公平提议(1:9)诱发更负的 AN1 (anterior N1;该脑电成分对高威胁性或新颖性的刺激敏感,反映了个体无意识的警觉机制),而组内成员给出的不同公平程度的提议所诱发的AN1 无显著差异。此外,来自组内成员的中等和极端不公平提议比公平提议引起更负的内侧额叶负波(medial frontal negativity,MFN;该脑电成分对社会预期或社会规则的违反敏感),但来自组外成员的不同提议则没有导致MFN 波幅的变化。上述研究表明,人们的不公平感知不仅取决于分配方案本身,而且取决于社会情境。共同经历,作为一种非常普遍且重要的社会情境因素,也可能会影响个体的不公平感知。

以往研究发现,共同经历会影响个体的感知觉体验(Boothby et al.,2014)、个体间的社会联结(Gao et al.,2020;Turner &Wainwright,2003;Whitehouse et al.,2014)以及合作行为(Miao et al.,2020;苗晓燕 等,2021)。例如,Boothby 等人(2014)发现,与他人一起品尝巧克力,相比独自品尝巧克力,可口的巧克力被判断为更可口,不可口的巧克力被判断为更不可口。换言之,共同经历增强了个体的感知觉体验。其它研究发现,共同经历身体伤痛(Turner &Wainwright,2003)、战争(Whitehouse et al.,2014),以及社会排斥(Gao et al.,2020)会增强共同经历者之间的亲密感和社会联结(social bond);此外,共同经历生理疼痛(如吃很辣的食物) (Bastian et al.,2014),或“社会疼痛” (社会排斥) (Miao et al.,2020),或其他负性情绪事件(如考试失败或失恋) (苗晓燕 等,2021)等,都会增加共同经历者之间的合作行为。那么共同经历不公平如何影响人们的不公平感知呢?

沈林林等人(2020)首次在公平领域考察了共同经历对个体不公平感知的影响。该研究采用传统的最后通牒博弈任务操纵“独自经历不公平”,采用改编的三人最后通牒博弈任务操纵“共同经历不公平”。具体而言,在独自经历条件下,一名“分配者” (计算机操纵的虚拟人物)给一名“接受者” (被试)实施不公平分配;而在共同经历条件下,一名“分配者” (计算机操纵的虚拟人物)给两名“接受者” (被试)实施不公平分配。结果发现,即使在共同经历与独自经历两种条件下个体的客观金钱获益相等,个体在共同经历不公平条件,相比独自经历不公平,不公平感知更低。换言之,共同经历不公平降低了个体的不公平感知。需要指出的是,虽然上述研究考察了共同经历不公平对个体不公平感知的影响,然而该研究仅涉及到个体与他人以“个体身份”共同经历不公平的情况。个体与他人以“群体身份”共同经历不公平如何影响个体的不公平感知尚不得而知。

1.2 群体共同经历如何影响个体的不公平感知

1.2.1 群体共同经历、社会比较与不公平感知

以往研究指出,社会比较是产生不公平感知的重要心理过程。经典公平理论(Adams,1966)认为,人们在社会交换互动中,会与他人进行比较从而形成公平判断,进而产生公平与否的感知。Fehr 和Schmidt (1999)指出,不公平感知是个体在社会情境中参照他人结果的基础上进行的一种主观判断。近年来,基于经济博弈任务的诸多研究业已证明,个体并非追求自身利益最大化的纯粹理性人,而是更在意自身与他人所获得的相对收益(e.g.,Blake &McAuliffe,2011;Blake et al.,2015;My et al.,2018;Zhen &Yu,2016)。Zhen 和Yu (2016)发现,越倾向于与他人进行比较的个体(即在社会敏感性量表上得分越高),越有可能拒绝不公平的分配。

基于社会比较理论(Festinger,1954),沈林林等人(2020)提出“参照点改变”的观点来解释共同经历不公平对个体不公平感知的影响。根据该观点,当个体独自经历不公平时,个体公平判断的重要、且唯一参照点是提议者的收益。如果提议者给予自己更多的收益,而给予接受者较少的收益时,接受者会由于“上行比较” (将自身收益与提议者的收益进行比较)而产生不公平感知。然而,当个体与他人共同经历不公平时,个体公平判断的参照点可能发生变化。此时,个体不仅与提议者之间进行比较,还可能与共同经历者之间进行比较。不仅如此,根据社会比较理论的核心观点——“人们更倾向于与相似他人进行比较”,后一种比较,即与共同经历者之间的比较,甚至会居于主导地位。由于与共同经历者之间的比较是一种平行比较,因此可能会降低个体的不公平感知。

沈林林等人(2020)考察的是未涉及群体成员身份的共同经历,那么当涉及群体成员身份,即当个体与他人以群体身份共同经历不公平时,“参照点改变”的观点是否仍然适用呢?以往研究考察了群体成员身份对个体社会比较的影响。这些研究表明,内群体参照是一种非常普遍的现象(Brown et al.,1992;Leach &Vliek,2008;Major et al.,1993;Smith &Leach,2004)。毕竟,只有当两件事情属于同一个类别或群体时,它们才具备可比性(Allport,1940;Sherif &Hovland,1961)。Smith 和Leach (2004)通过日记法研究人们日常生活中的社会比较,结果发现,少数民族的学生更倾向于与其他少数民族的学生进行社会比较。Major 等人(1993)通过最简群体范式(minimal group paradigm)操纵群体成员身份,随后将被试暴露于成功的(或不成功的)内群体(或外群体)成员。结果表明,暴露于成功的内群体成员时,被试报告了更低的自尊以及更消极的情绪。

当个体与他人以群体身份共同经历不公平时,个体可能会将自身遭遇与同一群体中具有相似经历的他人(共同经历者)进行社会比较。由于内群体成员之间的比较是平行比较(自身遭遇不公平,他人也遭遇不公平),据此我们似乎可以做出假设1:群体共同经历不公平,相比独自经历不公平,会降低个体的不公平感知。然而,群体成员身份还有可能朝另外一个相反的方向上影响共同经历条件下的不公平感知。

1.2.2 群体成员身份与不公平感知

“物以类聚,人以群分”,人们总是倾向于将自己归属于某一个群体。根据社会身份理论(social identity theory) (Tajfel,1982),一旦个体将自身归类于某一群体,产生群体身份认同,则其知觉、态度、感受以及行为均可能会受到群体成员身份的影响。其中,最典型的结果是会导致内群体偏好和外群体贬损(如Baumgartner et al.,2012;Everett et al.,2015;Hewstone et al.,2002)。近期的一项研究表明,即使是非常年幼(3~4 岁)的儿童,他们也会受到有关群体身份的简单线索(如不同颜色的袖章、贴纸或围巾)的影响,从而表现出对内群体成员的偏好,例如,更加喜欢内群体成员,判断内群体成员和自己更有可能拥有相同的喜好等(Richter et al.,2016)。

公平领域的研究表明,群体成员身份影响个体的不公平感知及行为倾向。基于双人最后通牒博弈任务的一些研究表明,个体更倾向于拒绝外群体成员的不公平分配(王益文 等,2014;Dover et al.,2015;McAuliffe &Dunham,2016;Valenzuela &Srivastava,2012)。例如,王益文等人(2014)通过最简群体范式操纵内群体和外群体身份,随后让被试完成最后通牒博弈任务。结果表明,被试对外群体成员提出的不公平提议(无论是中等不公平提议,还是极端不公平提议)的接受率显著低于提议者为内群体成员的条件。Dover 等人(2015)考察了个体在遭受内群体和外群体成员不公平对待时的认知(歧视归因)、情绪以及行为反应。结果发现,受外群体成员不公平对待时,相比受内群体成员的不公平对待,被试更有可能将这种不公平对待归因为“歧视”,从而产生更强烈的愤怒情绪,以及对不公平实施者的更严厉的惩罚。Gordijn 等人(2010)发现,凸显个体与不公平遭受者的相似性会增强个体与受害者的群体认同,进而增强了个体的不公平感知。

当然,基于双人最后通牒博弈任务的另一些研究也发现了相反的结果,即为了维护公平的规范,人们更倾向于惩罚内群体成员的不公平行为,表现出“黑羊效应(black sheep effect)” (McLeish &Oxoby,2011;Mendoza et al.,2014;Wu &Gao,2018;张振 等,2020)。然而,关于第三方惩罚(或称为利他性惩罚)的研究则相对一致地表明,人们更加难以容忍外群体成员对内群体成员实施的不公平行为。例如,Bernhard 等人(2006)以巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)当地的两个部落为研究对象,结果发现,当内群体成员遭受外群体成员的不公平对待时(相比外群体成员遭受外群体成员的不公平对待,以及外群体成员遭受内群体成员的不公平对待),两个部落中的居民都对不公平实施者施以更严厉的惩罚。Goette 等人(2006)以在一起进行为期4 周集训的部队军官为研究对象,也发现了类似的结果,即当自己所在排的军官受到另一个排的军官不公平对待时,被试对不公平实施者施加了更严厉的惩罚。Schiller 等人(2014)进一步研究发现,相比不公平实施者无群体身份,当不公平实施者为外群体成员时,人们会实施更严厉的惩罚,而当不公平实施者是内群体成员时,人们会实施更少的惩罚。

总体而言,无论是关于双人最后通牒博弈的研究还是第三方惩罚的研究,其结果均表明,群体成员身份会影响个体的不公平感知与行为。尽管有部分基于双人博弈任务的研究表明,人们对内群体成员实施的不公平行为更加难以容忍,但其他研究,包括双人博弈任务以及第三方惩罚的研究,则表明人们会对外群体成员实施的不公平行为产生更强烈的认知、情绪和行为反应。具体到本研究中,当个体与他人以群体身份共同经历不公平时,个体可能将不公平实施者视作外群体成员(毕竟,内/外群体是相对而言的)。根据自我分类理论(Self-Categorization Theory) (Turner et al.,1987),人们会根据一些线索,甚至是一些微不足道的线索,自动地将自己和他人划分为内群体或外群体。一旦个体将自身与共同经历者视作内群体成员,而将不公平实施者视作外群体成员,基于以往研究,我们似乎可以做出假设2:群体共同经历不公平,相比个体独自经历不公平,会提升个体的不公平感知。

综上,本研究旨在考察群体共同经历如何影响个体的不公平感知,并检验上述两类竞争性假设。3项实验均采用传统的双人最后通牒博弈任务操纵独自经历不公平,采用三人最后通牒博弈任务(沈林林 等,2020)操纵共同经历不公平。3 项实验分别采用共同命运(payoff commonality) (Charness et al.,2007;Sutter,2009) (实验 1),轮流为群体做决策(Sutter,2009;Sutter &Strassmair,2009) (实验2),以及招募成对朋友(实验3)来操纵和诱发群体成员身份。

2 实验1:操纵“共同命运”考察群体共同经历对不公平感知的影响

2.1 方法

2.1.1 被试

虽然本研究旨在考察“群体共同经历”如何影响个体的不公平感知,但为重复验证沈林林等人(2020)的研究结果,以及考察“个体共同经历不公平”和“群体共同经历不公平”之间是否存在差异,本研究实验1 也将“个体共同经历”作为参照组。采用G*Power 3.1 计算(Faul et al.,2007)样本量,对于本研究适用的单因素方差分析,α

=0.05 且中等效应(f

=0.25)时,预测达到80%统计力水平的总样本量至少为159。本实验共招募大学生被试159 人,随后随机分配到独自经历、个体共同经历、群体共同经历三种不公平分配条件下。由于群体共同经历条件下2 人程序出错,2 人答题不认真(1 人所有分配方案上的不公平感知评分及选择均相同,另外1 人多题未答),以及独自经历条件下2 人程序出错,2人答题不认真,故予以剔除。最终151 名被试(男41 人,女110 人;平均年龄19.19 ± 1.76 岁)的数据纳入统计分析,其中,独自经历条件下46 人,个体共同经历52 人,群体共同经历53 人。实验结束后,每名被试获得15 元实验报酬及小礼品。2.1.2 实验程序

在独自经历条件下,被试两人一组来到实验室。主试告知被试,他们两人将通过计算机完成一项分钱任务。计算机会指定其中一人为“分钱者”,另外一人为“接受者”。“分钱者”会被给予一定数额的金钱,并由他在两人之间进行分配。作为“接受者”,如果接受分钱者的分配方案,就按F 键做出反应,最终也按照该分配方案进行分配;如果拒绝,则按J 键做出反应,此时“分钱者”和“接受者”则什么都得不到。事实上,在实验过程中所有被试均被指定为“接受者”,“分钱者”是由计算机操纵的虚拟人物;惟其如此,才能有效操纵公平或不公平的分配方案,并保证3 种实验条件下的分配方案一致(沈林林 等,2020)。

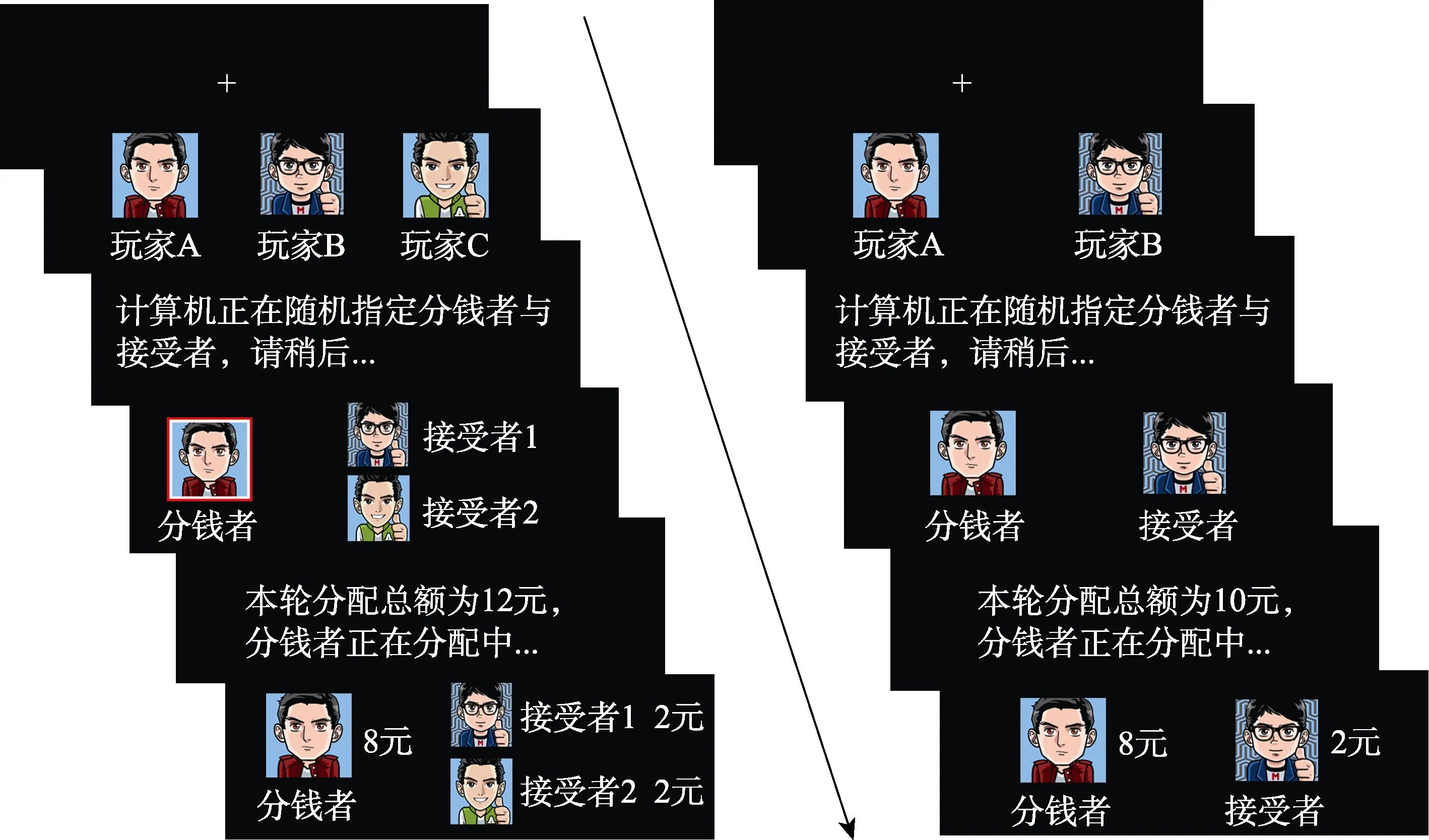

随后,主试采集被试的照片,并上传到实验程序,这一操作的目的在于:(1)帮助被试辨识自己和他人身份,(2)增加实验的可信度(被试能看到自己以及另一名被试的真实照片)。接下来,两名被试分别被带到不同房间,在电脑上完成最后通牒博弈任务。大体实验流程如图1。

图1 实验流程图(左边为共同经历不公平,右边为独自经历不公平)

两种(群体vs.个体)共同经历的操纵

在两种共同经历条件下,被试3 人一组来到实验室。主试告知被试:他们将一起通过计算机完成一项分钱任务。计算机会随机指定他们中的一人作为“分钱者”,另外两人作为“接受者”,由“分钱者”来分钱。在真实实验的过程中,所有被试均被计算机指定为“接受者”。换言之,“分钱者”和另一名“接受者”均为计算机设定的虚拟人物——只是用了另外两人的真实照片。在“个体共同经历”条件下,主试告知被试:作为“接受者”,在每一轮分配之后,他们需要做出“接受”或“拒绝”的决定;如果接受(按F

键),则按该分配方案在自己与分钱者之间进行分配;如果拒绝(按J

键),则自己和分钱者在该轮分配中什么都得不到。此时,被试和另一接受者共同经历不公平,但不涉及到与另一接受者之间的共同群体身份。在“群体共同经历”条件下,主试告知被试:两名“接受者”作为一个小组,每个小组成员分别为自己的小组做出“接受” (按F 键)或“拒绝” (按J 键)的决定;如两名“接受者”均接受该分配方案,则按该分配方案在3 人之间进行分配;如两名接受者中有任何一人拒绝,则3 人(分钱者和两名接受者)在该轮分配中什么都得不到。此时,个体与他人不仅共同经历不公平,而且自己的决定会影响到另一接受者,即产生共同命运。以往研究表明,相比最简群体范式,共同命运范式能更有效地操纵和凸显群体身份(Charness et al.,2007;Sutter,2009;Wang et al.,2018)。总体而言,我们不仅通过共享“小组”身份,而且在此基础上通过“共同命运”来操纵群体成员身份,进而区分“群体共同经历”与“个体共同经历”两种实验条件。随后,同独自经历条件,主试采集被试的照片,并上传到实验程序。

不公平分配方案的操纵

每种实验条件下共28 轮分配,其中24 轮为不公平分配,另外4 轮为公平分配(作为filler)。为创设不公平分配,在每一轮分配中,分钱者(计算机操纵的虚拟人物)会将总额中一大半金钱留给自己,而将很少的金钱分配给被试(接受者1)和另一接受者(接受者2,即计算机创设的虚拟人物)。被试在每一轮不公平分配中所获得的金钱数额和另一“接受者”所获得的金钱数额相差±1 元。例如,分钱者会给自己16 元,而给被试分配2 元,给另一接受者分配3 元。为避免金钱数额的影响,3 种实验条件下被试在每一轮中被分配的金钱数目相等。在每一轮分配方案呈现后,被试做出“接受”或“拒绝”的决定。为避免提供反馈结果影响被试的不公平感知以及随后的决策,我们在实验过程中并不 提供任何有关决策结果的反馈,即在被试做出决策后直接进行公平感知的测量:“您觉得分钱任务中分钱者给您分配的钱数公平吗?” (1 表示非常不公平

,9 表示非常公平

) (沈林林 等,2020)。2.2 结果与分析

2.2.1 不公平分配操纵的有效性检验

配对样本t

检验结果表明,不公平分配条件下的不公平感知分数(M

=7.25;SD

=1.19)显著高于公平分配条件下的不公平感知分数(M

=1.69,SD

=1.05),t

(150)=42.03,p

< 0.001,Cohen’sd

=3.41。不公平分配条件下的拒绝率(M

=0.60;SD

=0.34)显著高于公平分配条件下的拒绝率(M

=0.05,SD

=0.16),t

(150)=17.70,p

< 0.001,Cohen’sd

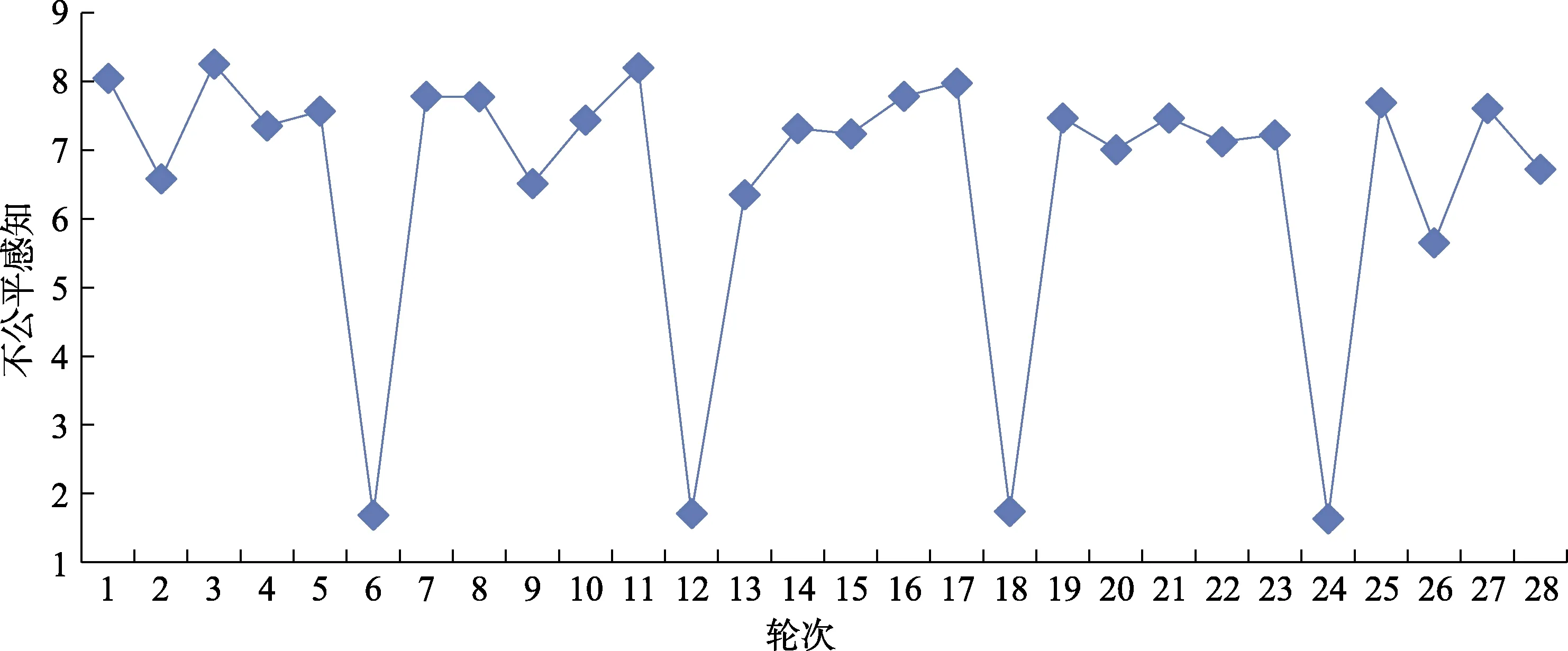

=2.07。以上结果表明,不公平分配方案操纵有效(被试在不同分配轮次上的不公平感知分数见图2)。

图2 被试在不同分配轮次上的不公平感知分数(第6、12、18、24 轮为公平分配,其他为不公平分配)

2.2.2 不公平感知及拒绝率

因本研究旨在考察共同经历不公平条件下的不公平感知(4 轮公平分配仅作为防止被试猜到实验目的的filler,以及对不公平操纵进行有效性检验),故后续仅对不公平分配方案条件下的结果进行分析。此外,卡方分析表明,3 种实验条件下男女性别比例无显著性差异,χ(2,N

=151)=1.50,p

=0.472;故后续分析不再考虑性别因素。单因素方差分析表明,3 种实验条件下的不公平感分数差异显著,F

(2,148)=4.62,p

=0.011,

η=0.059。事后比较(LSD)发现,群体共同经历条件下(M

=7.04,SD

=1.19)和个体共同经历条件下(M

=7.09,SD

=1.22)的不公平感分数显著低于独自经历条件(M

=7.69,SD

=1.07),p

s < 0.05。两种共同经历条件下的不公平感知分数无显著性差异(p

=0.81)。将被试在每一轮不公平分配方案上的“拒绝”编码为1(“接受”编码为0),然后除以24 轮不公平分配方案,计算被试在不公平分配方案上的拒绝率。对3 种实验条件下的拒绝率进行单因素方差分析,结果表明,3 种条件下的拒绝率差异显著,F

(2,148)=4.20,p

=0.017,η=0.054。事后比较(LSD)发现,群体共同经历条件下的拒绝率(

M

=0.52,SD

=0.35)显著低于独自经历条件下的拒绝率(M

=0.71,SD

=0.29),p

=0.004;个体共同经历条件下的拒绝率(M

=0.59,SD

=0.34)也低于独自经历条件,统计结果边缘显著,p

=0.082;两种共同经历条件下的拒绝率无显著差异(p

=0.25)。2.3 讨论

实验1 的结果表明,群体共同经历不公平,相比个体独自经历不公平,显著降低了个体的不公平感知,以及在不公平分配方案上的拒绝率。此外,无论是在不公平感知上,还是对不公平分配方案的拒绝率上,群体共同经历,相比“个体共同经历”均无显著性差异。上述结果意味着,群体共同经历条件下,并未出现如假设2 所预期的“反转”的结果:即群体共同经历不公平(无论是相对于“个体独自经历”不公平,还是“个体共同经历”不公平)会增强个体的不公平感知。那么,群体共同经历条件下并未出现结果反转的原因,是否是由于共同命运的操纵不足以诱发群体身份所致?毕竟,在每一轮分配中,被试及共同经历者均需做出决定,因而每一轮的分配结果是由被试和共同经历者所共同决定的,而非由被试独自一人所决定。换言之,被试的决策只“部分”地影响到“团队”的结果。该操作可能会影响被试对群体成员身份的感知,即在实验过程中未能真正感受到自己与共同经历者是一个整体。鉴于此,实验2 拟在“共同命运”操纵的基础上,进一步通过“轮流为群体决策”来加强群体成员身份;此时,个体需要“独自”为“整个团队的结果”负责,因而有利于让被试感知自己与共同经历者是一个整体,进而凸显群体成员身份。鉴于本研究旨在考察群体共同经历不公平,相比独自经历不公平,是否仍然会降低个体的不公平感知,故实验2 和实验3 仅涉及群体共同经历。

3 实验2:操纵“轮流为群体决策”考察群体共同经历对不公平感知的影响

3.1 方法

3.1.1 被试

根据G*Power 3.1 计算(Faul et al.,2007),对于本研究适用的独立样本t

检验,α

=0.05 且中等效应(d

=0.5)时,预测达到80%统计力水平的总样本量至少为128。本研究共招募大学生被试130 人,并随机分配到群体共同经历不公平和独自经历不公平两种条件下,其中群体共同经历组63 人,独自经历组67 人。由于群体共同经历组有一名被试猜测到实验目的,2 名被试程序出错,故予以剔除,最终127 名被试的数据纳入统计分析(男68,女59,平均年龄18.85 ± 1.65 岁)。实验结束后,每名被试获得15 元实验报酬。3.1.2 实验程序

关于独自经历不公平组的操纵同实验1。在群体共同经历组,被试3 人一组来到实验室,主试告知被试:两名“接受者”自动成为一个小组,由小组中的每一位成员为小组轮流做决定。换言之,“接受者”需要代表小组做出“接受”或者“拒绝”分配方案的决定。在具体实验流程中,计算机屏幕上会呈现如下指导语:“第N 轮分配开始……本轮由玩家A (被试)做决策” (此时,被试为自己以及另一接受者做决策)。而在接下来的一轮中则呈现:“第N+1 轮分配开始……本轮由另一接受者做决策”。此时,被试能看到分配方案但无须做决定,而由对方——另一名接受者——为自己所在小组做决策。如接受,则该轮中按照分配方案进行分配;如拒绝,则该轮中3 人什么都得不到。

向被试呈现28 轮分配方案(24 轮不公平分配方案,4 轮公平分配方案),由于是轮流为小组做决策,真正需要被试做出反应的分配方案为14 轮(其中12轮为不公平分配方案,2 轮为公平分配方案)。虽然表面上被试与另一接受者分别对各自面临的14 轮分配方案轮流做出反应,但为保证两名被试实验材料同质,通过计算机操纵,被试事实上是对相同的14 轮分配方案做出反应。同样,在独自经历不公平条件下,被试对相同的14 轮分配方案做出反应。

同实验1,实验前采集被试的照片并上传到计算机。在每一轮分配方案呈现后,被试做出“接受”或“拒绝”该轮分配方案的决定;同样,为避免提供反馈结果影响被试的不公平感知及随后的决策,实验过程中并不提供任何有关决策结果的反馈。随后,被试完成公平感知的测量。所有任务结束后,向被试解释实验目的,并支付实验报酬。

3.2 结果与分析

3.2.1 不公平分配方案操纵的有效性检验

配对样本t

检验结果表明,不公平分配条件下的不公平感知分数(M

=7.75;SD

=1.08)显著高于公平分配条件下的不公平感知分数(M

=2.04,SD

=1.77),t

(126)=27.57,p

< 0.001,Cohen’sd

=3.89。不公平分配条件下的拒绝率(M

=0.69;SD

=0.31)显著高于公平分配条件下的拒绝率(M

=0.08,SD

=0.25),t

(126)=17.19,p

< 0.001,Cohen’sd

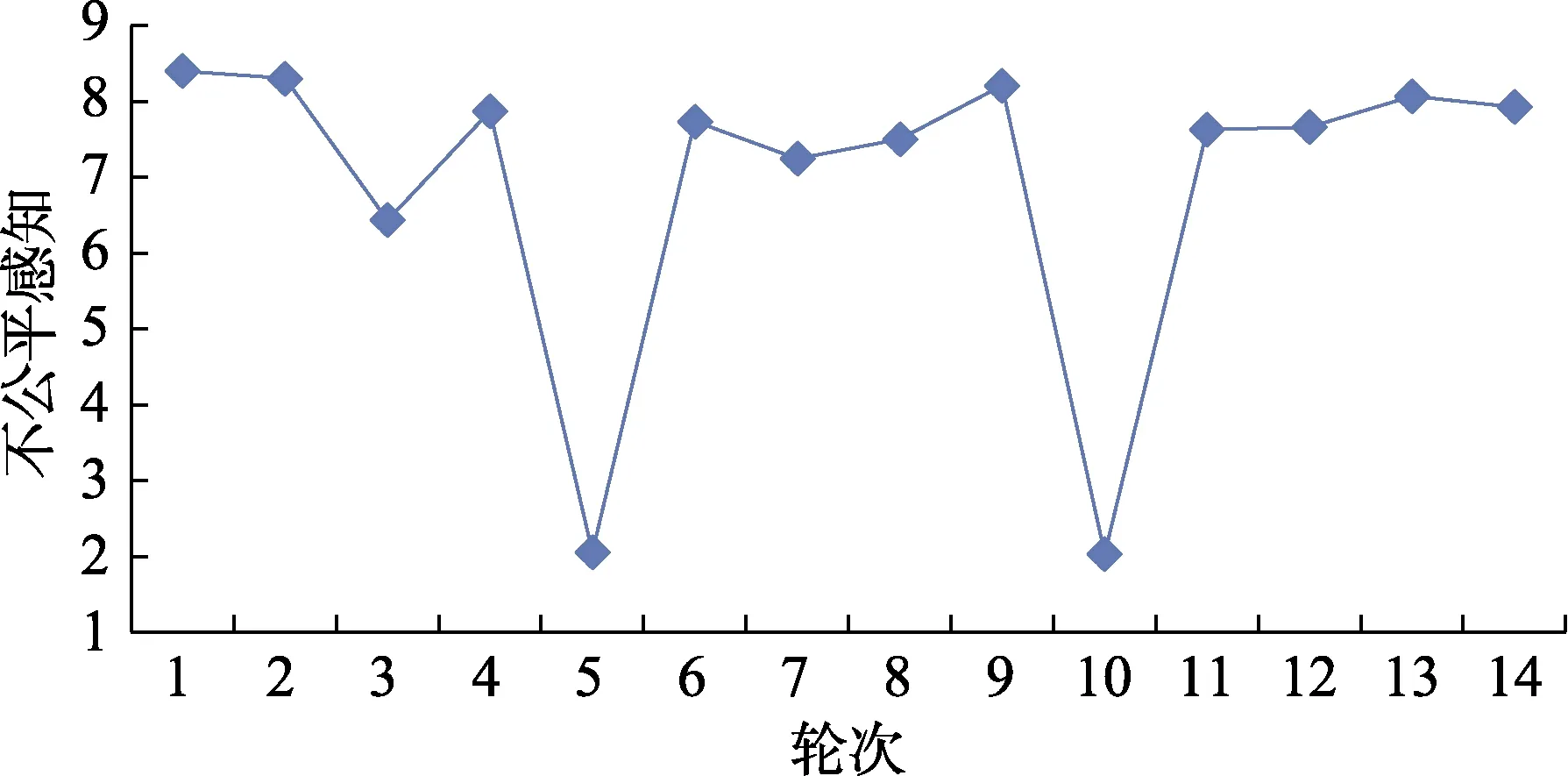

=2.27。以上结果表明,不公平分配方案操纵有效(被试在不同分配轮次上的不公平感知分数见图3)。

图3 被试在不同分配轮次上的不公平感知分数(第5、10 轮为公平分配,其他为不公平分配)

3.2.2 不公平感知及拒绝率

卡方分析表明,两种实验条件下男女性别比例无显著性差异,χ(1,N

=127)=1.05,p

=0.306;故后续分析不再考虑性别因素。对两种实验条件下的不公平感知评分进行独立样本t

检验,结果表明,群体共同经历组与独自经历组在不公平分配方案上的不公平感知差异显著,t

(125)=2.84,p

=0.005,Cohen’sd

=0.51。群体共同经历组的不公平感知得分(M

=7.47,SD

=1.15)显著低于独自经历不公平组(M

=8.00,SD

=0.93)。同样,对两种实验条件下的拒绝率进行独立样本t

检验,结果表明,群体共同经历组的拒绝率(M

=0.65,SD

=0.32)低于独自经历组(M

=0.72,SD

=0.29),但结果未达统计显著性水平,t

(125)=1.20,p

=0.19,Cohen’sd

=0.23。3.3 讨论

实验2 的结果表明,即使在“轮流决策”条件下,群体共同经历不公平,相比独自经历不公平,同样降低了被试的不公平感知。上述结果表明,群体共同经历条件下依然未出现不公平感知的“反转”。此外,两种条件下被试对不公平分配方案的拒绝率无显著性差异。为进一步检验实验1 和2 结果的稳定性,实验3 拟通过招募“成对朋友”来操纵群体成员身份。此外,鉴于前述实验并未对群体身份进行操作性检验,本实验3 拟对两种共同经历条件下(“陌生人群体共同经历”和“朋友群体共同经历”)的群体认同进行测量。

4 实验3:操纵“成对朋友”考察群体共同经历对不公平感知的影响

4.1 方法

4.1.1 被试

根据G*Power (Faul et al.,2007)预先计算样本量。对于本实验适用的单因素三水平方差分析,在显著性水平α

=0.05 且中等效应(f

=0.25)时,预测达到80%的统计力水平所需总样本量至少为159人。本实验共招募163 名被试。在“朋友共同经历组”中让被试邀请他的一名朋友一起来参加实验,共邀请54 名(27 组)被试;在“陌生人共同经历组”中,通过招募互不相识的被试进行实验,同样邀请54 名(27 组)被试。此外,独自经历不公平组招募55名被试。由于“朋友共同经历组”中有一名被试程序出错,故未纳入统计分析。最终162 名被试(男生41 名,女生121 名,平均年龄19.54 ± 1.95 岁)。每名被试在实验结束后获得15 元报酬和小礼品。4.1.2 实验程序

关于“独自经历”不公平组的操纵同实验2。在“朋友共同经历组”,被试邀约他/她的一名朋友一起来参加实验。在实验过程中,通过实验程序操纵,该被试与其朋友均被计算机指定为“接受者”。在“陌生人共同经历组”,两名互不相识的被试一起来参加实验,并均被计算机指定为“接受者”。同实验2,两种共同经历条件下,两名“接受者” (朋友或陌生人)轮流为本小组做出决策。独自经历组和两种共同经历组被试共完成相同的14 轮分配(其中2 轮为公平分配,作为filler),具体实验流程同实验2。

在每一轮分配方案呈现后,被试需做出“接受”或“拒绝”分配方案的决定,并完成公平感知的测量(同实验1 和2)。此外,朋友组与陌生人组完成群体认同的测量(Bastian et al.,2014),该测量共包括4个条目,如“我觉得我与另外一名接受者是一个群体的”、“我觉得我与另外一名接受者之间是紧密联系在一起的”,采用5 点评分(1 代表完全不同意

,5代表完全同意

)。最后,向被试解释实验目的,并支付实验报酬。4.2 结果与分析

4.2.1 不公平分配及群体身份操纵的有效性检验

配对样本t

检验结果表明,不公平分配条件下的不公平感知分数(M

=7.30;SD

=1.22)显著高于公平分配条件下的不公平感知分数(M

=1.62,SD

=1.06),t

(161)=45.62,p

< 0.001,Cohen’sd

=3.57。不公平分配条件下的拒绝率(M

=0.62;SD

=0.32)显著高于公平分配条件下的拒绝率(M

=0.02,SD

=0.07),t

(161)=23.85,p

< 0.001,Cohen’sd

=2.60。以上结果表明,不公平分配方案操纵有效。如图4。

图4 被试在不同分配轮次上的不公平感知分数(第3、6、9、12 轮为公平分配,其他为不公平分配)

首先,将朋友组和陌生人组的群体认同分数(α

=0.73)与量表中值(3=“不确定”)进行单样本t

检验。结果表明,两种实验条件下的群体认同均分 (M

=3.97,SD

=0.60;M

=3.57,SD

=0.69)均显著高于量表中值(t

(52)=11.79,p

< 0.001,Cohen’sd

=1.61;t

(53)=6.15,p

< 0.001,Cohen’sd

=0.82),这一结果表明,两种群体共同经历条件下均诱发了被试的群体认同。此外,对朋友组与陌生人组的群体认同分数进行独立样本t

检验,结果表明,朋友组显著高于陌生人组,t

(105)=3.19,

p

=0.002,Cohen’sd

=0.62。4.2.2 不公平感知及拒绝率

卡方分析表明,3 种实验条件下男女性别比例无显著性差异,χ(2,N

=162)=5.0,p

=0.082;故后续分析不再考虑性别因素。对3 种实验条件下的不公平感知进行单因素方差分析,结果发现,朋友共同经历组(M

=7.03,SD

=1.18)、陌生人共同经历组(M

=7.18,SD

=1.38),以及独自经历组(M

=7.69,SD

=1.01)差异显著,F

(2,159)=4.51,p

=0.012,η=0.054)。事后比较(LSD)发现,朋友共同经历组与陌生人共同经历组的不公平感知显著低于独自经历不公平组(p

s < 0.05),而朋友组与陌生人组的不公平感知无显著差异(p

=0.51)。单因素方差分析表明,朋友共同经历组(M

=0.57,SD

=0.32)和陌生人共同经历组(M

=0.61,SD

=0.32)的拒绝率低于独自组(M

=0.67,SD

=0.31),但3 种实验条件下的差异未达到统计显著性水平,F

(2,159)=1.19,p

=0.28,η=0.016。

4.3 讨论

本实验结果表明:首先,两种群体共同经历(“朋友共同经历”和“陌生人共同经历”)不公平条件下,相比个体独自经历不公平,降低了个体的不公平感知。其次,关于群体认同的操作性检验表明,两种群体共同经历条件下均诱发了群体成员身份,且“朋友群体”相比“陌生人群体”诱发了更强的群体成员身份。尽管如此,本实验结果仍然与实验1 和实验2 的结果相一致,符合“参照点转变”的观点(支持假设1),而不支持竞争性假设(假设2)。此外,同实验2,两种群体共同经历与独自经历条件下,被试对不公平分配方案的拒绝率无显著性差异。

5 综合讨论

近年来,越来越多的研究关注社会情境因素对个体不公平感知及行为的影响(周晓林 等,2015;Ding et al.,2017;Sawaoka et al.,2015;Wu et al.,2012),而不是将社会情境因素作为冗余变量加以排除或控制。将不公平现象纳入社会情境中进行考察,有利于提升研究结果的生态效度。以往研究涉及的社会情境因素包括初始财富、社会距离、社会等级、权力等,而本研究着重考察了一种独特的、但非常普遍的社会情境因素——群体共同经历——对个体不公平感知的影响。3 项实验采用改编的三人最后通牒博弈,通过多种方式,如共同命运(实验1)、轮流决策(实验2)、招募成对朋友被试(实验3),来凸显群体身份。研究结果一致表明,群体共同经历不公平,相比独自经历不公平,均显著降低了个体的不公平感知。本研究结果丰富和扩展了关于社会情境因素如何影响个体不公平感知的研究。

此外,共同经历如何影响个体的感知、情绪及行为是近年来研究者关注的热点问题。例如,Gao等人(2020)发现,共同经历社会排斥,相比独自经历社会排斥,会增强个体之间的社会联结。Miao 等人(2020)发现,共同经历社会排斥,相比独自经历社会排斥,增加了个体之间的合作行为。苗晓燕等人(2021)发现,共同经历相同负性情绪事件(如考试失败)的个体之间,相比独自经历负性情绪事件和共同经历不同负性情绪事件(如一个考试失败,一个失恋)的个体之间,合作行为及倾向更高。沈林林等人(2020)首先将共同经历的研究扩展到公平研究领域,而本研究则在此基础上,进一步将“个体层面”的不公平经历扩展到“群体层面”,因而扩展和深化了关于共同经历这一重要社会情境因素的研究。

本研究发现,群体共同经历不公平,相比个体独自经历不公平,降低了个体的不公平感知;且无论是通过共同命运、轮流决策还是招募成对朋友来操纵和凸显群体成员身份,均未出现结果的“反转”。本研究结果与沈林林等人(2020)的结果相一致,符合“参照点改变”观点的预测。虽然本研究并未直接考察群体共同经历过程中被试“参照点改变”的认知过程,但沈林林等人(2020)的眼动实验(实验3)的结果则为此提供了借鉴。该研究采用能够反映被试对不同信息关注程度的眼动指标,如注视时间(dwell time)、注视次数(fixation count)以及眼跳次数(saccades),来考察个体共同经历条件下的认知过程。结果发现,在存在共同经历者的条件下,被试不仅关注分配者的收益,而且也非常关注“共同经历者”的收益。不仅如此,统计分析表明,个体对共同经历者收益的关注程度越高,其不公平感知越低。上述结果支持“参照点改变”的观点。需要指出的是,与沈林林等人(2020)实验操作一致,在公平感知判断的过程中,本研究并未直接或外显地要求被试将自身收益与分配者,亦或共同经历者进行比较。因此,上述社会比较过程是一种自动化的、自发产生的过程(e.g.,Wolff et al.,2020)。与此相应的,正如有研究者指出的,群体成员身份可能是作为一种“框架(frame)”,在不经意间影响了个体的人际比较过程(Leach &Smith,2006;Leach &Vliek,2008;Stapel &Blanton,2004)。

本研究结果与Zheng 等人(2015)的研究相一致,该研究发现,当个体在最后通牒博弈任务中遭受不公平分配,但同时关注到“他人” (另一对博弈任务中的“接受者”)也同样遭受了不公平分配时,其不公平感知更低。本研究结果也与以往研究关于共同经历负性情绪事件降低个体情绪的结果相一致。例如,Jakobs 等人(1997)让被试阅读能诱发不同情绪(例如愉悦、悲伤、焦虑和愤怒)的故事脚本。在这些故事脚本中,一种条件下,主人公独自经历这些情绪事件(例如,自己申请一项工作被拒);另外一些条件下,有另一他人(朋友或者陌生人)作为观察者(例如,自己申请工作被拒,此时有朋友在场)或共同经历者(例如,朋友也申请这项工作,也同样被拒)。结果表明,在有朋友或陌生人作为共同经历者的条件下,相比独自经历,以及有朋友或陌生人作为观察者的条件下,被试报告了更少的挫败感或愤怒情绪。这一结果也可能是由于“共同经历者”的存在,为被试提供了新的参照点,从而降低了个体的情绪感受。

然而,本研究结果却与不公平领域的其他部分研究结果不尽一致。有些研究(王益文 等,2014;Dover et al.,2015;McAuliffe &Dunham,2016)发现,诱发被试的群体身份会导致个体更高的不公平感知,以及对不公平分配更低的接受率。导致本研究结果与上述研究结果不一致的原因是否是由于本研究中的实验设计未能成功诱发群体成员身份所致呢?事实可能并非如此。首先,以往研究表明,共同命运(payoff commonality) (Charness et al.,2007;Sutter,2009)和轮流为群体做决策(Sutter,2009;Sutter &Strassmair,2009)均能有效地诱发群体成员身份,且其效果比最简群体范式更强。其次,本研究实验3 通过对朋友群体和陌生人群体的“群体认同”程度进行测量,结果表明,两种实验条件下被试的“群体认同”评分均显著高于量表中值(p

s < 0.001)。这一结果意味着,两种实验条件下被试均产生了群体认同(值得一提的是,虽然实验1 和实验2 并未测量被试的群体认同,但实验3 中的“陌生人群体”与实验1 和实验2 中的群体操纵大体一致,这也在一定程度上证明了实验1 和2 对群体身份操纵的有效性);此外,在实验3 中,相比“陌生人群体”,“朋友群体”产生了显著更高的群体认同,但两种条件下的不公平感知却仍无显著性差异。这一结果意味着,本研究结果与以往研究结果不一致并非是由于本研究中“群体成员身份”操纵的问题。那么,是什么原因导致本研究结果与以往研究结果不一致呢?我们认为,其可能的原因在于群体共同经历条件下所产生的“内群体参照”抵消了或淹没了“群体成员身份”的效应,进而导致个体不公平感知的降低。近期的一项研究表明,群体成员身份的作用有可能被其他因素所干扰或淹没(Stagnaro et al.,2018)。具体而言,Stagnaro 等人(2018)发现,在独裁者博弈中被试表现出内群体偏好,但在最后通牒博弈中这种内群体偏好则消失了。作者解释,这是因为当被试考虑到对方有可能拒绝自己的不公平分配(该种情况只存在于最后通牒博弈任务中,而不存在于独裁者博弈任务中)时,出于维护自我利益的考虑,他们面对外群体成员时也不得不表现得相对公平。换言之,对自我利益的关注掩盖了群体身份的作用。值得注意的是,3 项实验虽然在不公平感知上获得了非常一致的结果,然而在对不公平分配方案的拒绝率上的结果则不稳定。具体而言,实验1 的结果表明,共同经历不公平,相比独自经历不公平,显著降低了个体对不公平分配方案的拒绝率;实验2 和3 发现了相似的趋势,但统计结果并不显著。事实上,在不公平感知和拒绝率上存在差异是可以理解的。具体而言,即使被试觉得不公平(即报告了更高的不公平感知),但未必会体现在具体行为上(即拒绝不公平分配),这是因为表达“是否公平”是无须付出代价的,但拒绝不公平的分配则需要付出代价,尤其是这种代价会牵涉到其他内群体成员。可能正是由于这种“认知”和“行为”后果的不同,导致了个体在与其他群体成员共同经历不公平时存在不公平感知和行为上的差异。近期的一项研究发现,在儿童身上存在着对不公平分配的认知和行为的不一致(Smith et al.,2013)。具体而言,该研究表明,3 岁儿童虽然懂得“应该(I Should)”与他人进行公平分配(已经具备公平观念),但其实际的分享行为并非如此(“I Won’t”)。后续研究可以进一步考察,群体共同经历不公平时个体的认知(例如不公平感知、歧视知觉)、情绪和行为(拒绝与惩罚)的分离现象。

不可否认,本研究尚存在一些不足:首先,虽然3 项实验中每一种实验条件下男女被试的比例无显著性差异,这在一定程度上平衡了性别因素对实验结果的影响;然而,由于本研究是随机招募被试,在实验1 和实验3 中存在总体性别失衡的现象,即整个实验中女性被试明显多于男性被试,这可能会在一定程度影响实验结果的可推广性。与此相关的一个问题是,3 项实验中参与者(如独自经历条件中的分钱者和接受者,共同经历条件中的分钱者、被试及另一名共同经历者)的性别是随机匹配的。由于样本量的限制,本研究无法分析不同类型的性别匹配模式对实验结果的影响。未来研究可以考虑在更好地平衡性别因素,或控制参与者性别匹配模式的条件下对本研究结果进行检验。其次,本研究仅考察群体成员身份对不公平感知的影响,而未考察群体互动过程(如群体讨论)。关于群体互动过程的研究表明,群体间(intergroup)比个体间(interindividual)更具竞争性和攻击性(Insko et al.,1998;Jaffe &Yinon,1979;Meier &Hinsz,2004;Meier et al.,2007;Wildschut et al.,2007),即表现出个体间与群体间的“非连续性效应(discontinuity effect)”。例如,Meier和Hinsz (2004)系统比较了群体间(intergroup)、个体间(interindividual)、个体对群体(individual-to-group),以及群体对个体(group-to-individual)四种互动情境下的攻击行为(给对方吃辣椒酱)。结果表明,相对于个体而言,群体给对方分配了更多的辣椒酱,也收到了更多对方分配的辣椒酱。经过群体讨论与交流之后,群体共同经历不公平是否仍然会降低个体的不公平感知呢?这一问题值得未来研究进一步探讨。最后,现实生活中存在两种不公平:一种被称为优势不公平(advantageous inequity),指相对他人而言,自己获得更多;另一种被称为劣势不公平(disadvantageous inequity),指相对他人而言,自己获得更少。以往研究发现,无论是优势不公平还是劣势不公平,人们都存在不公平厌恶(inequity aversion)的倾向(Biella &Sacchi,2018)。本研究仅考察了群体共同经历劣势不公平的情况,而未考察群体共同经历优势不公平的情况。当群体共同经历优势不公平,相对独自经历优势不公平,是增强还是降低人们的不公平感知呢?这一问题也值得未来进一步探讨。

“闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安……”《论语·季民第十六》中的这一警世名言,强调了公平公正对于国家治理的重要性。组织公平感也是管理心理学关心的重要问题(刘亚 等,2003)。本研究结果表明,相比独自经历不公平,在群体中与他人共同经历不公平降低了个体的不公平感知。这一结果启示,在国家政策制定或组织管理中需优先考虑公平;在无法确保完全公平的条件下,从降低个体不公平感知的角度而言,需尽可能避免对某些个体或某类群体独自实施不公平政策。

致谢:

非常感谢编委老师及匿名审稿专家对本文提出建设性修改意见!感谢程雪岩、谢鸿蔚、王年馨、王权、王佳雯、张琪、杨哲轩等同学在数据收集过程中提供的帮助。