快速康复外科护理在下肢骨折患者中的应用效果

王云丽,王小娜

(1.解放军第八十集团军医院普通外科,山东潍坊 261021;2.临朐县辛寨中心卫生院卧龙分院,山东潍坊 262600)

下肢骨折是骨科常见的骨折类型之一,多由交通事故、重物砸伤或高处坠落伤等因素所致,患者的主要临床特征为局部疼痛、肿胀和畸形等。因受伤位置承担机体行走功能,出现骨折后患者的运动功能会长期受到限制,对其生活质量产生严重影响。因此,骨折发生后及时予以有效的治疗对患者意义重大。而治疗期间患者需要长时间卧床休息,易出现深静脉血栓等并发症,严重者可发生肺栓塞[1]。有关资料表明[2],长期卧床的下肢骨折患者出现深静脉血栓的几率达到43.2%,且骨折出现使得机体处于应激状态,从而使糖皮质激素分泌增多,导致血压及心率异常,再加上患者缺乏对相关知识的了解,易出现各类不良情绪。有研究发现[3],将快速康复外科(fast track surgery,FTS)护理应用于下肢骨折患者的护理工作中,能够减少各类并发症的发生,提升其护理满意度。为此,该文对2019年1—12月该院收治的下肢骨折患者86例展开研究,分析予以该类患者FTS护理的效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的下肢骨折患者86例为研究对象。纳入标准:(1)均通过X线、CT等影像学检查确诊为下肢骨折;(2)均接受手术;(3)年龄均≥20岁;(4)临床资料完整;(5)患者及其家属均对该研究内容知情且同意。排除标准:(1)合并心、肝、肾等重要脏器严重疾病患者。(2)认知障碍或者精神类疾病患者。(3)恶性肿瘤患者。(4)无法配合研究或者中途退出研究的患者。按照随机数字表法将患者分成对照组与观察组,各43例。对照组中,男25例,女18例;年龄25~70岁,平均(48.60±7.62)岁;文化程度:初中及以下、高中和中专、大专及以上分别有10例、16例、17例;骨折类型:股骨骨折30例、胫腓骨骨折13例。观察组中,男26例,女17例;年龄26~72岁,平均(48.54±7.50)岁;文化程度:初中及以下、高中和中专、大专及以上分别有10例、15例、18例;骨折类型:股骨骨折29例、胫腓骨骨折14例。两组一般资料比较,组间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该研究通过该院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组采用常规护理,主要包括健康宣教、心理护理、用药护理、生活护理以及并发症护理等。

观察组采用FTS护理,具体内容如下:(1)健康教育:为患者仔细讲解疾病病因、症状和治疗方式等,同时分发健康手册,说明围术期需知晓内容及FTS干预内容等,告知可能产生的各类并发症和有关处理措施,指导家属给患者提供更多关心,协助患者积极接受相应治疗。(2)饮食管理:给予患者高维生素、粗纤维含量丰富及易消化软食,尽可能避免摄入辛辣刺激食物,术前4 h饮10%葡萄糖溶液300 mL,术后2 h可饮水,告知患者确保每日的饮水量≥2000 mL。(3)术后镇痛:术后给予患者静脉自控镇痛,并对其疼痛程度展开评估,疼痛严重者可遵医嘱予以镇痛药,确保患者处于无痛状态。(4)康复训练:术后3 d即可开展康复训练。①主动运动训练:先对股四头肌与小腿三头肌等开展适当拉伸收缩训练,下肢未被固定处应根据肌肉耐受度开展适当的抗阻力训练。②关节活动训练:通过平衡牵引式方法对患者的下肢关节展开练习,单个关节应反复练习20次。康复期间注意锻炼动作及幅度需轻柔,避免引发关节损伤。③坐立训练:告知患者避免长时间的卧床休息,多开展坐立练习,同时予以全面保护,以防关节受损。康复训练期间出现差错或失误时应及时予以纠正及保护。④负重训练:负重应在患者肢体能承受重量范围内,刚开始应先练习抬高与伸直下肢,后慢慢使患者开展自主行走练习,每日应练习15 min。⑤中医干预:对多处受损肌肉和骨折部位周边开展按摩与针灸干预,有助于促进血液循环和肢体运动,促使患者早日康复。(5)深静脉血栓预防:抬高下肢至距离床面20 cm,合理使用间歇加压充气装置和足底静脉泵等,对于存在肢体肿胀者可予以湿毛巾热敷,同时对双下肢进行按摩。

1.3 观察指标及判定标准

(1)手术有关指标:包括拔除引流管时间以及住院时间。

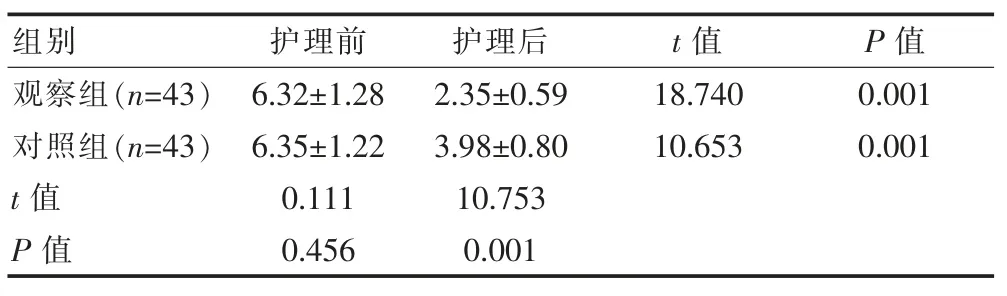

(2)疼痛:分别在护理前和护理后采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)[4]对两组展开评估,总分在0~10分,0分:无痛;1~3分:疼痛较轻,在忍受范围之内;4~6分:中度疼痛,机体感觉疼痛剧烈,忍受有限;7~10分:重度疼痛,不能被机体耐受。

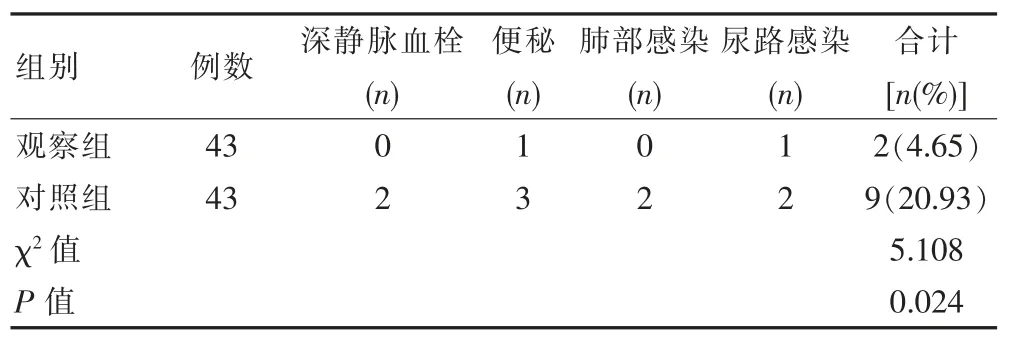

(3)并发症:包含深静脉血栓、便秘、肺部感染以及尿路感染等。统计两组并发症的发生率。

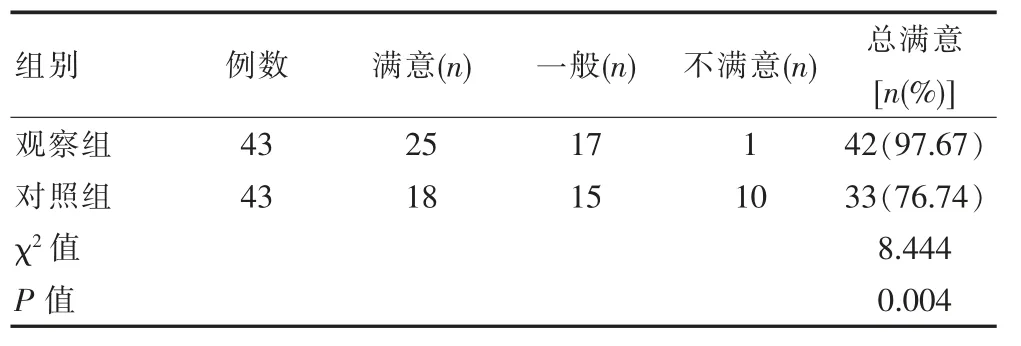

(4)护理满意度:采用该院自制满意度调查表,分为满意、一般和不满意,总满意度=(一般+满意)/总例数×100%。

1.4 统计方法

采用SPSS 18.0统计学软件进行数据分析,计量资料用(±s)表示,采用t检验,计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组手术有关指标对比

在拔除引流管时间及住院时间方面,观察组均短于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组护理前后的VAS评分对比[(±s),分]

表1 两组护理前后的VAS评分对比[(±s),分]

组别 护理前 护理后t值 P值观察组(n=43)对照组(n=43)t值P值6.32±1.28 6.35±1.22 0.111 0.456 2.35±0.59 3.98±0.80 10.753 0.001 18.740 10.653 0.001 0.001

表1 两组手术有关指标对比(±s)

表1 两组手术有关指标对比(±s)

组别 拔除引流管时间(h) 住院时间(d)观察组(n=43)对照组(n=43)t值P值19.75±6.42 45.36±14.28 10.726 0.001 13.52±4.20 17.32±5.42 3.634 0.001

2.2 两组护理前后的VAS评分对比

两组护理前的VAS评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);两组护理后的VAS评分均较各组护理前下降,且观察组护理后的VAS评分低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组并发症发生情况对比

在并发症发生率方面,观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组并发症发生情况对比

2.4 两组护理满意度对比

在护理满意度方面,观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表4。

表4 两组护理满意度对比

3 讨 论

下肢骨折属于临床多发病,该类骨折发生原因较多,但交通事故与运动致伤占比较高,多见于青少年与老年群体[5]。根据下肢骨折部位可分成跟骨骨折、胫腓骨骨折、踝关节骨折以及股骨骨折等。临床治疗时多选择手术,但会给患者带来一定创伤,因此,做好围术期相关护理工作十分必要。

FTS护理是外科护理中的一种新模式,其通过在围术期开展有循证依据的优化措施促进患者术后康复[6]。该次研究结果显示,观察组的拔除引流管及住院时间分别为(19.75±6.42)h、(13.52±4.20)d,均短于对照组的 (45.36±14.28)h、(17.32±5.42)d, 且护理后VAS评分为 (2.35±0.59)分,低于对照组的 (3.98±0.80)分,组间差异有统计学意义(P<0.05),和王丽萍[7]的研究结果一致,说明予以下肢骨折患者FTS护理,能够减轻其术后疼痛程度,促进其术后康复。此外,观察组并发症发生率低于对照组,且护理满意度高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),说明予以下肢骨折患者FTS护理,可减少各类并发症的发生,提升患者的满意度,更符合其需求。考虑原因可能是观察组分别从健康教育、饮食管理、术后镇痛、康复训练以及深静脉血栓预防等方面开展干预,其中健康教育能提升患者对疾病和有关护理知识的认知,使其知晓护理效果与作用,有助于提高配合度,获取更好的疗效;做好饮食管理能减轻术后患者机体的胰岛素抵抗;术后予以个体化镇痛,能减轻患者术后的疼痛感,提升肢体的主动活动能力,使其早期开展康复训练[8];术后早期开展康复训练,有助于促进局部的血液循环和关节功能恢复;做好深静脉血栓的预防工作等,能减少长期卧床引发的各类并发症,改善患者预后,提升其生活质量。整个护理过程中患者能充分体会到来自医护人员与家属的关心,有助于提升治疗依从性,使其早日恢复健康。

综上所述,FTS护理应用于下肢骨折患者中的效果显著,能够减轻其术后疼痛程度,加快术后康复速度,减少并发症发生,提升患者的护理满意度,值得采用。