新工科背景下测绘工程专业创新型人才培养研究与实践

吕伟才,方新建,杨 旭,王 磊,杨 震

(1.安徽理工大学 空间信息与测绘工程学院, 安徽 淮南 232001;2.矿山环境与灾害协同监测煤炭行业工程研究中心,安徽 淮南 232001;3.矿山采动灾害空天地协同监测与预警安徽普通高校重点实验室,安徽 淮南 232001)

工程教育专业认证已成为国际通行的工程教育质量保障制度,我国自2005年开始构建工程教育专业认证体系,2016年成为《华盛顿协议》正式会员,对工程类专业建设产生了深远影响。“新工科”是“当今世界高等工程教育领域的中国智慧和中国方案”,也是“中国工程教育在新时代新作为的重要发力点”[1]。2018年,教育部等颁布“关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见”(教高〔2018〕3号),提出经过5年的努力“20%以上的工科专业点通过国际实质等效的专业认证,形成中国特色、世界一流工程教育体系,进入高等工程教育的世界第一方阵前列”的发展目标,以及深入开展新工科研究与实践、树立工程教育新理念、创新工程教育教学组织模式等实现这一目标的八大重点举措。新工科建设所引发的教育模式改革、学科交叉融合、专业建设与升级、教学方法创新、产学研协同育人等已成为我国高等教育改革的焦点,为创新型、复合型、应用型人才培养带来重大变革。新工科是针对新技术、新产业与社会新形态的变化,面向可持续竞争力的新型工程人才培养模式的改革,具有树立新理念、把握新特征、融合新知识、打造新模式、创造新机会、培养新人才6 个方面的特征[2]。

2017 年4 月8 日,教育部在天津大学召开新工科建设研讨会,发布了《“新工科”建设行动路线( “天大行动”) 》,为中国理工科教育,特别是工程类专业指出了新的方向和目标。在新工科背景下,需将与人工智能密切相关的新兴工科专业和特殊专业群放在优先位置并大力发展。矿业背景高校的测绘工程专业“新工科”建设,要坚持问题导向,问技术发展改内容,问学生志趣变方法,问内外资源创条件[3]。2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》(国发〔2017〕35号),鼓励高校在原有基础上拓宽人工智能专业教育内容,形成“人工智能+X”复合专业培养新模式,重视人工智能相关学科专业教育的交叉融合。

新经济环境下,信息化、智能化、云计算、大数据等新概念层出不穷,创新业态对测绘类人才培养提出了更高的要求[4]。作为安徽省一流本科专业,安徽理工大学测绘工程专业结合煤炭行业特点,顺应时代发展要求,认真贯彻国家相关政策精神,坚持“四个回归”,强化课程思政,深化教学改革。本文结合我校自身办学特点,对新工科背景下煤炭行业创新型测绘工程专业人才培养的专业建设与综合改革进行探讨。

1 专业建设与综合改革的措施1.1 专业建设与综合改革的基础1.1.1 专业历史沿革

安徽理工大学测绘工程专业起源于1951年淮南煤矿工业专科学校设置的测量专科,1999年设置测绘工程本科专业。2003年、2006年和2009年,分别获批大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、测绘工程学科专业硕士学位授权点;2018年获测绘科学与技术一级学科硕士学位授权点;2019年获批矿山灾害监测与控制二级学科博士学位授权点;2015年和2018年,两次通过国际工程教育专业认证。

本专业拥有测绘科学与技术实验教学中心(以下简称“实验教学中心”)、矿山采动灾害空天地协同监测与预警安徽普通高校重点实验室(以下简称“重点实验室”)、矿山环境与灾害协同监测煤炭行业工程研究中心(以下简称“工程研究中心”)、安徽理工大学安徽华印机电股份有限公司校企合作实践教育基地(以下简称“校企合作基地”)等教学科研平台,秉承工科办学理念,以矿业为特色,在矿山采动灾害的监测理论及方法、演变机理和预警、控制与治理等方面具有良好的国内影响力。

1.1.2 支撑条件及建设理念

测绘工程专业自2013年以来,相继申报并获批安徽省测绘工程特色专业、专业综合改革试点专业、卓越人才教育培养计划专业、品牌专业和一流本科专业等5个省级本科教学工程项目,“卫星导航定位原理与应用”等3个省级大规模在线开放课程(MOOC)示范项目及“地图学基础”精品线下开放课程,“GNSS导航定位原理与应用”等9个省部级教学资源和规划教材建设项目,以及“人工智能时代下测绘工程专业人才培养模式研究”等10个省级教改项目及“GNSS导航定位原理与应用”和“导航概论”等2门校级课程思政项目,依托这些本科教学工程项目和教改项目,在上述的教学科研平台及40多项纵横向科研项目的支持下,针对“重知识、轻能力”“重理论、轻实践”“重科研、轻教学”以及“互联网+高等教育”及新工科背景下如何应对“教”与“学”观念与方式转变的问题,通过创新人才培养体系、强化教学改革、完善制度保障,形成了“以新工科建设要求为依据,以工程教育专业认证为导向,以GNSS核心课程体系建设为突破口,凸显矿山行业特色,打造一流测绘工程专业”的专业建设理念,切实推进了工程教育专业认证,提升了专业建设水平,拓展了专业行业特色,提高了人才培养质量和培养层次。

1.2 创新人才培养体系,解决“重知识、轻能力”问题

1.2.1 创新人才培养模式,构建人才培养体系

结合测绘工程教学质量国家标准、工程教育专业认证标准、新工科专业建设要求及行业需求等基本要求,通过跟踪调查、测绘教育与企业专家论证、举办校企合作人才培养座谈会等多种形式,调研社会对毕业生知识、能力与素质等方面的要求。

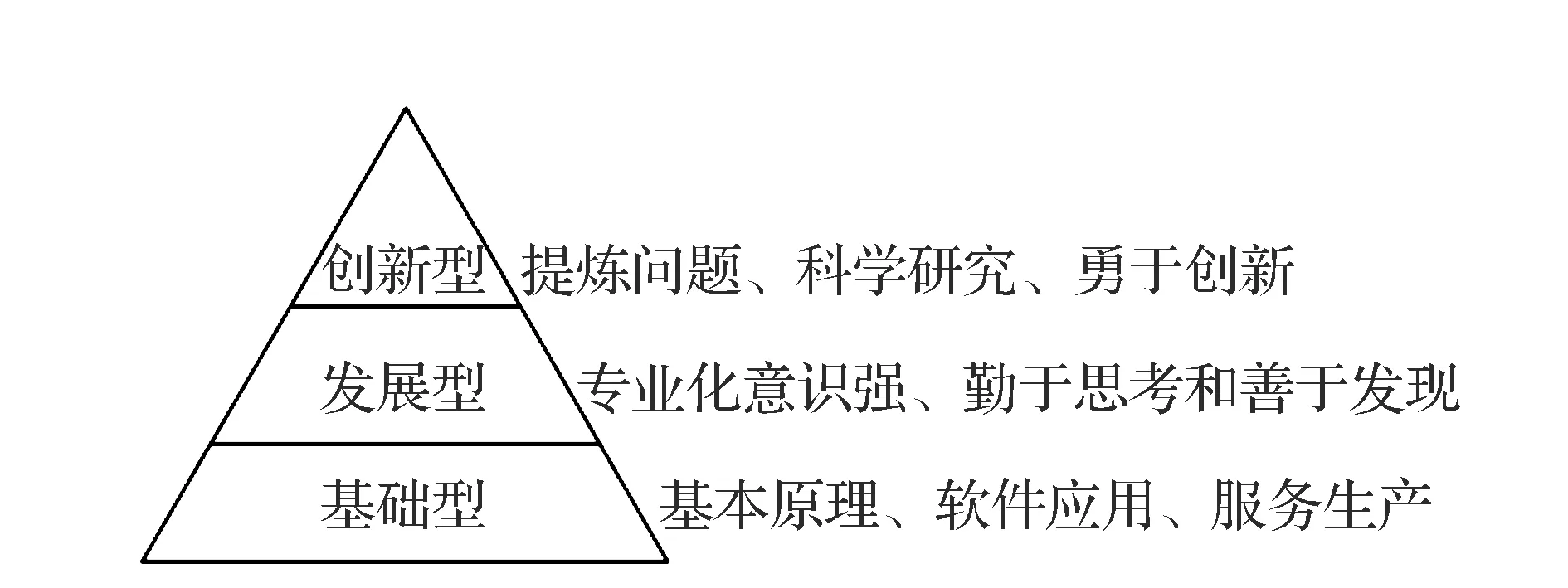

以“厚基础、强实践、重创新”为专业建设目标,提出了创新型测绘人才培养的新要求。构建了“四个模块、七个环节、三个层次”的人才培养体系,使之纵横联系、综合贯通。“人文素养、专业理论、专业实践、第二课堂”四个模块贯穿于整个教育中,强化学生的人文精神与专业素养的培养;“课堂教学、线上教学、课后练习、设计与实习、社会实践、创新训练、毕业设计”七个环节将显性教育与隐性教育紧密结合,夯实专业基础、激发创新意识,促进知识向能力的转变。按照“基础型、发展型、创新型”三个层次分阶段、逐层次实施人才培养,促进学生创新意识和实践能力的形成与提高。

图1 三层次分阶段人才培养模式

1.2.2 优化课程体系,打造样板“金课”

从社会需求分析出发,制定培养目标。以教学质量国家标准和专业认证为依据,注重专业知识的基础性;以社会需求为依据,注重专业知识的行业需求;以科研成果为依据,注重专业知识的前沿性。按基础知识、专业知识、素质能力、创新意识构建开放的模块化课程体系。

坚持矿山特色,融合新工科理念,以专业人才培养目标为基础,重构人文社会科学课程、工程基础课程、专业基础课程、专业课程及综合实践课程群的多维知识结构以及与之匹配的课程体系,加快传统的测绘工程专业的升级换代。在制订的2018版、2020版测绘工程本科人才培养方案中,继续建设和持续更新以GNSS技术、GIS技术、RS技术为主要内容的测绘类专业“3S”课程群,重构以精准智能开采、采矿导论、矿井地质、矿山测量学、变形与沉陷工程学、土地整治与复垦为核心内容的“矿山测量”课程群,新建以三维激光扫描技术、模式识别与人工智能、大数据与云计算、物联网等技术为核心的“新技术”课程群。

邀请国内外著名专家学者、国家级教学名师,实施“测绘学概论”“名师课程”,打造样板“金课”,使新生明确今后的奋斗目标,激发从事测绘事业的热情,促进学生自主学习能力的培养。

1.2.3 构建评价机制,提升教学质量

从课程体系出发,制订课程教学大纲,优化课程教学内容,实现课程体系对毕业要求的全覆盖,构建课程目标和培养目标、毕业要求达成度评价体系,形成人才培养质量的有效评价机制,实现对培养目标、毕业要求和课程体系的持续改进。

以全面提高人才培养质量为核心,构建专业教学质量保障体系。

分级负责:建立“校-院-系”本科基层教学组织管理体制,分别负责统筹管理、专业建设、课程建设和日常管理。

建标立规:建立包括理论课程、实践课程、毕业设计(论文)等教学质量标准,明确实施流程以及责任人,并不断修订与完善,建立完整的教学资料档案。

三级督导:建立校、院两级教学督导制度和学生信息员制度,对教学过程全面监督。

全员评教:学校制定了本科课堂教学质量评价办法,学院建立了以学生、教师、管理人员(院领导、系主任、教学秘书等)及学院教学督导组“四位一体”的评教机制。

评价反馈:建立教学评价、质量分析反馈和持续改进机制,对毕业生质量进行跟踪调查。在教学活动中落实三全育人,实施课程思政,实行教师职称晋升、岗位评聘和名师评优等的教学质量考核一票否决制。

构建由9个一级指标、24个二级指标和53个观测点组成的测绘工程专业评估指标体系。该评估指标体系已应用于安徽省水利测绘类专业的评估中,其中,9个一级指标为:专业定位与建设规划、专业与课程建设、师资队伍建设、教学条件及教学环节、教学运行与管理、教学研究与改革、学科建设与科研成果、教学质量、社会声誉等。

1.2.4 变革教学方式,夯实教学资源建设

在“互联网+高等教育”背景下,以“卫星导航定位原理与应用”MOOC课程(以下简称“GNSS MOOC”)建设为推手,加强省级和校级专业核心课程、一流课程的在线教学资源建设。以大规模在线开放课程、雨课堂等现代信息化技术为手段[5],运用“线上+线下”混合式创新教学理念,改变“教”与“学”传统观念,打造智能高效的课堂教学,加强在线课程的教学效果评价和改进[6]。对现有教学资源进行优化,“线下”教学主要围绕课程知识体系展开系统性讲授,“线上”则以“问题”为切入点按照碎片式、模块化组织知识点进行针对性讲授,进而实现“以教为中心”向“以学为中心”的转变。

1.3 强化实践教学平台建设,解决“重理论、轻实践”的问题

测绘工程专业具有创新性和实践性两大突出特征[7],加强实践教学平台建设是解决“重理论、轻实践”问题的关键途径之一。学院搭建由实验教学中心、重点实验室、工程研究中心和校企合作基地构成的实践教学平台,加强校企合作实践教育基地建设,发挥校企实习基地在人才培养中的作用,分阶段、分层次加强实践教学与理论教学、工程应用、科技创新、学科竞赛、新技术应用的结合,制订实践教学质量监控体系,不断提升学生实践能力与应用创新能力。

建立了控制区域约6 000 km2的CORS系统基准框架、GNSS实习基地、测绘技能大赛竞赛场地、八公山大地测量实习基地等,以解决本科生的课程实验、实习场所问题,加强实践教学与理论教学的融合;成立兴趣小组和科研小组,在学业导师指导下参加重点实验室、工程研究中心、校企合作基地的相关科研项目和工程项目工作,提高工程应用、科技创新的能力;购置无人机、三维激光扫描仪、陀螺全站仪、测量机器人、无人测量船等先进仪器设备,并应用于相关的教学环节、科学研究和科学试验中,提高学生应用新技术的能力;与北京数联空间科技股份有限公司、安徽省第一测绘院、浙江众智绘云信息科技有限责任公司等10余家企业共建校企实习基地,分别开展认识性实习、生产实践、毕业实习等,实施校企双导师制,提升学生实践能力与应用创新能力。

新工科背景下,高校测绘工程专业应着力培养具有高水平工程实践能力的新型工程技术人才,是国家对测绘工程专业提出的新要求和历史使命, 实践教学质量管理是实践教学实施过程的重要组成[8-9]。建立实践教学保障体系和考评机制是解决“重理论,轻实践”问题的有效措施之一。构建由4个一级指标、9个二级指标和24个三级指标组成的实践教学质量评价指标体系,采用模糊综合评判方法对实践教学质量进行评价;构建“学校-学院-系部-指导教师”4级实践教学质量监控体系,各司其职,确保实践教学质量。该评估指标体系已应用于安徽省水利测绘类专业的评估中,其中,4个一级指标为:实验资源及其利用、实践教学体系与制度、队伍建设和培训、过程指导与评价等。

1.4 筑牢“以本为本”防线,逐步解决“重科研、轻教学”问题

学校制订了高水平本科教育教学建设实施办法、教学奖励办法、大学生学科竞赛活动管理及奖励办法等多项制度,筑牢“以本为本”的理念,建立激励教师潜心教学研究、学生科技创新能力不断提升的长效机制,通过学生导师制以及成立兴趣小组,以科研带动学生创新能力培养,进一步强化教学中心地位,逐步实现“知识”向“能力”的转变,促进教学科研融合,逐步解决“重科研、轻教学”问题。

1.4.1 科教融合,凸显专业的矿山行业特色

近年来,专业教师获批国家自然科学基金类项目“基于GPS/BDS组合的开采沉陷高精度快速监测关键技术研究”等5项、省部级科研项目“基于GIS技术的淮南煤田开采沉陷监测系统研究”等6项、大型企业横向科研项目“地表移动自动化监测系统研究”等30余项。项目紧密结合矿区煤炭开采引起的生态环境变化,以BDS/GPS/Galileo卫星导航定位技术、现代测量数据处理技术、网络通讯技术、移动PDA技术、GIS技术、云计算技术、InSAR技术、神经网络技术等为支撑,研究地表移动变形信息的高精度、实时获取的关键算法,研究广阔和局部区域地表移动变形的规律、角量参数算法、预计参数解算体系和InSAR信息修正算法,研发集生态环境空间变化信息采集、传输、处理、分析、损害评估、预测与预警为一体的安全监测预警平台软硬件系统,充分体现学校测绘工程专业的矿山行业特色。

1.4.2 凝炼科研成果,充实教学和教材内容

将科研成果融入相关课程教学中,提高教学的科研性、工程性和实践性。如,将国家自然科学基金项目“基于GPS/BDS组合的开采沉陷高精度快速监测关键技术研究”、横向科研项目“地表移动自动化监测系统研究”的成果融入到“GPS定位原理及应用”“GNSS数据处理”“测绘新技术讲座”等课程教学、主编的“GPS测量与数据处理”“GNSS导航定位原理与应用”等教材和“卫星导航定位原理与应用”MOOC、“GNSS定位原理与数据处理”教学资源网站等教学资源中。

1.4.3 丰富本科毕业论文的选题来源,提高论文的先进性和实战性

近年来,本科生(甚至包括硕士、博士研究生)的学位论文选题的20%左右来源于相关科研项目,特别是横向工程技术项目,增强论文的先进性、实战性和应用性,提高了学生将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于分析和解决复杂工程问题的能力,进一步理解和评价针对复杂测绘工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响,提升了工程教育专业认证中毕业论文对毕业要求的达成度。

2 专业建设与综合改革的成效

通过卓有成效的一系列教学改革,学科建设和专业建设取得了一系列的成绩。

2.1 提高了专业建设水平

两位骨干教师参加“辞海”(第七版)采矿学科矿山测量部分的词条编撰工作;测绘工程专业分别于2015年、2018年两次通过国家工程教育专业认证,2019年入选省一流本科专业,2018年获测绘科学与技术一级学科硕士点,2019年自主设置“矿山灾害监测与控制”二级学科博士点,构建了较完整的矿山行业特色的本硕博人才培养体系。

2.2 教师教学科研能力明显提升

近年来,专业教师获批国家自然科学基金类项目5项、省部级科研项目6项、大型企业横向科研项目30余项,获省部级科技成果奖7项、发明专利4项、软件著作权5项,获批安徽省教学改革项目10项、省部级教学资源和规划教材建设项目9项,发表教研论文20多篇、出版规划教材8部。及时将科研成果融入理论教学、实践教学、学生创新能力培养等环节,推进实验室建设的先进性。

2.3 有效促进了学生实践创新能力

在新的人才培养体系下,综合运用教学与实践改革成果,有效提高学生自主学习、应用创新的能力。改革以来,学生在中国卫星导航学术年会、全国高等学校测绘学科大学生科技创新论文大赛、全国高等学校大学生测绘技能大赛获奖数量和层次均有大幅度提升,在2019年安徽省(首届)大学生测绘技能大赛中获特等奖8项。毕业生的职业素养和业务能力得到用人单位的普遍赞誉,近5年就业率保持在95%以上。

2.4 以GNSS技术为切入点,推动专业改革效果明显

专业骨干教师从事GNSS技术的教学研究和科学研究已有24年的历史。为支撑“互联网+”、人工智能时代背景下“中国制造2025”、“一带一路”等国家创新驱动发展的重大战略,发挥我校GNSS技术的优势,以GNSS技术为切入点,切实推动“互联网+行业”、“互联网+教育”改革。改革成果包括主编了规划教材“卫星导航定位原理及应用习题集与实验指导书”“GNSS导航定位原理与应用”“GPS测量与数据处理”等教材;出版了“煤矿开采沉陷自动化监测系统”“GNSS精密单点定位理论与方法”“基于GNSS/GIS的土地集约利用信息管理系统研究与实践”等专著;建立了“GNSS定位原理与数据处理”校级教学资源网站;联合4所高校1家企业共同建成了“卫星导航定位原理与应用”MOOC,全国十几所高校约3 500人次在线学习,在疫情期间发挥了重要作用。这些教学、实践、科研的系列参考书和教学资源,为改造传统的测绘工程专业进行了有益的探索。

3 结 论

本文探讨了新工科背景下,我校测绘工程专业创新型人才培养方案及措施,取得的成果对测绘工程专业人才培养质量的提升具有积极作用,主要成果包括:

1)创新了专业建设理念。提出了“以新工科建设要求为依据,以工程教育专业认证为导向,以GNSS核心课程体系建设为突破口,凸显矿山行业特色,打造一流测绘工程专业”的专业建设与改革理念,坚持“四个回归”、强化课程思政、深化教育教学改革,有效支撑了品牌专业建设实施,切实推进了工程教育专业认证,提升了专业建设水平。

2)创新人才培养体系改革。通过邀请国内外知名专家学者打造“测绘学概论”金课,构建了“基础型、发展型、创新型”人才培养模式,符合学生个性发展需求,满足不同行业人才需求;优化了培养方案和模块化的课程体系,满足标准、行业、创新训练和终身学习的要求。

3)教学科研相融,创新实践教学改革。重构实践教学体系,分阶段、分层次加强实践教学与理论教学、工程应用、科技创新、学科竞赛、新技术应用的结合,制订实践教学质量监控体系,促进学生实践动手、应用创新等能力的提高。

在测绘工程专业新工科建设、转型升级过程中,还有许多问题需要进一步解决。如,形成“人工智能+X”复合专业培养新模式,还需要加强师资培训、改善教师的知识结构、提高教师运用人工智能解决专业工程技术问题的能力[10];解决“重科研、轻教学”问题,除要求教师从思想上回归初心和使命外,相关的制度(如职称晋升、年度考核、评先评优等方面)也要进一步完善。