近40年来洞庭湖流域土地利用及生态风险时空演变分析

杨 伶,邓 敏,王金龙,*,阙华斐

1 中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083

2 中南林业科技大学数字洞庭湖南省重点实验室,长沙 410004

3 湖南体育职业学院, 长沙 410019

20世纪90年代以来,随着人口、资源和环境问题的日益突出,土地利用/土地覆被变化(LUCC)成为全球环境变化研究的前沿和热点领域[1]。土地利用变化是人类活动与自然环境相互作用最直接的表现形式[2],可以显著改变生态系统格局,进而影响过程和功能[3],从而对区域生态环境产生深远影响[4]。

生态风险是指外界胁迫下一个种群、生态系统或整个景观在内部要素、健康、生产力、遗传结构、经济价值和美学价值等方面所遭受损失的可能性[5]。自从这一概念产生以来,生态风险在生态环境质量评价和生态环境管理中发挥着重要作用,在理论和方法上已初步形成了具有国际引领意义的结构框架[6],但基于土地利用变化的生态风险评价研究还有待进一步完善[7]。与土地利用密切相关的生态系统组成结构和格局变化与生态风险具有高度的关联性[8],以土地利用变化为出发点的景观生态风险评价,能较好地表征土地利用变化对生态过程和功能的影响[6]。目前该方面研究仍处于初步发展阶段,主要以单一风险源或单一受体为主[7],研究尺度涵盖重点风险控制区[9]、县域[10]、城市地域[11]、省域[12]和流域[13]等,其中流域尺度的研究以省域内的流域生态风险评价为主[7],但对于跨省际的流域生态风险的研究较少。由于评价和管理主体并不在同一个省级行政辖区内,探究跨省际的流域生态风险时空格局的演变特征,缺少较为系统的生态统计和监测数据[14],而基于土地利用覆被数据得到的景观生态风险指数能直观表达土地利用变化对生态环境的威胁程度和影响范围,为跨省际流域生态风险评价提供了便捷且高效的途径[15],可为流域土地利用规划和生态环境政策制定提供依据。

洞庭湖流域流经湖南、湖北、江西、广东、广西、贵州和重庆等省域,是我国重要的农业生产区,以“鱼米之乡”著称。该流域森林资源较为丰富,生态环境较为良好,然而长期的生态系统开发利用和巨大的人口压力导致洪涝灾害频发[16]、水土流失、湿地退化、湖泊萎缩和水质恶化等生态环境问题非常突出,也是中国典型的生态环境脆弱区。因此,本研究对洞庭湖流域土地利用与生态风险展开研究,探究近40年来该流域土地利用变化的动态特征和生态风险时空格局的演变特征,为完善流域土地利用优化配置、生态安全和高质量发展等提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

洞庭湖流域地处我国长江中游以南,南岭山脉以北,介于107°16′E—114°15′E和24°38′N—30°24′N之间,总面积达26.3×104km2,占长江流域的14.6%[17]。整个流域由洞庭湖区、湘江、资水、沅水和澧水等子流域组成,流经贵州、广西、重庆、湖北、江西和广东的部分地区及湖南省全境,其中湖南省境内面积达21.18×104km2,占流域总面积的80.61%(图1)。洞庭湖流域东南西三面环山,东为幕阜-罗霄山脉,南为南岭山脉,西为武陵-雪峰山脉,中部为丘陵型盆地,北部为洞庭湖平原,地势由南逐渐向中部及东北部倾斜,呈向北敞口的马蹄形[18]。典型的大陆亚热带季风湿润气候,雨热同季且充沛。境内交通较为便利,经济较为发达,在城市化进程中,人地关系日趋紧张,土地利用结构和方式发生较大变化,生态风险也随之发生较为深刻地改变。

图1 研究区概况图

1.2 数据来源及处理

本研究中1980年、1990年、2000年、2010年和2018年土地利用类型30m分辨率栅格数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),该数据是利用20世纪70年代末期Landsat-MSS遥感影像、80年代末期、90年代末期和2010年各期Landsat-TM/ETM遥感影像,及2018年Landsat 8遥感影像为主要数据源,参照刘纪远等[19]学者的中国土地利用覆被遥感分类系统,通过人机交互解译方法得到[20]。为了保证各时期土地覆被数据解译质量和一致性,数据集进行统一的质量控制和核对检查[21],土地覆被一级类型综合精度达到94.3%以上,二级类型分类综合精度达91.2%以上[22]。本研究按照前人研究和研究区需要,将土地利用划分成耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6种地类。

2 研究方法

2.1 土地利用变化度量及分析方法

(1)土地利用转移矩阵

参照王根绪等[23]和刘纪远等[24]学者的研究,本文采用转移矩阵法构建土地利用转移矩阵来定量描述土地覆被类型的动态转移变化,从而揭示洞庭湖流域土地覆被类型的转移途径与幅度。

(2)土地利用动态度

参照刘纪远等[20]学者的研究,本文计算土地利用动态度(DCDj)来度量研究区监测期内土地覆被类型的变动程度。第j类土地利用动态度(DCDj)的计算公式为:

(1)

式中,Sα为网格单元面积,Sj-l为每一网格单元内某时段第j类土地覆被类型与其他类型(l)相互转化的面积,DCDj为第j地类的土地利用动态度。在考虑数据源本身的分辨率、计算精度和地图可视化等因素的基础上,本文采用等间距采样法将研究区划分为900m×900m的网格单元,通过统计网格单元内建设用地、林地、耕地和水域等的变化来反映土地覆被类型变动程度的空间分布。

2.2 生态风险评价方法

2.2.1生态风险评价单元的划分

为了更好地表达流域内生态风险空间分布规律和差异性,本文采用网格作为生态风险评价单元[25]。参照景观生态学中关于景观取样大小的方法[26],即网格划分大小应当为斑块平均面积的2—5倍,洞庭湖流域景观斑块平均面积约为1.45km2,考虑数据源本身的分辨率及计算强度和精度等问题,基于等间距采样法将研究区划分为1.8km×1.8km的网格,共计82475个评价单元。

2.2.2生态风险评价模型的构建

生态风险取决于区域生态系统所受外部干扰的强弱和内部抵抗能力的大小,一般来说,生态系统所承受的外部干扰程度越强,其自身抵抗能力越小,区域系统的生态风险越大[27]。长期的资源开发利用和巨大的人口压力对生态系统的组成、结构和功能产生深刻的影响,改变了景观格局和过程,由此引起水土流失和生物多样性减少等生态问题持续加剧[28]。因此,本文从生态系统的景观格局与生态风险之间的联系出发,利用各类景观的面积比构建了由景观干扰度指数和景观脆弱度指数构成的生态风险评价模型[25,29- 30],具体计算方法如下:

(1)景观干扰度指数

景观干扰度主要反映人类活动对不同景观类型生态系统的影响程度,主要由破碎度指数(Fj)、分离度指数(Sj)和优势度指数(Dj)加权叠加来度量[7]。其表达式为:

Ij=W1×Fj+W2×Sj+W2×Dj

(4)

Fj=Nj/Aj

(5)

(6)

(7)

式中,Nj为景观类型j的斑块个数,N为景观斑块总数,Aj为第j类景观的面积,A为景观总面积,Mj为第j类景观斑块出现的样方数,M为研究区总样方数,W1、W2和W3分别为景观破碎度、分离度和优势度的权重。参照熊鹰等[31]学者的研究,破碎度最为重要,其次为分离度和优势度,据此将三种景观指数的权重分别赋为0.5、0.3和0.2。参照常小燕等[32]学者的研究,根据标准化后的破碎度、分离度和优势度来计算景观干扰度。

(2)景观脆弱度指数

脆弱度表征景观生态系统对外界扰动的敏感性[33],其值越高,生态系统结构越不稳定。借鉴巩杰等[29]学者的相关研究,并结合鄱阳湖流域[34- 35]和长株潭地区[36]的研究成果,本文将各景观类型脆弱度分为6级,具体内容为:未利用地>水域>耕地>草地>林地>建设用地,按功效系数法对脆弱度进行归一化处理,得到各景观类型脆弱度指数。

(3)生态风险指数

本文选取景观干扰度指数(Ij)和景观脆弱度指数(Vj)来衡量景观损失度,并进一步依据生态损失度指数(Lj)来构建生态风险指数(ERIi)[29- 30],其具体表达式为:

Lj=Ij×Vj

(2)

(3)

式中,ERIi为第i个生态风险小区的生态风险指数,Aij为第i个风险小区中第j类景观的面积,Ai为第i个风险小区的面积,Lj为第j类景观的损失度指数,Ij为第j类景观的干扰度指数,Vj为第j类景观的脆弱度指数。m为景观类型的数量,本文将土地利用类型视为景观类型,即耕地景观、林地景观、草地景观、水域景观、建设用地景观和未利用地景观。

2.2.3生态风险等级的划分

张丹红等[37]学者采用等差分级法、自然断点法、几何间隔法、累计比例法和分位数法对我国典型县区土壤保持服务强度进行等级划分,并对不同分级方法下的分级质量进行对比分析,研究结果表明自然断点法具有较高的分级精度,也能兼顾各级服务强度极差的均衡性,综合制图效果较好。在综合考虑生态风险分级精度和极差均衡等因素的基础上,本研究采用自然断点法对洞庭湖流域生态风险等级进行划分。

3 结果与分析

3.1 洞庭湖流域土地利用时空格局演变

3.1.1近40年洞庭湖流域土地覆被状况

从1980—2018年洞庭湖流域土地覆被状况来看,林地和耕地是洞庭湖流域的主要土地利用类型,占流域总面积的88%以上,林地占比维持在61%左右(表1)。2018年,洞庭湖流域林地面积约16.05×104km2,占比达60.97%;耕地面积约7.35×104km2,占比约为27.93%;草地面积约1.36×104km2,占比约为5.17%;水域面积约0.80×104km2,占流域面积的3.04%;建设用地面积约0.66×104km2,占比约为2.50%;未利用地面积约0.10×104km2,仅占流域面积的0.39%。从年际变动来看,洞庭湖流域不同土地覆被类型具有显著的异质性,且2000—2018年土地利用变动程度超过1980—2000年(表1)。对比不同时期土地覆被类型面积,可以发现:耕地持续萎缩,耕地占比由1980年的29.42%下降至2018年的27.93%;林地呈稳定增长趋势,林地占比维持在60%—61%之间;草地小幅收缩,1980—2000年草地占比维持在5.9%左右,2010—2018年草地占比下降至5.2%左右;水域持续小幅扩大,水域占比由1980年的2.73%增加至2018年的3.04%;建设用地持续扩张,扩张幅度超过其他土地利用类型的变化,与1980年相比,2018年建设用地面积扩张至2.34倍。

表1 洞庭湖流域土地覆被类型面积及比率

3.1.2近40年洞庭湖流域土地利用变化时空格局分析

1980—2000年间,洞庭湖流域土地利用变化总面积约为2.2×103km2,占全流域的0.84%(表2)。洞庭湖流域以耕地转为水域和建设用地为主,分别为438km2和357km2,约占土地利用变化总面积的19.86%和16.18%;其次为耕地转林地、林地转耕地和林地转草地,分别占土地利用变化的12.33%、12.06%和9.38%,水域扩大和建设用地扩张现象也较为明显(表2)。参照土地利用变化的动态度模型和地图可视化方法,本研究进一步探究洞庭湖流域土地利用主要类型转换的空间分布特征(图2)。从900m×900m网格单元内的主要土地利用类型变化空间格局(图2)来看,1980—2000年建设用地扩张区域随城镇化发展呈零星分布,湘江流域建设用地扩张迅速,约占全流域的49.28%,且沿湘江和京广线初步呈线状分布。林地变化总体以减少为主,由城镇化建设和毁林开荒造成的林地损失主要发生在湘江流域长株潭地区和郴州的资兴市,及沅水流域上游贵州省境内的凯里市、福泉市、黄平县和锦屏县等地区,而新增林地在洞庭湖流域范围呈零星分布。耕地变化以减少为主,主要发生在沅水流域贵州省境内的锦屏县、天柱县、福泉市和松桃苗族自治县,而新增耕地主要分布在环洞庭湖平原的益阳市、常德市和岳阳市,湘江流域的资兴市,及资水流域的安化县和新化县等地区。水域变化以转入为主,水域扩大主要发生在河网密集的洞庭湖区、湘江流域的资兴市、资水流域的安化县和新化县、及沅水流域的永顺县等地区,而水域收缩在洞庭湖区呈零星分布。

表2 1980—2018年洞庭湖流域土地利用转移矩阵/km2

2000—2018年间,洞庭湖流域土地利用变化总面积约为1.83×104km2,占全流域的6.96%(表3)。洞庭湖流域土地利用变化以耕地转为林地和林地转为耕地为主,分别为4580km2和3324km2,约占土地利用变化总面积的25.08%和18.20%;其次为草地转为林地,及耕地和林地转为建设用地,分别占土地利用变化的11.83%、11.31%和8.77%。从900m×900m网格单元内的主要土地利用类型变化空间分布格局(图2)来看,2000—2018年建设用地在洞庭湖流域范围内显著扩张,以环长株潭城市群为核心,随重要交通干线扩展呈现带状分布,形成纵横交错的扩张格局。林地变化总体以林地增加为主,新增林地在全流域范围呈片状分布,最为集中区域分布在湘江流域湖南省境内的桂东县,及沅水流域重庆市境内酉阳苗族自治县等地区,而林地减少主要发生在流域各大中型城市的对外扩张过程中,其中最为集中的区域为长株潭地区。耕地变化以减少为主,受退耕还林政策的影响,耕地萎缩在全流域范围呈片状分布,主要分布在湘江流域的桂东县和长株潭地区,而新增耕地集中分布在洞庭湖区的华容县和南县等地区。水域变化呈小幅扩张趋势,水域扩大发生在流域各大河流集中分布的区域,主要集中在河网密集的洞庭湖区,受人地关系紧张格局的影响,水域萎缩区域也主要集中分布在洞庭湖区。

图2 1980—2018年洞庭湖流域主要土地利用类型变化空间分布图

3.2 洞庭湖流域生态风险时空格局演变

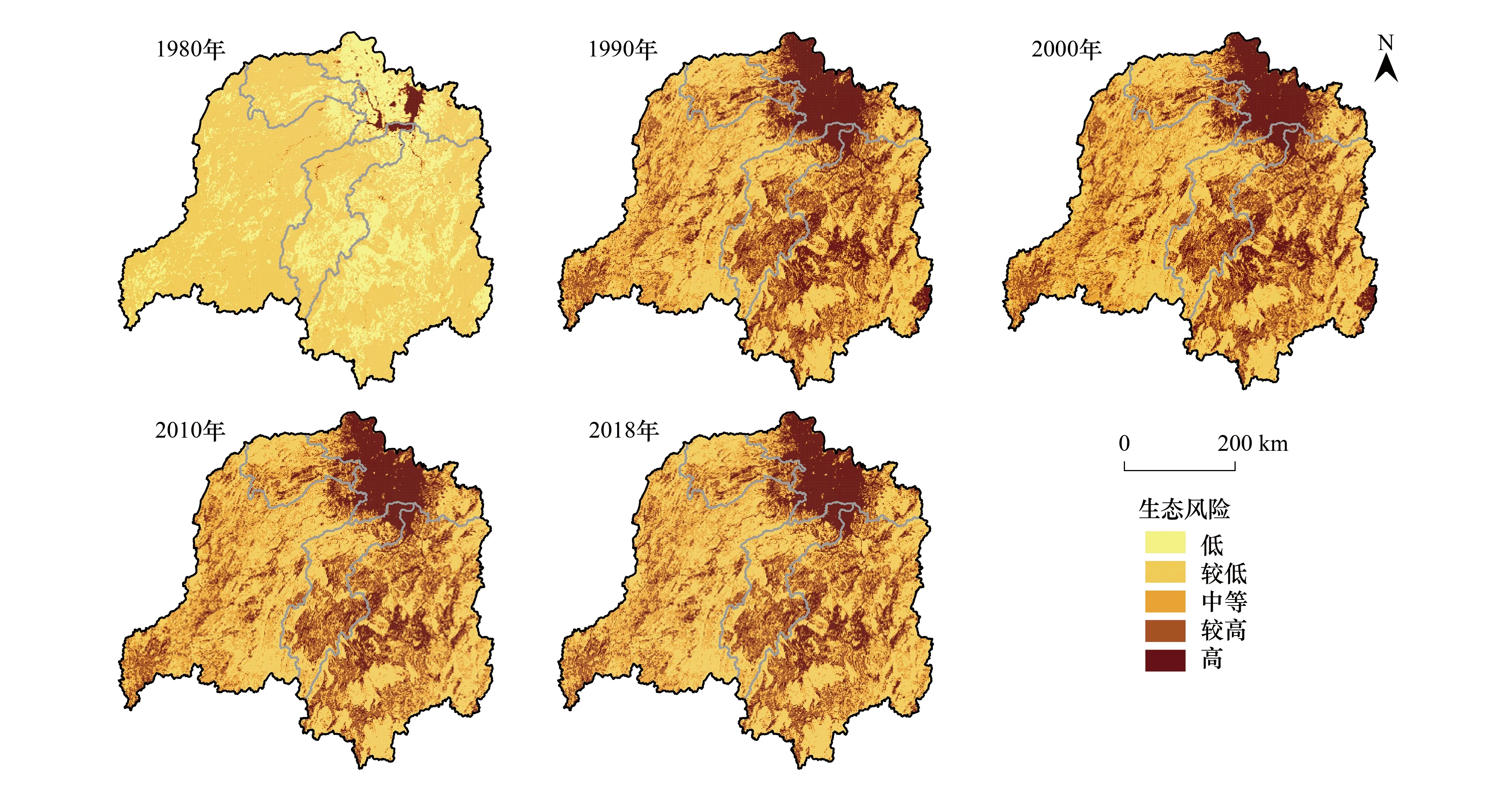

根据景观生态风险评价模型,得出各生态风险小区的景观生态风险指数,参照ArcGIS的自然断点分类方法将研究区的生态风险划分为低生态风险区(ESI<0.04)、较低生态风险区(0.04≤ESI<0.08)、中等生态风险区(0.08≤ESI<0.10)、较高生态风险区(0.10≤ESI<0.13)和高生态风险区(ESI≥0.13),采用地图可视化方法得到洞庭湖流域不同时期的景观生态风险空间分布(图3),并进一步统计得到各等级生态风险的面积及占比(表3)。从生态风险类型构成来看(表3),较低和中等生态风险区是研究区生态风险的主导类型,两类生态风险区面积占比达60%以上。因此,洞庭湖流域生态风险总体处于中等偏低水平,生态环境较为良好,但存在明显的时空分异性。

图3 1980—2018年洞庭湖流域生态风险空间分布

表3 洞庭湖流域生态风险的面积及占比

3.2.1洞庭湖流域生态风险空间格局分析

从5期生态风险空间分布(图3)来看,流域内风险等级呈现多核地域分布,高风险区分布相对集中,由洞庭湖湖盆的沼泽和水域范围向环洞庭湖平原扩张;较高风险区主要分布在长株潭地区,湘中南丘陵地带,及沅水流域的吉首市和凯里市等城市的市辖区;中等风险区分布较为集中,主要分布在较高风险区的外围地区,以沅水流域和澧水流域分布较广;较低和低风险区在1980年占据了洞庭湖流域除洞庭湖湖面之外的绝大部分地区,而1990年及以后分散分布于沅水流域、澧水流域、资水流域和湘江流域,以三面环山地带更为集中。

洞庭湖流域地形以山地和丘陵为主,东南西三面环山,北部为洞庭湖平原。从洞庭湖流域土地覆被空间分布来看,林草用地主要分布在东南西三面环山的山地地带,平原区林地分布较少;耕地主要分布在中部的丘陵型盆地和北部洞庭湖平原,并随着高程增加呈逐渐减少趋势;水域和未利用地主要分布在低洼地带,建设用地以平原区和丘陵地区分布最多。结合洞庭湖流域生态风险的空间分布(图3),我们可以发现较高和高风险区主要分布在北部的洞庭湖湖盆和盆地,中部的丘陵型盆地地带,及城市建设用地,其原因在于长株潭地区是该流域经济空间格局的重要增长极,及环洞庭湖平湖农业区和湘中南丘陵节水农业带土地利用集约程度较高;而低和较低风险区主要分布在东南西三面环山的山地地带,主要是由于这些区域属于重点生态功能区,山地较多,森林覆盖广,城镇化进程相对缓慢,人类活动对土地利用程度较低。

3.2.2洞庭湖流域生态风险时间演变分析

从流域不同时期生态风险变化来看,1980—2018年流域生态风险呈现“增长-缓和-加剧”的时间演变特征。1980—1990年间研究区生态风险大幅增长,生态环境急剧恶化,主要表现为低和较低风险区面积大幅下降,其面积比重分别由27.35%和70.33%下降至1.48%和32.74%,而中等、较高和高生态风险区面积则呈现不同程度的增长,面积占比分别约增加28.19%、22.65%和12.62%(表3)。这一时期分别有6.88×104km2、10.12×104km2、0.13×104km2和0.08×104km2的低、较低、中等和较高风险区等级上升了,其中以低和较低风险转换为中等、较高和高风险为主(表4)。1990—2010年间流域生态风险趋向于缓和,区域环境得到一定改善,主要表现为高风险区面积呈下降趋势,其面积占比由1990年的13.68%下降至2010年的12.13%,低和较低生态风险区面积略有增加,共增加1500km2(表3)。在这20年间,风险等级下降面积约为709.59km2/a,而风险等级上升面积约为385.05km2/a;生态风险转移以“高→较高、较高→中等、中等↔较低”等类型为主,其转换比率均在20%左右(表4)。2010—2018年间区域生态风险呈加剧趋势,生态环境形式依然严峻,低和较低生态风险区略有下降,而中等和高风险区都呈一定上升趋势(表3)。这一时期生态风险等级上升面积约为0.90×104km2,而风险等级下降面积约为0.35×104km2;生态风险呈现“较低→中等、中等→较高和较高→高”阶梯式上升特征和“较高→中等和中等→较低”阶梯式下降趋势(表4)。由此可见,1980—1990年间是洞庭湖流域生态风险急剧变化的时期,而1990年以来洞庭湖流域土地利用变化的生态风险格局变化不大,总体呈逐渐缓和再加剧的趋势。

表4 洞庭湖流域1980—2018年生态风险转移矩阵

1998年以来开展的洞庭湖流域生态保护和建设工程重点实施了退田还湖、退耕还林还湿等项目。其中,退田还湖使得洞庭湖调蓄面积持续扩大,防洪排涝效益明显提高;退耕还林有效缓解因湘、资、沅、澧四水上游地区陡坡毁林开荒导致的水土流失,恢复森林植被的生态功能[38]。自1998年洞庭湖区开展二期治理以来,截至2018年共平退堤垸333处、搬迁55.8万人,洞庭湖调蓄面积比1978年扩大了779km2[39],从而使得近40年来洞庭湖流域水域呈扩大趋势。2000—2010年是洞庭湖流域退耕还林工程实施的关键时期,截止2009年湖南省退耕还林工程造林总面积12206.8km2,与启动退耕还林试点时期(2000年)相比,林业用地增加8660km2, 森林覆盖率增加3.42%, 森林蓄积量增加23.65%;水土流失减少明显,年均进入洞庭湖的泥沙量由退耕前的1.67×108t, 减少到2009年的0.383×108t, 减少77%,其中来自湘资沅澧“四水”的泥沙量减少40.7%[40]。结合洞庭湖流域土地利用变化与生态风险演变规律,可以发现2000—2010年土地利用变化最为突出的特征是耕地与林地之间的转换,其中因退耕还林导致的耕地转林地面积占该流域土地覆被变化的22.52%,林地面积增加,区域生态环境得到一定改善,这也使得1990—2010年间流域生态风险趋向于缓和。

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究以1980—2018年土地利用数据为基础,对洞庭湖流域土地利用变化和生态风险进行研究。得出以下结论:

(1)1980—2018年期间,洞庭湖流域土地利用类型按其面积大小依次排列为:林地、耕地、草地、水域、建设用地和未利用地。其中,林地面积占比60%以上,耕地占研究区面积近1/3。近40年间,2000—2018年土地利用变动程度明显剧烈于1980—2000年,总体变化呈建设用地不断扩张、林地基本稳定、耕地日益萎缩和水域扩大趋势等特征。

(2)近40年来,洞庭湖流域以较低和中等生态风险区为主导类型,两类占比在60%以上。各时期生态风险变化呈波动起伏状态,1980—1990年、1990—2010年和2010—2018年生态风险分别呈现增长、缓和和加剧等特征。空间分布上,高风险区以洞庭湖湖盆向环洞庭湖平原扩张,洞庭湖区、湘江流域和资水流域生态风险等级明显高于其他地区,而沅水流域、澧水流域和湘江流域的东南部生态风险相对较小。

4.2 讨论

本文研究结论与国内其他研究学者在洞庭湖流域的研究结论基本一致,土地利用变化显著特征为建设用地不断扩张[41-43],但也存在一定差异,如贾慧聪等[44]学者认为耕地持续增加是1985—2011年间洞庭湖区土地利用变化的主要特征,熊鹰等[31]学者认为洞庭湖区景观生态风险得到改善是在2010—2015年间。导致这一差异的原因主要有两个方面:一是其他学者主要针对洞庭湖区进行分析,这必将掩盖土地覆被变化的流域特征;二是研究时期存在差异,大多数研究主要从2000年后开始,这必将掩盖土地利用变化及生态风险演变的动态特征。

对比相邻区域各生态风险等级地类分布及占比情况可以发现,洞庭湖流域与鄱阳湖流域[34- 35]生态风险演变格局具有明显的一致性,主要体现在:一是以中等和较低生态风险区为主导类型,广泛分布于人类活动强度相对较低的林地和草地。林草用地在这些流域中广泛分布是生态环境较为良好的关键所在,但这些区域一旦受到人类活动的干扰,其生态恢复或重建较为困难,往往也会伴随滑坡、泥石流、水土流失等地质灾害的发生[7]。二是高生态风险区主要分布于受人类活动影响较大的洞庭湖及其广大的冲击平原。这些区域地处江南“鱼米之乡”,是长江流域乃至全国重要的农产品和水产品的主产区,生态环境较为脆弱。

本研究基于生态系统景观格局与生态风险之间的关联,构建由景观干扰度指数和景观脆弱度指数构成的生态风险评价模型,该方法提供了一种便捷而高效的途径[15],从巩杰[29]、吕乐婷[45]等国内学者广泛地使用该模型可以认为基于土地利用变化的生态风险评价是合理的、可适用的。但一般而言,生态风险评价应更多地关注于生态过程,从影响区域生态环境的多方面进行综合评判,本研究该不足之处在下一步研究中会加以改进。同时,受研究者知识、经验和主观因素的限制,对洞庭湖流域土地利用变化及生态风险演变的驱动力还有待完善。未来研究应从自然因素和人为因素角度关注区域生态风险所涉及的风险源,明确驱动因素对土地利用变化及生态风险演变的作用机制,进而提出可行有效的流域生态环境管理和高质量发展建议。