错位与捆缚

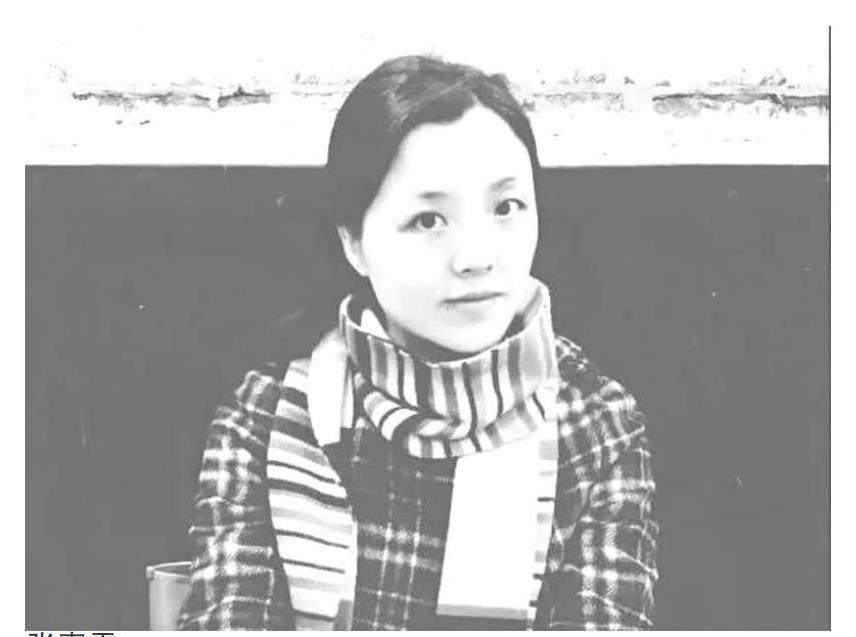

张惠雯,1978年生,祖籍河南。毕业于新加坡国立大学商学院。1995-2010年居新加坡,现居美国波士顿。小说家,新加坡《联合早报》专栏作家。作品广泛刊发于《收获》《人民文学》《上海文学》《花城》等国内著名文学期刊。曾获“新加坡金笔奖”以及“首届人民文学新人奖”、“中山文学奖”、“上海文学奖”、“储吉旺文学大奖”、“首届曹雪芹华语文学大奖”等多个国内奖项。作品多次上榜“中国小说学会年度十大短篇小说排行榜”及“收获文学排行榜”,并被广泛收录于历年短篇小说年选。已出版短篇小说集《两次相遇》《一瞬的光线、色彩和阴影》《在南方》,散文集《惘然少年时》。

小说的空间场域设定在大部分时候都可以被看作是作者所建立的象征秩序,新移民文学中的场景尤甚,往往都试图在不同国家地域的情感书写中把控独特的人类共性和情感认同,呈现被遮蔽的人类困境。无论是幽闭空间之下的人性扭曲还是荒芜空间中的情感张力,都显现了绝对的情感闪烁。本文就将以张惠雯的短篇小说《玫瑰玫瑰》和《飞鸟与池鱼》为例,谈论移民文学中的叙事场域以及情感错位困境。

小说的叙事场域在很大程度上就代表着作者的叙事视野,因而我们在谈论新移民文学时,往往会将情感纠葛复杂化,试图在世界性的背景之下阐述更共性的暗流涌动。东方视角下的西方场域在空间上会趋于心灵暗流中的边缘讲述。在这种混杂的空間之下,小说的叙事不仅超越了单一的国度,同时也能提出更多意象符号与个体的内心并置。

如果说空间感的混杂会带入过多个体情感而无法生发共情,那么张惠雯在小说中建构的空间意象则显现了绝对的敞开与包容。她习惯于建立虚无的空间场景,将叙事场域与社会秩序分离,借此去表达绝对的个体自由以及更加抽象的理念流动。这类荒岛式的空间在与喧嚣外界隔离的同时,又展现了极为幽闭的空间缠绕,在宏大叙事之下的自我遮蔽轻易地呈现出了独特的叙事认同以及晦暗秩序之下的人性检视。

一.幽闭空间书写禁忌张力

空间书写可以看作是日常语言在象征秩序上的凌驾,在这种重置象征意义的写作中,作家们借用空间的分裂与愈合来颠覆人类在空间中的感知状态,这种对空间的执着能够直观地带来人类的共情心理。这种对空间的书写实际上是对氛围的呈现,也就是对情感的交互。很显然,张惠雯在小说《玫瑰玫瑰》中的写作所展示的就是这样一种对时空维度的情绪互构,她利用“我”这一闯入者形象勾连起外界与荒岛的联系,架构了人物情绪与空间意识的关联交错。

很显然,《玫瑰玫瑰》中的空间形态并不是单一维度的,它是多重情绪共同交织构建而成的空间结构,作为一个风景画般存在于“我”的想象中的地方,缅因州的山在此成为了一个相对独立的“荒岛”形象,而“我”作为一个和女主人并不稔熟的人,前往那里的更大因素也是希望窥探到她如今的风采。在此,荒岛与传统的社会秩序被割裂了,尤其当“我”真正地前往了山中,“我”更发现了华丽房屋之下的深层诡异:“如果不是外面传来海浪拍击的声音,浩渺的大西洋风光就在眼前,人可能产生错觉,以为自己是在某个展示中国工艺品的商店。桌布、屏风、托盘、茶具……我突然发现了那股怪异感觉的由来,因为这屋里的这一切和它所处的地方,和我途经的缅因风光如此不协调!仿佛他俩在这片风景奇伟、浩瀚的土地上为自己建立一个东方式的空中楼阁。”

一个全然隶属于西方的地界,却建立起东方的小小世界,这不能不令人想起张爱玲在小说《第一炉香》中所讲述的葛薇龙姑妈梁太太的山中公寓,同样是在西方光景之下构建起自己的东方幻影。由此,似乎也就昭示着缅因州的此处,这个女主人的身上藏着同等的割裂与禁忌。空间在此转化为了叙述的情感张力,深刻象征着晦暗区域被遮蔽的情感困境。

而当“我”终于较为直观地体会到山中这对夫妻的痛苦缠绕之后,“我”再窥探到的空间又带有了强烈的情绪偏离,逼仄空间带来的陌生感与压抑感得到了极为尖锐的凸显:“可是,话说回来,我为什么要窥探别人的秘密呢?我为什么在揣测、猜疑那扇门后面可能发生的事?我察觉到一种危险:我仿佛跳进了他们这个与世隔绝的、华丽而诡异的笼子,在这里,生活如此缓慢,时间如此漫长,连我自己也在变得怪异,变得毫无必要的敏感,睡眠比以前更糟……我想最好是尽快离开。”

很显然,广袤的荒芜感是通过两位主人的视角来展现的,而“我”能看到的,只有流逝在俗世之中的漫无边际。这种漫无边际与市井生活割裂,也自然而然地勾连出扭曲的人物情感逻辑。小说用了大量笔墨来凸显“我”与他们夫妻二人的视域不同,在这种非常态的意义空间之下,荒山上的房子既显示出了悖论般的黯然,同时也连缀起情感逻辑的波澜起伏。广大恢弘的空间之下,原有的个体场域悬置于故事情节发展之上,但又是基于主体的空间所构建,因而,这种生命个体的幽闭体验更蕴含了复杂的情感焦虑。

二.复杂况味中的情感捆缚

张惠雯作为一名女性作家,在小说中往往能够超越移民文学所特有的地理空间冲突,转而将其吸收为情感的介质,来书写女性在茫然无序的精神状况中的忧愁与捆缚。在缺失人文关照的现代社会,张惠雯展现的生活图景成为了复杂况味的情感共同体。就小说的表现内容而言,在荒山上的夫妻二人显然是极端的、不可思议的,但在另一重层面而言,他们也喻指着内在情感趋向下的必然性游离与突围。小说巧妙地借助了性和爱两重伦理,挑战了原有的价值观念,在震撼的同时也显露了对现代情感语境的深刻把握。

就短篇小说而言,《玫瑰玫瑰》所承担的情感表达并不算厚重,一个在无性婚姻中生活了数十年的女人,如何在荒芜的情感中自我捆缚又自我扭曲。然而小说借用宗教意识,开辟了一个更为广泛的叙事空间,与此同时,这些压抑的欲望又将被规训成如何的力量,重重整合成为同质的危机。

有趣的是,小说中的“我”虽然始终处于旁观者的形象,窥探着这对夫妻的复杂况味,但作为一个没有婚姻家庭的中年作家,“我”也在女主人的质问下陷入了情感资源的匮乏。当然,除了这种对情感困境的直观刻画,小说也展露了失序状态下女性的自我否认:

“‘我不能离开他,我要是离开他他会受不了的,你不了解他,他自残起来太可怕了!他可能会自杀……慢慢就习惯了。而且,再也找不到像他对我这么好的男人了,可是……就是有时候觉得受不了,觉得自己太委屈了!我觉得自己像是没有活过,我的日子全荒废了,再也不会有孩子……啊,有时候我真受不了、受不了,我想对一个人说……你知道我信了教,我是个教徒,我知道这么想是罪,但有时还是……啊,求主宽恕我!她极力支撑着的镇静破碎了,双手掩面哭起来。”

这种焦虑的困境是巨大沉默之下的激流涌动,一方面,她的生活追求无法得到实现,无法与丈夫进行交流,甚至连向宗教祷告都会得到所谓“罪恶”的回答;而另一方面,她的精神困惑又时时刻刻缠绕着自己,精神世界中的困惑与无助是导致她一步步衰老灰败的理由。性爱上的缺失带来了情感的疏远与鼓励,表象的平静之下,女主人的身上藏着庞大的反自我倾向,她既唾弃着自己的“罪恶”,又忍不住在荒芜的空间中自我捆缚。

当然,要明确的是,小说在此阐述的自我捆缚不带有任何批判的意味,无论是丈夫还是妻子,都是两性关系中的饱满形象。然而,女人对于性的困惑实际上反映的是女性对于自我性别处境的觉醒,也正是在这种觉醒之下所阐述的挣扎是一种持久的攻略与几乎不可能被消解的滞重绝境。

三.虚无场域下的共性追溯

随着女性主义写作不断被强调,如今所谈论的女性主义乃至女权主义已然逐渐滑向了更具独立、个体的诉求。在当前的大部分女性作家看来,女性作家的写作,实际上就是对个人命运的抒发。在这种对于女性写作的重新观照之下,原本的海外女性写作也自然而然地提出了对人类情感共性的追溯。

小说《玫瑰玫瑰》所展现的实际也正是这样一种独立的时代诉求。尽管小说将空间投置在缅因州的荒山上,但其中对于别墅外荒芜景象以及别墅中的东方景观的强调,也巧妙地将小说的叙事场域虚无化,在边界的模糊之下阐释了更具流变性的情感认领。除此之外,由于张惠雯对于日常生活的平实把控——例如喝咖啡、谈心等琐事的细节建构,都实现了一种象征的隐喻。在这类现实主义的笔法之下,客观的现实被烘托为个体书写的氛围,从而也就实现了对社会参与的指征。很显然,小说中的女性形象并不那么具备所谓的现代女性激进特征,甚至有些“单纯”,但也正是这种单纯的精神困惑,反而彰显出了人性的存在觉醒。女性角色并不特定地被赋予某种犀利的政治性女权色彩,而是仅仅作为深刻的人所存在,不断寻求着个体的独立与自由。

在小说的最后:“在细微的雨丝里,我们站在车道边告别。她穿着墨绿色的毛衣,因为雨,一些湿润的发丝贴在额头和鬓角。她模样衰老,神情却像个女孩子-一个憔悴、失神、过早枯萎的女孩子。上车前,我以美国人的礼节拥抱了她一下。就在我们分开后的短暂对视里,我感到她有那样一种眼神,就像是她终于卸下了自己沉重的秘密,交付于我带走。之后,我的车沿着那条狭窄的沥青路开走了。从后视镜里,我看见男人返身离开,她还站在车道和马路的交叉口那里,不离开,也不挥手。我看着她的影子越来越小、越来越快地往后飘去,像一片被风卷走的枯叶。”

如果说“我”是闯入者的身份,带有一定的觉醒意义,那么最后仍然留在孤山中的女主人,也就是“我”不断强调的——一个枯萎的女孩子,实际也代表着苏醒过后的沉寂与捆缚。如何在情感困境中挣扎和自我拯救,或者说,自我说服,成为了小说真正书写的命题。在朴素的认知中,性别属性是大部分小说感情中的拘束,但小说所追溯的是对人的存在性真相找寻,女性作为她者存在于大部分写作之中,然而女性作家们却令这“第二性”凸显出了完全的自觉能量。很显然,张惠雯有意弱化了性别意识的个人体验,转而利用绝对共性的虚无表达来审视真实的认知偏见。

四.凝滞状态下的亲情反思

再来看《飞鸟和池鱼》,这是张惠雯在特殊困境下对当前亲子关系所提出的思考。她巧妙地将这种困局式的观照外化为母子之间的情感挫伤,又将精神上的凝滞加以直观地描述。不仅于两代人之间的亲情反思,更将视角归于生死解读乃至于社会层面的宏观问题,表达了一个作家在当前的社会责任感与无上使命。

看到小说题目很容易让人想起陶渊明的诗句:“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。”只是陶公所表达的更多是关于误入尘网以至于思乡迫切的慨叹,然而张惠雯的新作《飞鸟和池鱼》则更多地在探讨年轻人在家庭危局之下艰难的自我捆缚。

作为特殊的一代人——独身子女,这一代初长成的年轻人在年少时承受着更多的关爱和照顾,但同样也在成年之后面临着诸多难题。无论是宏观视角下人口老龄化带来的不堪重负,还是微观视角下年轻人在家庭中遭遇的困局,实际上都值得写作者在当下提出思考。

当飞鸟脱离巢穴温暖终于得以窥见天光,却被“孝顺”所捆缚着,只能在无奈中自愿跌落进困顿的琐碎之中,成为故渊中难以逃离的“池鱼”。

作为一部描写年轻的“飞鸟”被折断翅膀的小说,《飞鸟和池鱼》十分巧妙地将精神困境的凝滞转移到了母亲的身上予以外化。小说从开头就将母亲的“不正常”进行了直观描绘,她的游移、她的不愿出门,乃至她接连不断的噩梦和阴霾。

在这种状况之下的“我”只能尽其所能地去承受这种无端的诡秘,母亲的疾病在很大程度上将“我”推倒拉扯在生活的泥泞之中,而“我”连反抗的余地都没有。小说并没有对“我”的心理状况进行过多的描述,在读者的观感中,“我”几乎是平静、黯然地接受了这样一种生活轨迹的拐点。

“于是,我不得不迅速辭掉我的工作,离开那个‘更好更广阔的地方,回到这个小地方,就像我不曾走过,就像过去的那些年,我付出的努力、得到的一切不过是徒劳地转了一个圆圈,最后,起点和终点重叠在一起。不知道在我父亲去世后的一年多里发生了什么,她在电话里从没有提起她心里的那些变化。”

小说只寥寥数语就将这些前情后果交代明确,仿佛“我”的人生轨迹只是微微偏移,但事实上,对于在广州生活了近十年的“我”来说,这一小小的拐点绝不仅仅是偏移,更是一个完全的转折。然而生活的苦难并不止于此,母亲的精神困境显然是更让“我”感到崩溃折磨的状况。当“我”已然在经历着与原有生活脱节、经济窘困乃至心理创伤的精神困顿之时,母亲也在因为父亲的骤然去世,遭受着难以想象的失控折磨。

正是在这种互相折磨的恐惧中,“我”表露出了一种奇异的精神反思乃至对亲情的重新思考。小说并未对“我”与母亲的深厚感情做出多么细致的描绘与注解,而是以一种反哺的姿态,让“我”对这种情感的认知直观传达:当母亲又一次从噩梦中醒来,而“我”飞快地去抱紧她时,“我”想——

“我想,很久以前,我就是那个午睡醒来、做了噩梦的小孩儿啊,我心情恶劣,会哭着找到她,她会把我搂在怀里、安慰我,我就又觉得这世界温暖、安全了。现在,她却不能告诉我她做了什么样的梦,到底是什么在反复地折磨着她。当然,这不能怪她,这是疾病,她自己也理解不了。她的精神世界里住着一群失控的小恶魔,它们就像夜色中的蝙蝠一样诡异、阴险地扑飞。”

年幼的噩梦是单纯的梦境,但对于如今的母亲来说,她经历的是一种无法逃脱的症候,这种疾病和恐惧像恶魔一般吞噬着她,能够保护她的人只剩下“我”。

在认清了这一层面上的回转之后,“我”终于能够从内心深处同母亲和解,或者说,同“我”不可知的、被陡然颠覆的命运和解。

“‘没事儿,没事儿。我也睡不着,陪你透透风。我说着,拉住她的手——一只干燥、皱巴巴但很温热的手。

我感到心脏重新在我的胸腔中平稳地跳动。现在她再也飞不走了,我抓住了她,抓得很紧很结实。我和她又连在了一起,无论是身体还是命运……这比什么都好。”

在小说的最后,“我”在阳台上抱紧了恐惧的母亲,即便这一刻的平静只是暂时的,即便“我”的生活依然走向了一个被逆转而无法改变的未来,“我”仍然能够平稳地抓住母亲,将家的囚笼转化为真正的依托向往。

五.衰颓状况下的社会迷惘

除却家庭层面的自我捆缚、生命层面的死亡解读,作为一个极其关注社会的作家,张惠雯也在小说中展露了一定的使命感乃至社会思考。当生命的衰颓成为必然,当一切关于生死的读解都进入普遍意义的无序,当年轻人需要自己折断翅膀来换取老人安顿的晚年,这种时刻之下的社会迷惘,已然成为人们所需要思考的命题。

小说只用一个场景就表达了这种衰颓之下的人物困境:

“不要往池子里扔烟头,那边不是有垃圾桶吗?”我突然心烦起来,对刚才那个老人说。

他看了我一眼,我瞪视着他。他有点儿胆怯了,站起来走了。

看他笨拙地把三轮车推到街上,又笨拙地爬上车座,我有点儿后悔。我这算是得了胜利吗?我不知道。我肯定想和谁打一架,但对象绝不应该是这个衰颓的老人。我掉过头去看池子里那几条半死不活的新放进来的鱼。它们本来可以生活在河流里、海洋里。什么人把它们捞起来扔进了这个狭小、污秽的地方。没有人管它们的死活、它们的自由。之后,它们就会一直在这里,直到窒息死去。

显然,在大城市生活的“我”是一个具备当代一切高素养要求的年轻人,这一代年轻人在大城市都习惯了自尊乃至善良,“仓廪实而知礼节”在这一代人的身上显露出了最为明确的特征。然而,即便是这样始终保持温润的人,当“我”回归到了小城市的、隔绝的,甚至可以说是民智未开的生活时,“我”不可避免地在这种生活中感受到粗俗、崩溃,然而可悲的是,“我”也悄然在这种精英化的自我认知中被不知不觉地同化了。

在“我”同老人的对话中,“我”固然是站在了道德的制高点上,指责着与社会要求所格格不入的老人,但在“我”的训斥过后,老人所显露出的笨拙和衰颓,又令“我”感到无限的心酸和茫然。在这一情境下,作为读者也开始思考这个老人所经历的境况。

所谓“飞鸟和池鱼”,在第一层面上固然指的是年轻的脱离了原本家庭捆缚的青年人和在故乡中安于现状的老人,但另一层面上,又何尝不是在为失去了生活能力,同时又无法选择生死自由的老人的叹息呢?这个被“我”训斥的老人所经历着怎样的一生我们无从得知,他的子女又是如何平衡家乡与梦想的关系我们亦不知道。但可以了解到的是,在这一层面上的社会迷惘是值得人们进行反思的,年岁的倾颓让原本的家成为了老人的囚笼,他们在日复一日的安逸之中与自己的孩子渐行渐远,而对于那些或远行或被迫回归的孩子而言,这样的囚笼,也同样改变了他们的人生轨迹。

张惠雯显然是意识到了这种家庭在当下所展现出的囚笼性,才写出了这部作品来试图探讨羽翼被折的痛感和对社会的反思。正如她在创作谈中所言的:“让可独立的老人独立,在其患病或因衰老无法自理时,依靠福利制度由整个社会把他们养护起来,从而使下一代人可以不受牵绊地发展,并有足够精力来养育自己的下一代。一个健康的社会理应做到给年长者尊严,给年轻者自由。”

所谓飞鸟与池鱼,在这一层面上来说,既是年轻人所不断奔赴的自由,也是老年人在故乡中的尊严。

新移民文学往往会更强调西方化的开放性书写,张惠雯在她的写作中却显现了更多的自我意识觉醒以及女性通达独立。而除此之外,移民带来的时空错位乃至身份多元视野的跨越也自然而然地在其作品中有所显现。张惠雯擅长在虚无的场域中拓展情感上的共性,借此缔结更为多元的美学张力。

可以說,张惠雯的荒岛选取不仅仅是空间上的荒岛选择,也可以看作是人性在逼仄空间之下的禁忌与挣脱。愈是极为幽微的场景,愈是能显露出磅礴的情感重量,从而展现复杂日常之下的自我捆缚。她利用空间构建了情感的象征秩序,不断地以外在场景的变更来触及人物内心的深刻体验,所谓孤独感是不存在的,或者说,个体在荒凉隔绝之下的孤独感被普遍意义上的压抑与锋利取代了,静默的情感错位所阐释的结构幻灭,能够更凸显出平实生活之下的森森苦痛。

冯祉艾,出生于1995年。湖南长沙人,毕业于湖南师范大学。作品散见于《文艺评论》《百家评论》《艺术广角》《名作欣赏》《中国作家》《青年作家》《文艺报》《文学报》等报刊。供职于湖南省文联。