“互联网+”时代高师教师信息素养评价研究

黄 斌,杨馨宇,周一诺

(西华师范大学教育学院,四川 南充 637009)

为打造高素质专业化创新型教师队伍,《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》指出,要大力提升教师信息素养,开展教师信息化应用能力提升培训。2017年教育部副部长杜占元在国际教育信息化大会上提出应深化融合新技术与教学,重视提升教师信息素养,适时开展信息素养监测评估。可见,信息素养不仅是21世纪教师的必备素养,更是促进教师专业队伍建设的关键指标。2020年新冠肺炎疫情的爆发,使线上教学一跃成为线下教学的重要替代和学校教学“空窗期”的有效补充。但中小学教师信息技术能力整体薄弱,导致线上教学效果不尽如人意[1-3]。作为教育延续的“龙头”,高师院校身肩基础教育“育师之师”的重任,高师教师信息素养的高低直接影响基础教育现代化的推进。开展高师教师信息素养评价研究对孕育适应“互联网+”时代的“种子教师”具有重要作用。

一 研究综述

(一)教师信息素养标准

为提高教师信息化教学水平,国际教育技术协会(ISTE)最先在1993年颁布了《面向所有教师的技术基础标准》,之后在2008年又颁布了《ISTE教师标准》。大学与研究图书馆协会(ACRL)2011年颁布的《教师教育信息素养标准》对中小学职前教师应具备的信息素养进行了详细阐述[4],2015年颁布的《高等教育信息素养框架》认为新信息环境下高等教育信息素养教育应向融入学术、注重能力、促进学术交流的方向发展[5]。教育传播与技术协会(AECT)在1982年、1994年、2000年、2005年以及2012年分别颁布了《AECT教师标准》,对美国政府出台教育政策法规都起到了一定的借鉴作用。

我国迄今为止仅有2004年的《中小学教师教育技术能力标准(试行)》和2014年的《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》两项标准。《中小学教师教育技术能力标准(试行)》为推进教育信息化发展、提高教师专业能力和教育技术应用水平,对教师应用教育技术的意识与态度、知识与技能、应用与创新、社会责任等作出了具体规定[6]。《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》以促进信息技术与教育教学深度融合为主线,从技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展五个维度对中小学教师信息技术应用能力制定了相关标准[7],既关注教师自身发展,又强调学生学习成效的促进。

通过分析上述标准可以发现:美国十分关注教育信息化的发展动态,并对教师信息素养的评价标准不断修订与完善;而我国颁布的标准虽具有较强的操作性,但目标群体都是中小学教师,且两项标准的颁布时间相距10年。所以,我国应紧跟时代变化、基于教师差异、聚焦技术运用、促进学生发展,为不同阶段的教师制定信息素养评价标准。

(二)教师信息素养研究

我国对教师信息素养的研究分为三个方面。第一,厘清教师信息素养的概念内涵。林聪认为高校教师应具有解读、批判和使用媒介信息的能力,具体包括师德和教育责任意识、认知和使用技能、注意力和信息识别能力、批判和创新意识以及学习社区组织能力[8];于晓雅认为人工智能视域下中小学教师信息素养包括理解教育中的ICT、课程与评估、教与学、信息与通信技术(ICT)、组织与管理、教师专业学习、安全法律与伦理道德[9]。第二,开展教师信息素养的评价研究。王立柱从获取和利用信息的创新能力、信息意识、信息知识、信息道德与安全四个方面构建了高校教师信息素养的评价指标体系,并确定了各项指标的权重[10];张国颖通过调查高校英语教师在信息素养培训、信息素养意识、信息获取渠道、信息媒介利用、信息甄别能力、整合能力、利用能力方面的水平,发现高校英语教师缺乏专业的信息素养培训、阅读教学信息媒介单一、教师间的信息素养能力不均衡[11]。第三,探究教师信息素养的提升策略。桑国元指出应从教师教育者、学科教学整合、实践环境、培训方式以及学习方式的变革来培养教师信息素养[12];杨琰通过实证调查提出应从巩固信息意识、扩展信息知识、强化信息技能、严守信息伦理道德底线、改进职后培训来提升高校教师信息素养[13]。

就研究内容而言,教师信息素养研究以理论探讨为主、实践应用为辅,教师信息素养评价研究的文献较少,且谈及教师信息素养评价指标体系的更是十分匮乏;就研究方法而言,已有的评价研究大都采用自编问卷,对问卷的编制依据和过程毫无提及,因此基于问卷得出的结论令人置疑;就研究对象而言,相关研究主要集中在幼儿教师、中小学教师、高校教师或是特定学科的教师(以英语、体育为主),专门针对高校教师中高师教师这一群体的寥寥无几。综上可知,我国对高师教师信息素养的评价研究亟待深入,建立一套科学合理、切实可行的评价指标体系迫在眉睫。

二 评价指标体系的构建

(一)初拟指标的依据

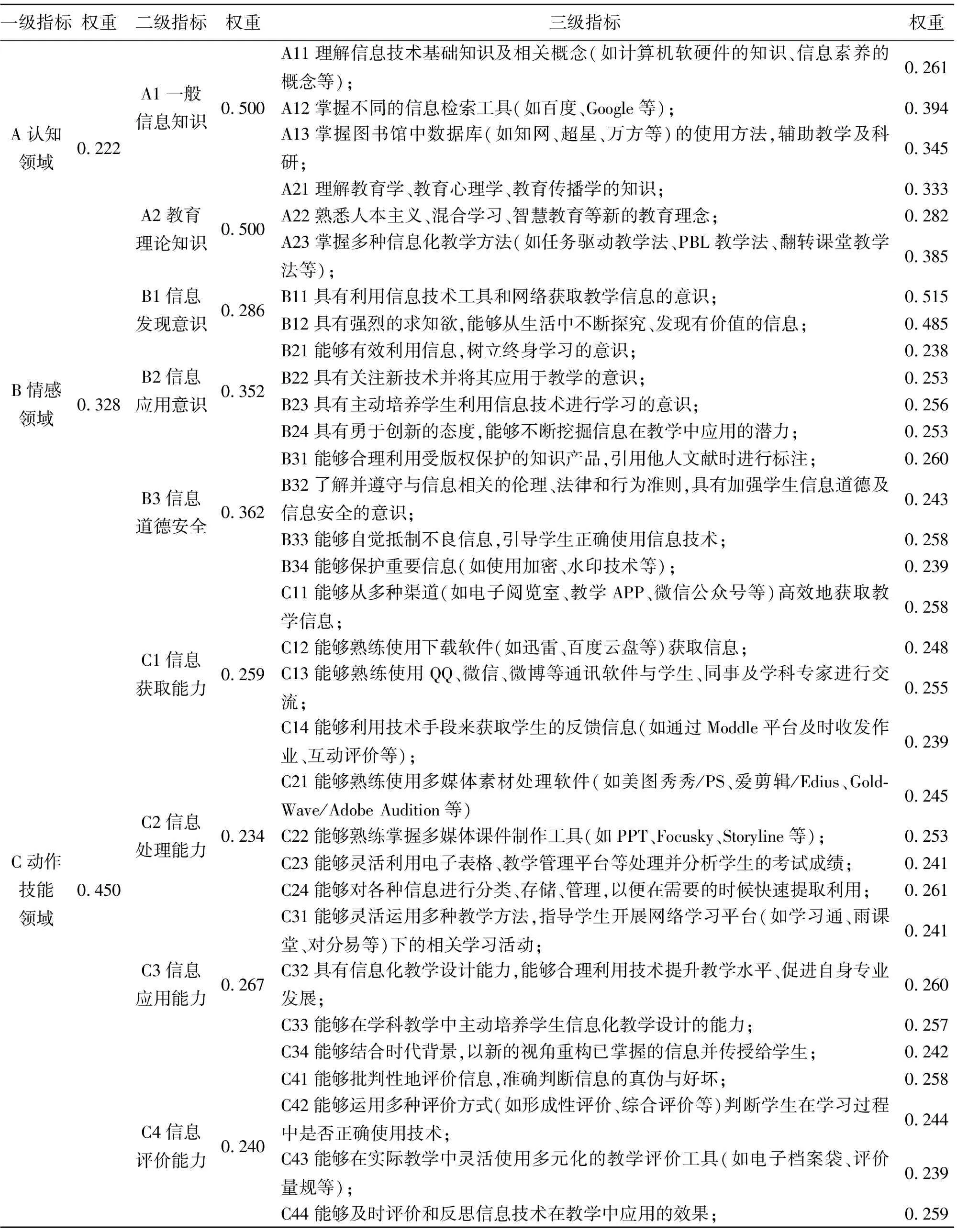

布鲁姆的教育目标分类理论立足于教育目标的完整性,对“教师的教”和“学生的学”都具有实践应用价值。本研究根据教育目标分类理论,首先确定了高师教师信息素养的三个一级指标:认知领域、情感领域以及动作技能领域。然后借鉴国内外近些年有关教师信息素养的评价标准,结合高师教师既要有强烈的现代化信息意识、能利用信息技术解决教育教学和工作生活中的问题,又要确保学生在未来的教学生涯里能将信息思维和技术能力迁移到教学活动中的职业特性编写了二级指标。最后利用三级指标对二级指标进行解释说明,初步拟定了高师教师信息素养的评价指标体系。

(二)确定指标的过程

专家的选取是获得可靠结果的关键。本研究邀请高师院校教学、科研以及管理人员共计30人组建专家咨询小组,对评价指标的维度划分,指标的修改、合并或删除提出意见。这些专家对信息素养都有较为深入的了解,具备相关的专业知识或工作经历(如发表过这一主题的学术论文)。专家基本情况如下:①教育技术领域8人(教授占87.5%),②教师教育领域6人(教授占83.3%),③其他领域一线教师12人(工作年限均大于5年且具有博士学位),④专职领导4人(院长、书记各2人)。经过两轮专家咨询,专家积极系数R=100%、专家权威程度C=0.81、专家意见集中程度(各项指标的均数M>3.5,满分频率K>0.2,变异系数V>0.2)、专家意见协调系数W=0.624(P<0.05),说明专家参与的积极性很高、函询结果具有参考价值、专家意见趋于一致且协调性较好。按照函询结果,最终确定了高师教师信息素养的评价指标包括3个一级指标、9个二级指标和32个三级指标,详见表1。

(三)信度效度的检验

采用李克特五级量表编制《高师教师信息素养评价指标重要程度意见咨询问卷》,调查各项指标的重要程度。以山东、陕西、四川、重庆地区的高师教师为对象,发放问卷200份,回收问卷200份,排查并剔除漏答、规律性作答过多以及整份问卷所勾选项皆为同一个等无效问卷,得到有效问卷191份,有效率为95.5%。问卷总体的克隆巴赫系数α=0.981,各个领域的组合信度CR均大于0.7、平均方差萃取量AVE均大于0.6,模型拟合度X2/df=1.187<3、RMR=0.044<0.08、RMSEA=0.039<0.08,其他主要拟合指标TLI、IFI、CFI均大于0.9,说明问卷的信度效度较为理想。

表1 高师教师信息素养的评价指标与权重分配

(四)指标权重的计算

通过验证性因子分析得到各项指标的因子载荷量,以此计算各项指标的权重。将同一维度下的各项指标(βi表示第i个指标的因子载荷量)相加求和(∑βi),各项指标的因子载荷量除以该维度下所有指标因子载荷量的总值即为各项指标的权重,即:Wi=βi/∑βi。

三 评价指标体系的应用

为增强样本的代表性,综合考虑学校层级、地域等因素,本研究选取山东师范大学、曲阜师范大学、齐鲁师范学院、陕西师范大学、宝鸡文理学院、四川师范大学、西华师范大学、内江师范学院、西南大学、重庆师范大学,共10所高校的一线教师,发放问卷358份,回收有效问卷342份。采用独立样本T检验和单因素方差分析探明不同人口学特征和不同教学背景的高师教师其信息素养在认知领域、情感领域以及动作技能领域的差异。

(一)性别

如表2所示,不同性别的高师教师其信息素养在情感领域存在显著性差异,在认知领域和动作技能领域不存在显著性差异。这是因为当代教师不论男女大都接受过优质教育,普遍具有研究生学历,能够对一般信息知识和教育理论知识深刻掌握。此外,多数教师具备“互联网+”思维,能够主动运用现代信息技术提升教学效果和科研成就。但男女教师在情感领域上的差距较大。通常而言,女教师的职业认同感比男教师高[14],她们会更愿意关注、学习新兴技术,并且主动引导学生正确使用。

表2 信息素养各维度在性别上的差异

(二)年龄

如表3所示,不同年龄的高师教师其信息素养在情感领域和动作技能领域存在极其显著性差异,在认知领域不存在显著性差异。值得一提的是,50岁以上的教师在各个领域上的得分相对较高。50岁以上的教师一般是某个领域资历深厚的骨干或退休返聘的教师,他们在长期的实践中积累了丰富的教学经验,遇事沉稳、敬业精神强,更善于在快速发展的信息化社会中寻求教学方法的突破与创新,所以其信息素养水平较高。

(三)所授专业

如表4所示,不同所授专业的高师教师其信息素养在情感领域存在显著性差异,在动作技能领域存在极其显著性差异,虽在认知领域不存在显著性差异,但艺体类教师得分的标准偏差大于1,说明艺体类教师之间的差异较大。经过事后多重比较(LSD)可知:艺体类教师在情感领域和动作技能领域上的得分显著低于文史类教师和数理类教师。一方面部分艺体类教师信息意识模糊,认为信息技术与舞蹈、声乐、钢琴、绘画、体能训练等学科教学关联不大;另一方面部分艺体类教师信息技能薄弱[15],缺乏“互联网+教育”背景下从教、执教的教学技能。

表3 信息素养各维度在年龄上的差异

表4 信息素养各维度在所授专业上的差异

(四)学校层级

如表5所示,不同学校层级的高师教师其信息素养在认知领域和情感领域存在显著性差异,在动作技能领域存在极其显著性差异。经过事后多重比较(LSD)可知:地方师范学院的教师整体水平显著低于双一流师范大学和一般师范大学。此外,双一流师范大学的教师在各个领域上的得分都达到了较高水平。双一流师范大学地理位置优越、信息化基础设施完善,教师一般都有海外留学经历,能亲身体验国外先进的教育理念和新兴技术。相比而言,地方师范学院因政策倾斜不够、资源配置不强、文化氛围不足等因素,导致教师在利用信息技术实现教学效果、效率与效益最大化上的成绩不甚理想,阻碍了师范教育的信息化进程。

表5 信息素养各维度在学校层级上的差异

四 提升策略

“互联网+”时代是互联网教育从融合阶段向创新阶段发展的拐点[16]。提升高师教师信息素养是一项动态系统工程,需要从内部自主和外部支持两个方面考虑。基于调查结果,本研究提出四点提升高师教师信息素养的策略。

(一)夯实TPACK知识结构,探求技术教学新途径

TPACK既是将信息技术整合到学科教学中的理论框架,又是提升高师教师信息素养的目标要求。高师教师应从以下几个方面夯实TPACK知识结构。第一,TCK+跨学科。面对知识边界的不断延伸,整合技术的学科内容知识更强调教师知识储备的动态性。教师需要借助信息技术手段获取各类信息,基于教学实际设计适切性的教学方案,综合应用知识,以解决学科教学问题。第二,TPK+新教法。整合技术的教学法知识要求教师善于创设信息化的教学环境,综合使用问题式、项目式、探究式等多元教学方法,结合慕课、微课、翻转课堂等新型教学形式,提高教学质量[17]。第三,TK+智能化。当下的技术知识倾向于实现精准教学的大数据、增强体验感的VR、达成自动化的AI等,这要求教师必须及时接触这些智能化技术,将其灵活运用到教学各个环节,努力培养自身对“技术+教学”的创造性设计思维和能力。此外,学校可以构建教师TPACK在线知识资源库,提供丰富多样的学科案例,满足教师自我发展的需要,使其知得深、知得广。

(二)主动更新教育理念,牢固树立信息意识

教师对信息技术的态度会直接影响其教学行为和教学效能感,进而影响学生的学业成就[12]。因此,高师教师必须以身作则,主动更新教育理念,养成终身学习的习惯。第一,持续关注信息与通信领域的发展,时刻对新思想、新技术保持高度的敏锐性。例如,疫情期间,教师需要及时思考如何使用钉钉、慕课堂、腾讯会议等信息技术工具保障教学质量;疫情过后,教师更要充分把握新时代的成长契机,深入领会技术变革教学的意义,灵活运用现代信息技术应对线上线下交融的教育新形势。第二,积极建设“学习、工作、研究”三位一体的教研平台。教师不仅可以参与平台中的教研项目滋养教学知识和实践智慧,还可以基于移动通讯工具、实时交流软件等开展网络评课交流会、分享最新的教学资讯、探讨创新教学的实践问题。第三,强化科研认同感,坚守学术道德底线。高师教师应兼顾教学与科研,平衡“教得好”和“写得好”之间的关系,尊重他人知识产权,以健康平和的心态抵御急于求成的名利诱惑[13]。

(三)增强信息技术应用,提高自身教学水平

不会使用技术的教师终会被淘汰。粉丝经济大行其道,如何打造让学生大呼过瘾的学习体验?如何“吸粉”以赚取更多“流量”?第一,教师应打破“重硬件、轻软件,重建设、轻应用”的局面,善于借助大数据(如作业数据、考试数据、参与度数据等)分析并解决学生的学习疑惑,为改进教学方式、评价策略提供依据。同时积极参加信息化教学技能大赛(如说课大赛、微课大赛、多媒体课件大赛等),做到以赛促教、以赛促学、以赛促发展。第二,鉴于师范生“学生+未来教师”的双重身份,高师教师必须时刻走在教育前沿,根据不同年级学生的实际情况寻找“人机”最佳结合点,将技术融入教学过程,为信息化教学设计增色增彩,循序渐进地完善师范生课程培养体系。第三,教师还要大胆尝试开发适用于本专业的在线课程,完成准确获取信息、优化整合资源、设计制作视频、评价改进流程等一系列操作,并积极地将课程投入高校网络公开课平台,在此过程中总结相关经验以提高自身信息化教学水平。

(四)加大资助培训力度,持续优化评价体系

正如欧盟“数字化议程”、美国“连接教育”、韩国“智慧教育”和澳大利亚“数字教育革命”等教育信息化项目都对建设教师ICT能力采取了一系列措施[18],高师教师信息素养的提升,除依靠自身的主观能动性以外,还需要外部环境的驱动与支持。第一,学校应积极搭建UGSE(高校—政府—中小学—企业)平台,形成“研、政、学、产”广泛参与的协同创新模式[19],在为教师信息意识和技能应用提供保障的基础上,鼓励教师海外访学,增加参加信息化展会或新技术培训的资助。第二,学校可以借鉴“学分银行”管理模式,为每位教师建设专属的信息素养提升阶段档案,规范教师信息素养培训管理,提高培训成效。第三,学校必须将教师信息素养测评标准、评价工作和培训方式有机结合。根据科学合理的测评标准,开展精准的评价工作,基于客观的评价结果有的放矢地设计个性化的培训方案,再根据培训效果反馈、优化评价指标,打造测、评、培完整链条[20],驱动教师的专业能力不断迭代递进、螺旋上升。

五 结束语

信息技术深度参与教学的态势已不可逆转,多元主体共同发力、线上线下同频共振已成为“互联网+教育”的显著特征,高师教师不能仅是信息化教学的简单追随者,还要努力成为本专业领域信息传播的示范者、推进者,以带动教师队伍的高水准长效发展。