“整齐世传”:司马迁对史料的剪裁

杜 季 芳

(聊城大学 文学院,山东 聊城 252059)

《史记》是中国历史上第一部纪传体史书。自成书以来,一直被认为是中国史书的典范,影响深远。清赵翼在《廿二史劄记》卷一“各史例目异同”条指出:“司马迁参酌古今,发凡起例,创为全史。本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以志人物,然后一代君臣政事,贤否得失,总汇于一编之中。自此例一定,历代作史者遂不能出其范围,信史家之极则也。”[1]2司马迁秉笔直书、记事信而有征的实录精神备受古今学者的肯定和称赞,但也有学者指出了其在史料取舍方面所存在的些许问题,特别是北京大学2009年入藏的西汉竹书——《赵正书》[2]187在一些事件的记载上与《史记》存在较大差异,在学界引起了轩然大波,致使一些研究者对《史记》关于胡亥继位、矫旨杀兄等问题质疑。本文结合《赵正书》等新出土资料,旨在考察司马迁审查旧史料的标准以及他“整齐”故事的情况。

一、《史记》的史料来源

司马迁生值汉家全盛时代,又秉承了很好的家学。同时,在他38岁时,正式做了太史令,因而有机会阅览汉朝宫廷所藏的图书、档案以及其他各种史料,再加之他的游历考察,能够亲眼目睹许多历史遗迹,了解民情风俗,于是“罔罗天下放失旧闻”,撰成了这部空前的著作。关于司马迁撰写《史记》过程中所征采史料的来源,《太史公自序》说“卒三岁而迁为太史令,史记石室金匮之书”[3]3296,这里的“”是缀集的意思,所谓“史记”,除《秦记》外,还应包括战国时期其他诸侯国的历史记载。“石室金匮之书”,即皇家图书馆所藏各种文献典籍资料。班固在《汉书·司马迁传》中也曾指出:“司马迁据《左氏》《国语》,采《世本》《战国策》,述《楚汉春秋》,接其后事,讫于天汉。其言秦汉,详矣。至于采经摭传,分散数家之事,甚多疏略,或有抵梧。亦其涉猎者广博,贯穿经传,驰骋古今,上下数千载间,斯以勤矣。”[4]2737由此可见,当时流传的先秦典籍,如《左传》《国语》《世本》《战国策》等,皆成为司马迁撰写《史记》所依据的史料来源。此外,皇帝所收藏的文献档案,其中包括秦残留的文书档案及汉初封王、侯的策命盟誓等档案材料,他通过实地采访和广泛的田野调查所搜集的材料以及先父司马谈所遗留的未完之稿等,也都是司马迁参考与依据的重要史料。

二、司马迁审查旧史料的标准

先秦以来的文献,流传到汉代,已颇为芜杂。《史记》是司马迁在进行了广泛田野调查的基础上,参阅大量古文献典籍、档案资料及其他多种史料,并经过自己的剪裁、镕铸、提炼加工而成。面对这一堆堆驳杂的史料,司马迁在审查时是基于怎样的标准呢?

(一)“考信于六艺”

《伯夷列传》指出:“夫学者载籍极博,犹考信于六艺。”[3]2121可见,对经传异说和百家杂语,司马迁坚持“考信于《六艺》”的标准,或引为史实,或引为补《六艺》之缺。《孔子世家赞》也说:“中国言六艺者折中于夫子。”[3]1947“六艺”即指《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》儒学六经。在司马迁看来,孔子学说和儒家经典是核实史料最为可靠的依据和参照标准。而在《六艺》中,司马迁最为推崇的当是《春秋》,他在《太史公自序》中全面阐述了《春秋》的作用:“夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖。存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。……拨乱世反之正,莫近于《春秋》。”[3]3297这一点,是由司马迁所生活的“时势”所决定的,司马迁恰恰生活在儒学开始走上独尊的时代。在汉代今文经学的思想体系中,《六经》中的《春秋》具有至关重要的地位,因此,司马迁当不可避免地受到了经学的影响,他旨在以《春秋》为准则,努力从历史的兴衰交替中阐述兴亡成败之理。

关于司马迁将《六艺》作为审查旧史料的基本原则和标准,顾颉刚给予了较为客观、公允的评价:“他的‘载籍极博,犹考信于《六艺》’这个标准,在考古学没有发达的时候,实在不失为一种有效的方法,尤其是在战国、秦、汉间百家异说杂然并起的时候,因为《六艺》中的史料比较还算纯粹,著作时代也是比较的早呵。”[5]162由此也可看出,在对旧史料的审查考定方面,司马迁的确有着极为审慎的、卓绝的眼光。但同时顾颉刚还进一步指出:“‘考信于《六艺》’固然不失为一个审查史料的标准,但倘使没有别的附加条件,这标准也会嫌太简单的。……那么,他虽是志在‘考信’而依然无济于事。”[5]162也就是说,司马迁“考信于《六艺》”的史料审查标准虽然是科学的、合理的,但由于《六艺》是包括经和传的,而经和传、经和经之间常有相互抵牾的情况,因而他“考信”的结果往往会不尽如人意。如司马迁作《五帝本纪》,主要取材于《世本》《五帝德》和《尚书》,虽然也进行过实地考察,记录的也是他认为较为可信的“史实”“故事”,但经过后代诸多史家的分析,其内容还是传说性大于历史性。

(二)“择其言尤雅者”

在《五帝本纪》赞中,司马迁在说明《五帝本纪》一文的史料来源时,也明确阐述了他对这些史料的取舍及看法:

学者多称五帝,尚矣。然《尚书》独载尧以来,而百家言黄帝,其文不雅驯,荐绅先生难言之。孔子所传《宰予问五帝德》及《帝系姓》,儒者或不传。余尝西至空桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮矣,至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处,风教固殊焉。总之,不离古文者近是。予观《春秋》《国语》,其发明《五帝德》《帝系姓》章矣,顾弟弗深考,其所表见皆不虚。书缺有间矣,其轶乃时时见于他说。非好学深思,心知其意,固难为浅见寡闻道也。余并论次,择其言尤雅者,故著为本纪书首。[3]46

在这里,司马迁指出了他选择旧史料的另一标准,即“择其言尤雅者”。“雅”,即“正”的意思,“言尤雅者”不仅指历史资料的真实可靠,而且还当包括语言的雅正优美。由于时代久远,文献不足,司马迁撰写《史记》时,关于黄帝的事迹,就连缙绅先生也说不清楚了,诸子百家虽有一些零星的记载,但有很多可能记载的是皇帝做得不好的事情,或者往往牵缠神仙怪异,显得鄙陋粗俗甚至荒诞,因而不可尽信,也就不足以征引。

司马迁通过大量的实地考证,广泛地搜集资料,把采集到的民间传说与历史记载相对照,并在古代典籍中发幽探微,深入思考,认真研究、比较,专门采录较为详细而可信程度相对较高的史料,终于理出五帝的事略。这充分体现了他别择史料的审慎态度、重实去伪的史学观及考信求实的史家风范。

这里还需要特别指出的是,司马迁在对历史资料进行考定、选择的过程中,不仅强调要注重历史材料的可信度,而且还兼顾到了史著的文采,力求摒弃那些荒诞无稽、有伤大雅的异闻传说,并对平铺直叙、缺乏文采的文字进行巧妙的剪裁连缀,修改补充,力求生动曲折,从而使得《史记》叙事圆融而又有神韵,文学性得以大大增强。

三、司马迁处理旧史料的方法

《太史公自序》在答壶遂问中指出:“余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也。”[3]3300于篇末又说“厥协《六经》异传,整齐百家杂语”[3]3319,即稽合并对比六经异传的异同,因其可信,折中取舍,对良莠不齐的“百家杂语”进行甄别、选择和剪裁,将他认为准确可信的那部分史料吸收到《史记》里面去。这就是司马迁所着力的工作。关于司马迁“整齐”故事,梁启超曾指出:“‘整齐’即史家之创作也。能否‘整齐’,则视乎其人之学识及天才。太史公知整齐之必要,又知所以整齐,又能使其整齐思想实现,故太史公为史界第一创作家也。”[6]36在这里,梁启超不仅明确指出了“整齐”的含义,而且还充分肯定了司马迁这一处理旧史料的方法、实践以及所表现出来的“学识及天才”。然而,上古史料是纷繁复杂、真伪难辨的。在很多情况下,对于同一史事,所记述的材料可能存在很多差异,司马迁也不能明确断定孰真孰伪,只好将那些杂异之处依照自己的识见和标准想办法进行安插、排比,这便是所谓的“整齐故事”。这也是汉代的儒生和经师所经常运用的基本方法。在顾颉刚看来,这种方法是有弊端的,“其结果不知为学术界中缠上了多少葛藤,真所谓‘治丝而棼之’”[5]163,在《司马迁与郑玄的整齐故事》一文中,他曾列举多个例证进行说明,并客观指出:“不幸,他为时代所限,不能得着很好的方法。”[5]162

关于这一问题,杜泽逊教授曾专门做过详细、深入的探讨[7]80-84,他以齐晋鞌之战这一历史事件为例,分别列举了《左传》《春秋经》《公羊传》《谷梁传》以及《史记》等史书对该历史事件的记载,并做了细致比较后发现,对于同一历史事件,各史书的记载却各有不同,从中窥见《史记》重新加工的痕迹,而且还发现,对于这一历史事件,即使在《史记》内部,《晋世家》《齐世家》的记载也全然不同。由此可见,在很多时候,人们无法从史书中获得历史的真相,而我们所看到的只能是被史学家所叙述出来的“历史”。作为一名普通史学家,司马迁不能超越他所生活的时代以及个人识见,尽管他在旧史料的处理过程中努力地遵循着“实录”的原则,但呈现给人们的仍然是一种再创作的“历史”。

四、由《赵正书》看司马迁对秦史料的“整齐”

《赵正书》是《北京大学藏西汉竹书(三)》中的一篇,共有竹简50支,除个别简有残断之外无缺简,保存较为完好。赵正,即秦始皇。其内容讲的是自秦始皇第五次出巡回程途中病亡,秦二世胡亥继位后诛杀诸公子大臣,直至秦灭亡的历史过程。其中,作者用大部分篇幅记录了秦始皇临终前与李斯的对话、李斯被害前的陈词以及子婴的谏言等,向世人呈现了一个临终之时内心极度悲痛忧虑、惆怅不舍的秦始皇形象。这些信息都是在传世文献中所未见的。据整理者估计,《赵正书》的抄写时代大约在汉武帝前后,成书年代很有可能早于《史记》。[8]64-66

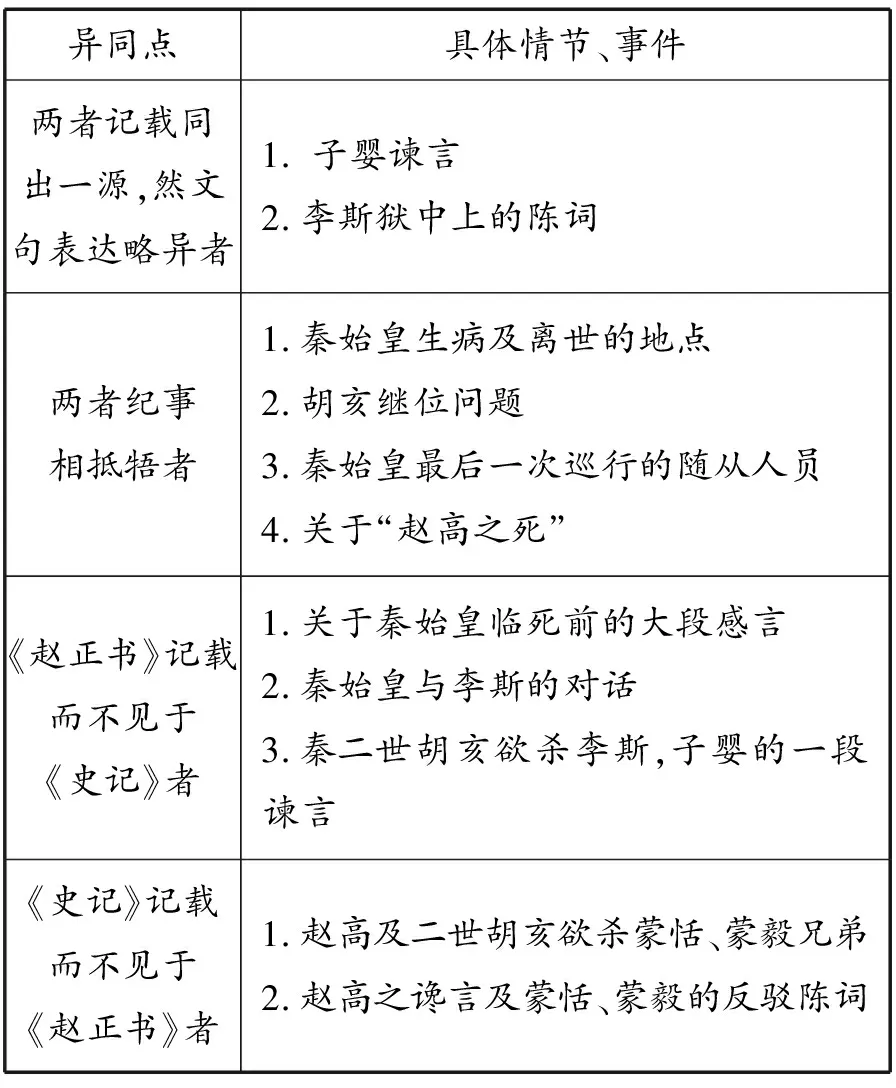

《赵正书》所记载的内容,可与《史记》的《秦始皇本纪》《李斯列传》《蒙恬列传》等相关篇章进行对读参证。通过逐条排比发现,对有些史实的记载,两者显然是同出一源,但也有一些记载,特别是事关大秦帝国兴替的一些大事,又迥然相异。当然,还有一些细节是《赵正书》所独有,而不见载于《史记》的。具体异同比较如表1所示。

表1 《赵正书》与《史记》异同比较

可见,《史记》与《赵正书》存在明显的相关性,但在某些问题的记载上却又相互抵牾。兹举一例说明。秦二世胡亥继位的合法性是关乎秦朝历史大局的关键,关于这一问题,《赵正书》写道:

丞相臣斯、御史臣去疾昧死顿首言曰:“今道远而诏期群臣,恐大臣之有谋,请立子胡亥为代后。”王曰:“可。”王死而胡亥立,即杀其兄扶苏、中尉(蒙)恬。[2]190

从中可以看出,秦始皇死前曾明确传位给公子胡亥,胡亥继位是秦始皇听从李斯等的谏言后明确认可的。然而,《史记》记载:

丞相斯为上崩在外,恐诸公子天下有变,乃秘之,不发丧。棺载辒凉车中,故幸宦者参乘,所至上食。百官奏事如故,宦者辄从辒凉车中可其奏事。独子胡亥、赵高及所幸宦者五六人知上死。赵高故尝教胡亥书及狱律令法事,胡亥私幸之。高乃与公子胡亥、丞相斯阴谋破去始皇所封书赐公子扶苏者,而更诈为丞相斯受始皇遗诏沙丘,立子胡亥为太子。[3]264

也就是说,在秦始皇死后,赵高、李斯等秘不发丧,篡改诏书立胡亥为二世皇帝。同一件史实,两者记载却完全相左。对此,陈侃理指出:“两者的异同,反映出汉初对秦代历史存在不同的认识。《史记》在胡亥继位问题上,自然地接受了当时占据主流的历史认识。”[9]辛德勇也指出:“赵高、李斯等毁弃秦始皇的真实‘遗诏’而致使‘胡亥诈立’,乃是当时举国上下人所共知的基本史实,司马迁不过是以一个史家的笔墨实录其事而已,而不是在包括《赵正书》在内的其他什么不同记述之间按照某种个人主观意图所做的甄选。”[10]可见,关于秦末历史的记载,汉初就已经有多种不同的版本在流传了,对于当时流传的种种说法,司马迁应当是能够搜罗到的。那么,面对这些“百家杂语”,他必定要运用史家的眼光,用“考信于六艺”的标准对其进行“整齐”,即审查、辨别、取舍,然后选择其中的一说,此中必定隐含着他对秦史的判断和认识。不管是司马迁在撰写《史记》时的确看到过《赵正书》而对其进行了选择性采用,还是他并没有看到而是两者不约而同地利用了一件相同的史料,通过对两者关联叙事的对比,从中能探寻到司马迁撰写《史记》时对秦史料的审慎别择和取舍。

五、结语

任何一部历史著作的产生,无不需要史家对历史文献材料的广征博采,别择处理,《史记》的产生是司马迁广泛搜集、占有史料并加以审慎考订和选择的结果。司马迁作为一位优秀的历史学家,首先是忠于历史的,然而,面对纷繁芜杂的史料,尽管他怀有审慎的、谨严的求实态度,但往往也会不可避免地将自己的史识、史观寓于对史料的排比之中。《史记》向来以“实录”见称于世,这里的“实录”主要还是指司马迁的一种精神或主观上的追求,而不是客观结果。在创作实践中,纯粹的“实录”是无法实现的,毕竟历史不能再现,而只能是一种“被呈现”。