小汽车用户通勤时间容忍阈值的特征及影响因素

何明卫,寸议鹏,石庄彬,何保红

昆明理工大学交通工程学院,云南昆明 650500

在中国快速城市化进程中,城市结构与土地利用、职住空间关系及通勤模式已发生显著变化,其中,城市规模的扩大、职住分离及交通拥堵等因素导致城市居民的通勤时间不断延长.由于时间资源和出行时间预算有限[1],通勤时间的增加必然影响到出行者的时间分配和其他活动参与[2].通勤时间长也会对出行满意度、出行主观幸福感以及工作时间效率等[3-4]产生负向影响,导致出行者的出行成本增加.因此,在权衡各种因素和约束条件下,存在通勤时间容忍阈值[5],其反映出行者对通勤时间的感知和态度容忍度.

针对通勤时间容忍的深入研究目前较少.MILAKIS 等[6]基于出行效用论证了出行时间容忍期和可接受出行时间,并采用20个出行者的半结构化访谈数据,对可接受出行时间的特征进行初步分析,但由于样本量少,研究未对可接受出行时间的影响因素进行建模分析.何明卫等[7]将通勤时间容忍阈值定义为通勤者能够容忍的最长单程通勤时间,采用中国昆明市居民出行调查数据,研究通勤时间容忍阈值的影响因素,以及长时通勤者的通勤时间容忍阈值分布特征[5,7],结果表明,出行方式对通勤时间容忍阈值存在显著影响.然而,上述研究未进一步分析小汽车用户的通勤时间容忍阈值影响因素.

本研究基于昆明市出行调查数据,对小汽车用户的通勤时间容忍阈值分布特征进行统计分析.采用序次logit模型分析小汽车用户的态度和社会经济人口属性对通勤时间容忍阈值的影响.研究结果有助于更好理解和掌握小汽车用户的通勤出行行为、职住址选择以及可能的行为改变.

1 数据采集

昆明的城市空间结构由城市主中心和1个或几个次中心组成,其人口特征和用地规模在中国二线城市中具有较好代表性.2018年,昆明市建成区面积约416 km2,城区人口约378万人[8].2019年5月,针对建成区内停车场、洗车房及4S店的小汽车用户进行随机抽样调查,调查内容包括通勤时间容忍阈值、社会经济人口属性、过去一周内的出行信息以及小汽车用户的态度和意愿等.问卷将通勤时间容忍阈值设置为9个区间.其中,最小的区间≤20 min;最大区间>90 min;中间以10 min为间隔设置7个区间.为获取用户对小汽车的态度,共设置13个问题项.

调查共回收问卷476份,剔除信息缺失问卷与无通勤出行样本后,有效问卷为393份.从样本构成来看,男性占65.1%,30岁以上占59.5%,大专及以上学历占78.9%,家庭年收入10万元以上占59.3%,家庭有13岁以下小孩的占49.1%.由于本研究针对城市小汽车用户展开,被调查者中的男性和大专以上学历占比较高.样本整体上具有较好代表性.

2 小汽车用户通勤时间容忍阈值的分 布特征

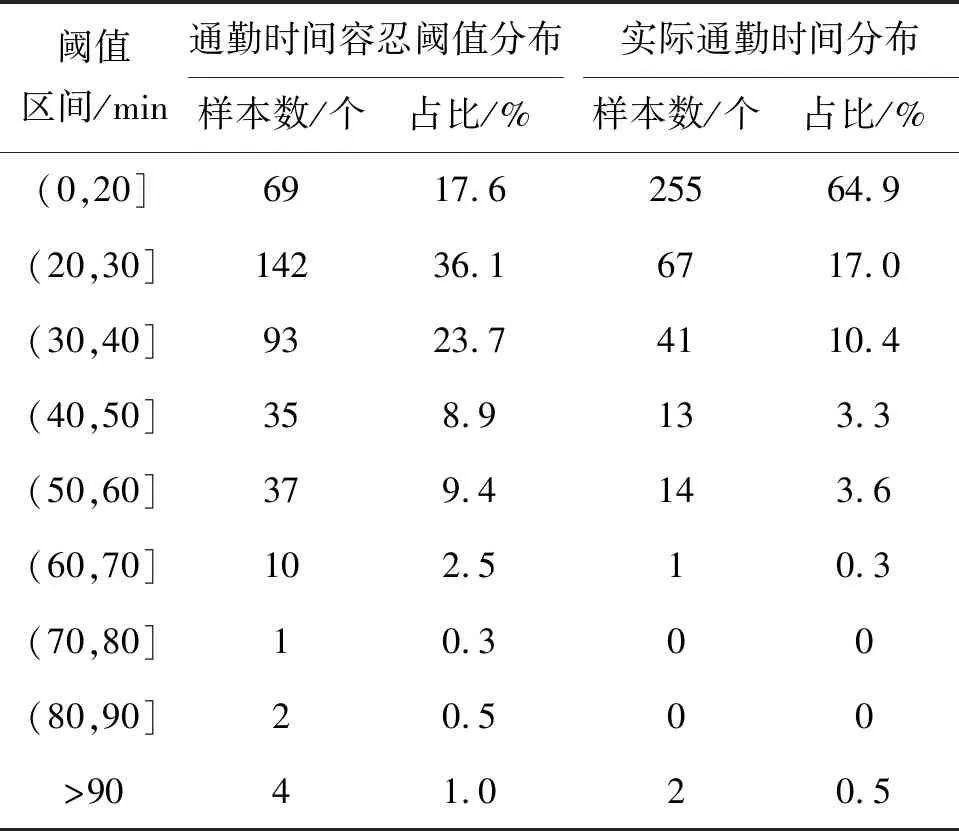

小汽车用户的通勤时间容忍阈值和实际通勤时间分布如表1.可见,通勤时间容忍阈值主要分布在(0, 40] min,所占比例达77.4%,且在(20,30] min的占比最大.有4.3%的小汽车用户对通勤时间的容忍度较高,其通勤时间容忍阈值大于60 min.将通勤时间容忍阈值分区间取值,20 min以内取值15 min,大于90 min取值90 min,其余7个区间取中间值,如(20, 30] min取值为25 min,计算得到小汽车用户的平均通勤时间容忍阈值为32.33 min.平均实际通勤时间为21.72 min.实际通勤时间主要分布在(0, 30] min,且(0, 20] min所占比例达64.9%.

表1 通勤时间容忍阈值与实际通勤时间分布Table 1 Distribution of the tolerance threshold of commuting time

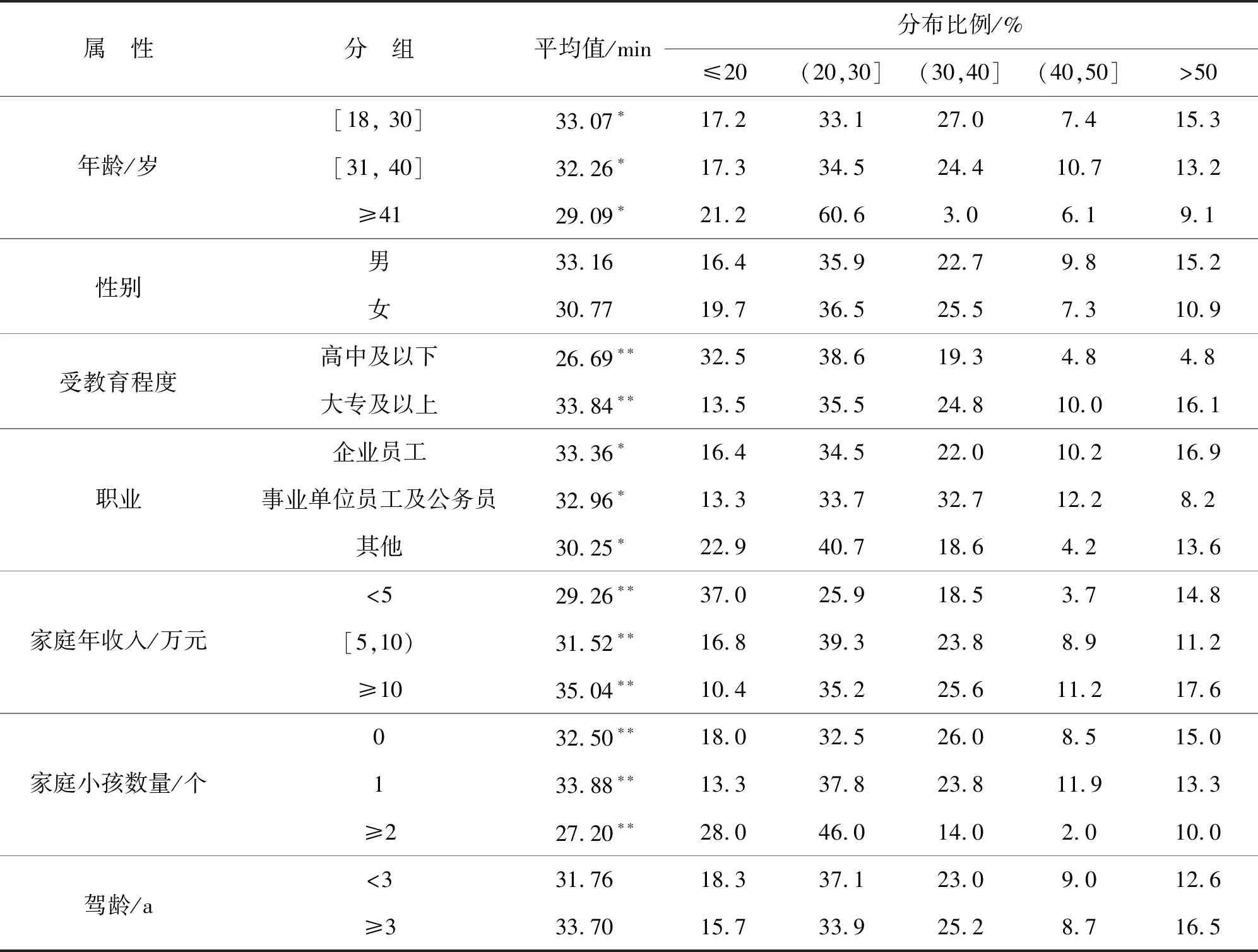

小汽车用户不同群体的通勤时间容忍阈值如表2.通勤时间容忍阈值的群体性差异检验采用秩和检验法.在判断群体之间是否存在显著差异时,以显著性水平P≤0.10为标准.由表2可见,不同年龄、受教育程度、职业、家庭年收入及家庭小孩数量的小汽车用户,其通勤时间容忍阈值分布存在显著差异.其中,年龄大于41岁小汽车用户的平均通勤时间容忍阈值较短;学历为大专及以上小汽车用户的平均通勤时间容忍阈值更长,且通勤时间容忍阈值大于40 min的比例远大于高中及以下的小汽车用户;平均通勤时间容忍阈值随家庭年收入的增加而更长,家庭年收入大于10万元的小汽车用户的通勤时间容忍阈值,在20 min以内的比例仅占10.4%;家庭有2个或以上小孩小汽车用户的平均通勤时间容忍阈值更短,其通勤时间容忍阈值在40 min以上的比例为12.0%.

表2 不同小汽车用户群体的通勤时间容忍阈值1)Table 2 Tolerance thresholds of commuting time by different car user groups

3 小汽车用户通勤时间容忍阈值的 影响因素

3.1 态度因子分析

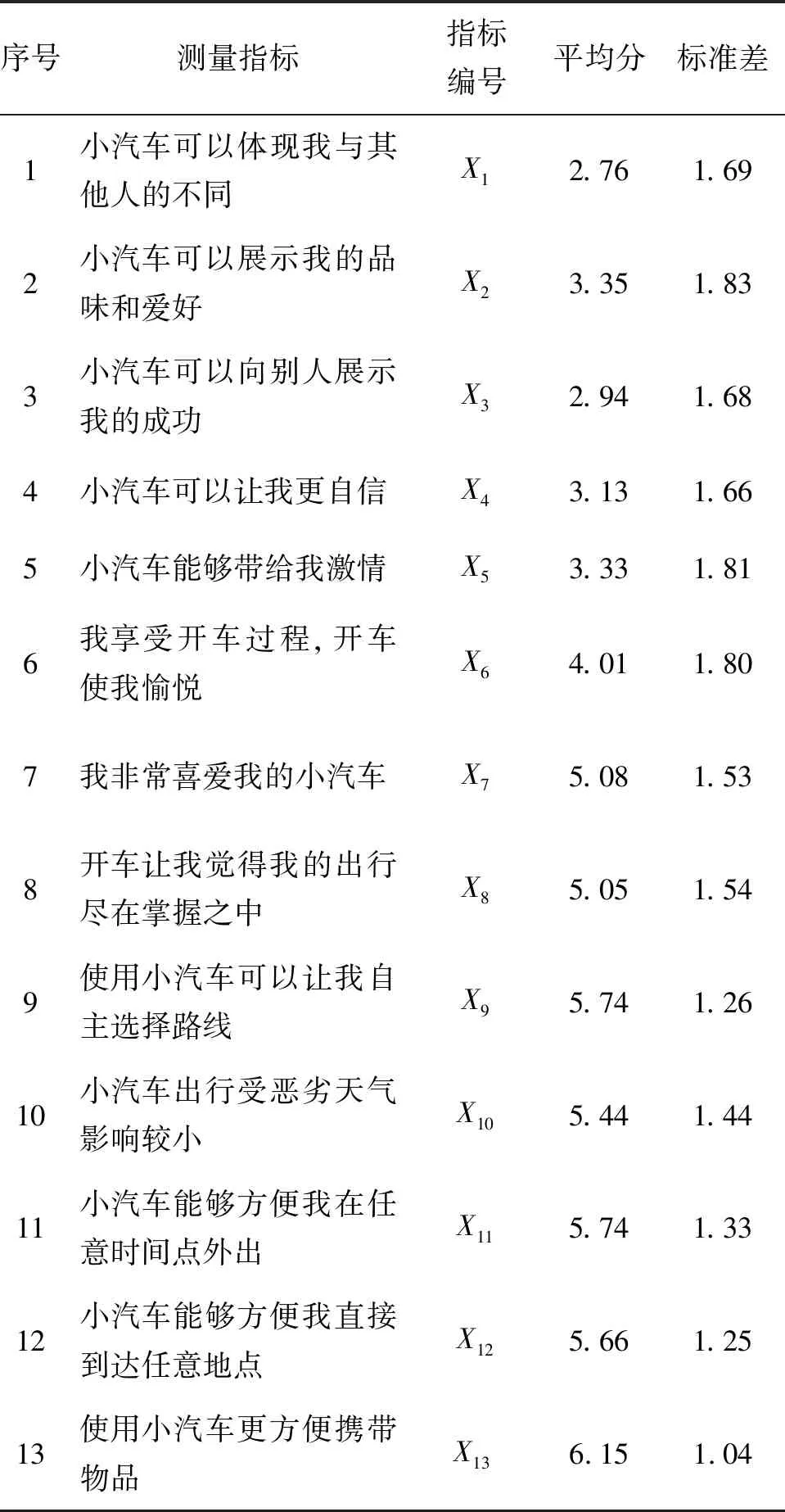

已有研究将出行者对待小汽车的态度分为象征(symbolic)、情感(affective)及工具(instrumental)性态度[9-11].象征性功能指小汽车能够展现的用户品味与个性,具有社会身份地位的象征功能[9];工具性功能指小汽车作为一种出行工具,能满足出行需求,方便高效[10];情感性功能指用户对小汽车的喜爱以及驾驶小汽车能够带来享受和愉悦[11].基于以上3类态度,调查问卷共设置13个问题项[12].态度测量指标均采用Likert七级量表的形式,分别赋值1~7分,程度由“非常不同意”到“非常同意”,态度测量指标统计如表3.

表3 态度测量指标Table 3 Statements of measurement for attitude

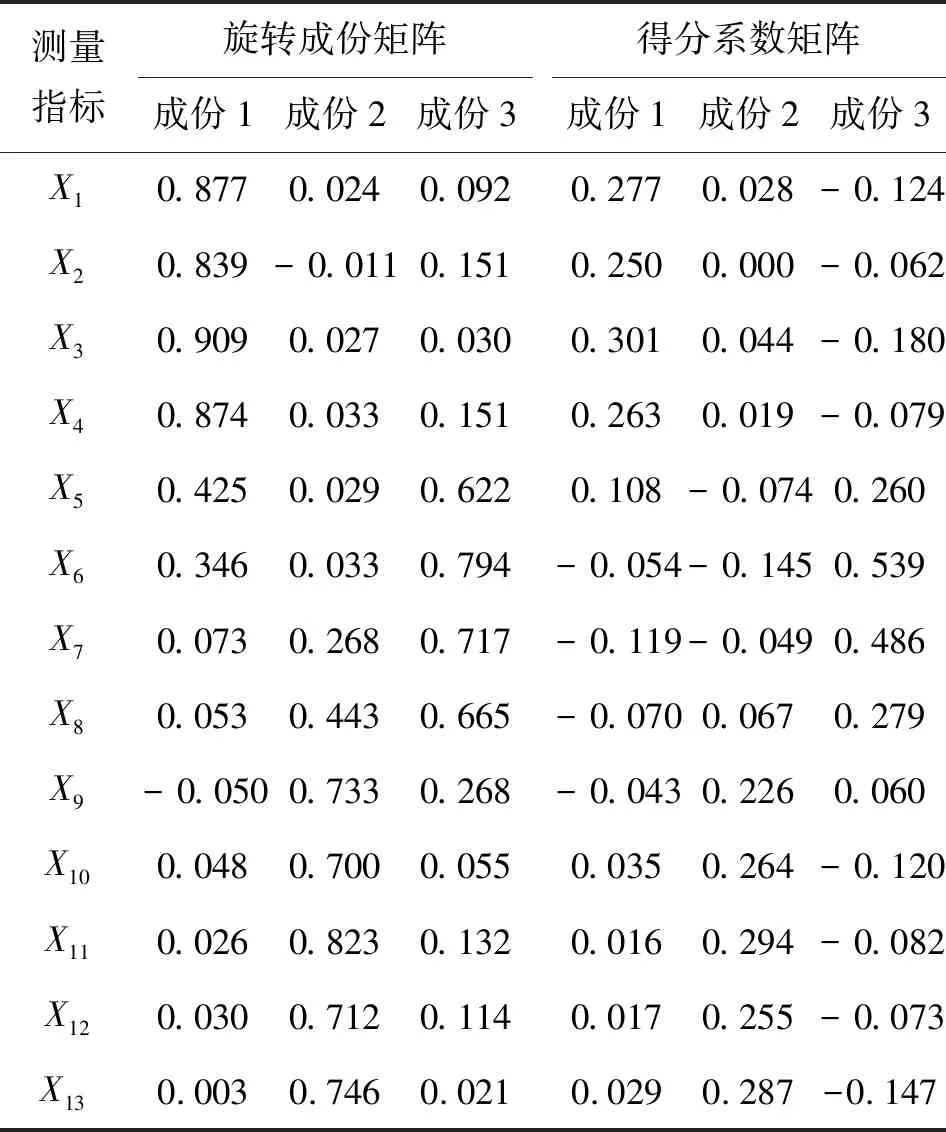

采用因子分析中的主成分法提取态度公因子.KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验统计量为0.853>0.7,P<0.001, 表明通过适用性检验,变量间的相关性较强,具备提取公因子的条件.研究共提取出3个特征值大于1的主成份因子,累计解释总方差为65.30%.旋转成分矩阵与得分系数矩阵如表4.根据旋转成份矩阵,成份1、成份2及成份3分别在指标X1—X4、X9—X13及X5—X8上的因子载荷较高.指标X1—X4主要与小汽车象征性功能有关,故将成份1命名为象征性态度因子;指标X9—X13主要与小汽车工具性功能有关,故将成份2命名为工具性态度因子;指标X5—X8主要与小汽车情感性功能有关,故将成份3命名为情感性态度因子.将因子得分系数带入式(1),分别计算象征性、工具性和情感性态度因子.

表4 旋转成分矩阵与得分系数矩阵Table 4 Rotated component matrix and score coefficient matrix

Fi=αi1X1+αi2X2+…+αi13X13

(1)

其中,Fi为态度因子得分;αi1,αi2, … ,αi13为得分系数;X1,X2, …,X13为态度测量指标.

3.2 序次logit模型的构建

将通勤时间容忍阈值作为存在序次关系的因变量,采用序次logit模型[13]进行分析.

定义y*为潜变量,

y*=xβ+ε

(2)

其中,x为一组解释变量;β为x的回归系数;ε为误差项.对于J(J=1, 2, …)类存在序次关系的因变量,μj为门槛值(threshold),存在J-1个μj, 且μ1<μ2<…<μJ-1.y为x的函数,当y*≤μ1时,y=1; 当μ1 故序次logit模型的数学表达式为 (3) 其中,P(y≤j|x)为累计概率;βk为第k个解释变量xk的回归系数;K为解释变量个数. 累计概率为 (4) 根据累计概率计算公式,可求得第j类别的概率P(y=j). 序次logit模型的参数估计方法采用极大似然估计法. 在统计分析的基础上,将通勤时间容忍阈值划分为5个存在序次关系的时间区间.基于所获取的数据,将年龄、性别、受教育程度、职业、家庭年收入、家庭小孩数量、驾龄和近1周内小汽车出行频率,以及基于因子分析所提取的情感性、工具性和象征性态度因子作为自变量输入模型,通过探究这些变量对通勤时间容忍阈值的影响,有助于从出行者角度理解和掌握通勤时间容忍阈值,并采取针对性策略.模型的变量及其赋值如表5. 表5 模型变量及赋值Table 5 Model variables and its values 使用SPSS 25.0软件进行模型检验和参数标定.模型拟合信息和平行线检验结果如表6.平行线检验结果为P>0.05, 表明满足平行线假设条件, 序次logit模型适用.模型拟合检验结果显示P=0.000, 表明相对于仅包含常数项的模型,在加入年龄和性别等变量后,模型拟合度更优,解释能力更好. 表6 模型拟合信息及平行线检验Table 6 Model fitting information and parallel lines test 序次logit模型估计结果如表7.根据变量系数的显著性检验结果,年龄、性别、受教育程度、驾龄、家庭年收入、家庭小孩情况及工具性态度因子对小汽车用户的通勤时间容忍阈值具有显著影响. 表7 序次logit模型估计结果Table 7 Estimated results of ordinal logit model 在个人属性中,相较于40岁以上的小汽车用户,年龄为31~40岁的小汽车用户,其通勤时间容忍阈值更长的可能性更高,发生比率(odds ratio, OR)为2.026.学历为高中及以下的小汽车用户,其通勤时间容忍阈值更长的可能性小于大专及以上的小汽车用户,OR值为0.425,这可能是由于更高学历的小汽车用户通常收入更高,可以补偿通勤成本[14].尽管在群体性差异检验时,性别和不同驾龄群体之间的通勤时间容忍阈值分布在统计学上并无显著差异,在加入控制变量后,性别和驾龄对通勤时间容忍阈值具有显著影响.相较于女性,男性小汽车用户通勤时间容忍阈值更长的可能性更高,OR值为1.501,推测原因为在大多数的中国家庭结构和分工中,女性承担更多的家庭工作(如照顾小孩及家务等),可能会挤占女性的通勤时间,因此,女性对通勤时长的容忍度低于男性.相较于驾龄超过3 a的小汽车用户,驾龄小于3 a用户的通勤时间容忍阈值更长的可能性更低,OR值为0.643,这表明随着驾车技术的熟练和驾驶习惯的形成,小汽车通勤者能容忍更长的通勤时间. 在家庭属性中,家庭年收入越低,通勤时间容忍阈值越短.其中,家庭年收入在5万元以下和[5, 10)万元的小汽车用户,其通勤时间容忍阈值比家庭年收入在10万元以上的小汽车用户更长的可能性更低,OR值分别为0.337和0.634.家庭中13岁以下小孩的数量对小汽车用户的通勤时间阈值具有显著影响,与家庭有2个小孩的小汽车用户相比,家庭无小孩和仅有1个小孩的小汽车用户,其通勤时间容忍阈值更长的可能性更高,OR值分别为2.563和2.740.也有研究认为家庭中小孩的存在对通勤时间会产生负向影响[15]. 在用户对小汽车的态度方面,工具性态度对通勤时间容忍阈值具有显著正向影响,表明对小汽车作为一种出行工具所体现的工具性功能评价更高的通勤者,其所能容忍的通勤时间更长.象征性态度和情感性态度在统计上对通勤时间容忍阈值无显著影响. 基于昆明市小汽车用户出行调查数据,研究小汽车用户的通勤时间容忍阈值.结果显示,小汽车用户的通勤时间容忍阈值主要分布在40 min以内,所占比例达77.4%,平均通勤时间容忍阈值为32.33 min.不同小汽车用户群体的通勤时间容忍阈值分布具有显著的群体差异性.通过因子分析提取用户对小汽车的态度因子,并基于序次logit模型分析小汽车用户通勤时间容忍阈值的影响因素. 结果表明, 年龄、 性别、 受教育程度、 驾龄、 家庭年收入、家庭小孩数量以及小汽车用户对小汽车的工具性态度对通勤时间容忍阈值具有显著影响. 小汽车用户的通勤时间容忍阈值反映了用户在职住址选择时,一个可能的时空间范围,可作为重要影响变量或边界条件完善职住址选择模型.在城市空间布局和土地利用规划时,针对职住平衡关系、中心城区的辐射范围等问题,也应考虑小汽车通勤时间容忍阈值这一因素.通勤时间容忍阈值可为研究小汽车用户的通勤出行行为、就业可达性及通勤满意度等提供重要参考. 通勤时间容忍阈值的影响因素较为复杂,尽管案例城市在中国同类城市中具有较好代表性,未来还应结合城市社会经济和地理等因素,选取不同结构和规模的城市作为案例,对小汽车用户的通勤时间容忍阈值进行比较研究.

3.3 序次logit模型结果分析

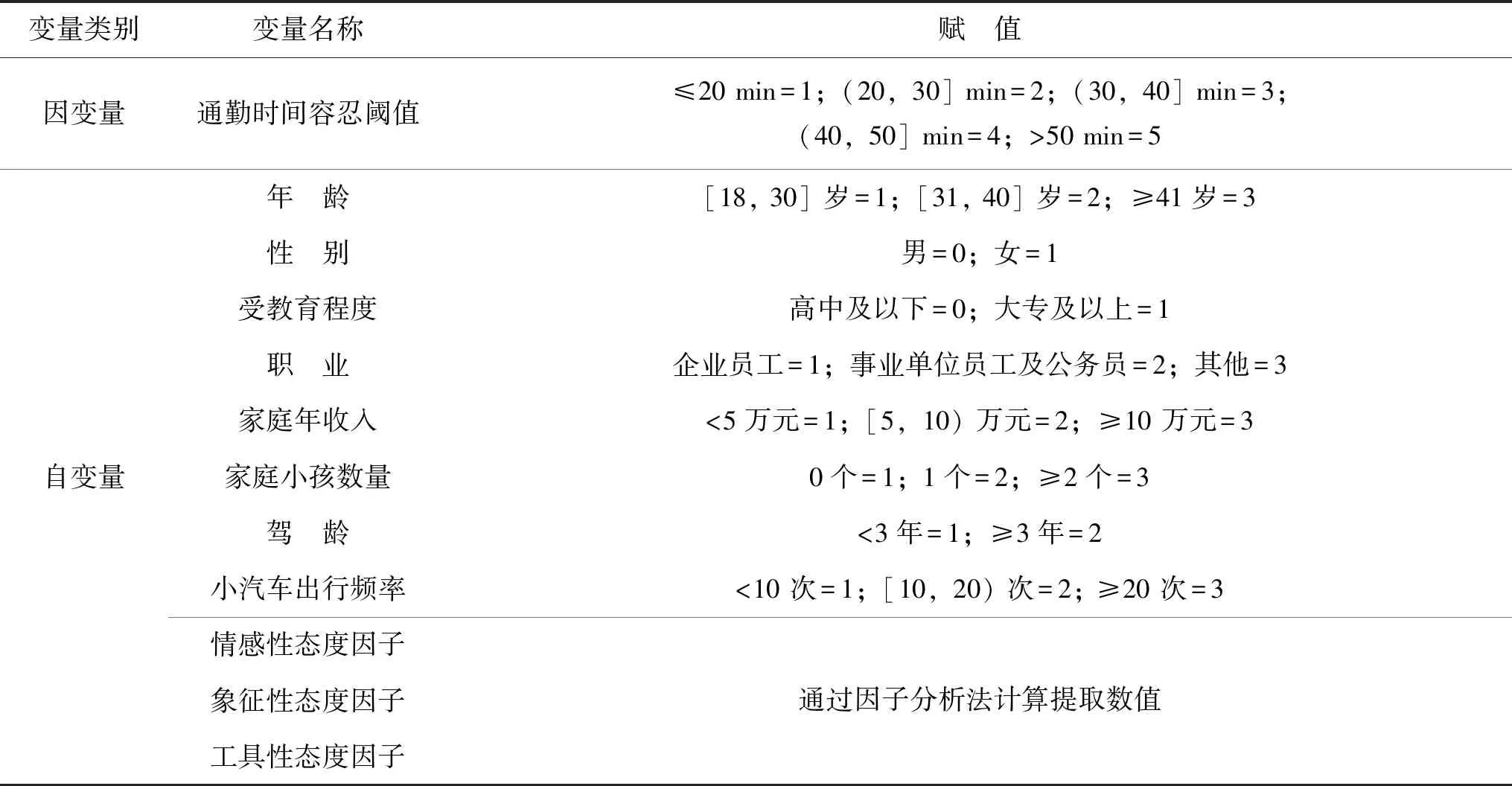

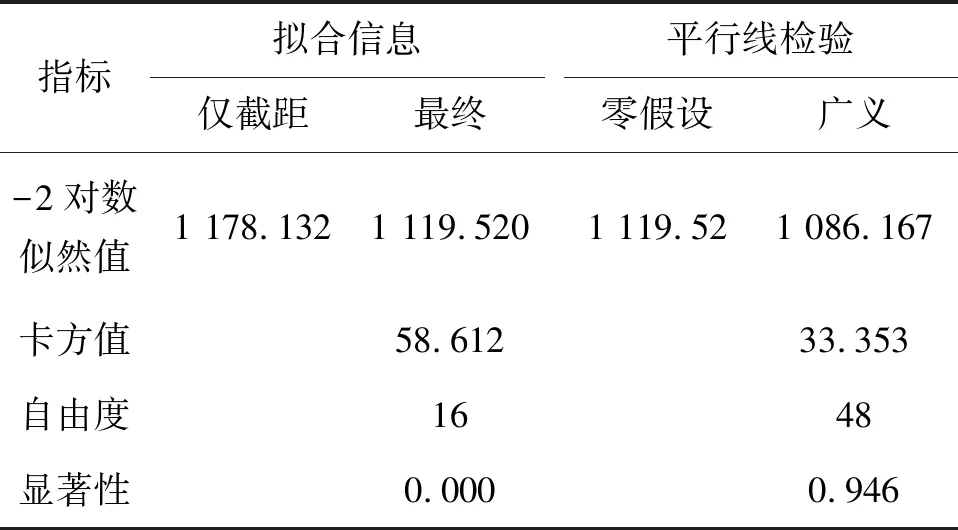

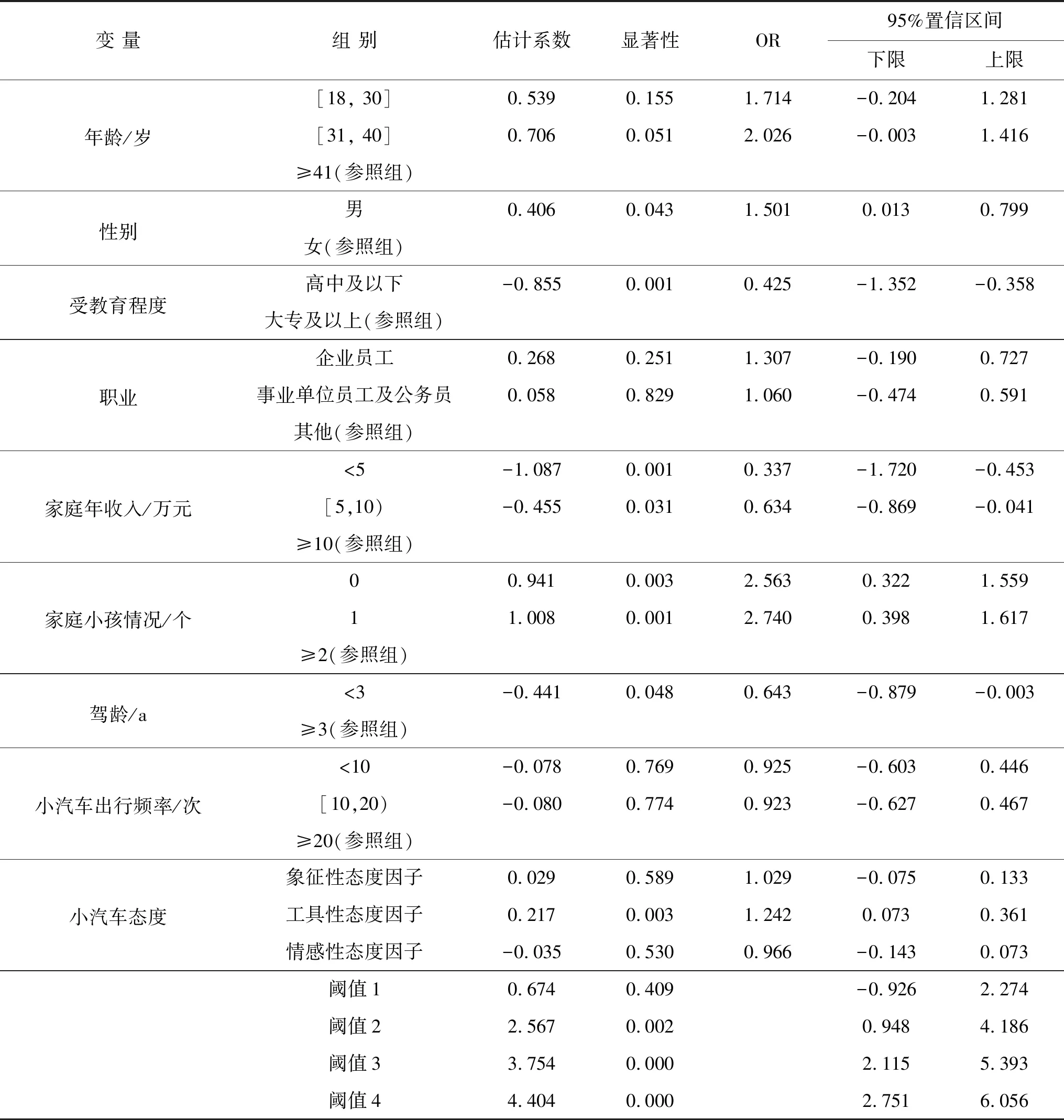

结 语