浅析民用飞机的结构安定性分析概念

方 芳

(上海飞机设计研究院,上海 201210)

0 引言

民用飞机结构静强度分析时一个重要的环节就是如何准确地获知复杂机体结构的载荷传递路径和分配占比。随着有限元分析方法的成熟发展,运用经试验验证的全机有限元建模方法和全机模型,对成百上千个飞行和地面载荷工况,通过NASTRAN线性解析,由此获得全机机体结构的工作载荷。整个全机内力计算求解过程,即便是在极限载荷工况下,均基于结构线弹性理论。根据CCAR25部第25.305(a)条“结构必须能够承受限制载荷而无有害的永久变形”的最低规章要求,结构不必设计成限制载荷不会发生材料屈服的情况,故分析模型由限制载荷线性外推1.5倍的极限载荷计算分析是否能真实反映结构的载荷传递路径和分配占比成为众人关注的关键问题。当然最直接的解决方法是全机结构非线性求解,就目前而言非线性解析解的可靠性验证工作难度更大,关键技术基础薄弱,如何解决与现有静强度校核方法的匹配性是需要解决的关键问题之一。

因此,目前行业内一直沿用的做法是一方面结构工作载荷仍然通过全机有限元模型线性解析获得,另一方面材料和典型结构的非线性问题在强度校核方法体系中集中考虑。民用飞机型号合格审定过程中用分析的符合性方法(MC2)表明结构静强度适航条款符合性时,模型验证工作尤为重要,而最关键的技术问题有:

1) 全机有限元模型验证(本文后续简称“模型验证”)的合格判据如何界定和量化;

2) 模型验证如果仅仅基于静力试验机的限制载荷试验数据,则极限载荷试验的数据与模型验证无关。出于型号研制周期和资源分配经济性的考量,是否可以少做极限载荷试验甚至就做一个工况直至破坏即可?

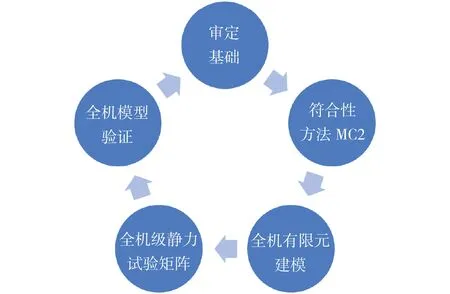

如图1所示,飞机型号合格审查中结构静强度分析涉及的五个重要环节前后衔接,迭代推进生成完整的证据链。全机级静力试验规划应统筹管理,首先明确必须完成的限制载荷工况和极限载荷工况,以便后期的审查活动有序开展。

图1 MC2表明符合性的逻辑简图

本文通过解析CCAR25第25.303,25.305(a)条款,引入结构安定性概念,延伸理解条款含义,诠释极限载荷试验的必要性,定性地解决上述关键技术问题。在模型验证审查过程中将审查重点放在试验数据和分析计算值的差异评估以及验证剖面应力应变分布趋势的吻合程度方面,同时关注结构失效后载荷重新分配是否产生强度分析方法不能覆盖的失效模式。

1 结构安定性分析的研究现状

安定性是指塑性材料在特殊结构的受载条件下屈服后,仍表现出弹性行为且不马上破坏的性质,如引起不连续应力或热应力的结构,经过初始阶段少数几次加载、卸载循环,会产生一定的塑性变形,在以后的加载、卸载循环中不再发生新的塑性变形,即不会出现塑性疲劳或棘轮现象,此时结构呈安定状态。[1]

1938年Melan提出经典静力安定定理即Melan定理,可以确定安定载荷的下限又称下限定理[2]。随后1956年Koiter提出经典的机动安定定理,可以确定安定载荷的上限,即为上限安定定理[3]。在民用航空领域对结构安定性的研究并不如其他工程领域[4]成熟,因此我们将以最简单易理解的Melan安定定理开展剖析。

民用飞机机体结构复杂,静力试验机上承受大载荷的壁板、关键接头、加强框或梁、翼身对接区等重要零部件上往往会出现局部高应力而导致局部塑性变形问题,这些区域的应变片所采集的数据受影响因素复杂,特别是加载至100%~150%限制载荷区间时,若数据线性度不满足要求,很大程度上视为无效数据,故极限载荷试验数据分析极为困难。这区间的试验数据对线弹性理论下建立的有限元模型验证是否有影响,影响程度多大都是必须面对并需迫切解决的技术问题。

结构安定性可以视为一种结构强度失效模式,当结构局部出现应力集中现象甚至超过材料屈服极限并不认为结构失效,通过大量试验数据建立成熟完善的分析方法,最终获得结构破坏的承载能力并计算安全裕度。目前核电、铁路道路、土木工程、航天[5]、机械工程等领域,针对安定性分析设计方法均建立了各自行业的规范和评估标准,例如:ASME[6](美国)、EN-13445[7](欧盟)、R5[8](英国)、德国的KTA[9](德国)和RCC-MR[10](法国)。因此确认安定载荷的过程就是结构弹塑性失效分析的过程。

2 结构安定性与适航条款的关联

上个世纪三十年代塑性力学家Prager首次提出安定(shakedown)概念,认为理想弹塑性体在反复载荷作用下发生塑性变形之后存在的一种自适应特性。举个例子,我们日常用瓶子装白砂糖时,经常会在装满时再反复晃动或抖动瓶子,目的就是可以装下更多的白砂糖直至不能再装填,此后瓶中白砂糖的状态即为安定状态。力学上解释“结构安定”现象,是指物体经过定量的塑性变形之后,形成残余应力场,从而提高结构的弹性极限载荷。

引入结构安定性的概念目的在于上述强度校核通用思路即极限载荷线性求解匹配典型结构的非线性分析方法,设定适用条件,定性认可结构安定的前提下,该校核思路是合理安全的结论。而下一步研究方向应该是建立基于弹塑性理论的结构安定性分析新方法,量化复杂结构的高应力强度分析和设计优化,也可以用于部件级结构弹塑性强度分析,在一定范围内具有普遍适用性。

对于CCAR25.303条款中1.5的安全系数解读主要原因来自于载荷、材料、工艺和强度分析方法的综合效应。而在各专业的设计中已经充分考虑了这些方面的不保守程度,1.5安全系数向下调整是否有可能?

在早期的飞机设计中,安全系数取2.0。1934年,美国将安全系数降到1.5,而英国在1945年后才降到1.5,仅此一项就付出了超重20%的代价。实践证明降低安全系数后,结构破坏概率远远低于其他原因造成的事故概率,因此采用1.5的安全系数即保证了飞机的安全性又达到结构减重的目的。目前,正在研究进一步降低安全系数的可能性。

安全系数越小,说明结构的安定性要求越低,安全系数是权衡安全性和经济性的重要指标。极限载荷试验就是对该系数的一个直接证明。在民用飞机结构设计中引入结构安定性概念还处于全新认识的初级阶段。参考文献[4]液压缸的安定性分析过程如图2所示。

图2 安定分析过程图示

液压缸案例分析结果表明弹塑性强度安全裕度(安定极限载荷与工作压力之比)超过静强度安全裕度1.94倍,近2倍。另外通过对不同壁厚的液压缸进行计算发现随着液压缸壁厚的减少,液压缸的安定极限载荷也相应减少,安全裕度降低。

飞机结构的复杂性远高于液压缸,安全系数的下调意味着结构破坏的概率增加,极限载荷地面试验不会因为飞机全寿命都不会发生此工况的错误认识而取消或缩减验证试验规模,相反限制载荷至极限载荷的试验段数据显示结构进入不稳定状态后的局部或整体应力水平,当安定性分析方法[11]成熟运用于民用飞机后,可以清楚地知道结构的整机级承载能力并通过试验验证,真正实现结构的最优设计。

适航条款是结构设计的顶层要求,CCAR25.305(a)可延伸理解为基于弹塑性安定理论的强度分析和设计准则,在保证结构安全服役的条件下,允许结构局部存在定量的塑性变形,这类塑性变形不能是有害变形,不得妨害安全运行。极限分析和安定分析是紧密相连的,在进行极限分析的同时也应进行安定分析,获得结构的极限承载能力的同时确定结构的变形损伤下限。例如飞机投入运营后襟翼蒙皮上会出现机场碎石撞击造成的小尺寸凹坑损伤,即便在静强度极限载荷评估分析显示“静强度无影响”,或因处于非疲劳敏感区得到“疲损强度影响可接受”的结论,我们仍然不能对超过允许损伤值的凹坑直接放行,事实上飞机结构修理手册中对部分结构定义了允许的凹坑并附加目视检查间隔等相关内容,注明记录凹坑是否扩展的状态如超出允许凹坑的尺寸则反馈设计单位重新评估处置。现在引入结构安定性概念后,至少应该评估凹坑损伤是否会扩展,定量地获得反复加载-卸载后结构安定的下限。那么CCAR305(a)条款就可以理解为要求结构在服役期处于安定的状态。

3 结论

引入结构安定性的概念,可证明CCAR25.303安全系数存在的必要性。民用飞机结构安定分析,不失为一种调整结构安全系数的方法。在采用全机有限元模型线弹性解析的基础上,通过极限载荷试验表明结构处于安定的状态。将安定性分析方法融入金属结构的强度分析和设计中,既能保证结构的安全性满足适航条款的要求又能优化设计,从而提高飞机的经济性。民用飞机结构安定分析方法尚处于探索发展阶段,随着数字技术的发展,定将在民用飞机研制与适航验证中发挥重要的作用。