湖南西洞庭湖国家级自然保护区两栖动物多样性调查研究

彭 琪,邓文静,李家兴,曾伟坤,何木盈,谢志辉,张 娜,雷有为,彭波涌,阳 俭,周国华,莫小阳*

(1.湖南师范大学生命科学学院,长沙 410081;2.湖南西洞庭湖国家级自然保护区,汉寿 415900)

西洞庭湖国家级自然保护区位于湖南省北部的常德市汉寿县境内,沅、澧二水尾闾,地理坐标介于东经111°57′22″~112°17′13″,北纬28°47′52″~29°06′21″,总面积30 044 hm2。保护区始建于1998年,2002年列入《国际重要湿地名录》,2013年12月经国务院批准晋升为国家级自然保护区。西洞庭湖湿地是以湖泊为主,由湖泊、洪泛平原、沼泽、库塘、稻田、森林组成的复合型湿地生态系统,已成为长江中游生物多样性保护的重要区域之一。生物多样性在亚热带内陆湿地类型中具有典型性和代表性,其湿地生态系统和生物多样性具有很高的保护价值和科研价值[1]。

近年来,由于水力发电等人类重大活动的影响,西洞庭湖湿地泥沙淤积,洲滩发育十分迅速,湿地退化情况加剧,鸟类、鱼类栖息地逐渐丧失。另外西洞庭湖自然保护区周边有九个乡镇,人口压力大,人为活动比较频繁,湿地内进行非法养殖和植树造林、电击鱼等农渔业生产活动仍十分普遍[1-4]。众多的生态环境干扰因素对该地区的区域自然生态系统的平衡造成严重威胁[5]。

两栖动物是从水生到陆生的过渡类群,其特殊的生物学特性可以很好地反映水陆栖息地的环境质量,是重要的生态环境监测物种[6]。《湖南省动物志:两栖纲》及历年文献报道记载,洞庭湖区两栖动物名录分属于2目6科13种[7];2011年《西洞庭湖自然保护区综合科学考察报告》记录该区域两栖动物分属于1目5科13种。迄今为止针对两栖动物进行的专项调查较少,开展西洞庭湖保护区的两栖动物监测对保护湖区生态平衡、促进区域经济社会可持续发展都具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 调查时间与方法

调查时间:于2016—2018年的4、6、8三个月份下旬前往洞庭湖平原样区开展了每年3期、每期4~5 d的夜间(天黑后半个小时至次日凌晨1点之前)调查观测,每期每条样线重复调查3次(非同日)。

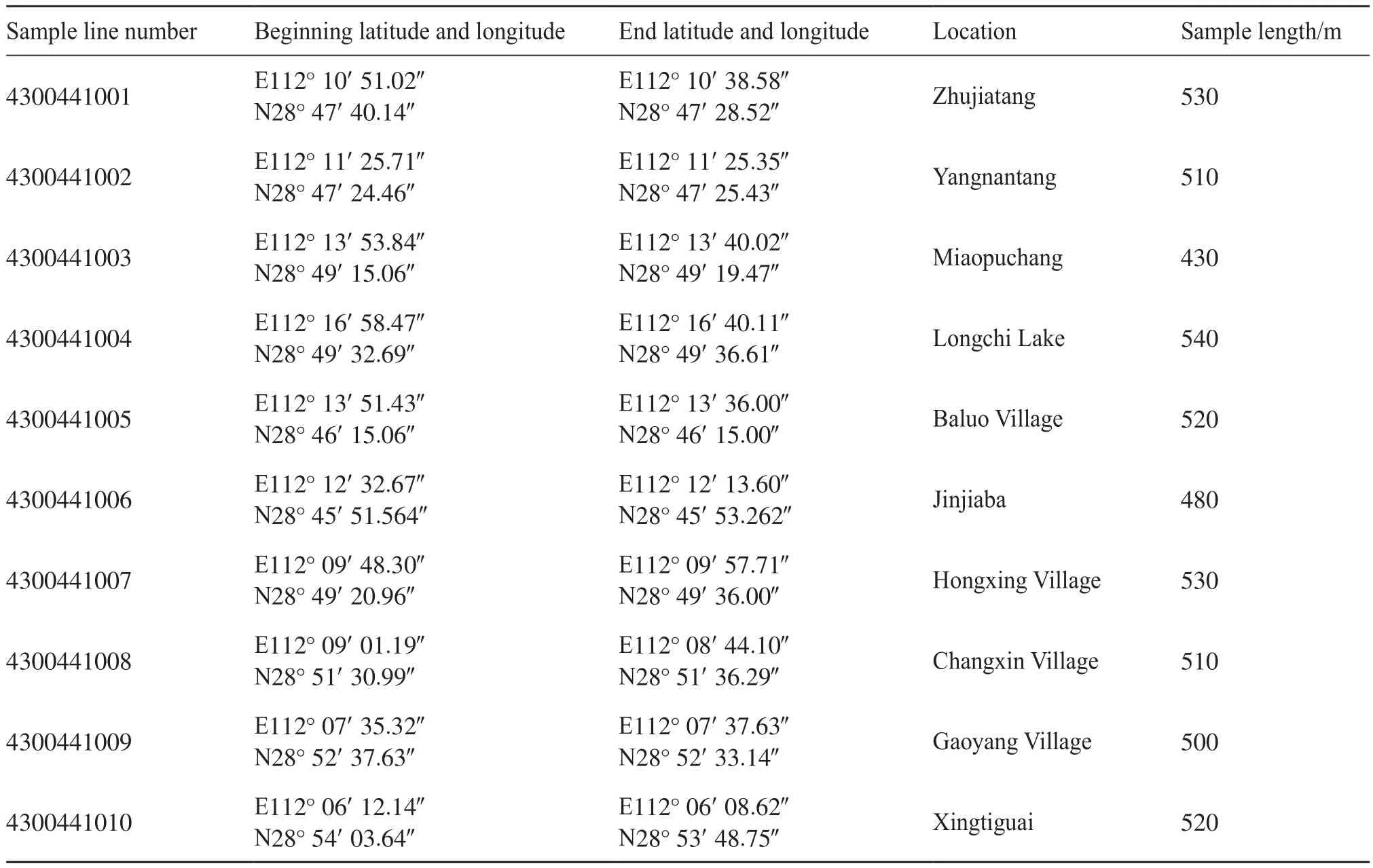

调查方法:采用样线法进行调查,考虑到保护区内拥有河流、湖泊、沼泽、人工湿地等多种湿地生态类型,同时也是人类活动频繁及环境影响较大的区域,本文确定了以洞庭湖自然保护区蒋家嘴分局为中心,按照随机及照顾生境典型性原则设置了10条样线(表1),涉及到了农田、沟渠、河流丘陵、人工林、湿地、滩涂、湖(内、外)堤等多种生态类型。由于两栖动物个体小,活动隐蔽,非繁殖季节较少鸣叫,因此进行样线调查时不限定样线宽度。在夜晚调查时,使用强光手电筒沿样线缓慢行走,当发现两栖动物活体、尸体及卵泡等活动痕迹时,对其进行拍照、录像,随后对物种种类、个数、所在海拔、经纬度等信息进行记录,并对部分难以辨认的物种进行标本采集,以备鉴定;繁殖季节也可通过对无尾类鸣声的辨别、录音等完成监测。

表1 西洞庭湖自然保护区10条样线的基本信息Tab.1 Basic information of 10 spline lines in West Dongting Lake Nature Reserve

1.2 物种鉴定

依据《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》[8]、《中国生物物种名录:第二卷 动物 脊椎动物(Ⅳ) 两栖纲》[9]、《中国动物志 :两栖纲(中卷) 无尾目》[10]、《湖南省动物志:两栖纲》[7]等对观测到的物种进行鉴定;依据《中国动物地理》[11]进行区系划分。

1.3 多样性分析

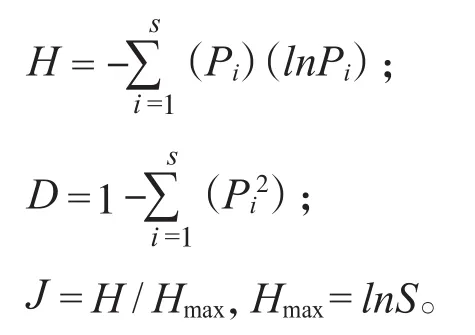

按照物种多样性分析方法[11-12],计算Shannon-Wiener香农-威纳指数(H)、Simpson辛普森指数(D)和Pielou均匀度指数(J),其中调查到的卵和蝌蚪均不纳入计算。

式中S为总物种数,Pi为物种i的个体数在所有物种个体数中占的比例,Hmax为最大Shannon-Wiener指数值。

2 结果与分析

2.1 物种组成及动物区系特征

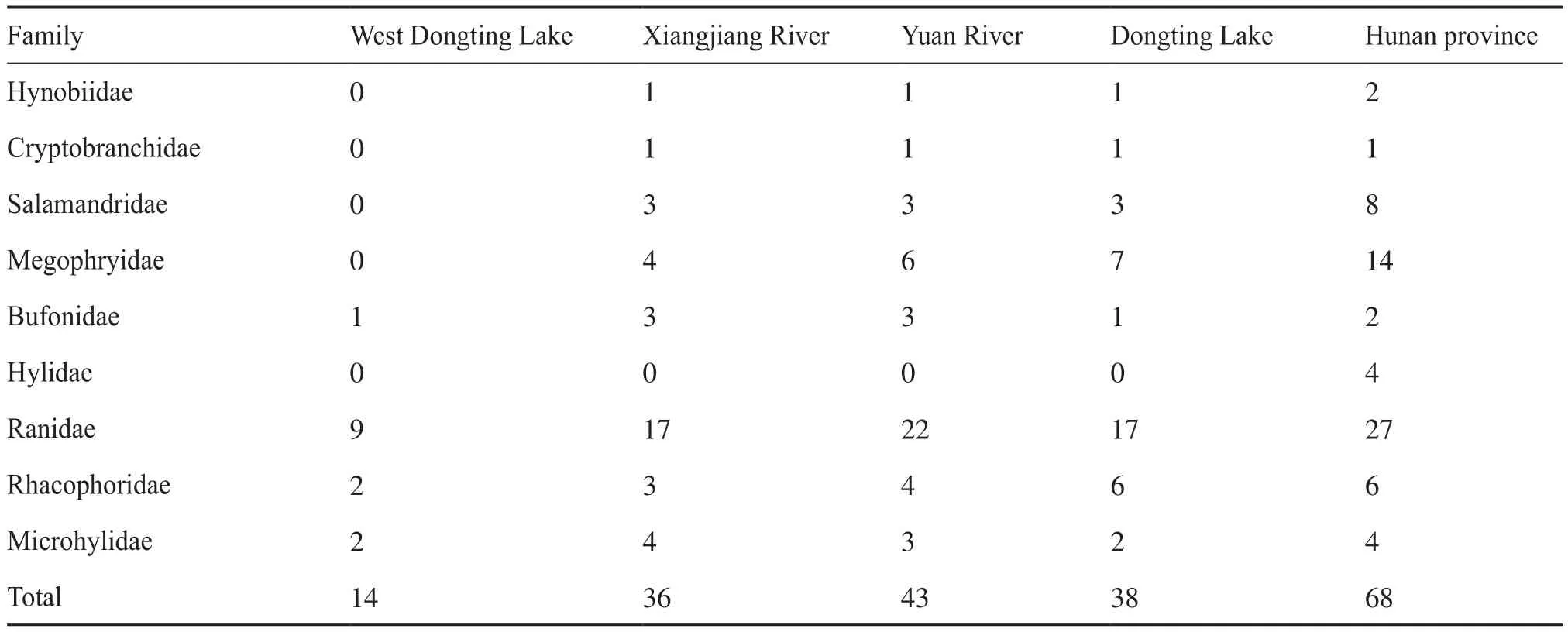

本文采用文献[9]的分类系统,依据《中国动物地理》划分区系。本次调查共记录两栖动物14种(表2),隶属1目5科8属,占湖南省已记录68种两栖动物的20.59%。与《湖南省动物志:两栖纲》中的记录相比,本次调查未发现有尾目,无尾目中未发现无斑雨蛙(Hyla immaculata)、牛蛙(Lithobates catesbeiana),新观测到了金线侧褶蛙(Pelophylax plancyi)。

湖南西洞庭湖区地理区划属于东洋界华中区,本次调查得到的两栖动物区系组成多为东洋界种类,其中,东洋界华中区、华南区共有的物种为9种,占64.29%;东洋界华中区、华南区、西南区共有的物种为4种,占28.57%。另有广布种中华蟾蜍(Bufo gargarizans)、泽陆蛙(Fejervarya multistriata)、黑斑侧褶蛙(Pelophylax nigromaculata)、饰纹姬蛙(Microhyla fissipes)、小弧斑姬蛙(Microhyla heymonsi)。其中小弧斑姬蛙为样线外观测到的物种,不纳入计算分析。

2.2 优势种及珍稀濒危动物

调查发现:两栖动物生态类型以静水型和陆栖-静水型为主,分别为5种和7种;其次是树栖型2种(表2)。这与调查样区的生态类型多为丘陵、农田、河流、人工林有关。

由表2可知,虎纹蛙(Hoplobatrachus chinensis)为国家Ⅱ级重点保护野生动物,被列入《中国脊椎动物红色名录》濒危(EN)等级物种,黑斑侧褶蛙被列入《中国脊椎动物红色名录》近危(NT)等级物种。中华蟾蜍、沼蛙(Boulengerana guentheri)、金线侧褶蛙、黑斑侧褶蛙、斑腿泛树蛙(Polypedates megacephalus)等9种被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。中华蟾蜍、沼水蛙、湖北侧褶蛙(Pelophylax hubeinensis)等8种被列入《湖南省重点保护陆生野生动物名录》。

表2 湖南西洞庭湖区两栖动物名录、区系成分、资源量、生态类型、保护级别及濒危等级Tab.2 List of West Dongting Lake in Hunan amphibians, the floristic composition, resources, ecological type, protection level, and endangered levels

2.3 不同年月两栖动物的种群和数量变化

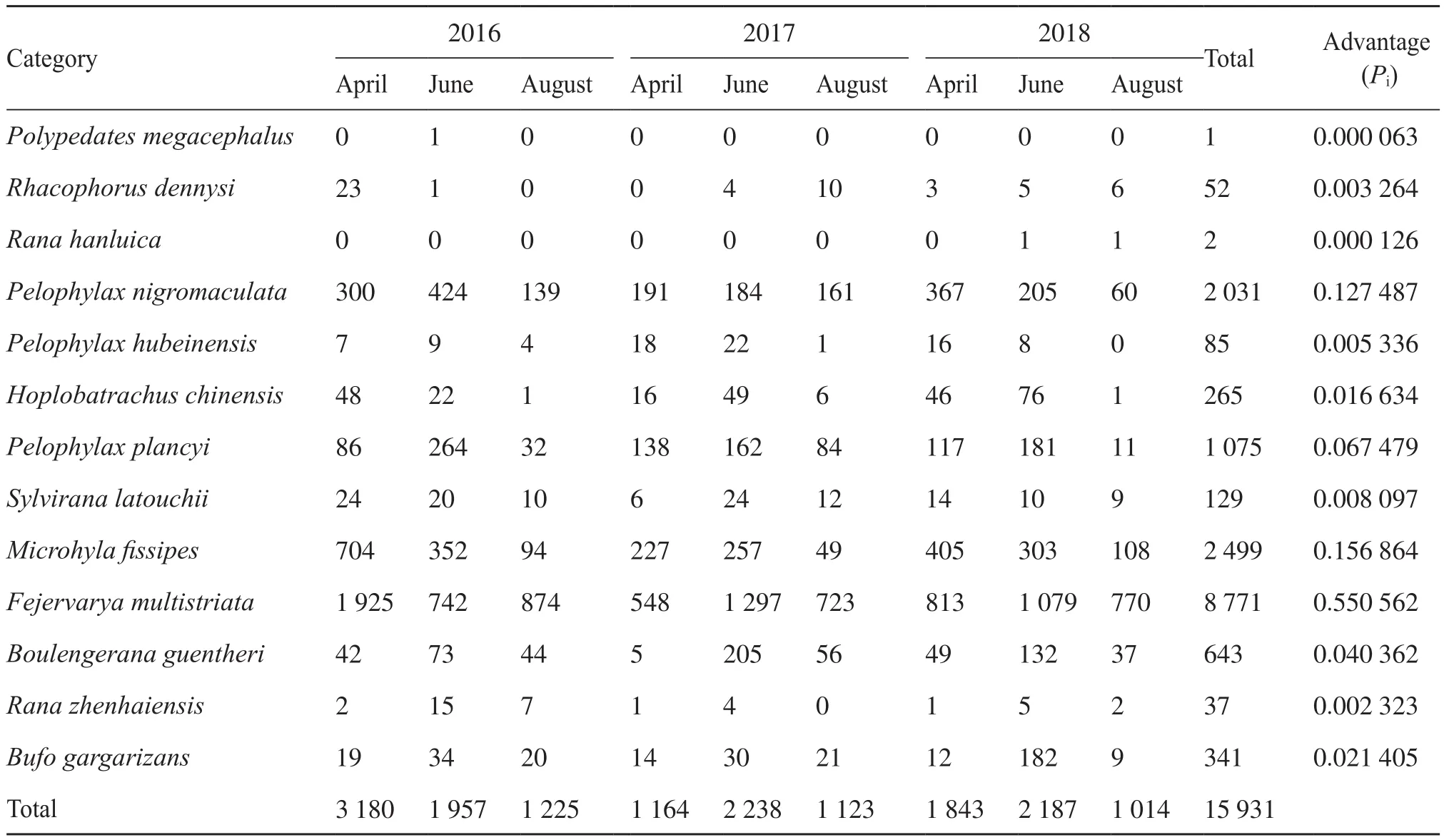

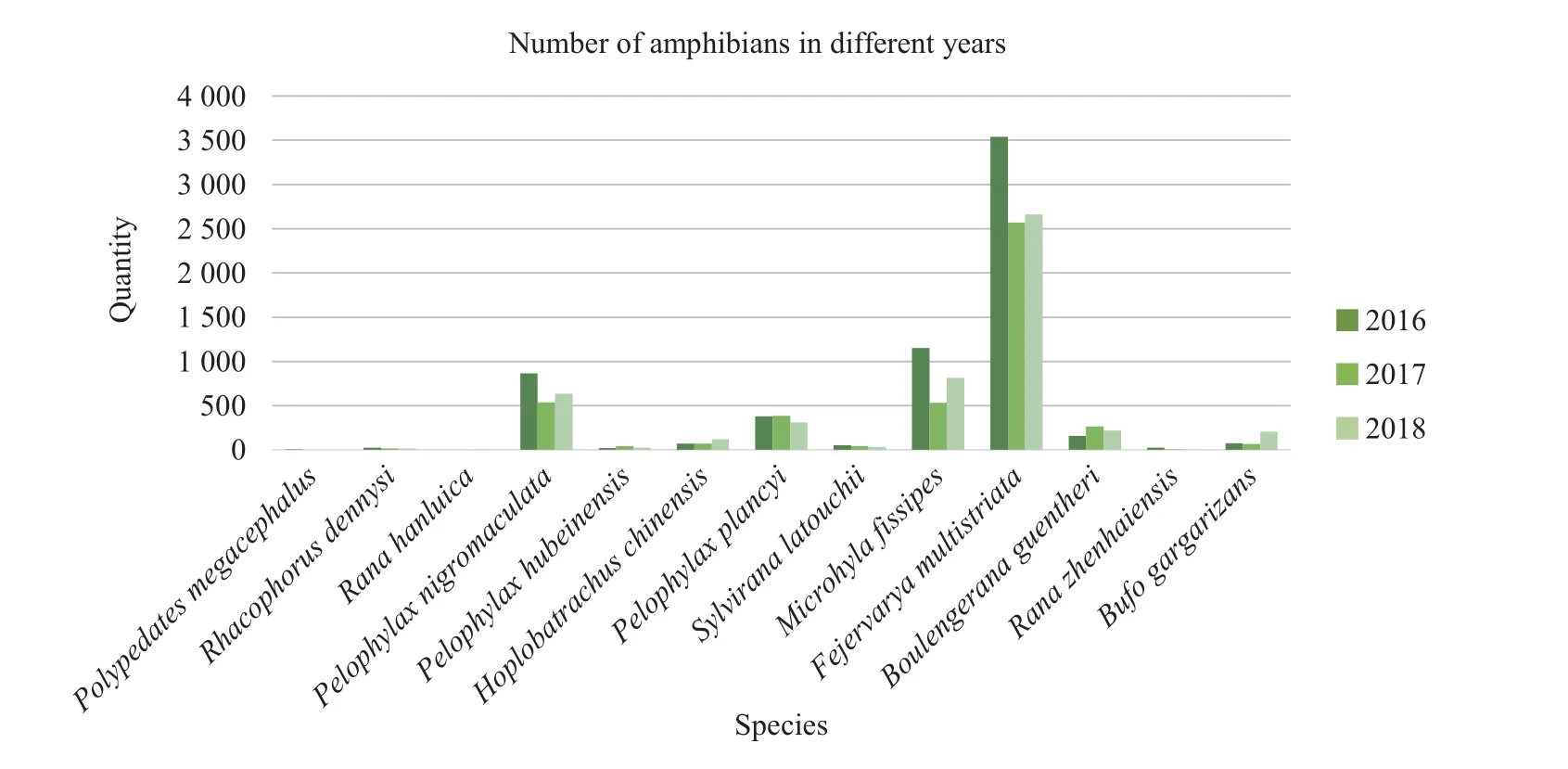

此次调查时间为3年,共计9次,调查到的两栖动物数量变化有较大差异。2016年调查到的数量最多,其次是2018年(图1)。总共调查到两栖动物有15 931只,其中泽陆蛙的数量最多,有8 771只,其次是饰纹姬蛙有2 499只;斑腿泛树蛙数量最少,只在2016年6月份调查到1只,其次是寒露林蛙(Rana hanluica),只在2016年6月份调查到2只(表3)。计算各物种的优势度,可以得知泽陆蛙、饰纹姬蛙和黑斑侧褶蛙的优势度较高,斑腿泛树蛙和寒露林蛙的优势度较低(表3)。

表3 两栖动物物种数量变化Tab.3 Changes in the number of amphibian species

图1 湖南西洞庭湖区两栖动物数量年份变化Fig.1 Annual change of amphibian population in West Dongting Lake, Hunan Province

2.4 数量变化与环境因子的相关性分析

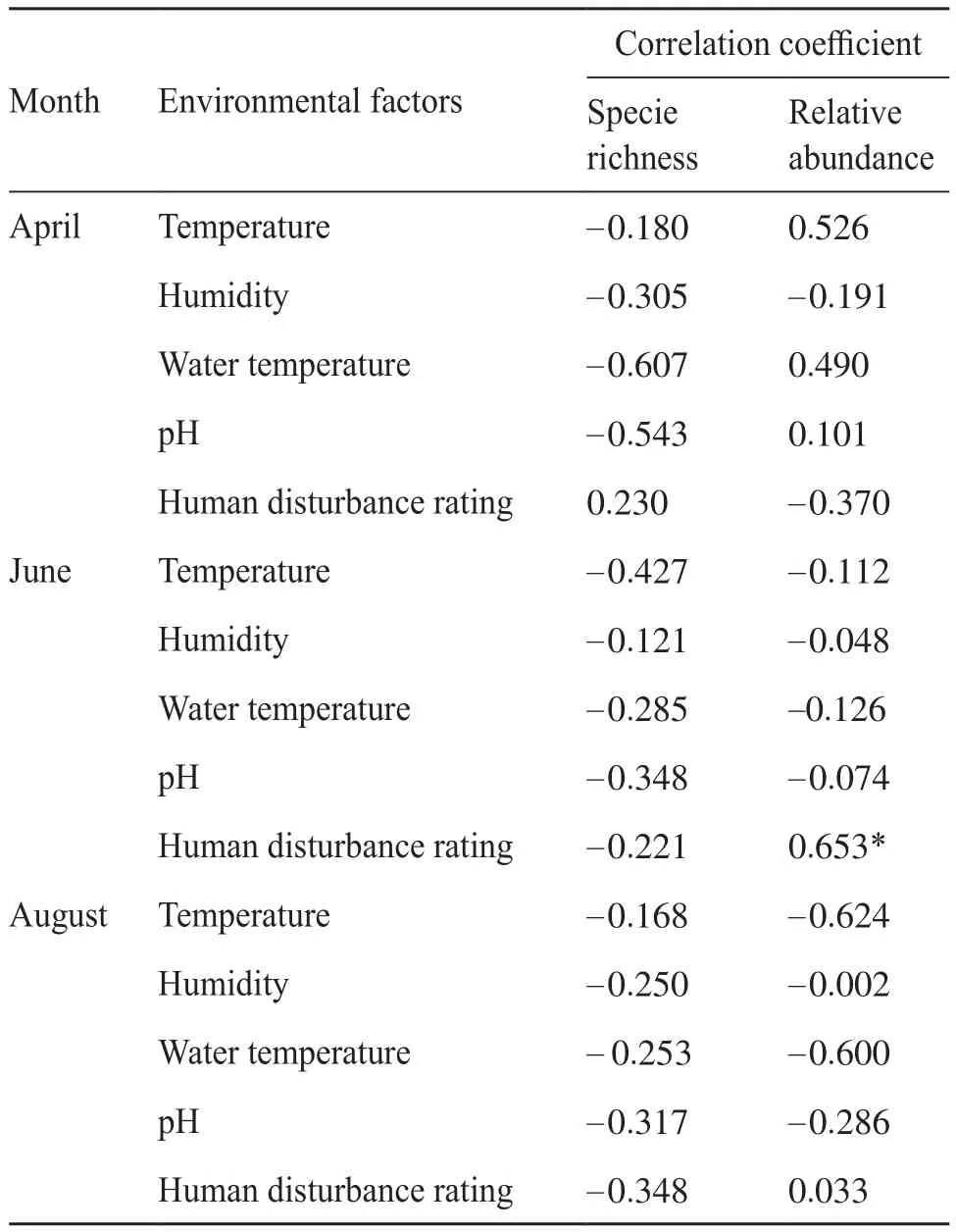

统计三年来10条样线在4月份、6月份、8月份下所测气温、湿度、水温、pH的平均值和干扰评分的累加值,其中根据评估威胁程度的强、中、弱、无4个等级,对应计为 3、2、1、0分,有多种干扰类型的分别累加,即一种加1分,两种加2分,干扰类型和等级综合计分后即为该样线的干扰评分。对不同样线下两栖动物的物种丰富度及相对多度与环境因子之间进行皮尔森相关分析[15-16],结果表明,除6月份干扰评分与相对多度成正相关之外,4月份、6月份、8月份不同样线的两栖动物的物种丰富度及相对多度与其余环境因子均无显著相关性(表4)。

表4 3个月份不同样线下物种丰富度和相对多度与环境因子的皮尔森相关分析Tab.4 Pearson correlation analysis of different offline species richness and relative abundance with environmental factors in three months

2.5 物种多样性与均匀度分析

2.5.1 多样性分析

根据调查及指数计算结果可知,2016—2018年共记录到的两栖动物有15 931只,分属于14个种,H和D分别为1.445 4和0.649 1,J为0.149 4,且不同样线物种的个体数表现出显著差异,说明物种总体分布并不均匀。

2.5.2 均匀度分析

西洞庭湖保护区地势较为平缓,人类活动频繁,所以选取样线的生境受人为干扰的程度相似,不同样线物种数相差不大,但个体数差异较为明显。对不同样线多样性分析可得:9号样线生境相对较为简单,虽然发现的物种数少,但总的个体数是最多的,H和J都偏低;2号样线的个体数明显低于其他样线,但H和J都较高,可能受到了普遍物种的影响,而稀有物种在计算过程中的作用较小,即当单个物种具有明显的数量优势,出现了一定的误差。

2.5.3 人为干扰因素及其影响

本次调查选取的样线为中农田、湖泊生境较多,且样线周边多为居民区,人为活动频繁,产生的干扰因素对两栖动物的多样性造成了不同程度的影响[17]。2、3、4和10号线靠近湖泊,湖泊的渔业养殖及湖堤岸上家禽家畜的养殖破坏了两栖动物的栖息地,对两栖动物的生长繁殖产生了一定影响。三年内调查到的物种个体数相对偏少,主要为农田生境的样线受到水稻种植和农作物的影响较大,H和J相对偏低(表5)。

表5 人为干扰因素对多样性的影响情况Tab.5 Influence of human interference factors on diversity

3 讨论

3.1 西洞庭湖国家级自然保护区两栖动物物种组成的特点

根据沈猷慧[7]的湖南省两栖动物区系和地理划分,西洞庭湖区属于湘北洞庭湖平原区。西洞庭湖区东抵沅江市万子湖,西邻常德市鼎城区,南连汉寿县南部低山丘陵区,北与安乡、南县接壤,其地貌特征为典型的以陆上复合三角洲为主的冲积、淤积平原,地理位置特殊,生态区位关键,是构建洞庭湖湿地乃至长江中下游湿地安全体系的重要战略要地[1]。由西洞庭湖区现有名录可知,两栖动物区系以东洋界华中区和华南区成分为主,虽然也有部分西南区成分,但是无特有种,且种类较少,与湖南省内部分流域两栖动物[12]相比都要少(表6),物种组成与其地貌特征及地理位置相符合[19]。

表6 西洞庭湖与湖南省部分流域两栖动物各科种类数的比较Tab.6 Comparison of amphibian species in some basins of West Dongting Lake and Hunan province

3.2 西洞庭湖国家级自然保护区两栖动物物种的分布特点

样区内泽陆蛙、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、虎纹蛙、饰纹姬蛙、沼蛙分布较广,10条样线都有分布,这与蛙的栖息地类型及样区内的生境类型有关。这6种蛙喜欢聚集在水域多和杂草丛生的地方,会选择在稻田或静水环境中产卵,样区多以农田水域生境为主,较为符合这几种蛙的栖息地类型[20]。其中,泽陆蛙数量最多,其次是饰纹姬蛙。10条样线物种类别相似,无特有种,一方面是由于样线受到的人为干扰程度相似,另一方面可能是因为栖息环境较为单一,扩散迁移较少。

3.3 西洞庭湖国家级自然保护区侧褶蛙属新记录

与历史调查记录相比,在侧褶蛙属中,2016—2018年两栖动物多样性监测期间新观测到了金线侧褶蛙。之前的研究将湖北侧褶蛙、金线侧褶蛙、福建侧褶蛙3种蛙都归于同一种的不同亚种。费梁等[21]在对湖北省两栖动物资源进行调查时,将采集到的侧褶蛙和历史采集到的标本与同年在北京采集到的金线蛙地模标本进行对比,并研究各地充分性成熟雄蛙,发现湖北采集到的侧褶蛙都无声囊,而金线蛙的2个亚种都有一对咽侧下外声囊,即湖北侧褶蛙和金线侧褶蛙在表型上存在较为明显的差别:湖北侧褶蛙胫附关节前伸仅达鼓膜,雄蛙鼓膜大于眼径,无声囊;金线侧褶蛙胫附关节前伸达眼,雄蛙鼓膜一般小于眼径,具有一对咽侧外声囊。本次野外监测时发现,外形上难以发现差别的侧褶蛙有部分会发出清亮的叫声,另外的蛙不发声,将采集到的这2种蛙进行比较发现,表型上确实存在明显差别,与费梁老师文献中记载的一致。

3.4 西洞庭湖国家级自然保护区两栖动物面临的威胁因素及保护管理建议

当前西洞庭湖保护区两栖动物面临的威胁主要包括:1)农作物种植对两栖动物的威胁,监测样线极大部分是农田生境,居民常在农业生产活动中喷洒化肥和除草剂等污染物,对两栖动物的栖息环境造成一定的污染;2)渔业养殖对两栖动物的威胁,监测区中的湖泊生境是大型的淡水鱼类养殖场,养殖过程中倒入湖中的食料严重污染水体;3)畜牧业对两栖动物的威胁,湖堤上可经常看到散养放牧的成群牛羊,堤岸到处可见牛羊的脚印,对湖堤草地的破坏非常大;4)人为捕捉影响,人们缺乏保护野生动物的意识,当地居民对蛙的抓捕较为频繁,使其数量和种类减少,不利于两栖动物的繁殖;5)道路的修建,公路到村入户后对两栖动物的栖息地造成了一定程度的破坏,以致于路上经常可见被压死的两栖动物遗体。

结合西洞庭湖自然保护区在两栖动物多样性保护方面所面临的问题,提出以下保护管理建议:1)加强自然栖息地保护及恢复工作,规范周边村民的农耕开垦行为,减少化肥农药等的使用,严禁在保护区的禁止放牧区散养禽类,对违规的农田依法取缔,恢复原有生境;2)严格控制生活垃圾及废水排放,保护湖区水环境;3)加大《野生动物保护法》的宣传力度,提高人们的保护意识,同时还要加强对保护区重点区域的夜间巡护力度,采取有效手段严厉打击乱捕滥猎、经营贩卖野生动物的行为;4)在道路旁设立相关警示牌,提醒来往车辆控制车速,注意避让公路上出没的两栖动物;5)持续开展两栖爬行动物的调查工作,采取多种观测方法同时进行,建立科学系统的动物多样性监测体系。

致谢

生态环境部–南京环境科学研究所对此课题提供了项目支持;湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局及蒋家嘴分局其他工作人员在调查及后勤保障方面给予了大力支持;湖南师范大学王斌副教授课题组胡飞、侯银梦、张梦斐、李思源参加了部分调研工作;生科院研究生岳树盛、李浩和本科生谭慧芳、唐嘉彗等参加部分调查工作。在此对上述单位、课题组和个人一并致以衷心的感谢!

——以北长山岛为例