生气蓬勃的多元格局:1992—2017年的诗歌、散文与戏剧创作

张光芒 陈进武 赵磊

一、个人化写作时代的诗歌创作面貌

经过20世纪80年代的诗歌热潮后,由于时代主题的转换与文学转型,诗歌群体曾产生的轰动效应不复存在,南京青年诗群纷纷解散,个人化写作成为南京诗歌的基本存在形态。注重对日常生活细节的把握和象征性意象的呈现,在山川风物之中抒发对历史的沉思与生命的感悟,是此期间南京诗歌的重要特征。南京诗人与民间诗刊众多,韩东、叶辉、小海、黄梵、育邦、吴晨骏、朱朱、马铃薯兄弟、胡弦、马永波等诗人活跃于诗坛。《扬子江诗刊》《陌生诗刊》《先锋诗报》《他们》《诗歌通讯》《原样》《缺席》《南京评论》《南方评论》等官方或民间诗刊林立,为诗人提供了发表阵地。

“他们”诗群虽仍作为一个群体存在于诗坛,韩东在经历过诗歌民间立场与知识分子立场的论争后,依然坚持诗歌的日常化与批判本质,但诗坛的关注点却转向对其主要成员的个人风格的理解与阐释。在诗歌立场选择上,韩东维护“他们”诗群长期以来的立场,依然坚持民间化的写作方式。在艺术追求上,他更注重诗歌的语言美感和本体意味,抓住对事物的瞬间体验,捕捉对生活的细微感触,呈现自我对世界的理解,文字更洗练,思虑更深广。如《美好的日子》《投递》《雨》《圆玉》等,挖掘生活的细节并赋予其本体性的意义,在口语化的表达中呈现人生的诗意,并以此实现对生命的体味和现实的超越。

除“他们”诗群仍保留某种程度的团体性质外,第三代诗歌其他群体大多解散,团体性的诗歌组织已不多见,诗人的个体化写作成为常态。叶辉进入了创作的成熟期,其作品于日常化生活细微处发现生命的复杂性与对个体存在状态的剖析,颇具哲理意味。《山谷中》《慢跑》等诗作在日常言行中传达某种微妙的思绪,着重表现人物的落寞与自我的精神放逐。探索人与世界的关系,表达个体对存在意义的追问是南京诗人的基本倾向,这在鲁羊、育邦、代薇等诗人那里也有鲜明的表现。如鲁羊《退缩之诗》、代薇《我没有哭,只是在流泪》、子川《秋歌》。除以内在视角写自我与存在关系的诗外,南京诗坛还出现了许多从外部视角出发的景物诗、讽喻诗、叙事诗、抒情诗等,丰富了南京诗歌的面貌。

南京诗人致力于对诗歌艺术的创新与探索,寻找形式、语言、结构创新的多种可能性,形成个人化的艺术风格,如胡弦的凝练奇崛、马永波的具体聪颖、沙白的典雅淡远、黄梵的内敛深沉、朱朱的质朴冷冽等。如胡弦《十年灯》《更衣记》等诗将物与人的特殊关系以蒙太奇的手法呈现出来,以物拟人,以物喻世。如马永波的诗集《树篱上的雪》等推动了汉语诗歌语言的后现代转型。此外,半岛《致思想者》《船》等表达对混乱世界的批判意识和独立自我的认同。古筝《湿画布》《水街》充满生动、轻盈的意象,字句简洁而纯净。

南京诗坛关于南京大屠杀的悼亡诗是独特而持久的存在。作为民族耻辱的象征,南京大屠杀不断冲击着诗人心灵,引发诗人深沉的思索。关于这一事件的诗集、诗作层出不穷,如南京作家协会和侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆合编的诗集《不屈的城墙——祭奠南京大屠杀30多万遇难同胞》就是其中的佼佼者。诗集选编了化铁、丁芒、王德安、叶庆瑞、冯亦同、蔡克霖等众多诗人的百余首诗歌,从宏观和微观表现民族的苦难、人民的反抗意志和历史的嬗变。其中,化铁《不朽的城墙——南京屠城的63周年》、吴其盛《城市和它的纪念馆》、王德安《庄严的凭吊》、叶庆瑞《南京城墙》、冯亦同《江东门沉思》等也是其中的优秀作品。可以说,众多关于南京大屠杀的诗作构成南京悲剧性形象的符号载体,建构起世人关于南京忧郁、悲情都市的文化想象。

二、题材多样与内容丰富的散文创作

这一时期的南京散文精彩纷呈,题材形式多样、内容丰富,家长里短、生老病死、乡土往事、山川河流、古迹风物、家国情怀、历史变迁、社会批判、生命行思皆在作品中呈现出来。散文家于生活中的某个场景、细节中发现意义,将转瞬即逝的生命感悟留在纸上。山水游记散文历来是南京散文的重要组成部分。南京散文家秉承江南士人传统,多寄情自然,各地风物尤其是南京山水成为其寄怀之处,白鹭洲、雨花台、石头城、鸡鸣寺、秦淮河、文德桥、莫愁湖、玄武湖、紫金山、汤山、栖霞寺、夫子庙、总统府等地经常出现在作家笔下。作家于游记之中谈古论今,涉及地理、建筑、饮食、风俗等诸多方面,成为其抒发性情的载体,丰富了南京的文化内涵。此期的游记散文在思维纵深感、文化多元表达等方面更突出。如诸荣会《风生白下:南京人文笔记》、邓海南《东郊的风韵》、范小青《苏州小巷》、梁晴《大方巷里的烟火》、储福金《鹭巢与气根》、王干《闲话南京》、冯亦同《在紫金山星座上》、陈键《江海二题》、王德安《寻觅在秦淮河边》、魏微《街景与人物》、田琳《走进故宫》、张群《廊棚下的西塘》、傅长胜《南京二题》、朱金梅《到中山陵去》等文笔洗练,情感真挚,皆为一时之选。

回忆性散文在这一时期也有突破,许多作家回顾人生经历,描写生活百态,毕飞宇的《苏北少年“堂吉诃德”》是其中的优秀代表。此书既是对往事的回顾,也是对记忆的重塑,既朴素庄重,又诙谐幽默,具有纪实性与虚构性的双重品格。叶兆言回忆起父亲与方之的交往,在《父亲和方之的友谊》一文中叙述了一段悲剧性的往事,由此引起对历史的沉痛思索。高尔泰《敦煌四题》是其用生命诠释“美与自由”的生动佐证,散文集《寻找家园》真切回忆了五六十年代的人和事。曹寇的随笔集《生活片》语言简洁明了,寓意深远,将日常化的事物或场景陌生化,产生奇崛的艺术效果。此外,郑敏《迎着命中的狂风》、姚永福《阳光行吟》、杨一星《独自飞翔》等也都是艺术手法独特的优秀作品。

文化散文是这一时期南京散文的一大亮点。许多小说家、学者都创作了许多有历史纵深感和文化温度的散文系列,通过记述具有深厚文化内涵的文化人物、历史事件、重要公案与城市变迁,抒发自己的文化幽思。叶兆言的散文集《流浪之夜》《旧影秦淮》《杂花生树》对南京历史尤其是近代以来的文化变迁多所着墨,颇有叹息之意。《南京人》系列是叶兆言对南京城市变迁、南京人文化性格进行深刻体察的散文结集,突出了南京悲情城市的文化气质。而他的随笔集《陈年旧事》则表现历史变动之中的文化灵魂人物的戏剧人生。王彬彬《并未远去的背影》也是写民国人物的旧事,是兼具学术性与趣味性的优秀作品。丁帆的文化随笔集《江南悲歌》《天下美食》等,可见到思想者的精神气质和知识分子的人文情怀。薛冰在散文创作中成果颇丰,有《淘书随录》《金陵书话》等作品问世。许志英主编的《学府随笔》、诸荣会《风景旧曾谙》、冰夫《黄昏絮语》、费振钟《黑白江南》等,丰富了南京的文化形象。南京还出现了叶兆言《动物的意志》和毕飞宇《人类的动物园》等文化寓言性质的散文。学者编撰的人物传记也颇具特色,匡亚明主编的《中国思想家评传》、冯保善领衔的“话说文学读本”(《话说吴敬梓》《话说冯梦龙》等)、劉俊《情与美:白先勇传》、余斌《张爱玲传》王振羽《吴梅村传》、孔庆茂《钱钟书传》等视野开阔,见解独到。

杂文一直以来都受到南京文坛的重视。南京杂文家以强烈的忧患意识、批判精神和社会责任感,直面现实人生,匡正时弊。乐朋、吴非、金陵客等人是其中的优秀代表,乐朋多剖析社会性、体制性的弊端,作品有《西窗听雨》《白鹭秋枫》《飞絮集》《山不在高》等。报告文学、纪实文学也取得了重要成果,对于南京的发展变化的全景式展示,对于先进人物与时代典型的纪实,对于新生事物的追踪,对于南京大屠杀事件的整理,对于地域文化的关注,对于改革开放进程中现实问题的剖析都是创作者关注的问题。傅宁军《大学生“村官”》、丁捷《追问》、雪静《大美浦口》等内容广泛,具有明显的现实关照意识。

三、市场与艺术纠葛中的戏剧及影视

为加强戏剧创作与演出的导向性,繁荣戏剧市场,国家及江苏省设立各类戏剧奖项,举办“南京戏剧节”“梅花戏剧节”等大型戏剧节,开展会演活动,以鼓励剧作家和剧团创作、演出思想性强、艺术水平高的剧目。如1993年,江苏省首届戏剧节在南京举行,南京市京剧团的《醒醉记》和南京市越剧团的《洞房文武错》参加了首届戏剧节的演出活动,此后江苏戏剧节在南京连续举办多年。2014年南京青年戏剧节开幕,赖声川导演的《让我牵着你的手》、周深导演的《驴得水》、田水导演的《12人》、杨世彭导演的《步步惊笑》、孟京辉导演的《两只狗的生活意见》、赖声川、王伟忠导演的《宝岛一村》参加演出。2015年由南京团市委主办的“红色青春记——2015南京高校戏剧节”于青春剧场举行。《恋爱的犀牛》《青春禁忌游戏》《东方快车》等剧目受到观众欢迎。

由于戏剧运作机制的转变,为获得更多荣誉,扩大发展空间,南京剧团纷纷加大新剧创作力度,演出了一系列产生良好反响的剧目。不少剧作获得“江苏戏剧奖”“五个一工程戏剧奖”“白玉兰戏剧奖”等各类戏剧奖项。主要有江苏省京剧院的《青蛇传》、江苏省人民艺术剧院的《甲申纪事》《热线电话》、前线话剧团演出的《窗口的星》《海风吹来》《虎踞钟山》、南京市话剧团的《大江奔流》《我的第一次》《平头百姓》《沦陷》等。除了频频获得官方荣誉外,南京剧作家没有放弃对艺术的探索,努力在话剧语言、结构、场景、舞台等方面有所创新。姚远先后创作了《李大钊》《伐子都》(合作)、《青春涅槃》(合作)、《“厄尔尼诺”报告》(合作)、《马蹄声碎》等。南京剧作家还紧紧扎根生活,回应社会热点,发现生活的戏剧性冲突,创作了许多优秀的作品。王承刚和蔡伟编剧的《热线电话》、邵钧林和嵇道青编剧的《虎踞钟山》、王立信编剧的《世纪彩虹》、赵家捷和杨智编剧的《大江奔流》、南京市话剧团的《秦淮人家》《沦陷》、沙叶新《精神家园》《尊严》《幸遇先生蔡》等剧作,都带给观众强烈的心灵震撼。

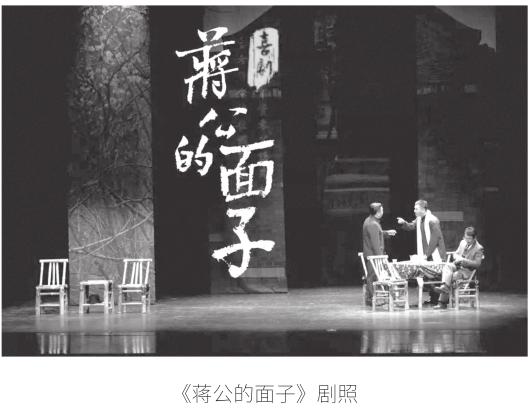

南京校园戏剧的兴起成为这一时期南京戏剧的新亮点。学生剧团比较活跃,除了南京艺术学院、中国传媒大学南广学院外,有代表性的团体还有南师大南国剧社、南农大草帽剧、南理工话剧团、南大第II剧社、南信大火柴盒剧社、南航青春剧社、南京林大水杉剧社、江苏二师潮鸣剧社等。这些学生剧团大多在学校演出,有时也到青春剧场等舞台表演。其中,南京大学的校园戏剧、小剧场演出较为活跃,创作演出了《蒋公的面子》《选择》《歌声遥远》《收信快乐》《心之罪》等剧作,获得观众认可。此外,南京师范大学、南京艺术学院、南京林业大学、南京理工大学等剧团演出的《恋爱的犀牛》等也获得一定反响。同时,传统戏曲在南京演出市场出现兴旺局面,出现了一批经过改良、再创作的戏曲作品,获得不俗的业界评价和市场反响。

20世纪90年代以来,张弦、朱苏进、江奇涛、范小天、冯华、杨骏等南京剧作家的影视剧作品在全国产生了较大反响。张弦编剧的儿童电影《陌生人》和传记电影《杨开慧》,显示了剧作家不凡的功力。朱苏进担任了《我的兄弟叫顺溜》《让子弹飞》《封神》等电视剧的编剧。江奇涛编剧了《追踪》《人间正道是沧桑》《血战长空》《少帅》等。范小天的《春光灿烂猪八戒》《叶问》《武林外史》等好评如潮。冯华《警察有约》《中年计划》等也有不错反响。南京影视文学还集中叙述南京大屠杀的历史,如张纯如《张纯如——南京大屠杀》、吴子牛《南京1937》、陸川《南京!南京!》、张艺谋《金陵十三钗》等回到历史现场,极具震撼力。此外,《百年南京》《摇滚南京》等纪录片,全面呈现了南京风情和魅力。

作者简介 张光芒,南京大学中国新文学研究中心教授、博士生导师;陈进武,江苏第二师范学院文学院副教授、文学博士;赵磊,南京师范大学继续教育学院讲师、南京大学文学院博士生。

责任编辑 陆 萱