PDCA 管理在预防CT 增强扫描造影剂外渗中的临床应用

姜娟丽

(甘肃省中医院放射科,甘肃 兰州 730000)

CT 增强扫描过程中在注射造影剂后,经常会伴随着血液循环造成的静脉血管破裂、静脉压升高及血管扩张等意外现象,造成以上现象主要是由造影剂外渗所引起,尤其患者的血管弹性较差、血管较细、注射造影剂速度过快更容易出现造影剂外渗[1]。针对CT 增强造影剂外渗国内外学者已有大量的研究,本文在已有研究的基础上,将PDCA 管理办法应用于CT 增强扫描中,PDCA 管理相比其他管理办法更为高效,已有研究表明PDCA 管理可以有效降低CT 增强造影剂外渗现象发生,本文通过甘肃省中医院放射科在2020 年1 月-2020 年5 月CT 增强扫描的患者中,选取了100 例患者,将PDCA 管理应用于临床试验的方法探究其在CT 增强扫描造影剂外渗中的效果,现将试验结果汇总如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

通过甘肃省中医院在2020 年1 月-2020 年5月CT 增强扫描的患者中,选取了100 例患者,将上述患者随机分为两组,即对照组和观察组,每组各50 例患者。其中对照组患者平均年龄(49.55±6.03)岁,最小年龄为26 岁,最大年龄为75 岁;27 例为男性,23 例为女性;8 例为头部增强,10 例为颈部增强,12 例为胸部增强,20 例为腹部增强。观察组患者平均年龄(48.23±5.87)岁,最小年龄为28 岁,最大年龄为72 岁;26 例为男性,24 例为女性;7 例为头部增强,9 例为颈部增强,13 例为胸部增强,21 例为腹部增强。

对比两组的年龄、性别以及CT 增强部位等资料,差异具有统计学意义(P<0.05),具有可比性。患者及家属均签署CT 增强知情同意书。

1.2 方法

1)对照组。对照组实施常规护理,在扫描前护理人员告知患者CT 增强扫描的目的、作用及注意事项,在扫描结束后告知患者大量饮水以尽快排出造影剂,防止不良反应的发生。若在扫描过程中发现造影剂外渗,立即停止注射,查明外渗原因,向患者及其家属做好解释工作[2],选择合理方法重新注射造影剂进行扫描。

2)观察组。观察组通过PDCA 管理的方法进行护理,PDCA 管理分为四个阶段,即计划、执行、检查、处理。其中:计划(plan):根据100 例患者的实际情况及对相关文献的查阅,将患者的姓名、年龄、性别和CT 增强扫描部位等资料用评测表的形式进行汇总,该表主要反映CT 增强扫描中的危险因素,评测内容经本院相关专家论证、修订。对观察组50 例患者实施CT 增强扫描时,按照评测表内容进行评测,本次试验相关人员根据评测结果,调整护理方案,最终制订出合理的护理方案。执行(do):严格按照输液标准,对上述患者输注造影剂药物,对突发事件做好预测,并制定应急预案;让患者充分了解造影剂外渗情况所造成的危害,缓解患者的紧张情绪,引起患者的重视,取得患者在该过程中的配合,提高依从性;当患者血管弹性不良,护理人员可选择临床经验丰富的实施穿刺,以降低造影剂外渗发生率;对有造影剂外渗病史的患者,根据患者的一般资料选择适宜的约束板。检查(check):护理人员时刻观察药物是否出现渗漏,同时观察患者的身体状况,对造影剂是否外渗及患者的身体状况做到全局把控。护士长加强对护理人员的管理,督促每位护理人员理论学习及专业操作,并采取针对性的培训,提高护理人员临床操作技能。护理人员尽可能做到“医患一体”,让患者了解造影剂外渗的相关知识,同时护理人员把控好造影剂注射情况。处理(action):总结患者出现造影剂外渗的原因,本试验组相关人员进行研究,将其记录在册,综合各个因素,制定相对应的干预措施,不断完善解决措施[3-5]。

1.3 观察指标

1)造影剂外渗程度按外渗量进行划分,其中外渗量大于50mL 为重度,20~50mL 为中度,小于20mL 为轻度。(2)记录两组患者的过敏反应,包括恶心、呕吐、低热、咳嗽等。(3)观察检查过程中患者的肢体移动、依从性、医疗纠纷发生率。其中依从性采用治疗依从性量表评价,总分>30 分为依从,计算其比例。(4)采用问卷调查两组护理满意度评分,包括护理核查、操作技能、检查环境、健康教育及服务态度5 个维度,每个维度20 分,总分100 分,评分与护理满意度呈正比[6]。

1.4 统计学方法

应用SPSS 25.0 统计学软件进行数据分析,计量资料符合正态分布,以均数±标准差()表示,组间比较采用独立样本t 检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验比较,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的造影剂外渗发生比较

通过两组患者造影剂外渗情况比较发现,对照组发生外渗的患者为12 例,观察组发生外渗的患者为3 例,且对照组患者的造影剂外渗程度以中、重度为主,观察组患者的造影剂外渗程度以轻、中度为主。其差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的造影剂外渗及外渗程度比较 例(%)

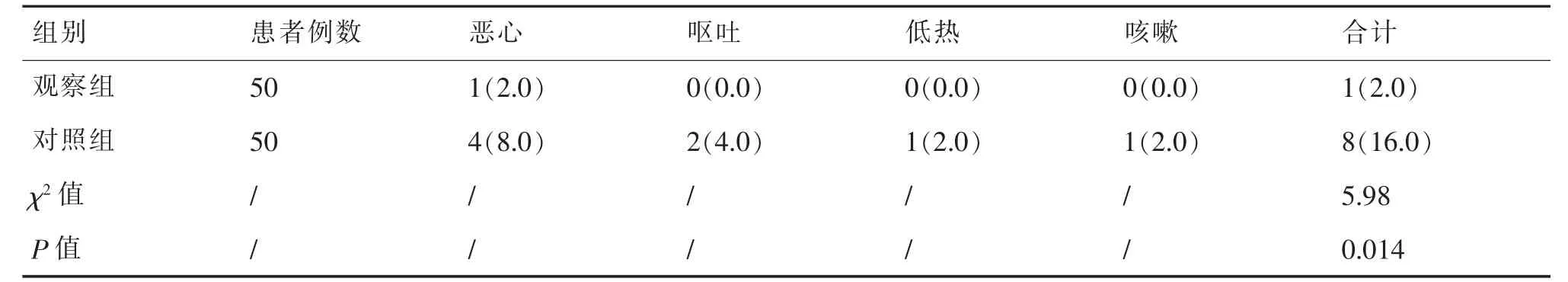

2.2 两组患者过敏情况比较

通过两组患者的过敏情况比较发现,对照组发生过敏的患者为8 例,观察组发生过敏的患者为1例,其差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的过敏情况比较 例(%)

2.3 两组患者的肢体移动、依从性、医疗纠纷比较

通过两组患者的肢体移动、依从性、医疗纠纷比较发现,对照组患者检查过程中肢体移动、医疗纠纷发生率明显高于观察组,而依从率明显低于观察组,其差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者的肢体移动、依从性、医疗纠纷比较 例(%)

2.4 两组患者的满意度比较

对照组护理满意度评分显著低于观察组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组护理满意度评分比较 [分,()]

表4 两组护理满意度评分比较 [分,()]

3 讨论

目前临床上将CT 增强扫描作为重要的检查手段,已被广泛使用,CT 增强扫描对临床治疗有着非常重要的意义,有助于病因的早期发现,为手术方案制定及疗效评价提供依据。为准确定位和定性病变组织,提高病灶检出率,需在CT 增强扫描过程中静脉注射造影剂[7-8]。但是血管弹性不良的患者在CT增强扫描时极易诱发造影剂外渗[9],在临床上给医护人员造成极大的困扰,临床上针对CT 增强造影剂外渗已做出初步的研究,本文结合本院100 名患者,实施PDCA 管理对其进行临床试验,PDCA 管理是程序、标准、科学、高效的管理方式,PDCA 管理严格按照计划、执行、检查、处理四个阶段进行,以对比两组患者的造影剂外渗发生率、不良反应发生率、患者检查过程中肢体移动率、依从性、医疗纠纷发生率、满意度为指标评价PDCA 管理在临床中的作用。此次研究中,观察组的造影剂外渗发生率、不良反应发生率、患者检查过程中肢体移动率、依从性、医疗纠纷发生率、满意度均优于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05),说明PDCA 管理可以有效的抑制造影剂外渗发生,减少不良反应的发生,提高了患者在检查过程中的依从性,降低了肢体移动的发生,同时有效降低了医疗纠纷的发生,从而增加了患者在检查过程中的满意度。因此做好护理管理工作有利于增加CT 扫描工作的顺利进行。

综上所述,PDCA 管理可减少造影剂外渗、不良反应发生、肢体移动率及医疗纠纷的发生,提高患者CT 增加扫描过程中依从性及满意度,是值得临床推广的护理模式。