动态固定与椎间融合治疗腰椎退行性滑脱的比较

罗 磊,赵 晨,周 强*,刘列华,李 培,罗 飞,侯天勇,梁利川,高永建

(1.重庆医科大学附属第三医院脊柱外科,重庆401120;2.陆军军医大学第一附属医院骨科,重庆400038)

目前,椎间融合内固定术已成为治疗腰椎退行性滑脱症最主要的手术方式[1]。该术式能恢复腰椎正常序列,稳定腰椎,但术后固定节段的活动功能丧失,邻近节段应力增加容易发生退变[2],骨移植物也有不愈合及移位的风险[3]。因腰椎退行性滑脱一般不会超过II度,治疗的关键是减压和稳定,不要求完全复位,近年来动态固定技术逐渐用于腰椎退行性滑脱的治疗。临床上应用较多的是Dynesys动态固定系统。该系统用弹性间隔器和绳索代替钛棒连接椎弓根螺钉,旨在保留固定节段活动度。但关于其临床应用仍存在争议,主要集中在能否有效维持腰椎的稳定性、能否减少邻近节段退变以及是否增加内固定松动、断裂的风险等[4]。目前国内应用动态固定治疗腰椎退行性滑脱症的报道较少,更缺乏与椎间融合内固定术的对照研究。因此,本研究拟对比分析Dynesys动态固定与经椎间孔椎间融合内固定治疗腰椎退行性滑脱症的临床及影像学结果,评价Dynesys动态固定的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)诊断为L4椎退行性I度滑脱症;(2)年龄35岁以上;(3)腰痛伴间歇性跛行或根性症状,术前ODI≥40%;(4)保守治疗3个月无效;(5)接受经椎间孔椎间融合内固定手术或椎管减压、Dynesys动态固定手术;(6)有完整的临床及影像学资料。

排除标准:(1)合并其他椎体滑脱,其他节段腰椎间盘突出(需要椎间盘切除减压),脊柱畸形、感染、肿瘤等疾病;(2)既往腰椎手术史;(3)有来源于身体其他部位的慢性疼痛,影响术后疗效评定;(4)骨质疏松症(双光子骨密度T值≤-2.5);(5)酒精、化学物质依赖或精神疾病。

1.2 一般资料

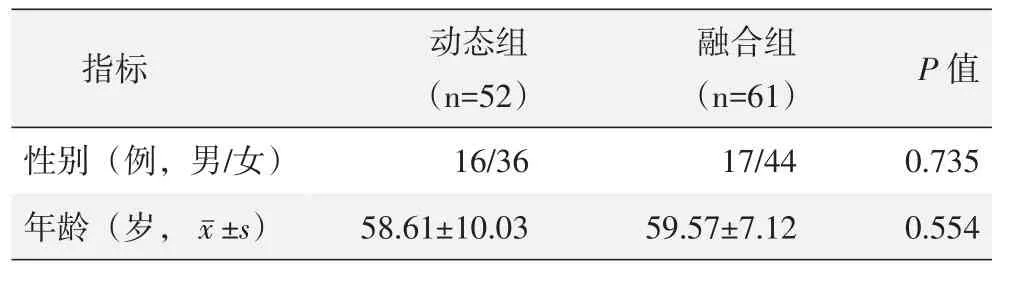

根据上述标准,2012年4月—2017年4月,共113例L4椎退行性I度滑脱症患者纳入本回顾性队列研究。根据术前医患沟通结果,将患者分为两组,采用椎管减压联合Dynesys动态固定术治疗为动态组,共52例。采用经椎间孔椎间融合术治疗为融合组,共61例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。本研究方案经医院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料与比较

1.3 手术方法

动态组:采用后正中切口,剥离症状侧竖脊肌,椎板开窗减压,肌间隙入路置钉,选择上关节突外缘与横突基底部上中1/3的交点处为进钉点。L4/5螺钉之间的高度差约等于L4椎向前滑移的距离。置钉后调整腰桥,使腰椎恢复自然生理曲度。最后安装绳索及间隔器,在绳索保持一定张力的情况下锁紧螺帽(图1)。术后患者佩戴腰围2~3周。

图1 患者,女性,51岁,因腰痛伴右下肢疼痛2年,加重3个月入院 1a:术前X线片示L4椎向前I度滑脱 1b:术前MRI示L4/5双侧侧隐窝狭窄,右侧较重 1c,1d:术后腰椎X线片示L4椎部分复位 1e,f:术后30个月,过伸过屈位X线片示L4/5椎间隙活动度为4.4°

融合组:采用后正中切口,肌间隙入路,L4置入提拉钉,L5置入普通单向螺钉,提拉、撑开复位后切除双侧关节突关节及部分椎板,切除症状侧椎间盘,置入椎间融合器。术后佩戴腰椎支具3个月。

1.4 评价指标

记录围手术期资料,包括手术时间、出血量、早期并发症。采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)评价临床结果。影像检查行以下测量:L4/5椎间隙高度,即L4/5椎间隙前后缘高度的平均值/L4椎体前缘的高度;L4/5椎间隙前凸角,L3/4、L4/5、L5S1椎间隙活动度和腰椎整体活动度;L4椎体滑移距离,即侧位X线片上L4椎体后缘延长线与L5上终板的交点到L5椎体后上角的距离;屈伸活动时L4椎体滑移距离,即过伸过屈侧位X线片上L4椎体滑移距离的差值。

1.5 统计学方法

采用SPSS 16.0软件进行统计学分析。计量数据以±s表示,资料呈正态分布时,两组间比较采用独立样本t检验,组内不同时间点比较采用单因素方差分析,两两比较采用SNK法;资料呈非正态分布时,采用秩和检验。计数资料采用x2检验或Fisher精确检验。等级资料两组比较采用Mann-whitney U检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 围手术期情况

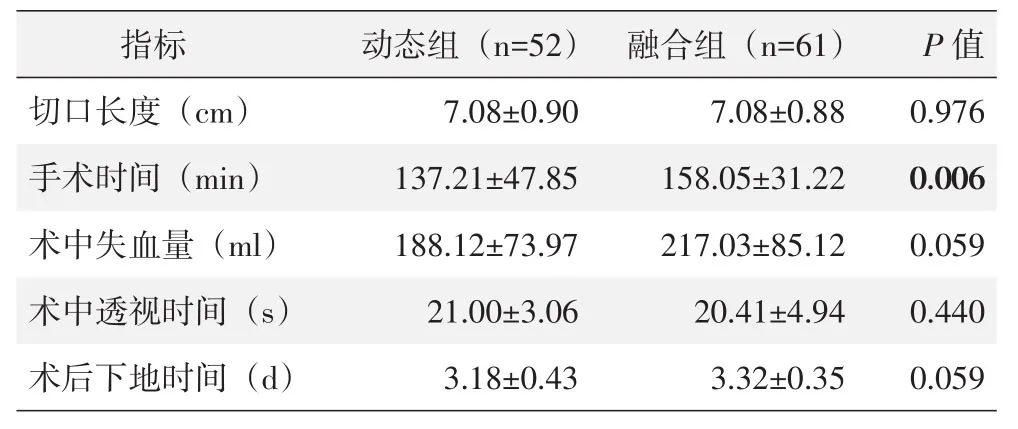

两组患者均顺利完成手术,术中无严重并发症。围手术期资料见表2。动态组平均手术时间少于融合组,差异具有统计学意义(P<0.05)。虽然动态组术中失血量更少,术后下地时间更短,但与融合组相比差异无统计学意义(P>0.05),两组间切口长度和术中透视时间的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

images/BZ_13_204_1649_1185_1715.pngimages/BZ_13_204_1782_1185_1849.pngimages/BZ_13_204_1915_513_1982.png切口长度(cm)术中失血量(ml)术后下地时间(d)images/BZ_13_513_1915_778_1982.png7.08±0.90 188.12±73.97 3.18±0.43images/BZ_13_778_1915_1045_1982.png7.08±0.88 217.03±85.12 3.32±0.35images/BZ_13_1045_1915_1185_1982.png0.976 0.059 0.059

住院期间,动态组脑脊液漏2例,经破口处脂肪填塞、严密缝合切口,通畅引流等处理后治愈;切口愈合不良1例,经床旁清创缝合后愈合;术后下肢放射痛3例,经止痛、抗炎、脱水、营养神经等治疗后缓解;上呼吸道感染1例,经相应治疗后痊愈。融合组住院期间脑脊液漏3例,切口愈合不良3例,术后下肢放射痛3例,肺部感染2例,经相应治疗后均痊愈。

2.2 随访结果

动态组随访12~48个月,随访过程中,无疼痛加重、感染及翻修病例。融合组随访13~41个月,1例椎间植骨未愈合,2例邻近节段椎间盘突出压迫神经根,其中1例行单纯椎间盘切除术,另1例行椎间盘切除+Dynesys动态固定术。

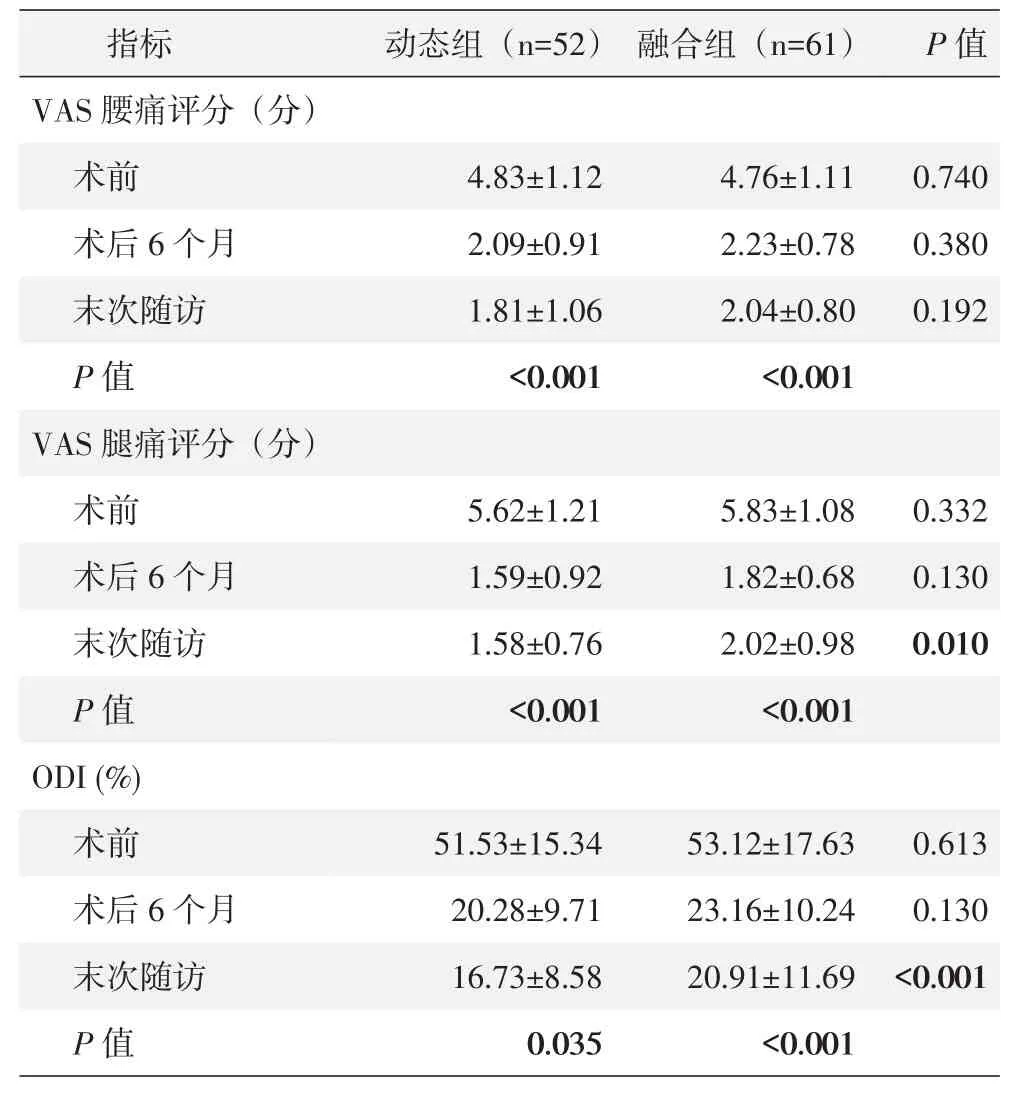

两组患者VAS评分与ODI指数见表3。随时间推移,两组患者的腰痛和腿痛VAS评分以及ODI指数均显著下降(P<0.05)。术前两组间VAS腰腿痛评分以及ODI指数的差异无统计学意义(P>0.05)。术后6个月和末次随访时,VAS腰痛评分以及术后6个月时VAS腿痛评分和ODI指数两组之间的差异均无统计学意义(P>0.05),但末次随访时动态组VAS腿痛评分以及ODI指数均低于融合组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

images/BZ_14_204_395_799_462.pngimages/BZ_14_204_528_799_728.pngimages/BZ_14_799_528_1052_728.pngVAS腰痛评分(分)images/BZ_14_799_395_1185_462.png<0.001<0.001images/BZ_14_1052_528_1185_728.pngimages/BZ_14_204_795_799_1128.pngimages/BZ_14_799_795_1052_1128.pngimages/BZ_14_1052_795_1185_1128.pngimages/BZ_14_204_1195_518_1394.pngP值ODI(%)P值images/BZ_14_518_1195_799_1394.png0.035images/BZ_14_799_1195_1052_1394.png<0.001images/BZ_14_1052_1195_1185_1328.pngimages/BZ_14_1052_1328_1185_1394.png

2.3 影像评估

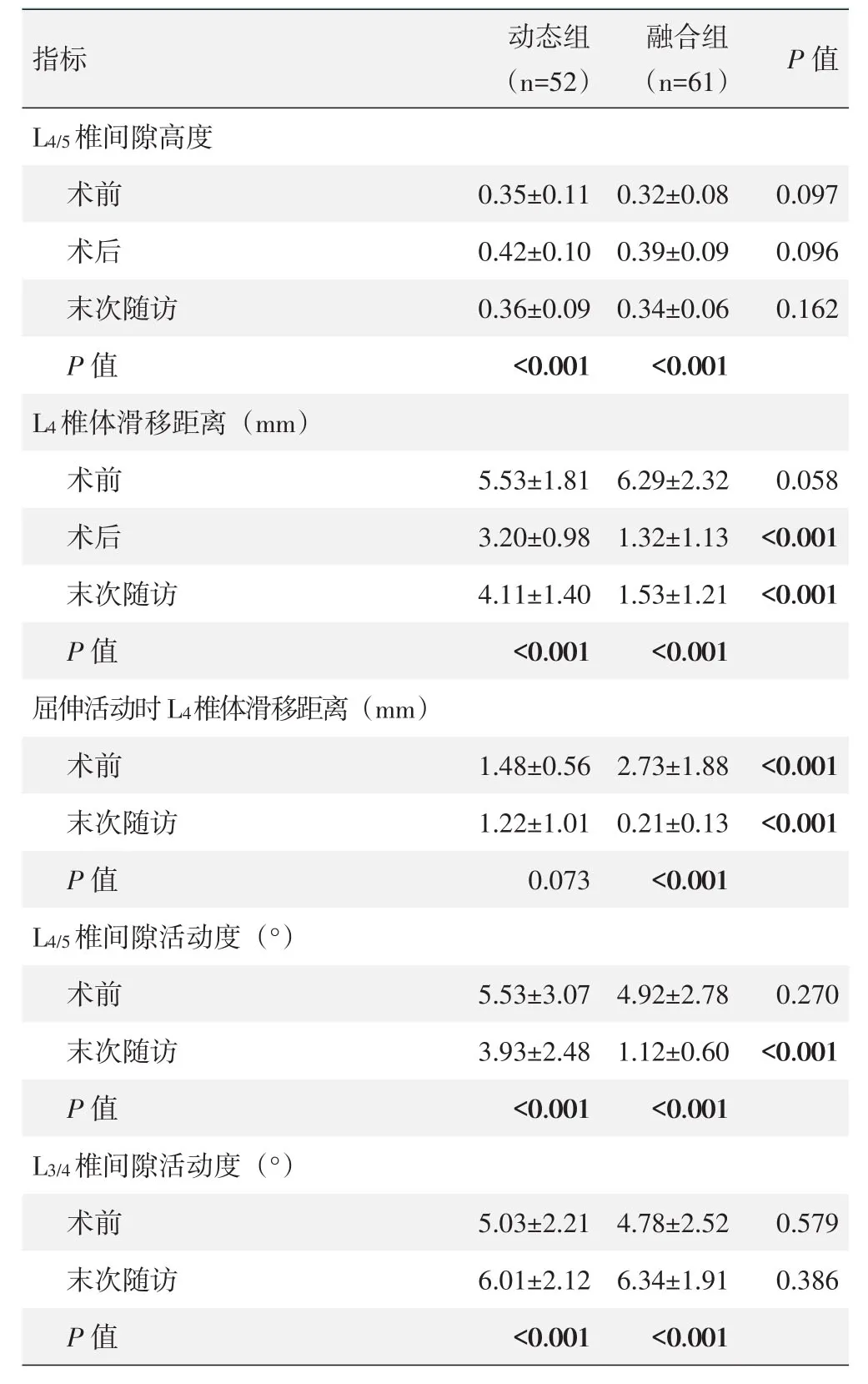

两组患者影像测量结果见表4。动态组和融合组术后L4/5椎间隙高度较术前均增加(P<0.05),但末次随访时椎间隙高度均有所丢失,与术前相比差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者L4/5椎间隙高度在术前、术后及末次随访时差异均无统计学意义(P>0.05)。动态组术后L4椎体滑移距离较术前显著减少(P<0.05),复位率43.91%,末次随访时复位率为27.20%,与术前及术后相比,差异均具有统计学意义(P<0.05)。术前两组患者L4椎体滑移距离的差异无统计学意义(P>0.05),而术后1周及末次随访时,融合组明显小于动态组(P<0.05)。动力位X线片显示,动态组术前屈伸活动时L4/5椎体滑移距离与末次随访时差异无统计学意义(P>0.05);而融合组术前屈伸活动时L4椎体滑移距离与末次随访时差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者术后均无腰椎不稳,表现为过伸过屈侧位X线片上椎体滑移距离>4 mm。末次随访时动态组L4/5椎间隙活动度显著大于融合组(P<0.01);末次随访时动态组L3/4椎间隙活动度小于融合组,但差异无统计学意义(P>0.05)。

表4 两组患者影像资料结果(±s)与比较

表4 两组患者影像资料结果(±s)与比较

images/BZ_14_204_1620_713_1738.pngimages/BZ_14_204_1807_899_2012.pngimages/BZ_14_899_1807_1065_2012.pngL4/5椎间隙高度<0.001images/BZ_14_713_1620_899_1738.pngimages/BZ_14_899_1620_1065_1738.pngimages/BZ_14_1065_1620_1196_1738.png<0.001images/BZ_14_1065_1807_1196_2012.pngimages/BZ_14_204_2081_899_2423.pngimages/BZ_14_899_2081_1065_2423.pngimages/BZ_14_1065_2081_1196_2423.pngimages/BZ_14_204_2492_725_2697.pngimages/BZ_14_725_2492_1065_2697.pngimages/BZ_14_1065_2492_1196_2697.pngimages/BZ_14_204_2766_899_2971.pngimages/BZ_14_899_2766_1065_2971.pngimages/BZ_14_1065_2766_1196_2971.pngimages/BZ_14_204_3040_713_3245.pngP值屈伸活动时L4椎体滑移距离(mm)L4/5椎间隙活动度(°)L3/4椎间隙活动度(°)images/BZ_14_713_3040_899_3245.pngimages/BZ_14_899_3040_1065_3245.pngimages/BZ_14_1065_3040_1196_3245.png

3 讨 论

本研究比较了Dynesys动态固定术与椎间融合术治疗L4椎退行性滑脱症的临床疗效,结果表明两者临床疗效相当,术后两组患者腰腿痛及腰椎功能障碍指数均明显改善。这与 Kuo[5]、Lee[6]报道的结果一致。与融合手术相比,Dynesys动态固定手术时间更短,术中失血量较少,有利于患者术后快速康复,减少围手术期并发症[4,6]。在晚期并发症中,动态固定术后内固定松动、断裂的风险一直是临床医师关注的问题。Pham等[7]对21项研究共1 166例患者的综述发现,Dynesys术后平均33.7个月时螺钉松动的发生率约为11.7%,螺钉断裂发生率为1.6%。Yu等发现Dynesys动态固定与坚强固定融合术治疗腰椎多节段退行性疾病术后3年的螺钉松动发生率没有明显差异[8]。本研究动态组平均随访31个月,无螺钉松动断裂病例。原因可能为本研究排除了骨质疏松症患者,椎板开窗减压对腰椎的稳定性破坏较小,Dynesys弹性装置应力更加分散等。

Dynesys动态固定治疗腰椎退行性滑脱症时,由于弹性材料本身的特性,与融合手术相比,复位效果欠佳。但因为马尾神经横截面积仅占腰椎管横截面积的44%[9],腰椎退行性滑脱症的治疗不要求完全复位,关键在于椎管减压和稳定。本研究中,动态组术后L4椎滑移距离较术前下降,虽然末次随访时L4椎滑移距离较术后有所增加,但仍小于术前水平,表明Dynesys系统具有一定的复位作用,且能部分维持复位效果,阻止滑脱进一步发展。Dynesys系统的复位作用主要是通过置钉时螺钉间的高度差以及术中收紧绳索实现的,但术中收紧绳索的力量不宜过大,否则会减少椎间活动度[10]。末次随访时,动态组没有L4椎不稳的病例,表明Dynesys系统能有效稳定腰椎。Hoppe[4]、Veresciagina[11]的长期随访结果也表明,Dynesys动态固定能有效稳定滑脱的椎体。

Dynesys动态固定保留了部分椎间活动度,理论上能减少邻近节段退变。Yu[12]、Kuo[13]、Zhang[14]的研究均表明,Dynesys动态固定术后邻近节段退变的发生率低于融合手术。但Schaeren等[15]发现,47%的老年腰椎滑脱症患者在接受Dynesys动态固定术后4年,发生了邻近节段退变。本研究因术后行腰椎MRI检查的患者较少,未对比两组患者椎间盘的信号变化,而是观测了邻近节段活动度。结果表明Dynesys组L3/4椎间隙活动度较术前有所增加,与融合组的差异无统计学意义。但是,末次随访时融合组有2例因邻椎病再次手术,而动态组没有症状性邻近节段退变病例。邻近节段退变影响因素较多,与年龄、身高体重指数、邻近节段原来的健康状况、随访时间等诸多因素有关[16]。因此,Dynesys动态固定能否减少邻近节段退变,需要多中心的长期随访研究予以明确。

综上,动态固定与椎间融合治疗L4椎退行性I度滑脱症均能取得较好的临床疗效,但Dynesys动态固定手术时间更短,且保留了固定节段部分活动度。虽然复位效果欠佳,但Dynesys动态固定能有效稳定腰椎,阻止滑脱进展。