河岸植被缓冲带植被类型与宽度对水质净化效益的影响

吴 尧

(上海市林业总站,上海静安 200072)

河岸植被缓冲带(riparian vegetation buffer),是河岸带的重要组成部分,位于陆生生态系统与水生生态系统之间的交错带,在维护河流完整性和生物多样性、地表径流水质净化、增强河岸稳定性和景观美学等方面具有重要作用。这其中尤为突出的是河岸植被缓冲带对地表径流中的多种污染物可以起到拦截和降解的净化作用[1-3],它主要通过吸收、沉积、过滤等作用阻止或者去除坡面径流中的沉积物、有机质、营养物质以及农业杀虫剂等污染物质进入水体的植被带[4-6]。

河岸植被缓冲带对污染物净化功能的发挥受到多种因素的制约,主要包括植被、微生物、土壤特性以及水文效应等一系列因素,这些因素又综合体现在缓冲带的植被构成与宽度方面[2,7-12]。因此,在河岸带生态系统管理过程中,确定河岸植被缓冲带植被类型及其相应的最适缓冲带宽度,成为优化生态服务功能的一个关键问题。

目前,国内外关于河岸植被缓冲带如何通过植物根系的拦截和吸收、微生物的硝化和反硝化作用等生物化学过程实现水质净化效益的的机理研究较为丰富[2,13-16],全球不同地区都有对不同河岸植被缓冲带水质净化效应的案例报道,但尚缺少统一的整合分析,对不同植被类型和宽度的河岸植被缓冲带在水质净化功能方面的差异进行比较。因此,本研究通过收集国内外已有的相关报道,比较不同植被类型对地表径流中各类污染物的截留能力,分析随着河岸植被缓冲带宽度增加其截留能力的变化趋势,为河岸植被缓冲带植被构建和管理提供科学依据。

1 研究方法

在Web of Science、CNKI、Google 学术等数据库收集国内外有关河岸植被缓冲带在水质净化方面的研究报道,提取其中研究对象所属的植被类型、缓冲带宽度、净化污染种类、对污染物的去除率等相关信息。依据已有研究,河岸植被缓冲带对地表径流的净化效益主要可以分为4 类,包括对营养盐的去除效益、对颗粒物的去除效益、对有毒有害物质的去除效益和对病原菌的去除效益。因此,将所收集到的124 条有效信息,按照净化的污染物类型,分别归入以上4 种类型。采用t 检验比较不同植被类型河岸植被缓冲带对各类污染物去除率的差异,进而分析河岸植被缓冲带宽度与污染物去除率的关系。

2 研究结果

2.1 河岸植被缓冲带净化作用数据及概况

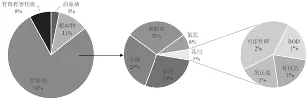

在收集到的124 条记录中,有96 条是关于地表水营养盐的记录,占总记录的78%,其中以硝酸盐、总氮、总磷的记录最为丰富,均占了营养盐记录的30%左右;有14 条记录报道了河岸植被缓冲带对地表径流中悬浮颗粒物、泥沙、沉积物等颗粒物的净化作用,约占总记录的11%;有10 条记录报道了河岸植被缓冲带对地表径流中一些有毒有害化合物的净化作用,约占总记录的8%,主要为各类除草剂和环境激素,前者如阿特拉津、氰草津、异丙甲草胺等,后者如雌二醇等。此外,还有少量记录报道了河岸植被缓冲带对地表径流中大肠杆菌等病原菌的净化作用(图1)。

图1 河岸植被缓冲带各类净化效益报道的比例

根据所收集到的报道,按照植被类型的差异可为分为三大类:林地、草地和竹林。其中关于草地类型河岸植被缓冲带对地表径流净化作用的报道记录有73 条,占总记录的59%;关于林地的相关报道记录有35条,占总记录的28%;关于竹林的相关报道记录有16 条,占总记录的13%(图2)。

图2 各类型河岸植被缓冲带报道比例

2.2 不同河岸植被缓冲带净化作用的差异

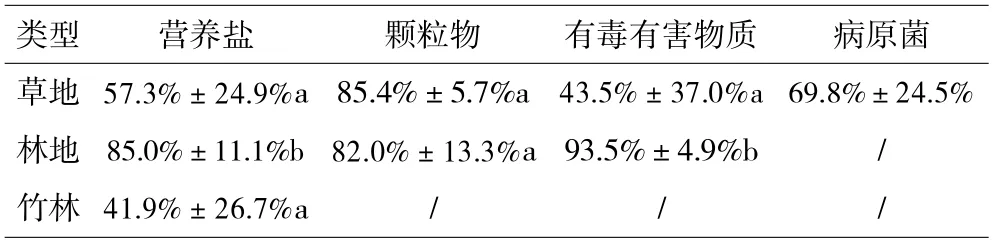

河岸植被缓冲带对地表径流污染物的去除率存在一定差异(表1)。林地对营养盐、颗粒物和有毒有害物种的去除率均值均超过80%,分别为85.0%、82.0%和93.5%;草地仅对颗粒物的去除率均值超过80%,对营养盐、有毒有害物种和病原菌的去除率均值分别为57.3%、43.5%和69.8%;竹林对营养盐的去除率均值仅为41.9%。对于营养盐而言,林地类型的河岸植被缓冲带去除率显著大于草地类型和竹林类型的河岸植被缓冲带,而草地和竹林类型之间没有显著差异;对于有毒有害物质,林地类型的去除率显著大于草地类型的去除率;林地和草地类型对颗粒物的去除率无显著差异。

表1 不同河岸植被缓冲带对地表径流污染物的去除率比较

对营养盐中记录最为丰富的3 个指标作进一步比较,发现林地类型的河岸植被缓冲带对地表径流中总氮、总磷和硝酸盐的去除率均为3 个植被类型中最高的一类;草地类型的河岸植被缓冲带对总氮和硝酸盐的去除率显著高于竹林类型的,前者的去除率均值约为后者的2 倍;但对总磷而言,竹林类型的河岸植被缓冲带的去除率显著高于草地类型的河岸植被缓冲带(图3)。

图3 不同河岸植被缓冲带对地表径流常见营养盐成分去除率

2.3 河岸植被缓冲带宽度与其净化作用的关系

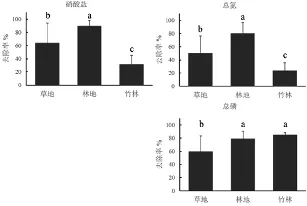

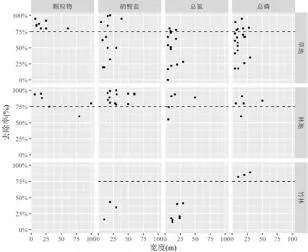

由于收集到的记录数量有限,仅分析河岸植被缓冲带宽度与其净化颗粒物、硝酸盐、总氮、总磷效应的关系(图4)。对于样本数量充足的草地和林地,一般线性回归分析表明,2 种植被类型的各项去除率与缓冲带宽度之间并没有呈现出明显的递增规律;对于草地,除了对颗粒物的去除率在各宽度条件下均超过75%,对于硝酸盐、总氮、氮磷的去除率在同一宽度下存在较大的差异,仅有少部分记录中去除率超过了75%;对于林地,绝大多数宽度条件下,其对上述4 种污染物的去除率超过了75%,并且差异较小。对于竹林,宽度大的缓冲带对硝酸盐、总氮和总磷的去除率比宽度小的缓冲带去除率相对偏高,但值得注意的是,其对硝酸盐和总氮的去除率均未超过50%,而对总磷的去除率则均高于75%。

图4 不同河岸植被缓冲带的宽度与各类污染物去除率的关系

3 讨论与建议

河岸植被缓冲带能有效去除氮、磷、钙、钾、硫、镁等营养物质以及一些污染物,其中,最主要的是表现在对氮、磷的去除上。本研究通过对大量有关河岸植被缓冲带水质净化研究案例的汇总分析,也证明了约3/4的报道均与对地表水中营养盐的去除有关。

河岸缓冲带对地表水的净化作用在很大程度上取决于缓冲带的植被类型[17]。本研究中林地缓冲带相较于草地具有更强的营养盐和有毒有害物质去除能力,并且这种去除能力更为稳定。这可能是因为林地较草地而言往往具有更大的生物量密度,可以更多地吸收流经水体中的营养盐;同时林地地下根系分布更深,密度更大,与流经水体的接触面更大,能有效减缓地表径流的流速,使得土壤和根系附生微生物充分地发挥降解、转化作用,去除氮、磷等营养物以及有毒有害物质[18-19]。而林地和草地在截留地表水中悬浮颗粒物、泥沙、沉积物等颗粒物能力上没有显著的差异,均可达到80%以上的去除效果,这表明植被覆盖与否是决定河岸缓冲带颗粒物净化功能的关键。值得关注的是,竹林作为一类特殊的植被类型,在氮素去除方面远不及林地和草地,但去除磷素的功能等同于林地。

以往控制实验研究中河岸缓冲带的净化能力往往与其宽度呈现出一定关系,然而本研究中各类植被类型的宽度与其净化能力没有明显的关联。这是因为控制实验中设置的缓冲带宽度多在一二十米范围以内,随着宽度增加,其净化能力呈现出增加趋势,但当宽度超过一定阈值时,其净化能力趋于稳定[20-21]。而本研究90%以上数据的缓冲带宽度大于10m,因此缓冲带的净化能力已经趋于饱和,随宽度增加没有明显的增加。

上述研究结果可为河岸缓冲带植被规划与设计提供借鉴。在植被配置方面,可采用以林地为主的缓冲带设计模式;对地表径流中氮含量低、磷含量高的区域,可以适当增加竹林的配置量,也可以采用草地和竹林平行于河岸、条状混交配置的模式,应对氮磷含量均较高的地表径流。在缓冲带宽度设计方面,可结合区域地表径流污染水平和达标要求,确定缓冲带宽度。例如王敏等[22]模拟上海降雨及农田面源污染特征开展的植被水质净化研究表明,当截留率接近75%时,出水水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水标准。因此,可将截留率不低于75%作为地表水质净化的最低标准。对比该标准,可知林地宽度达到10m,即可保证其营养物、颗粒物和有毒有害物质的截留率超过75%。因而,可将10m 作为保障上海地区林带水质净化效益发挥的最小宽度。