“非艺术”家——杜尚

摘要:杜尚在艺术界的不可多得性体现在他的存在影响了西方现代艺术的历史进程。一个人的艺术理念能直接影响和决定艺术的历史进程,这是极为罕见的。在第二次世界大战之后,艺术界也迎来了高潮,从此开始,杜尚的艺术理念在艺术界拥有了举足轻重的地位。因此,想要了解西方现代艺术,马塞尔·杜尚是永远无法绕开的话题。他认为艺术本身并没有多么了不起的地方,他并不值得被人们如此这般地推崇,被人奉若神明。艺术应该成为非艺术,人们应该无分别、无偏见地对待人类世界的各种活动。艺术只是人类社会中的活动之一,我们应该将艺术视为生活的一部分,将艺术与生活拉平,而不是供奉在神坛之上。正如杜尚所说:“我最好的作品是我的生活。”

关键词:杜尚;非艺术;生活;艺术理念

一、艺术家背景

马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp,1887—1968年),出生于法国布兰维尔,之后于1954年加入了美国国籍,因此有双重国籍。他经常穿梭于两座艺术之都—巴黎和纽约之间,他的一生中有一半的时间在搞艺术,而另一半的时间则沉湎于下棋,甚至成为职业棋手,还亲自动手写过棋书。他出生于一个中产阶级家庭,因为他父亲的职业是公证人,所以家庭比较富裕,兄弟姐妹六人从小接受了良好的教育,这个家庭充满了和谐与文化的气息,经常可以看到家人聚在一起下棋或是赏玩乐器。受到这样家庭氛围的熏陶,就不难理解为何杜尚总是显得文质彬彬,始终展露出儒雅俊美的绅士形象与行为举止。杜尚的父亲是一位通达之人,他虽然不是艺术家,却善解人意,作为一名父亲具有很开明的思想,他很尊重自己子女们所作的人生选择,而且给予他们经济上的资助—他的六个孩子中有四个选择了成为艺术家这条道路。杜尚的艺术之路之所以走得如此顺遂和有底气,也正是源于他父亲对他经济上的支持,让他在从事这个极其费钱的事业时毫无后顾之忧。杜尚喜欢无功利地遵循自己天生的性情,不肯强迫自己做任何事,在成为艺术家这件事上也是由于不愿到法国服兵役,从这里也不难理解后来他的反艺术理念。

杜尚在艺术界的不可多得性体现在他的存在影响了西方现代艺术的历史进程,一个人的艺术理念能直接影响和决定艺术的历史进程,这是极为罕见的。在第二次世界大战之后,艺术界也迎来了高潮期,从此杜尚的艺术理念在艺术界拥有了举足轻重的地位。因此想要了解西方现代艺术,马塞尔·杜尚是永远无法绕开的话题。作为一个艺术家,他不属于任何流派,但许多现代艺术流派却争着想将他拉入自己的群体。达达主义的艺术家们一直奉杜尚为该流派的精神领袖,但是杜尚却从未承认过这个身份,也并未介入过他们的任何活动,并且在他眼里达达主义如同当时任何流派的艺术理念一样毫无意义。在西方的绘画群体中,没有哪一个艺术家像他这般作品如此稀少,不论是绘画作品还是雕塑作品,也没有任何一个艺术家如杜尚这般拥有如此深远的影响力,虽然仅有几件作品,却件件都如巨石般在艺术的长河中激起巨大的波浪。

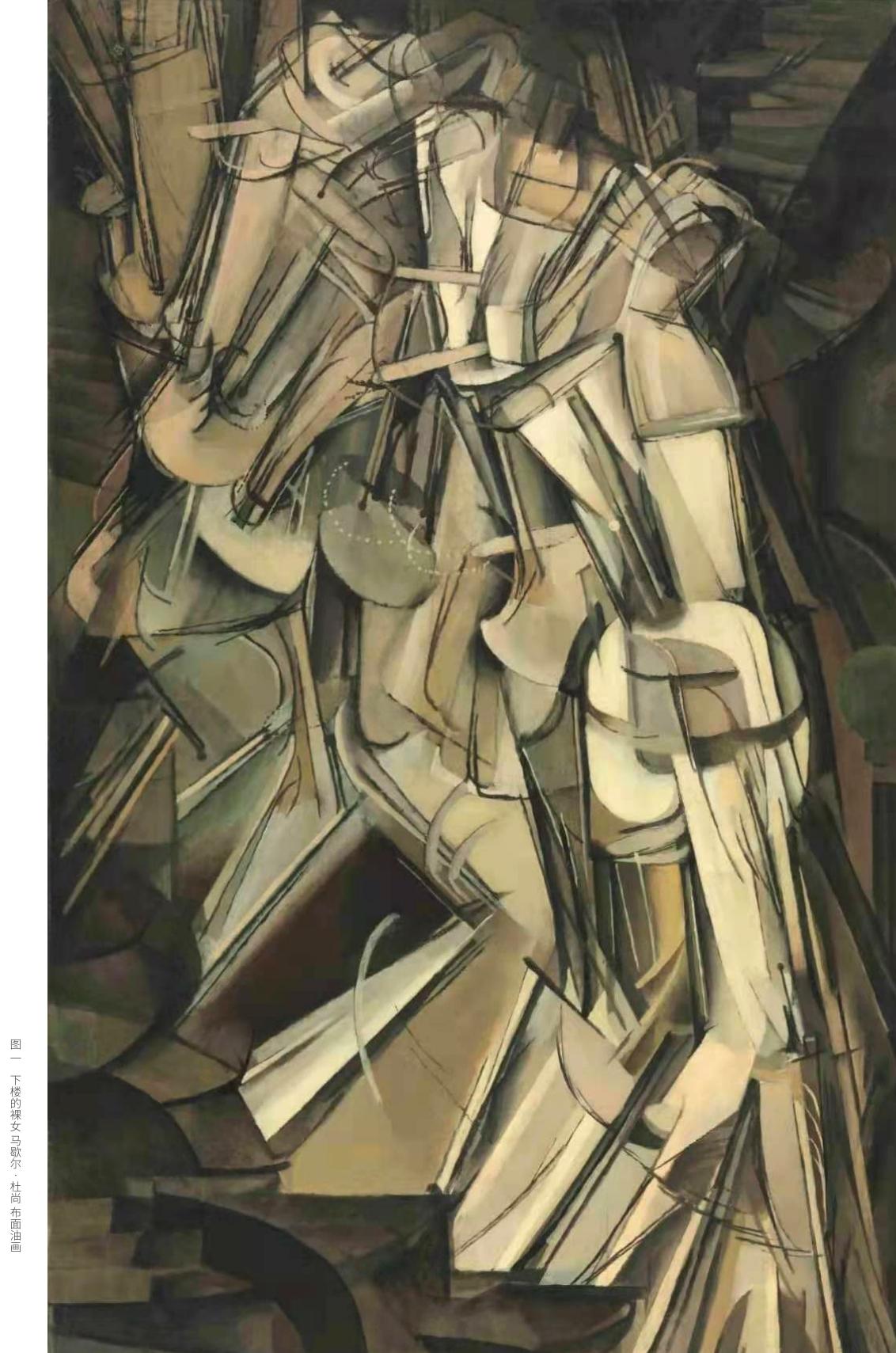

因为他两个艺术家哥哥的关系,他比别人更快地融入了现代艺术家的圈子,并在短短六年的时间内将各种新的流派风格都着手试验过了,尽管如此,他却从没有在任何一种艺术表达的手法上过久停留。在进入现代艺术圈六年后的1912年,他创作了著名的《下楼的裸女》(图一)并送到了一年一度的独立沙龙去展览。在这幅作品中,他运用了分解形式和多重影像的表现手法探索了一种画面中的运动感,而这种表达运动的绘画形式正符合未来主义的艺术理念,所以由立体主义创办的这次展览婉转表达了想让杜尚对作品进行修改的意见,杜尚随即前去拿上作品并离开。或许他当时只是想要尝试这种新鲜的艺术表达手法,并没有过多地考虑到当时艺术圈流行的所谓“艺术理念”,却不巧触碰到了艺术流派之间的纷争。杜尚后来的说法是:“从此以后,我对任何流派和组织都失去了兴趣。”从这件事中他意识到人类思想中的狭隘是一种普遍而深入的秉性,他不再对任何艺术流派和观念主张抱有希望,甚至还包括我们所认为的一切理所应当的社会准则和行为道德,如政治、宗教、伦理等,从此他独自踏上了一条自由之路。

二、《泉》

杜尚认为自己发明了一种新的雕塑形式,他将任何一件现实物品,通过去除其现实中的实际功用,也就是抹掉某个事物的社会属性,使它单纯只是一件物品存在,并给这件物品取名,通过改变人们对这件物品原本拥有的社会属性和习以为常的观看视角,使它变成一件既成的艺术品,一件作为展览厅上的艺术品。他把这种新的艺术制作形式称为“现成品”:一件原本已经制成的雕塑[1]。他这一理念的兴起是从一个自行车轮和前叉绑在一条板凳上开始的,这一作品在当时只是为了自娱,之后发展为他在一柄铲雪的铁锹上题词,而后将其柄朝上挂在天花板上。他用真名署名,但不是“由”(by)马塞尔·杜尚制作,而是“来自”(from)马塞尔·杜尚,以此署名方式把自己在这一过程中的作用说得很清楚:这是一个“来自”艺术家的主意,而不是一件“由”艺术家制作的作品[2]。随后他展出了震惊艺术界的《泉》,展于1917年的独立艺术家展览上,这是当时美国最大的现代艺术展览,这次展览举办的初衷就是对美国艺术界保守观念的一种挑战。该展览是由独立艺术家协会举办的,这个协会是由一群有着自由思想、前瞻观点的知识分子组成的,这个协会的艺术理念是反对国家设计学院对现代艺术所持的保守和沉闷态度。《泉》的展出使杜尚这一理念在公开度和对抗性上更进了一步。由于杜尚是这个协会的董事和展览组织委员会的成员,他给自己取了一个笔名“Mutt”,有一种说法是这个名字来源于美国当时每日连载的漫画《马特和杰夫》(Mutt and Jeff),里面的漫画人物马特是一个完全被贪婪驱动的人,他是一个头脑迟钝、热衷赌博的懒汉。杜尚以此隐喻,把《泉》作为对贪婪、好投机的收藏者和自负的博物馆馆长们的一种评判,这种解释看来似乎可信[3]。“Mutt”这个笔名据说还有一种来源是杜尚在一家叫作“Mott(模特)”的店铺购买的小便池,出于他的娛乐心态而取名。

然而,《泉》这件作品并不是来自一个西方嬉皮士的随意玩笑,而是经过了认真的思考和推敲之后才展出的作品。这件作品中承载着杜尚对艺术的认识和思考,他是想通过这件作品讽刺当时的批评家们对于什么是艺术品,什么不是艺术品的规定。在他看来,这些群体自命为艺术界的审美仲裁人,但思想保守封闭,很难接受新事物和新思想。杜尚认为,对于艺术品的界定应该由艺术家来决定,如果一名艺术家说某件东西是艺术品,并且给这件物品赋予了背景和含义,那么这件物品就承载了艺术家的艺术理念,不再仅仅是普通的物品,而是作为一名艺术品而存在。这件作品的另一层寓意是他想挑战艺术界和大众思想中陈旧、拘泥的思维模式,挑战人类认识和看待世界的狭隘和刻板印象。他认为艺术本身并没有多么了不起的地方,他并不值得如此这般被人们所推崇,被人类奉若神明。艺术应该成为非艺术,人们应该无分别、无偏见地对待人类世界的各种活动,艺术只是人类社会中的活动之一,我们应该将艺术视为生活的一部分,将艺术与生活拉平,而不是供奉在神坛之上。正如杜尚所说:“我最好的作品是我的生活。”

三、“非艺术”理念

从杜尚身上永远可以看到一种超然物外的心态,他不让自己的心滞留在任何人、事、物上,他的一生无论是物质或是精神上都达到了自在的程度,因为他并没有过多的欲望,只是随心所欲地活着,他的遗孀也曾描述他是一个非常单纯的人。他的一生都在随愿而行,都在依照自己的“兴趣”和意愿去践行,他不愿也不会强迫自己束缚于任何的规矩和道德准则中,他的这种人生观和世界观都与中国哲学思想中道家的“无为”和禅宗思想有共通之处。他的这一理念同时反映在了他的生活和艺术中,他用自己的生活向人们传达了这样一个思想:艺术不应该被限制在一幅画或一个雕塑中,这是一种狭隘的思想,一种把自己囚禁在牢笼中的思想,艺术本身就是生活,生活本身也应该是艺术,他把艺术放大为做人、放大为人生。

他曾经很坦白地诉说:“我对艺术本身真是没有什么兴趣,它只不过就是一件事儿,不是我的整个生活,远远不是。在我看来艺术是一种瘾,类似吸毒的瘾。艺术家也好,收藏家也好,和艺术有任何联系的人也好,都是沾了这种瘾。艺术的存在绝对不是如同真理的存在一般。可人们谈到艺术会用对宗教般虔诚的态度,为什么艺术会受到这样的推崇?它等于吸毒,就这么回事。”[4]在杜尚之前的艺术历史长河中,很多艺术家曾怀疑过界定艺术的标准或是试图推翻既定的艺术理念和风格,但是从来没有一个人去质疑过艺术存在的本身,或者是公开反对过艺术的地位,杜尚是第一个站出来否定艺术本身、否定艺术具有神圣地位的人。他给自己的人生也就是自己的艺术本身定了一个任务:如何可以把艺术变成“非艺术”。也就是破除生活和艺术在人类思想中的壁垒与偏见,为了这个目标,他从两方面进行了实践:第一,他把画尽可能地画得不像传统的繪画,如《下楼的裸女》(图一);第二,直接放弃动手作画,把生活中的实物现成品直接拿到展览上作为艺术品展出,如《泉》(图二),这些现成品正具备了完成他的艺术理念所应有的特质——完完全全的非艺术性。通过这种方式将生活拉上了人类视野中的艺术神坛。

据杜尚自己所说,他最好的作品并不是他的画或是雕塑,而是他的整个人生、他的生活、他的思想和他所看待世界的角度,还有他的哲学人生观。他的“非艺术”理念也并不是让我们放弃追求艺术,而是让我们用更好的眼光和视角去审视艺术在现实生活中的地位和作用,让艺术更好地服务于我们的生活、我们的人生,让我们意识到我们的生活本身就是艺术,让我们认识到生活本身的重要性,并重视生活本身。从某一角度看来,这也算是现代社会“文艺复兴”式的思想解放了,只不过这次复兴的并不是人本身的重要性,而是生活本身的重要性。最终,所有他的作品和生活本身体现了杜尚思想中最核心的“非艺术”理念,也坐实了他“非艺术”家的身份被历史所尊崇和传唱。

作者简介

温镒源,1996年生,女,汉族,山西长治人,山西师范大学硕士研究生,研究方向为美术学。

参考文献

[1][2][3](英)威尔·贡培兹.现代艺术150年:一个未完成的故事[M].王烁,王同乐,译.桂林:广西师范大学出版社,2017:18-20.

[4](法)皮埃尔·卡巴内,卡巴纳.杜尚访谈录[M].王瑞芸,译.桂林:广西师范大学出版社,2003:213-239.