如何在课堂教学中落实立德树人根本任务的思考

徐惠 王毓林

摘 要 教育作为国家发展的奠基工程,在新时代中理应承担起“为党育人、为国育才”的重要使命。新时代的教育改革必须要扭转“唯分数、唯升学、唯文凭”现状,促进学生核心素养、综合能力以及创新思维的发展,指向落实立德树人根本任务。教育的主阵地在课堂,唯有课堂发生改变,教育才有可能发生真正的改变。就高中教育而言,新时代高中课堂教学要坚持并做好以下四点:坚持学生的主体地位,重视教学的情境设计,指向深度学习,遵循学习科学。

关键词 新时代;立德树人;全面发展;课堂教学;深度学习;学习科学

中图分类号 G420

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2021)02-0053-03

党的十九大报告指出,“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代”。这个新时代是中华民族实现伟大复兴,走向富强的时代。教育作为国家发展的奠基工程,在新时代中理应承担起“为党育人、为国育才”的重要使命。在2018年9月召开的全国教育大会上,习近平总书记就明确提出“健全立德树人落实机制”,“要求扭转不科学的教育评价导向”,“要在增强综合素质上下功夫,教育引导学生培养综合能力,培养创新思维”。2019年2月,中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》,该文件涵盖全面落实立德树人根本任务,明确学生发展核心素养要求,培养创新人才等内容。2020年10月,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》出台,指出“教育评价事关教育发展方向”,要求把改革学生评价,促进德智体美劳全面发展,当作重点任务之一;“坚决改变用分数给学生贴标签的做法,创新德智体美劳过程性评价办法”。文件中还包括“深化考试招生制度改革”,将稳步推进中高考改革,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系,改变相对固化的试题形式,增强试题开放性,减少死记硬背和“机械刷题”现象。可以看出,新时代的教育改革必须要扭转“唯分数、唯升学、唯文凭”现状,促进学生核心素养、综合能力以及创新思维的发展,指向落实立德树人根本任务。课堂教学是高中教育的主战场,如何在课堂教学中落实立德树人的根本任务,培养学生的核心素养?这是需要每位高中教育工作者深入思考的一个重要问题。笔者认为,新时代高中课堂教学要坚持并做好以下四点:

一、坚持学生的主体地位

笔者常常观察体育与其他学科教学的不同之处。在体育课上,学生对学习感到雀跃兴奋,在教师进行基本知识讲解、动作分解示范和实战经验分享后,学生观察模仿、练习体会和反思琢磨,教师则在一旁指导、纠正,运动场很快就成为学生的主场。比如,学生或是练习三步上篮,或是和其他同学组队练习联防快攻,学生充分享受了运动的乐趣,体验到了团队合作和体育技术进步带来的快乐。在运动场上,学生作为学习的主体,真正被置于活动的中心。一节课下来,教师的教与学生的学的目标都达到了,学生也有了更多的自信,更乐于运动。

但试想一下,如果在体育课上,教师讲完了基本知识后,就开始分解动作,一边比画着示范,一边告诉学生哪里可能出错,然后继续示范下一个动作,忙得不亦说乐,直至下课铃声响起。这样的体育课恐怕难以让学生喜欢。实际上,这样的情况时常发生在其他学科的课堂上,教师准备有度,侃侃而谈,讲了知识点讲例题,讲了易错之处再示范过程,一环扣一环,直至下课。而在课后,学生通常还要花费大量时间来刷题以巩固所学。笔者认为,学习过程是学生的个性化行为,不应以教师的分析讲解过程代替学生的思维认识过程。在这种以“知识传递和记忆”为中心的课堂上,教师占据了主场,替代了学生的主体性,学生获得的只是定理、公式和法则的堆砌,而不是适应未来社会发展所必需的品格和关键能力。这样的课堂培养出的学生显然是不符合立德树人根本任务要求的。

新时代是奋斗者的时代,是承前启后、继往开来的时代。它要求教育要增强服务创新发展能力,培养更多适应高质量发展的各类人才。教育的主阵地在课堂,唯有课堂发生改变,教育才有可能发生真正的改变。因此,增强教育服务创新发展能力,首先就要求教师改变课堂过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,要坚持学生的主体地位,将以往大部分由教师讲解的时间还给学生,由学生在课堂上充分体验、感悟,把学习的时间交给学生,真正让学生自主学习,让教学走上素质教育道路,使教书育人的目标与任务真正落到实处。

二、重视教学的情境设计

体育和其他学科教学的另一个不同之处是,体育课通常发生在复杂的真实环境中。比如,学生进行投篮练习,篮球在出手后以抛物线的轨迹飞往球筐,它能否顺利落进球筐,取决于很多因素,如出手时的初速度、角度,空气阻力等,尤其是学生之间进行对抗投篮练习时,面对同学的进攻拦截,需要瞬间判断和敏捷行动。因此,在处于真实情境中的体育课堂上,教师通常会为学生设计针对性强并带有一定难度的挑战性学习内容,调动学生的积极性,发挥其潜能,这样就会让学生消除潜在的发展水平与现有的发展水平之间的差异,越过一个又一个“最近发展区”。如此,学生已有的神经元联结就能得到加强,并与新的神经元建立联结,进而形成更多具有系统性的神经联结和回路。这种深层面的结构性变化,外显为学生运动素养的提升,如判斷更准确,行动更敏捷,精神更乐观。

在教学设计上,其他学科教师倘若也能着眼于此,在课堂上提供真实而复杂的学习环境,那么就能促进学生习得的新知识的内化和已有旧知识的更新。通常来说,教学情境是指教师借助各种直观手段创设与教学内容相应的有利于丰富学生感知、启迪学生思考且富有情感性的具体场景或问题。这里的情境是基于现实世界的,是与现实世界相一致或类似的环境。实际上,我们在看到教学情境是一种特殊的教学环境外,还要看到教学情境中的“情”的维度。“情”即是洋溢在环境中的师生双方之间的情感交流、思维互动。孔子说:“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”孔子的这段话,在肯定启发作用的情况下,尤其强调了启发前学生进入学习情境的重要性。良好的教学情境能充分调动学生学习的主动性和积极性,启发学生思维,开发学生智力,是提高学科教学实效的重要途径。

落实立德树人根本任务,培养全面发展的人,是新时代学校教育的根本任务。我们知道,学校教育的基础是课堂,因此课堂才是培养全面发展的人的主渠道。教师注重教学情境的设计就是要从“境”和“情”两个维度着手,既要创设一个基于现实世界的,与现实世界相一致或类似的环境,又要从教学需要出发,创造与教学内容相适应的情感场景,或与学生共同营造课堂情感氛围,实现“境”和“情”的融合,从而达成某种境界或氛围,让学生满腔热情地投入学习生活。

三、指向深度学习

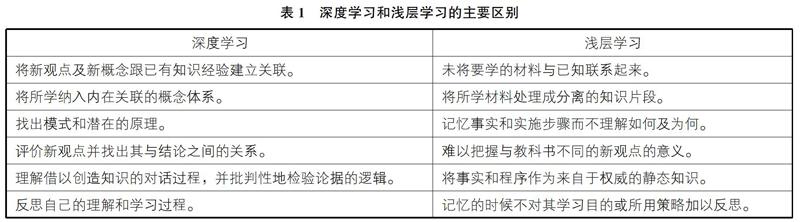

知识不等同于素养,但素养的形成必然离不开知识,或者说素养的形成是基于知识、通过知识并在运用知识的过程及情境中实现的。知识学习分为浅层学习和深度学习。前者是一种被动、机械式的学习,即把信息作为孤立的事实来被动接受、简单重复和机械记忆;而后者则是有意义的学习、理解性的学习和阶梯式的学习,触及学生的兴趣、情感和思维的深处。深度学习和浅层学习的主要区别如表1所示。[1]

从表1可以看出,深度学习的关键词,诸如“建立”“纳入”“找出”“评价”“理解”“批判性检验”“反思”都是描述学生的行为,而不是教师的行为。无疑,深度学习的前提是以学生为中心,是在教师的引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习。深度学习强调学生掌握有内在关联的原理性知识,以及基本的思想与方法,而不是碎片性的、事实性的信息。深度学习不仅仅要对知识本身,还要对知识发现、发展的过程以及学习知识的过程本身进行必要的反思与判断。深度学习重视对高阶思维的培养,却不停留于此。深度学习对高级情感的培养,更深的意义在于塑造学生的心灵与精神境界,目的是培养全面发展的、活生生的、具体的人。由此可见,深度学习是发展学生核心素养的重要途径。

此外,深度学习虽然是一个有效的意义建构过程,但我们并不能仅仅将深度学习局限于对知识的习得,因为教学还是一个情感互动的过程,培养学生的核心素养还需要把师生之间的对话纳入深度学习之中。面对具体的人,“单纯的书本知识并不能培养人的心灵,富有成效的对话才能成就这一目的”。所以,教师必须充分考虑教学的教育性,面向每一个人,关注每个人的精神成长。出于这样的考虑,有关深度学习的对话,就是要促成师生、生生彼此相互的开放,通过对话保持开放的心智生活,促成个体的精神自觉。可以这样说,没有使对话参与者产生变化的交流不能称之为教育对话。[2]进一步说,如果教师没有唤起学生对更高的美善事物的追求,则意味着学习活动被局限为师生之间的知识互动,而无关心智生活,这是对学习活动的一种降维。因此,深度教学需要由“传递中心”转向“对话中心”,借以教育性的对话,保持个体精神的开放性成长,提供自由思考的可能性。真正的教学就是这种对话的引导与展开,使学生在成长的过程中接纳不同声音,进而生成新的思想。

四、遵循学习科学

学习科学是一个跨学科的研究领域,它致力于对学习更科学的理解,并对学习创新进行设计和实施。[3]其目的是为了更好地理解和掌握人类在认知和社会化过程中学习的规律和技巧,以使人类更加高效地学习。学习科学研究表明,人的心智都有相应的突触结构、组织、回路和脑区与之对应,并受到神经递质分布的影响。它们不仅取决于基因,也取决于经历,特别是学习的经历,并从良好的经历中受益。脑科学研究也表明,一个复杂的真实环境能够最大化地促使学习者运用科学的方法将所学知识不断内化更新。把复杂的問题分解为若干可以挑战的任务,借助“刻意练习”则可以帮助学生实现不同程度的深度学习。

如果教师在教学中,自说自话,自导自演,让学生做观众、听众,按照脑科学研究,那么学生一旦习惯了这种环境,就会形成常规的思维模式,学生大脑中的网状结构将会一直在较低水平上运转。大脑在人的一生中都具有可塑性,青春期阶段的开发尤为重要。知识获取与技能培养、意义建构与行为变化、品格形成与意志培养,其背后都是神经连接模式的塑造。落实立德树人根本任务,课堂是主阵地,教师的重要性不言而喻。教师除了要掌握所教的学科教学知识和教育学、心理学知识外,还需要掌握一定的学习科学知识,将学习科学理念方法融入教学之中,围绕核心素养的培养,在实践中不断思考、探索和创新教学方式,提升教学水平,这样才能为办好人民满意的教育贡献自己的力量。

(徐惠 王毓林,华中师范大学第一附属中学,武汉 430223)

参考文献:

[1] SAWYER R K. Cambridge handbook of the learning science[M].2rd ed. Cambridge: Cambridge University Press,2014:25-26.

[2] 刘铁芳.对话的古今之变与教育性对话的意蕴[J].高等教育研究,2019(7):18-32.

[3] 叶瑞祥.简明学习科学全书[M].北京:团结出版社,2017:52.

责任编辑:谢先成