中国省际数字普惠金融的空间关联特征及影响研究

王江 赵川

摘 要:本文测度了2011—2018年中国省际数字普惠金融的空间关联关系,利用社会网络分析法和QAP方法,考察了数字普惠金融空间关聯网络的结构特征及影响因素。研究发现:(1)中国省际数字普惠金融空间关联呈现典型的网络结构,且在考察期内,空间关联联系逐步增加,网络稳定性逐渐提高。(2)中国省际数字普惠金融可划分为四个板块,北京、天津、山东等较强经济实力的省(市)组成“净受益板块”,江苏、广东、浙江等沿海发达的省份组成“双向溢出板块”,湖北、湖南、河南等经济增长活跃的省份组成“经纪人板块”以及青海、新疆、西藏等经济发展落后的省(自治区)组成“净溢出板块”。(3)中国数字普惠金融的溢出效应存在梯度性,板块2和板块3是数字普惠金融发展的发动机,它将动能传给板块4,板块4再将动能传给板块1。(4)地理位置、城乡收入差距、人均GDP、城镇化率以及信息化水平的差异可以解释63.4%的空间关联关系变动。

关键词:数字普惠金融;空间关联;社会网络分析

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2021)04-0008-08

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.04.002

一、引言

实现普惠金融高质量发展是当前金融改革的一个重要任务(李涛等,2016)[1]。改革开放以来,我国政府不断推动金融改革与发展,但小微企业、低收入群体无法获得金融服务的现象仍然存在(何德旭和苗文龙,2015;王颖和曾康霖,2016;汪晓文和崔晓烨,2019)[2-4]。虽然政府多次出台发展普惠金融的优惠政策,但传统金融逐利的本性使得普惠金融发展效率不高、可持续性较弱。因此,发展普惠金融需要对传统理念、制度和技术等进行创新和突破。研究发现:通过数字技术的长尾效应可以有效降低金融供给的边际成本,拓宽普惠金融的覆盖面(孙国茂,2015)[5]。为了解数字普惠金融发展情况,本文从《北京大学数字普惠金融指数》中选取31个省(市、自治区)2011、2014、2018年的数字普惠金融发展水平进行绘制,见图1。由图1可知,我国数字普惠金融水平不断提升,各省份之间存在明显差异,北京、上海、江苏、浙江等省(市)的发展水平要高于其他地区,但差距不断缩小,2011、2014、2018年的变异系数分别为0.46、0.13、0.09。此外,随着网络基础设施的完善以及数字普惠金融体系的建立(宋晓玲,2017)[6],数字金融的空间联系更加密切,呈现出复杂的多线程网络结构形态。在此背景下,准确勾画数字普惠金融的空间关联网络特征及演变趋势,辨析各省份在数字普惠金融空间关联网络中所扮演的角色和作用,深入探究数字普惠金融空间关联网络发展的影响因素,不仅有利于政府制定和实施相关的数字普惠金融政策,也可为协同各区域数字普惠金融的发展提供科学依据。

已有文献表明,当前研究揭示了我国数字普惠金融存在明显的空间相关和空间溢出特征(梁榜和张建华,2020;刘丹等,2019;陈啸和陈鑫,2018)[7-9],但这些研究存在以下三点不足:一是在数字普惠金融的空间溢出分析上仅考虑地理位置的“相邻”效应,很难在总体上对数字普惠金融的发展进行调控;二是鲜有文献基于关系数据来刻画数字普惠金融空间关联的网络结构特征,得到的政策含义仅适用于解决局部问题;三是传统的空间计量方法只是在考察属性数据时加上空间因素,不能深入地研究数字普惠金融空间关联关系和空间溢出效应。因此,本文基于我国2011—2018年的省际数据,利用修正的引力模型刻画我国省际数字普惠金融的空间关联关系,采用社会网络分析方法深度考察数字普惠金融的空间关联网络特征,并借助QAP方法探讨数字普惠金融空间关联的影响因素。

二、方法与数据

(一)数字普惠金融空间关联网络的构建

省际数字普惠金融空间关联网络是关联关系的集合,网络中的“点”由各省(市、自治区)构成,网络中的“线”则是各省(市、自治区)在数字普惠金融上的联系。目前对于关系的确定主要有非线性格兰杰因果检验(李敬等,2014;胡宗义和李明月,2018)[10,11]和引力模型(刘华军等,2015;周迪,2016)[12,13],本文采用引力模型刻画数字普惠金融的空间关联关系。主要有以下两点考虑:一是引力模型可以测度空间关联关系的时变趋势;二是降低数据对时间长度的需求。考虑到传统引力模型存在少许不足,为增强模型的适用性,本文对引力模型进行修正,修正后引力模型如下:

式(1)中,[Rij]为省份[i]与省份[j]之间数字普惠金融的联系强度;[Kij]是经验常数,可用省份[i]在省份[i]、[j]之间数字普惠金融联系中的贡献度表示;[Ii]和[Ij]为省份[i]和省份[j]的数字普惠金融水平;[Pi]和[Pj]为省份[i]和省份[j]的年末总人口数;[Mi]和[Mj]为省份[i]和省份[j]的年末贷款总额。省份之间的距离只代表空间物理距离,不能体现经济距离。因此,本文将省份[i]、[j]之间的距离[Dij]与省份[i]、[j]人均GDP的差值([ai-aj])的比值反映各省份之间的经济距离(刘华军等,2015;张德刚和陆远权,2017)[12,14]。

(二)数字普惠金融空间关联网络特征的刻画

1. 整体网络特征分析。根据社会网络分析方法,整体的空间关联网络特征通常采用网络密度、网络效率、网络关联度和网络等级度进行刻画。其中,网络密度反映的是空间关联网络中各省份之间关联关系的疏密程度,网络密度越大,意味着网络中关联关系的数量越多。网络密度的定义为网络中实际拥有的连线数占网络中最大可能拥有连线数的比例(Wasserman和Faust,1994)[15]。假设网络中省份数量为[M],则最大可能拥有连线数为[M×(M-1)]。如果网络中实际拥有的连线数为[N],可计算网络密度[D]:

网络效率是用来评价数字普惠金融空间关联网络中省际的连接效率。该指标是一个反向指标,网络效率越低,表明省际联系的路径越多,联系越紧密,省际数字普惠金融空间关联网络越穩定,越容易实现省份的平衡发展。假设网络中存在的多余联系数为[W],理论上最大可能存在的多余联系数是[maxW],那么网络效率[E]可表示为:

网络关联度则反映空间关联网络自身的稳定性。如果网络对某个省份具有较强的依赖性,换言之,网络中很多联系线都与某个省份相连,一旦该省份出现问题,则会引起网络的崩溃。因此,网络关联度越高,网络的稳定性越强。假设网络中省份数量为[M],不可到达的省份数为[S],可计算网络关联度[C]:

衡量有向网络联系密切程度的指标还有网络等级度,该指标评价的是网络中省际在多大程度上非对称可达。网络等级度越高,空间关联网络的等级结构越森严,越多的省份将处于被支配的状况。网络等级度[H]的计算公式为:

式中:[V]是网络中对称可达的省份,理论上最大可能的对称可达省份数是[maxV]。

2.个体网络特征分析。个体网络特征的刻画一般选择度数中心度、中介中心度和接近中心度这三个指标。其中,度数中心度是反映省份位于空间关联网络中心地位的指标,度数中心度越高,表明该省份与其他省份的联系越密切。具体可划分为外向中心度[Co]和内向中心度[Ci],计算公式如下:

式中,[Lij]表示省份[i]对省份[j]的直接联系,[Lji]表示省份[j]对省份[i]的直接联系。若是存在直接联系则记为1,无直接联系则记为0。

中介中心度则反映某个省份在空间关联网络中的“中介”程度,即某省份作为网络中的联系节点能够与其余省份联系的能力。假设省份[i]对省份[j]产生联系捷径数目为[gij],从捷径上经过省份[k]的路径数目为[gij(k)],那么中介中心度[B]可以表示为:

此外,衡量某个省份在网络中处于中心位置的指标还有接近中心度。该指标主要测度空间关联网络中省际联系的捷径距离,数值越大,表明该省份与其他省份之间存在的捷径距离越短,该省份在网络中更容易处于中心位置。假设省份[i]与省份[j]之间存在最短捷径距离[d(i,j)],则接近中心度[G]的计算公式为:

3.块模型分析。块模型分析由White等(1976)[16]提出,主要用来研究某个省份在空间关联网络中所处的位置。通过块模型分析,可以刻画各个省份在数字普惠金融空间关联网络中的地位和角色,揭示空间关联网络的结构特征。因篇幅所限,本文在此不对块模型进行详细介绍。

(三)数据来源

本文选取我国31个省(市、自治区)作为网络节点,样本时期跨度为2010—2018年。相关数据来源于万得数据库及国家统计局,数字普惠金融水平来源于《北京大学数字普惠金融指数》。对于各省际距离的测算,本文以各省会所在的经纬度计算球面距离作为地理距离,通过ArcGIS计算可得。

三、中国省际数字普惠金融空间关联的网络结构特征

(一)整体网络结构特征及演变分析

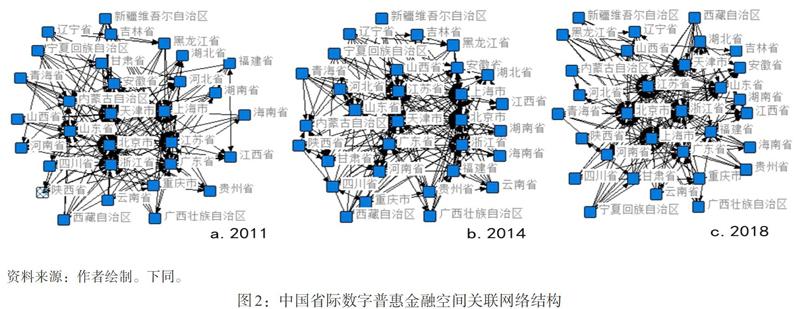

本文依据修正的引力模型,测算了省际数字普惠金融的空间联系水平,并建立关系矩阵。为了展示数字普惠金融空间关联网络结构演变趋势,本文利用Ucinet6.0中的可视化工具Netdraw分别绘制了2011年、2014年和2018年空间关联的网络结构图(见图2)。从图2可以发现,我国省际数字普惠金融的空间关联展现出经典的网络结构,反映出各省份在数字普惠金融发展过程中普遍存在联系。图2中箭头指向即是溢出关系的方向,可以看出,北京、上海、广东、江苏、浙江等省(市)处于中心位置,且网络结构日益复杂。

为了更进一步地反映数字普惠金融空间关联网络结构演变趋势,根据公式(2)—(5)测算出2011—2018年间整体网络密度、网络效率、网络关联度和网络等级度,绘制结果见图3、图4。从图3中可以看出,网络密度和关联关系数从2011年开始呈现出上升趋势,在2014年后出现下降趋势,在2017年后又呈现上升的趋势。由于网络效率和网络等级度均是反向指标,因此,图4中的网络效率先是呈现下降趋势,在2014年后呈现出上升趋势;网络等级度大体呈现出下降的趋势,说明数字普惠金融空间关联网络等级森严的结构逐渐被打破,网络结构逐渐稳定。我国数字普惠金融空间关联网络出现较大波动的现象,究其原因,是因为随着我国经济进入新常态,数字普惠金融也从原先的粗放式的圈地时代,进入深度拓展阶段(刘亦文等,2018)[17]。

(二)个体网络结构特征分析

本部分通过公式(6)—(8)对我国省际数字普惠金融空间关联网络的度数中心度、中介中心度、接近中心度等指标进行测算,并以2018年为代表揭示各省份在数字普惠金融空间关联网络中的地位和作用,具体情况见表1。

1. 度数中心度。从中心度的测算结果看,我国31个省(市、自治区)平均中心度为36.129,高于平均中心度的主要有上海、江苏、北京等9个省(市),上述省份在数字普惠金融空间关联网络中与其他省份联系密切。其中,上海和江苏的中心度均达到最高值93.333,表明上海和江苏与其余省份存在大量的空间关联和空间溢出,反映出上海和江苏位于数字普惠金融空间关联网络的中心地位。中心度较高的省份多数位于东部地区,而西部和一些偏远地区的中心度较低(除甘肃以外),表明东部发达地区对中国数字普惠金融空间关联发展具有重要意义。而内蒙古、吉林、辽宁等省(自治区)的中心度排在全国的最后,反映出这些省(自治区)在数字普惠金融空间关联网络中与其他省份的联系较少。此外,度数中心度可分为外向度和内向度,即溢出关系和受益关系。从表1中的测算结果来看,我国31个省(市、自治区)的平均溢出数量为6.903,高于平均溢出数量的主要有广东、重庆等18个省(市、自治区),这些省(市、自治区)在数字普惠金融空间关联网络中发挥出较强的溢出效应;平均受益数量为6.903,北京、天津、上海等7个省(市)的受益数量不仅高于全国平均水平而且高于自生的溢出数量,上述省份分布于长三角、环渤海和京津冀等经济发达地区,且从数字普惠金融资源流动的角度看,这些省份经济实力雄厚,更容易吸引数字普惠金融资源的流入。

2. 接近中心度。表1展示了接近中心度的测度结果,我国31个省(市、自治区)接近中心度的均值为62.437,高于均值的主要有上海、江苏、浙江等8个省(市),上述省(市)能在数字普惠金融空间关联网络中较快地与其他省份产生联系,简言之,这些省份是空间网络的“中心行动者”。接近中心度较高的省份大都位于沿海发达地区,这些省份在获取金融资源上具有很强的优势,因此与其他省份之间数字普惠金融的联系效率更高。其中,上海和江苏的接近中心度均达到最高值93.75,说明上海和江苏是我国数字普惠金融空间关联网络的中心,与其他省份最为接近。而内蒙古、吉林等省(自治区)的接近中心度排在最后,可能受限于经济规模和地理位置,是空间关联网络的“边缘行动者”。

3. 中介中心度。根据表1的测算结果,我国31个省(市、自治区)中介中心度的均值为62.437,高于均值的主要有上海,江苏等7个省(市),说明上述省(市)在数字普惠金融空间关联网络中具有很强的控制能力。其中,上海和江苏的中介中心度均达到最高值14.584,反映出上海和江苏两地在数字普惠金融空间关联网络中具有核心领导地位,在空间关联和空间溢出效应上发挥出“桥梁”和“中介”的功能。此外,上海、江苏、北京三省(市)的中介中心度之和超过中介中心度总量的60%,表明这三省(市)在网络中具有很强的控制力。而排名靠后的省份,其中介中心度不足0.2,这些省份在网络中只能被中介中心度高的省份所支配和控制。我国各个省(市、自治区)的中介中心度在数字普惠金融空间关联网络中呈现出非均衡特征,数字普惠金融的联系主要还是通过东部沿海发达省份来进行。

(三)空间聚类特征分析

针对我国31个省(市、自治区)的空间聚类特征,本文采用块模型进行分析。选择最大分割深度为2,聚类标准为0.2,将我国31个省(市、自治区)划为四个板块(见表2)。其中,第一板块有3个,分别是北京、天津、山东,这些省(市)具有经济实力强劲的特点;第二板块有5个,主要由东部沿海发达地区组成,分别是江苏、广东、福建、浙江、上海;第三板块有15个,分别是吉林、河北、内蒙古、陕西、辽宁、青海、黑龙江、新疆、四川、云南、山西、西藏、甘肃、重庆、宁夏,这些省(市、自治区)对金融资源的掌控能力相对较弱;第四板块有8个,主要由中部发展较快的省份组成,分别是湖北、湖南、广西、贵州、海南、江西、安徽、河南。

进一步分析,在213个关联关系中,板块内部的关系数总和为34个,板块外部的关系數总和为179个,表明四个板块在数字普惠金融空间关联网络中存在明显的溢出效应。其中,第一板块接受板块关系数共57个,属于板块内的关系为6个,发给板块外的关系14个;期望内部关系占比为6%,实际内部关系占比为30%。依据定义,第一板块属于典型的“净受益板块”,主要是接收来自其他板块发出的关系。第二板块接受板块关系数共94个,属于板块内的关系为8个,发给板块外的关系35个;期望内部关系占比为13%,实际内部关系占比为19%。因此,第二板块属于“双向溢出板块”。第三板块接受板块关系数共27个,属于板块内的关系为15个,发给板块外的关系86个;期望内部关系占比为47%,实际内部关系占比为15%。该板块对板块内和板块外均具有溢出作用,且较少接受来自块外的联系。因此,第三板块属于“净溢出板块”。第四板块接受板块关系数共35个,属于板块内的关系为5个,发给板块外的关系44个;期望内部关系占比为23%,实际内部关系占比为10%。该板块在数字普惠金融空间关联网络中发挥着“桥梁”和“中介”作用,属于典型的“经纪人板块”。

为考察板块之间数字普惠金融的溢出效应,依据板块之间关联关系的分布情况,计算出各板块的密度矩阵(见表3)。从表3中测算结果可知,第一板块主要对板块内部产生溢出效应,具有明显的“俱乐部”效应;第二板块主要对板块内部和第四板块产生溢出效应;第三板块和第四板块主要对第一板块和第二板块产生溢出效应,对板块内部没有显著的溢出效应。

同时,2018年我国省际数字普惠金融空间关联网络的整体网络密度为0.2301,如果某一板块的密度大于0.2301,则说明数字普惠金融在该板块具有集中趋势。将表3中大于0.2301的密度重新赋值为1,小于0.2301的密度重新赋值为0,可将四大板块之间的密度矩阵转化为像矩阵。像矩阵清晰地展示了各板块在数字普惠金融空间关联网络中的溢出效应,此外,通过像矩阵还可得到我国数字普惠金融空间关联网络的传递机制(见图5)。从图5中可直观看出,我国数字普惠金融发展的动力源泉是第二板块和第三板块,它将数字普惠金融发展的动能传递给第四板块,第四板块在数字普惠金融发展中扮演“桥梁”和“中介”的角色,最终,动能传递给第一板块。这种具有“梯度性”的空间关联溢出效应,对提高我国数字普惠金融空间关联网络的稳定性具有重要意义。

四、我国省际数字普惠金融空间关联的影响因素

前文已对我国省际数字普惠金融空间关联的网络结构特征进行了详细分析,接下来将对影响我国数字普惠金融空间关联性的因素进行探究。

(一)模型构建与分析方法

张子豪和谭燕芝(2018)[18]、吴金旺等(2018)[19]等研究发现,数字普惠金融的空间溢出与地理因素有关,某地区的数字普惠金融发展不仅取决于本地区,还受到邻近地区的影响。因此,相邻的省份之间,可能更容易产生关联关系和空间溢出效应。依据块模型分析结果,发现数字普惠金融存在显著的“梯度性”空间溢出,发达地区与欠发达地区更容易产生关联关系。由此推测,经济发展水平差异大的省份之间可能通过间接的方式产生关联关系。此外,数字普惠金融可以在省份之间产生关联关系,并倾向于选择社会环境优质的省份进行溢出。综合上述推测,可以设立如下模型:

式(9)展示的是数字普惠金融与影响因素之间的关系。其中,因变量[R]为数字普惠金融的空间关联关系,依据修正的引力模型计算可得;变量[D]为地理相邻矩阵,由地理位置决定空间相邻关系,各省份相邻取1,不相邻取0;变量[Pg]为人均[GDP]差异矩阵,代表的是经济发展水平。变量[Ur ]、[Ig]、[Ew]和[Ir]分别为城镇化率、城乡收入差距、教育支出比重和信息化水平的差异矩阵,分别采用各省份的城镇人口与常住总人口之比、城镇居民可支配收入与农村居民可支配收入之比、政府教育支出与政府财政支出之比、移动电话用户数与总人数之比进行计算。

由于模型中变量的设定是关系数据,传统的假设检验和回归分析对于关系数据将会失效,同时关系数据容易引发多重共线性问题,变量的参数估计将出现误差,显著性检验失去意义。因此,本文采用二次分配程序(quadratic assignment procedure QAP)对关系数据进行相关分析和回归分析。[QAP]方法是一种非参数法,适用于关系数据的假设检验和回归分析,相对于参数法更加稳健。

(二)[QAP]相关分析

本文选择5000次的随机置换,得到如下的相关分析结果(见表4)。从表4中结果可知,空间关联矩阵[R]与地理相邻矩阵[D]的相关系数为0.131,且在1%的水平上显著,表明各省份之间的接邻性可以对我国数字普惠金融的空间关联和空间溢出产生正向影响。空间关联矩阵[R]与人均[GDP]矩阵[Pg]的相关系数为0.454,在1%的水平上显著,说明我国数字普惠金融的空间关联和空间溢出受限于各省份之间的经济发展水平。空间关联矩阵[R]与反映社会环境的城镇化率[Ur]、信息化水平[Ir]的相关系数为正,与城乡收入差距[Ig]的相关系数为负,这三个因素均在5%的水平上显著,说明城镇化率[Ur]、信息化水平[Ir]和城乡收入差距[Ig]对我国数字普惠金融空间关联和空间溢出的产生具有重要影响。教育支出比重[Ew]的相关系数不显著,表明某一省份的教育水平对数字普惠金融空间关联的影响不显著。

(三)[QAP]回归分析

[QAP]回归分析考察的是一个矩阵与多个矩阵之间的回归关系,并测度回归模型的拟合优度。选择5000次随机置换,得到的回归结果见表5。

从表5可知,调整后的拟合优度[R2]为0.634,表明地理相邻矩阵[D]、人均[GDP]矩阵[Pg]、城镇化率[Ur]、信息化水平[Ir]和城乡收入差距[Ig]这五个变量矩阵可以揭示我国数字普惠金融空间关联关系63.4%的变动。表中概率是单侧检验,其值为0,说明调整后的拟合优度[R2]在1%的水平上显著。因为有31个省(市、自治区),所以样本容量为31[×](31-1)=930。

表6报告的是模型的回归结果,其中概率1和概率2分别指随机置换后计算得到的回归系数大于或小于实际回归系数的概率。回归结果显示,地理相邻矩阵[D]的回歸系数为0.166且在1%的水平上显著,反映出地理位置的相邻对空间关联关系的产生具有正向影响,可以理解为一种“近水楼台先得月”效应;人均[GDP]矩阵[Pg]的回归系数为0.422且在1%的水平上显著,说明经济发展水平差异的增加会促进省际空间关联关系的产生,空间溢出效应更明显;城镇化率[Ur]和信息化水平[Ir]的回归系数为正且在10%的水平上显著,说明省际城镇化率和信息化水平的差异越大,产生的空间关联关系越多;城乡收入差距[Ig]的回归系数为负且在1%的水平上显著,说明城乡收入差距的相似性有助于省际空间关联关系的建立。

五、结论与启示

本文首先利用修正的引力模型度量了我国省际数字普惠金融之间的联系强度,接着基于社会网络分析法[(SNA)]详细解构了我国省际数字普惠金融的空间关联特征,最后运用[QAP]方法探析了我国省际数字普惠金融空间关联的影响因素。研究结果显示:(1)整体网络结构特征表明,我国数字普惠金融的空间关联不再受地理位置的约束,空间关联和空间溢出效应普遍存在。(2)个体网络结构特征显示,东部沿海省份更容易在空间网络中扮演“中心者”的角色,西部边缘省份则倾向于扮演“边缘者”的角色,且经济发展较快的中部省份在数字普惠金融空间关联中发挥出“桥梁”和“中介”功能。(3)空间聚类特征结果显示,我国数字普惠金融空间关联可划分为四个板块。第一板块由北京、天津、山东3个省(市)组成,这些省份接受的关系远远高于发出的关系,是典型的“净受益板块”;第二板块由江苏、广东、福建等5个省(市)组成,这些省份主要是东部沿海发达地区,属于“双向溢出板块”;第三板块由内蒙古、青海、新疆等15个省(自治区)组成,该板块是数字普惠金融空间溢出的主力,属于“净溢出板块”;第四板块由湖北、湖南、广西等8个省(自治区)组成,该板块在数字普惠金融空间溢出中起到“桥梁”作用,是典型的“经纪人板块”。(4)我国数字普惠金融具有“梯度性”空间关联溢出效应,各板块之间相互关联,促使空间关联网络的形成。(5)地理位置、城乡收入差距、人均[GDP]、城镇化率以及信息化水平的差异是我国省际数字普惠金融空间关联的主要影响因素。

本文的政策启示是:首先,政府在发展数字普惠金融时要从全局出发,统筹各省(市、自治区)发展进程,并将更多的金融资源投向数字普惠金融发展落后的地区,实现数字普惠金融空间一体化发展。其次,政府既要激发东部沿海及发达省份的空间溢出效应,发挥这些省份对落后边缘省份的带动作用;又要打造良好的空间溢出平台,强化中部相对发达省份的“中介”和“桥梁”作用。最后,城乡收入差距的相似更有利于空间关联关系的产生,因此,缩小各省份城乡居民的收入差距,提供公平的数字普惠金融服务,对于加强我国数字普惠金融的空间关联具有重要意义。

参考文献:

[1]李涛,徐翔,孙硕.普惠金融与经济增长 [J].金融研究,2016,(4).

[2]何德旭,苗文龙.金融排斥、金融包容与中国普惠金融制度的构建 [J].财贸经济,2015,(3).

[3]王颖,曾康霖.论普惠:普惠金融的经济伦理本质与史学简析 [J].金融研究,2016,(2).

[4]汪晓文,崔晓烨.普惠金融减贫效应的区域差异及门槛特征研究 ——基于省级面板数据的实证分析 [J].金融发展研究,2019,(12).

[5]孙国茂.互联网金融:本质、现状与趋势 [J].理论学刊,2015,(3).

[6]宋晓玲.数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验 [J].财经科学,2017,(6).

[7]梁榜,张建华.中国城市数字普惠金融发展的空间集聚及收敛性研究 [J].财经论丛,2020,(1).

[8]刘丹,方锐,汤颖梅.数字普惠金融发展对农民非农收入的空间溢出效应 [J].金融经济学研究,2019,34(3).

[9]陈啸,陈鑫.普惠金融数字化对缩小城乡收入差距的空间溢出效应 [J].商业研究,2018,(8).

[10]李敬,陈澍,万广华,付陈梅.中国区域经济增长的空间关联及其解释——基于网络分析方法[J].经济研究,2014,49(11).

[11]胡宗义,李明月.普惠金融发展的空间关联及溢出效应——基于社会网络视角的分析 [J].华东经济管理,2018,32(8).

[12]刘华军,刘传明,孙亚男.中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究 [J].中国工业经济,2015,(5).

[13]周迪.长三角城市群金融资源空间流动研究 [J].上海经济研究,2016,(12).

[14]张德钢,陆远权.中国碳排放的空间关联及其解释——基于社会网络分析法 [J].软科学,2017,31(4).

[15]Wasserman,S,K Faust. 1994. Social Network Analysis:Methods and Applications [M].Cambridge:Cambridge University Press.

[16]White,H C,S A Boorman,R L Breiger. 1976. Social Structure from Multiple Network 1:Blockmodels of Roles and Positions [J].American Journal of Sociology, 81.

[17]劉亦文,丁李平,李毅,胡宗义.中国普惠金融发展水平测度与经济增长效应 [J].中国软科学,2018,(3).

[18]张子豪,谭燕芝.数字普惠金融与中国城乡收入差距——基于空间计量模型的实证分析 [J].金融理论与实践,2018,(6).

[19]吴金旺,郭福春,顾洲一.数字普惠金融发展影响因素的实证分析——基于空间面板模型的检验 [J].浙江学刊,2018,(3).