从意愿到行动:老年长期照护需求与方式选择

——基于上海地区4301个样本的实证分析

郭秀云 汪善翔

一、问题的提出

人口老龄化已经成为中国人口结构的新常态,由此带来的老年人口长期照护问题不容忽视。长期的生育政策干预、快速的社会经济结构转型等因素,使得包括家庭结构、居住方式、代际关系等在内的家庭模式发生了很大变化,少子化、“纯老家庭”“空巢老人”和“独居老人”比重提高;“孤独老龄化”局面逐步显现,加之人口流动、社会竞争激烈,家庭养老功能日益衰弱;“未富先老”“未备先老”的特殊国情,无疑加剧了我国解决老年长期照护问题的严峻性和复杂性。伴随老龄化的不断加剧,老年人口规模扩大和照护需求快速增加是必然的。上海作为最早进入人口老龄化的地区①引自上海市统计局数据,http://tjj.sh.gov.cn/tjfx/20181123/0014-1002033.html.,其应对老年照护问题的经验在全国具有先导和示范意义。

老年照护相关研究中,老年人的长期照护意愿是一个基础性的命题,其核心内容是老年人对照护方式的个性化选择、是对不同养老模式所持有的主观看法和态度,其奠定了老年人实际照护模式的选择基础。大量研究结果表明,家庭照护在老年长期照护体系中仍占据主导地位(王莹等,2017;彭青云,2017),居家长期照料仍是中国当前老年人照料的主要模式,同时社区照料服务的介入非常必要,并且当老年人失能程度较严重时,居家照料成本远高于机构照料(姜向群、刘妮娜,2014),这也表明老年人长期照护需求和满足情况与非正式和正式照护资源有关。在家庭照护之外的照护模式相关研究中,同春芬和汪连杰(2015)基于2008年CLHLS数据的研究发现,当子女提供精神慰藉时老年人更愿意选择机构长期照护;随着生活自理能力的弱化,老年人机构养老意愿增强(焦亚波,2010;高晓路等,2012)。张瑞利和林闵钢(2018)基于2005-2014年CLHLS数据研究发现失能老人非正式照顾利用率居高不下,而正式照顾利用率水平维持在低位,对非正式照顾产生明显的替代效应;刘二鹏和张奇林(2018)基于2012 年中国老年社会追踪调查(CLASS)的数据分析发现近1/4 的老年人有机构养老意愿;袁笛和陈滔(2019)基于2014年CLHLS个人和社区数据,研究发现低收入老年人长期照护需求较高,而需求满足程度较低。在从家庭养老向社会养老转变过程中,社区照护或许是更有普遍意义的社会化养老方式,苏群等人(2015)从城乡视角差异分析得出社区照料服务的供给状况对农村失能老人照料模式的选择有正向影响。张文娟和魏蒙(2014)认为收入状况较好的老年人客观上具有较高的购买力,因此选择付费的社会化照料概率更大;彭希哲等人(2017)研究发现经济收入对老年人正式长期照护方式的选择具有明显“U型”效应。而初炜等人(2007)提出了经济状况较差的老人相对于经济状况较好的老人更有可能选择正式照顾。王增文(2017)认为随着老人社会保障收入的提高,社会护理服务的利用率将提高,家庭照护服务的利用率降低。李玉娇(2016)研究发现,医疗保障待遇越高,老年人越倾向于选择社会化养老方式。因此我们不难发现,老年人的长期照护意愿受到年龄、健康程度、家庭状况、经济状况等多个方面因素的影响。

学界基于不同数据资料和研究方法,对老年人口的长期照护意愿及其影响因素进行了较为系统研究,但相关研究尚缺乏将“意愿—需求—照护方式选择”及其匹配关系的论证。现实生活中,老年群体内部的异质性导致其在照护意愿、需求及实际的照护方式选择方面存在巨大差异。老年人对照护方式的意愿和选择,在一定程度上反映了该群体对不同照护方式的偏好、认可度和利用率,对于政府规划养老服务事业、合理配置养老资源、提供政策干预具有重要意义。本文以上海地区4301个样本为研究对象,基于Andersen行为模型的基本分析框架,以“意愿—需求—照护方式选择”密切相关的三个维度为视角,对老年长期照护及影响因素进行实证分析,旨在对老年照护资源的合理配置及照护服务体系的完善提供有益参考。

二、数据来源与分析框架

(一)数据来源

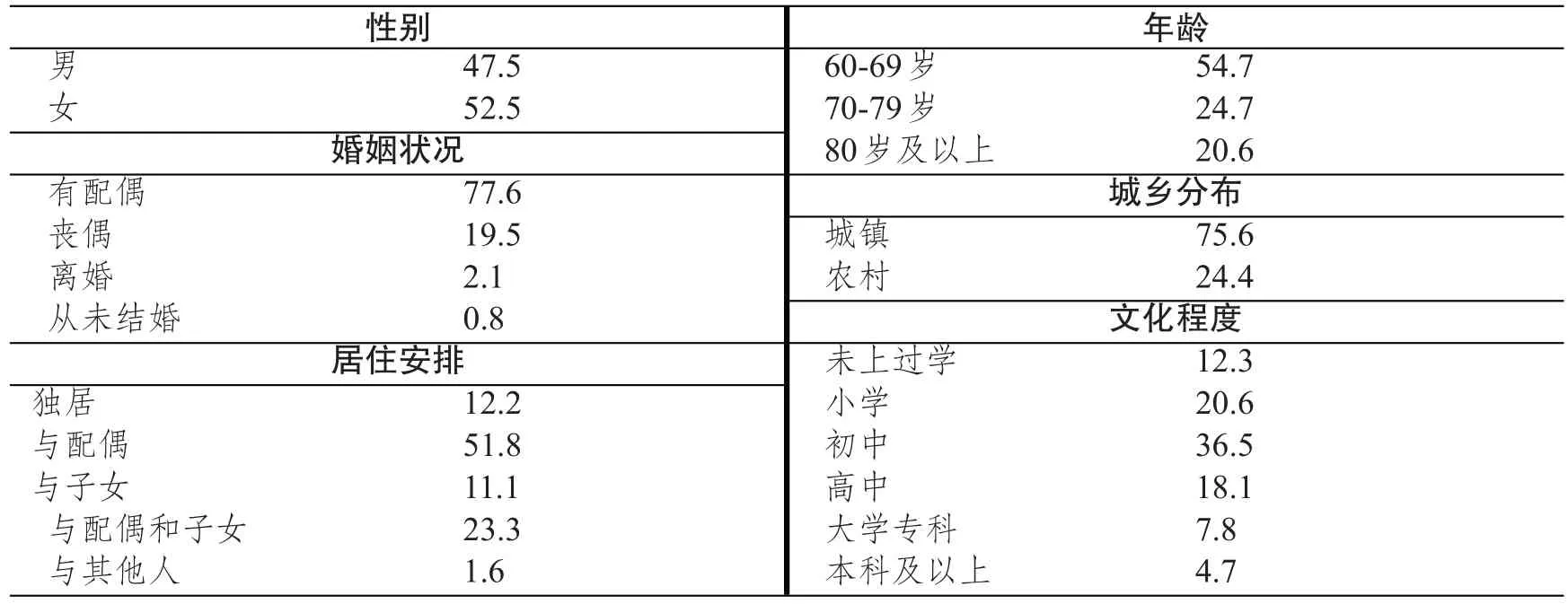

本文采用的数据来自2015年中国老龄科学研究中心开展的“第四次中国城乡老年人口生活状况抽样调查”上海地区数据,调查范围涉及9个区县,每个区县抽取4个街镇,各选取4个居委或村委进行调查,在144个调查点共计调查4320人(60岁及以上老年人),获取有效样本4301个。调查收集了老年人的个人基本状况、家庭状况、健康医疗、照料护理服务、经济状况等信息,本研究主要利用以上五个方面的数据。本次调查的所有样本中,男性老人占比为47.5%,女性老人占比为52.5%;低龄(60~69 岁)、中龄(70~69 岁)和高龄(80 岁及以上)老人比例分别为54.7%、24.7%和20.6%;城镇和农村的居住比例分别为75.6%和24.4%;77.6%的老年人有配偶;老年人的文化程度以中等教育为主,接受高等教育的比例为12.5%。从居住方式看,独居老人为12.2%,单纯与配偶居住的为51.8%,单纯与子女居住的11.1%,与配偶和子女共同居住的23.3%,居住安排以家庭为主,其中,纯老家庭的比例高达64%。

表1 调查对象的基本情况(%)

从不同年龄群体看,高龄组老人处于无配偶状态的比例占52.6%,受生育政策等因素影响,年龄越低,子女人数越少;在居住方面,低龄老人选择与配偶单独居住的比例高达56.1%,高龄老人有28.9%与子女同住,但仍有21.6%选择独自居住,这说明随着经济社会发展和居住条件改善,家庭结构、代际关系和居住方式均发生了较大的改变,不同年龄人群之间的居住安排也存在明显差异。

表2 不同年龄群体的基本特征(%)

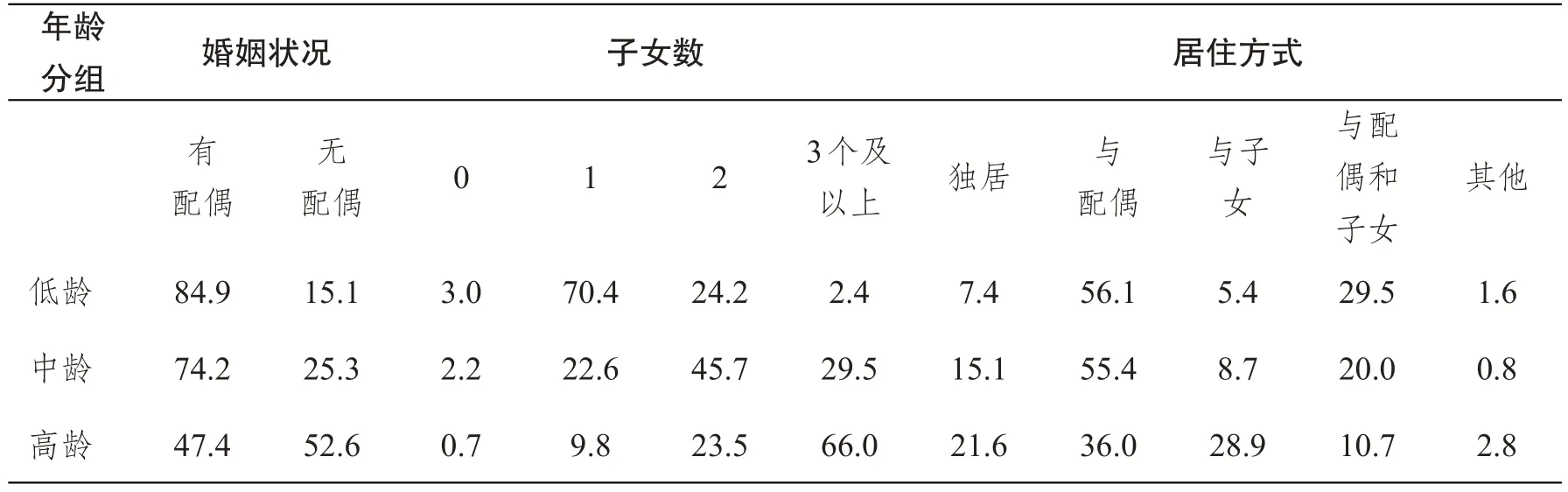

(二)变量选取与分析框架

本文的因变量是“照护意愿”,根据问卷中“如果您的日常生活需要照料护理,您最愿意在哪里接受服务?”,四个选项“在家里”“白天在社区晚上回家”“在养老机构”“视情况而定”分别对应因变量“家庭照护=1”“社区居家照护=2”“机构照护=3”“视情况而定=4”。

在分析“照护意愿”及其影响因素的基础上,进一步根据问卷中“您现在的日常生活需要别人照料护理吗?”,反映受访老人的现实照护需求;选择“需要”的受访者,进一步回答“您是否有人照料护理?”,选择“有”人照料护理的受访者,进而回答“您最主要的照料护理者是谁?”,本文根据“最主要的照料护理者”“家人、亲戚朋友、邻居、保姆”提供的照护对应“家庭照护”,“社区工作人员”提供的照护对应“社区居家照护”,“医疗护理机构人员、养老机构人员”提供的照护对应“机构照护”,反映受访老人照护方式的实际选择,并分析照护意愿与照护方式的匹配程度及各因素的影响。

图1 照护意愿与照护方式选择影响因素模型示意图

美国学者Andersen提出的卫生服务利用行为模型因在医疗卫生服务需求评估方面取得了很好的分析效果,因而在医疗卫生领域得到广泛应用。养老方式的选择行为与医疗服务的利用行为存在共通之处,从而为老年长期照护意愿和行为选择分析提供理论借鉴。本文以Andersen行为模型为基础,构建老年人照护意愿、照护方式选择及其影响因素的理论分析框架。该模型认为,个人在决定是否利用卫生服务时,主要受倾向性特征、使能因素和需求因素三方面的影响。其中,倾向性特征包括社会结构(教育、职业、种族、社会网络、社会交往和文化)、健康信念(态度、价值观、对卫生系统的了解)和人口学特征(年龄、性别等);使能因素包括家庭收入、医疗保险及医疗服务的可及性、所在社区资源等;需求因素是影响卫生服务利用的直接原因,包括认知需求(个人能更好地理解求医和治疗方案)、评估需求(临床需求或客观需求)。关于该模型在中国情境下的运用已有相关文献涉及,本文参考现有研究成果,在研究目的和数据可得性、倾向性特征包括人口学特征和社会属性的基础上,将使能因素分为家庭资源、医疗保障和社区资源,婚姻状况、居住方式、子女人数列入家庭资源;需求因素区分客观需求和主观需求,其中,客观需求包括慢性病、自理情况(失能情况)①自理情况分为“能够自理”“轻度失能”和“重度失能”三种情况,吃饭、穿衣、上厕所、上下床、室内走动、洗澡等6项内容均“做得了”为“能够自理”,有1项“做不了”为“重度失能”,其他为“轻度失能”。和当前照护需求,主观需求包括自评健康,构建老年照护意愿和照护方式选择的模型如图1所示。

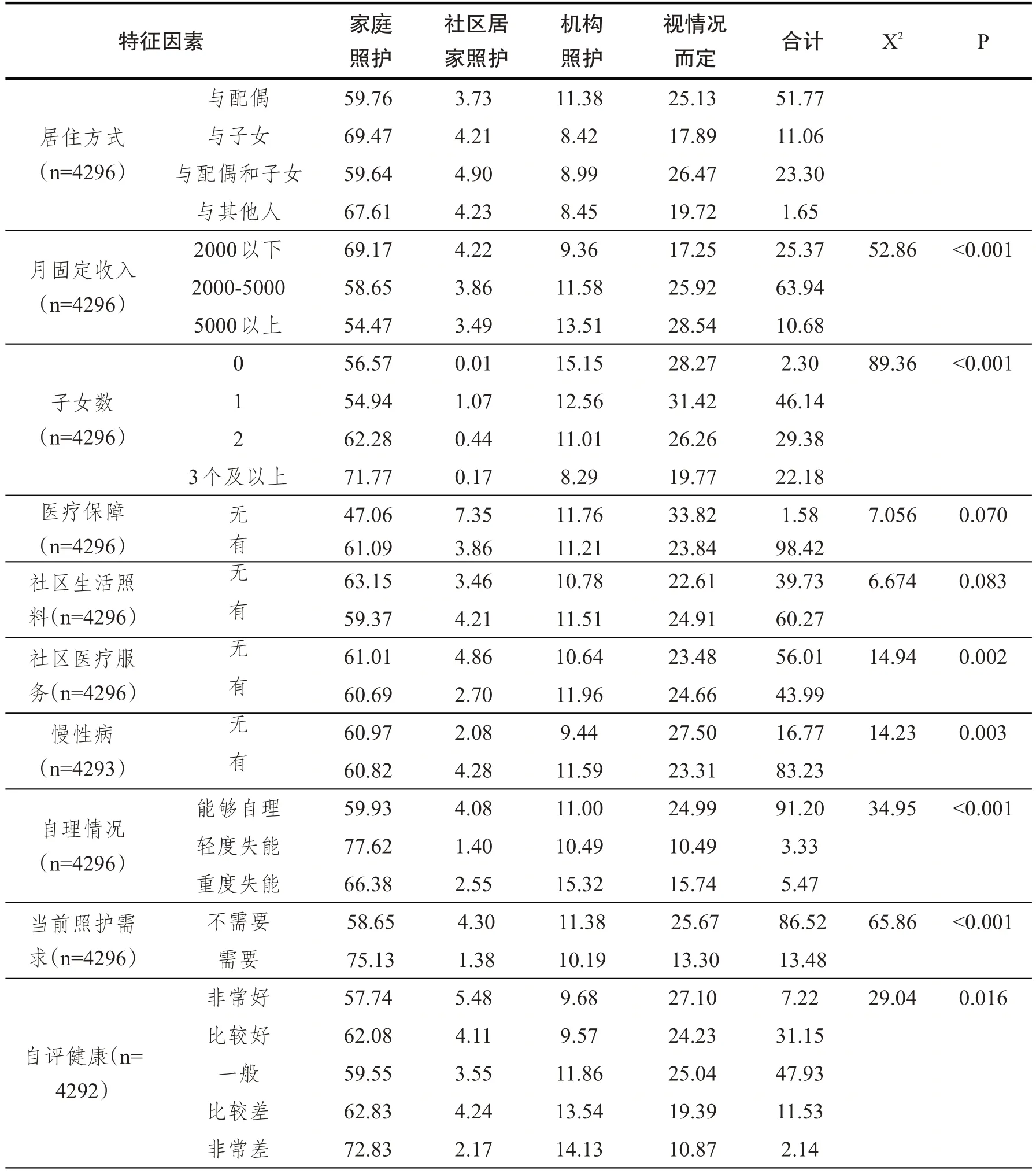

三、受访老年人的照护意愿及其分布

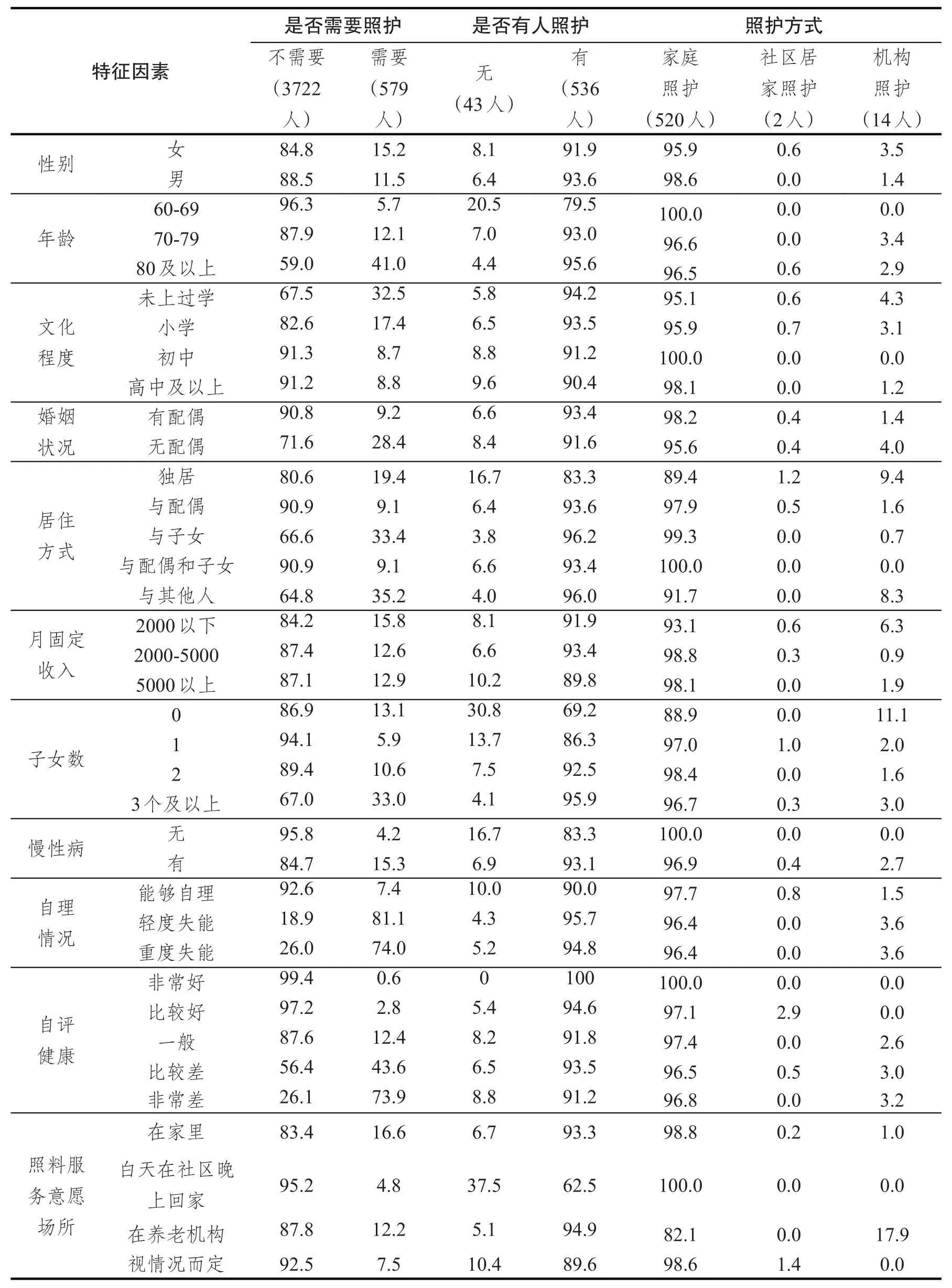

统计结果显示,受访老人明确表示愿意“在家里”接受照料服务的占绝对主流(60.8%),“白天在社区晚上回家”仅为3.9%,“在养老机构”占11.2%,尚有24%“视情况而定”。若以卡方检验的相伴概率P<0.05考察,除性别、医疗保障等特征要素外,其他要素表现出明显差异。随着年龄增长,受访老人愿意接受家庭照护的比例不断提高,而愿意接受社区居家照护和机构照护的比例逐渐下降,27.22%的低龄老人关于照护场所的意愿并不明朗。文化程度方面表现的差异则相反,文化程度越高的老年人,对机构照护和社区居家照护的接受意愿越强。相较于有配偶的老人,无配偶老人愿意接受家庭照护或机构照护的比例高,愿意接受社区居家照护的比例低。农村地区的老人更加倾向于家庭照护,且不确定性较弱;受访老人的空巢化水平接近66%,独居老人和单独与配偶居住的老人对机构照护的意愿更为强烈。收入水平是影响照护意愿和经济能力的重要变量:受访老年人群的收入水平总体不高,月固定收入在5000元以上的仅占10.68%,63.94%的受访者收入在2000~5000元之间,2000元以下的低收入人群占25.37%,高收入的老年群体愿意接受机构照护的比例较高,其不确定性也较强。与“无子女老人”和“独子老人”相比,“多子女老人”的家庭照护意愿上升,而机构照护意愿下降,这与“多子女老人”多为高龄,且收入水平偏低有关。老年人慢性病患病比例高达83.23%,本次调查显示受访老年人群中高血压、骨关节病和心脑血管病的患病率居于前三位,高血压和部分心脑血管病等对老年人的日常行动和生活自理影响不大,对照料护理的依赖程度并不高。样本中有照护需要的579位老人的数据显示,75.13%的老人希望接受家庭照护,10.19%的老人希望接受专门的机构照护。受访者中失能老人占8.8%,从自理情况和自评健康看,健康状态差的老人对机构照护的需求意愿越强烈。

表3 不同特征老年人群的照护意愿及分布情况(%)

(续表3)

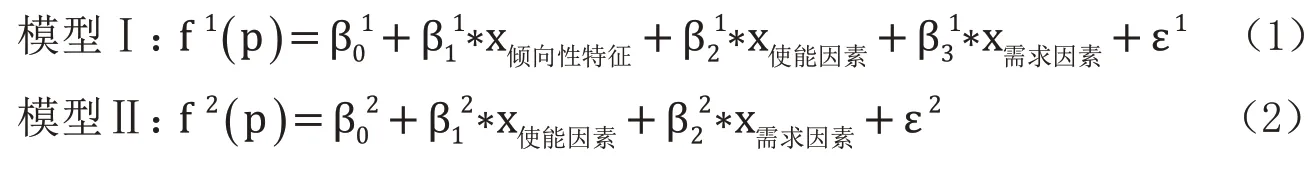

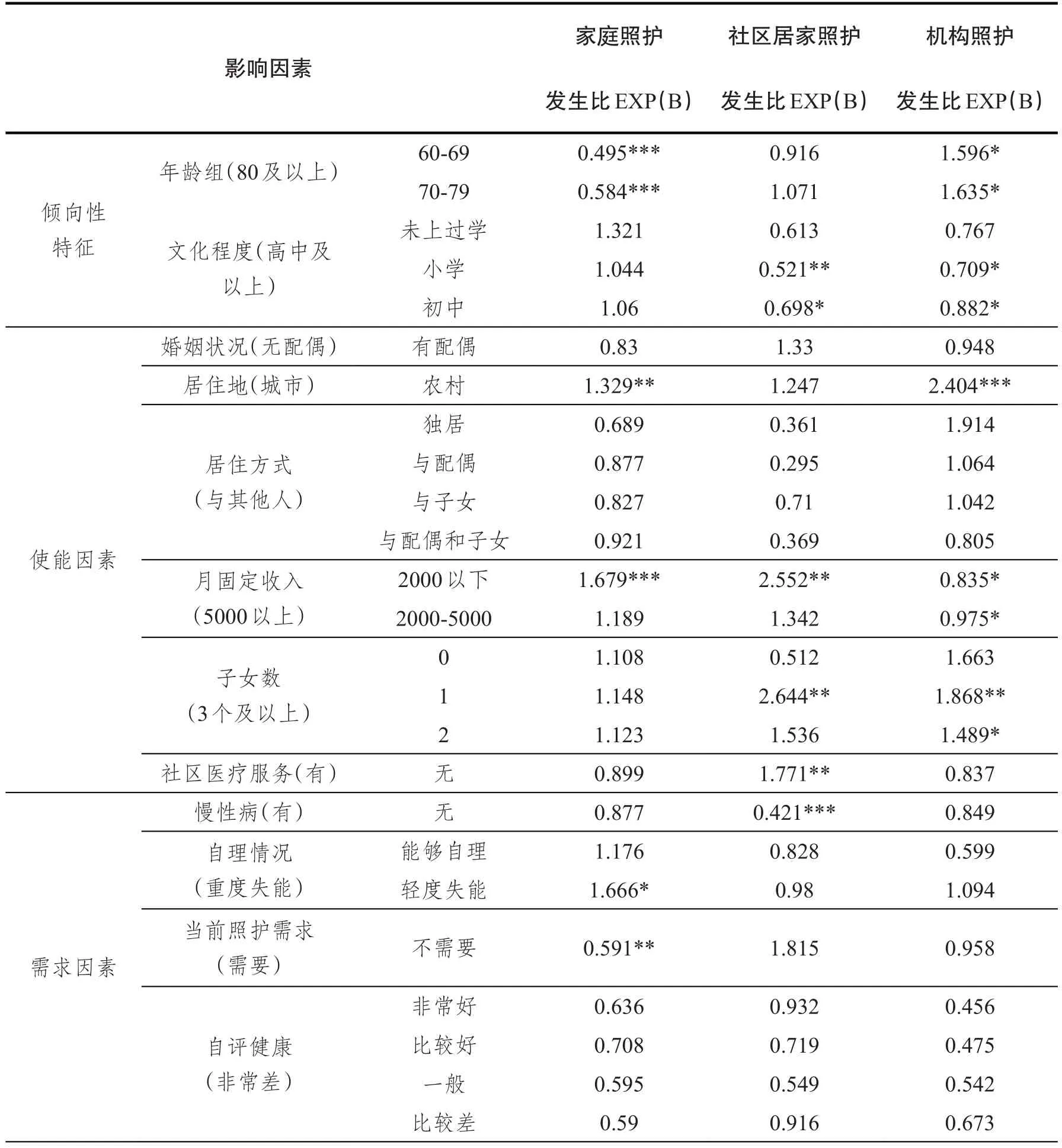

四、老年照护意愿影响因素的logistic回归分析

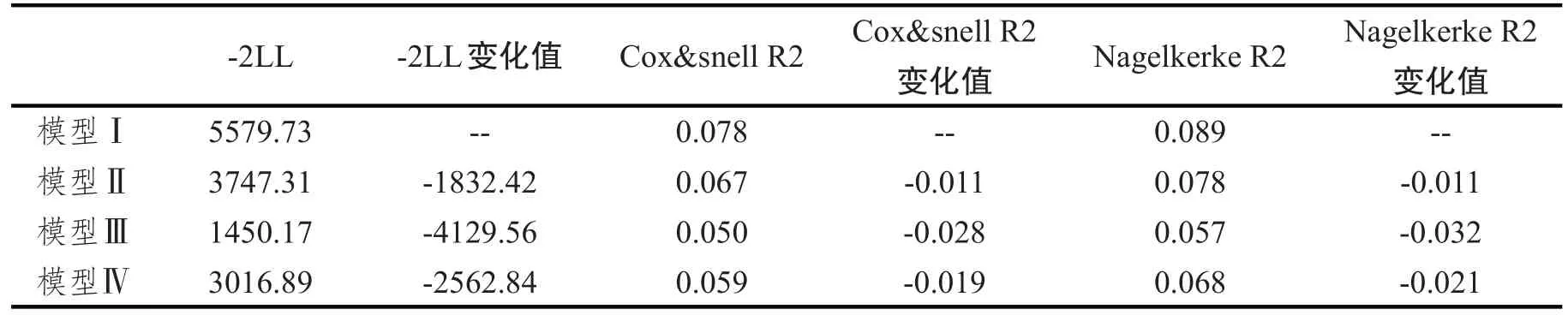

在交互分析基础上,以卡方检验P<0.05的特征因素为自变量,以照护意愿为因变量,构建多分类logistic回归模型,分析各因素对照护意愿的影响。为了分析倾向性特征、使能因素和需求因素对照护意愿的影响方向和影响程度,本文构建了四个模型,模型Ⅰ为全因素模型,其余为逐类剔除的部分因素模型,以分析比较三类因素的影响。

表4 照护意愿影响因素的logistic回归结果

模型Ⅰ分析结果见表4。总体数据显示,受访老人的照护意愿受到倾向性特征、使能因素和需求因素的共同影响。以“视情况而定”为参照,倾向性特征中的年龄和文化程度均具有统计学意义。低龄组和中龄组老人愿意选择家庭照护的可能性分别是高龄组老人的49.5%和58.4%,而他们愿意选择机构照护的可能性分别是高龄组老人的1.596倍和1.635倍;文化程度越高的老年人群,对社区居家照护和机构照护的偏好越明显,与“高中及以上”文化程度的老人相比,小学文化程度的老年人群愿意选择社区居家照护和机构照护的可能性分别为前者的52.1%和70.9%,初中文化程度的老年人群愿意选择两类照护的可能性分别为前者的69.8%和88.2%。使能因素中,居住地、收入水平、子女数、社区医疗服务具有统计显著性。由于农村老人中“视情况而定”的比例(17.32%)低于城市老人(26.15%),农村老人愿意选择家庭照护和机构照护的可能性均高于城市老人;低收入老人选择家庭照护和社区居家照护的可能性分别是高收入老人的1.679倍和2.552倍,低收入和中等收入的老年人群偏好机构养老的可能性是高收入老年人群的83.5%和97.5%;子女数量对老年人照护意愿有显著影响,与有“3个及以上子女”的老年人相比,“少子”老年人更有可能选择机构照护和社区居家照护,这表明子女人数作为人力资本类的家庭禀赋,在老年人家庭照护方面所发挥的重要作用;社区医疗服务的可及性在社区居家养老方面的影响显著。需求因素中,有无慢性病在社区居家养老照护方面具有显著性,“当前照护需求”在家庭照护方面具有显著性差异。

表5 各模型拟合优度比较

与模型I相比,三个分类模型中,模型Ⅲ的-2LL、Cox&Snell R2和Nagelkerke R2三者的变化值最大,表明在三类影响因素中,使能因素对模型I的贡献度最大,也就是说,该类因素对因变量的影响最大。从-2LL、Cox&Snell R2和Nagelkerke R2三者的变化值看,模型Ⅳ大于模型Ⅱ,说明需求因素的影响较倾向性特征更为显著。结合单因素交叉分析结果,自理情况与自评健康并不一致,二者呈低度相关(相关系数r=0.358),这可能与两项指标评价的主观性较强有关,受访老人对于自理程度和健康状况的理解和判断存在偏差。

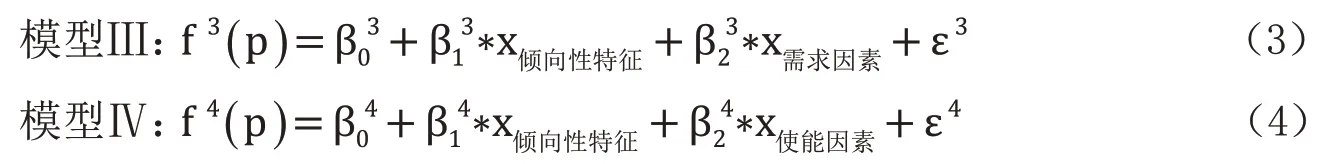

五、从意愿到行动:照护需求与照护方式选择

当问到“您现在的日常生活需要别人照料护理吗?”,有579位老人选择“需要”,占比13.5%;需要照料护理的老人中,有536 位“有人照料护理”、43 位“无人照料护理”;536 位“有人照料护理”的老人中,520位选择“家庭照护”,2位选择“社区居家照护”,14位选择“机构照护”。从照护需求看,受访女性需要照护的比例略高于男性,低龄、中龄和高龄老人中需要照护者分别占5.7%、12.1%和41%,无配偶老人有28.4%需要照护,这与高龄老人处于无配偶状态的比例较高有关。有33.4%的单独与子女居住的老人需要照护,独居老人需要照护的比例为19.4%。低收入人群的照护需求比例最高,为15.8%。受访者中仅有1个子女的“独子老人”多处于中低年龄段,需要照护者仅为5.9%,而有3个及以上子女的“多子女老人”因年龄偏高,需要照护者的比例达33%。有慢性病的老人中,有照护需求的占15.3%,这与不同慢性病对老年人日常生活的影响有关。受访者中81.1%的轻度失能老人有照护需求,重度失能者中需要照护的比例74%,反而低于前者,这一结果超出预期。自评健康程度越差,照护需求越强烈,但有0.6%的自评健康“非常好”和2.8%的自评健康“比较好”的老人认为自己需要照护。

表6 不同特征老年人群的照护状况(%)

样本中有照护需要的579位老人的数据显示,年龄越大,有照护需求的比例越高,且有人照护的比例也随之提高,高龄老人在有照护需求者中占62.7%,其中95.6%有人照护。“单独与配偶居住”和“单独与子女居住”的有照护需求者比例分别为34.9%和27.5%,有人照护的比例均在90%以上,“独居老人”占有照护需求者17.6%,其中只有83.3%有人照护,这说明居住方式在一定程度上限制了老人对实际照护的使用,影响到其需求满足程度。子女人数对“是否有人照护”的影响,仍然表现为“多子女老人”的需求比例和实际照护比例呈现双高特点,这进一步印证了子女人数作为人力资本类的家庭禀赋,在老年人家庭照护方面的重要性,特别是对于盛行“养儿防老”传统观念的中国社会而言,仍然具有广泛的现实基础。有照护需求的轻度失能和重度失能老人,分别有4.3%和5.2%未能得到照护。

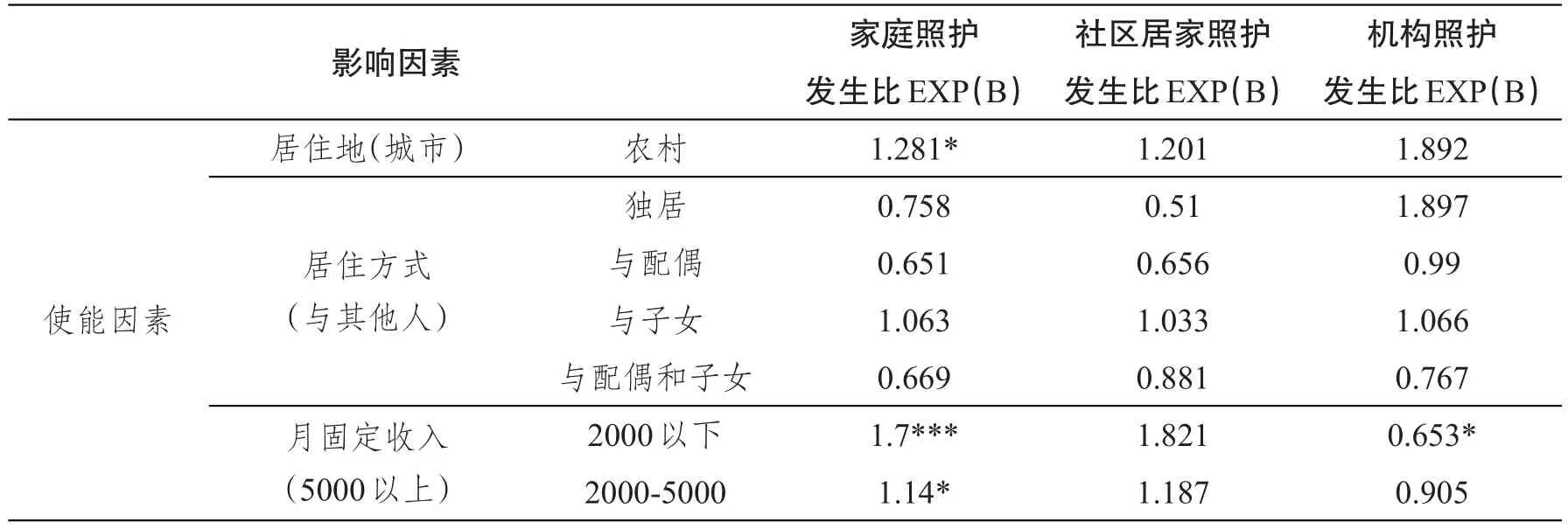

样本中536位“有人照护”的老人所选择的照护方式显示,520位接受“家庭照护”,占97.01%,这说明受主客观条件的影响,家庭照护在目前乃至未来很长时期内仍然会占据绝对主导地位。轻度失能和重度失能者实际接受“机构照护”的比例较能够自理的老人比例稍高,这可能与老人的健康状况有关。具体而言,选择“机构照护”的为4 位中龄组和10 位高龄组老人,均有慢性疾病,4 位“能够自理”,4位“轻度失能”,6位“重度失能”,其中8位老人独居,有10位老人月固定收入在2000元以下,11位老人有2个及以上的子女。由此可见,与家人居住和拥有多个子女能够为老人家庭照护提供一定的保障条件,但就实际接受养老机构或医疗机构人员照护的老人而言,受健康状况、自理能力的影响更为明显。“有人照护”的536位老人所选择的照护方式与相关因素的交互分析结果显示,仅居住地、居住方式和收入状况这3项使能因素表现出明显差异。进一步地,以当前实际照护方式为因变量,构建多分类logistic回归模型。结果显示,与居住城市的老人相比,农村老人选择家庭照护的可能性是城市老人的1.281倍;低收入老人选择家庭照护和机构照护的可能性分别是高收入老人的1.7倍和0.653倍,中等收入的老人偏好家庭照护的可能性是高收入老人的1.14倍;居住方式对实际照护方式选择的影响没有统计学意义。

表7 实际照护方式选择影响因素的logistic回归结果

本文所研究的“照护意愿”属于情景假设,部分为现实需求,部分为未来潜在需求。对于存在现实照护需求的老人而言,其照护方式选择与意愿之间并不一致。如表8所示,接受照料服务意愿场所为“在家里”且“有人照护”的406位老人,401位实际接受“家庭照护”,1位为“社区居家照护”,4位接受“机构照护”;希望“白天在社区晚上回家”且“有人照护”的5位老人,全部接受的是“家庭照护”;希望到养老机构接受“机构照护”服务且“有人照护”的56位老人,只有10位实际接受的是“机构照护”,其余46位仍然接受“家庭照护”;对于“视情况而定”且“有人照护”的69位老人而言,有1位为“社区居家照护”,其余的68位的实际照护场所均为“家庭照护”。显然,机构照护资源的有限性、社区照护资源的可及性不足,在一定程度上限制了老人实现“机构照护”和“社区居家照护”意愿的可能性。由此可见,照护意愿与实际照护方式选择不完全匹配,意愿并不一定转为为实际行为或实际行动。照护意愿反映的是老人的偏好或主观性思维,尽管也会基于主客观条件、进行理性思考以表达自己的偏好,但并未付诸行动。根据社会行为理论,意愿能否转化为行为,需要一系列的内外条件和情境将其激活。当老人有实际照护需求的时候,会进一步根据家庭禀赋、自身的可行能力、健康状况、社会资源等因素进行决策,可能是个人决策,也可能是家庭集体决策。

表8 照护意愿与照护需求、照护方式选择的频数分布

六、结论与启示

本文利用2015年“第四次中国城乡老年人口生活状况抽样调查”上海地区数据,研究老年人口的长期照护意愿、需求、照护方式选择及其影响因素。研究结论如下:(1)照护意愿上,“家庭照护”比例最高,占据绝对主导地位,愿意接受“机构照护”的比例在10%以上,有相当比例的老人照护意愿尚不明朗,以城市地区低龄老人为主。使能因素对照护意愿的影响最大,其次是需求因素和倾向性特征。年龄越低、文化程度越高、子女偏少、收入水平较高的老年人,对机构照护的偏好更加明显;农村地区的老人更加倾向于家庭照护,且不确定性较弱;受访者中慢性病患病比例高达83.23%,失能老人占8.8%,从自理情况和自评健康看,健康状态差的人群对机构照护的需求更强烈。(2)受访者中13.5%的老人有照护需求,其中92.6%的老人有人照护,照护意愿与实际选择的照护方式并不完全匹配。希望接受“社区居家照护”的老人实际不一定如愿选择,偏好“机构照护”的老人中有82.1%实际接受“家庭照护”,实际照护方式的选择是基于家庭禀赋、自身的可行能力、健康状况、社会资源等因素的综合决策结果。(3)自理情况与自评健康低度相关,两类指标评判的主观性较强。受访老人对于自理程度和健康状况的理解和判断存在偏差。基于上述结论,本文有如下启示:

伴随人口老龄化的加深和家庭结构的变化,建立多元老年人照护体系成为满足老年长期照护的必由之路。与非独生子女父母对子代支持和照料责任的依赖相比,独生子女父母对于照料责任的认定比较分散,呈现出正式支持、子代支持、非典型自我支持和协同支持平分秋色的特点。现阶段家庭照护仍然是我国老年人照护的核心模式。与此同时,社会化照护成为未来照护方式选择新方向。本研究发现,想要接受社区居家照护的老年人并未完全如愿,老年人的照护偏好与实际选择存在差异,因此政府应积极发展社区照护。在机构照护方面,与健康老人相比,失能老人选择机构照护的概率更大。低龄、较高文化程度、子女少、收入高的老年人有较高的机构照护意愿,这些都表明老年群体内部异质性较强。随着老年人对新型社会化照护方式认知与认可度的提高、家庭规模的小型化,越来越多的老年人将可能倾向于机构照护。因此政府应适时、适力推进照护机构建设,通过财政补贴、合理定价等方式增强机构照护服务资源的可及性。

加强对家庭照护服务的支持力度,为老年家庭照护者提供多元化支持。一方面,要重视家庭政策的制定和实施。家庭照护是老年长期照护体系的核心,政府应鼓励以家庭为基本福利单位,出台家庭照护者的支持政策来完善家庭的养老功能。如制定家庭税收减免政策,对家庭照顾者给予补贴或减免税收;利用现代科学技术构建新型家庭支持体系使家庭具备较好的养老照护功能。另一方面,需创新社区照护形式。面对老年人日益增长的长期照护需求,在传统家庭照护无法满足老年人需求时,大力发展各种形式的社区照护服务,如“喘息”服务,组织社区照料者支持小组,缓解照料者的压力;或为照料者提供培训以提升其照护技能等。

构建科学、统一并适合中国国情的长期照护需求评估体系。目前,常用的评估工具主要有基本生活自理能力量表(BADL)、工具性日常生活自理能力量表(IADL)、Barthel 指数评定量表、EASYCare量表等。伴随生活水平的提高和医疗技术进步,传统评估工具对老年人生活自理能力判断存在一定偏差。就我国长护险试点地区的实践来看,长期照护需求评估工具相对完善的上海市,仍存在评估不科学和对需求识别的偏差问题。因此建立一套科学的、统一的、动态发展的评估体系极为迫切,且该体系应包含老年人的生理健康、心理健康、感知觉与沟通能力和社会交往等多项内容,以期全面、准确地评估个人健康状态,从而作为个人长期照护服务的准入标准和服务依据。在这一问题上,可考虑积极借鉴国外经验,将老年照护的医学模式与社会模式相结合,参考国际通行指标体系——inter-RAI量表、WHO-ICF框架等,同时充分考虑本国国情,创建符合中国特色的长期照护需求评估体系。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析