电动起立床对脑卒中患者下肢运动能力训练观察

田 昊

(淮北职业技术学院 医学系,安徽 淮北 235000)

脑卒中是全球成人第二大致死率、第一大致残率的疾病。[1]多中心大样本实验表示:脑卒中发病率逐年上升,患病年龄趋向年轻化。[2-3]随着生活水平的改善及医疗水平的提升,[4]脑卒中致残率也相对增加。[5-6]对于偏瘫患者来说,下肢运动功能的恢复需求较上肢更为重要,因为行走需要双下肢共同参与。下肢运动功能较好的脑卒中患者可以扩大活动范围,有助于提高康复积极性。

下肢异常伸肌痉挛、肌力较差及平衡失衡等问题常常是影响脑卒中患者下肢运动能力的主要因素。[7]电动起立床是各个康复中心常用治疗设备,由于种种原因,脑卒中患者进行电动起立床训练时,其活动踏板常为0°。已有实验表示,脑卒中患者在具有一定角度的地面进行下肢运动训练时,下肢稳定性、步态、平衡等相关肌肉活动效果较平面恢复得更好。[8-9]在趾屈45°至背屈45°范围的下蹲运动中,实验表示背屈15°效果最好。[8]既往未曾出现借助电动起立床达到进行背屈训练目的的相关试验。本实验是探究进行电动起立床训练时,不同角度活动踏板对脑卒中患者下肢肌张力、平衡等运动能力的影响。

一、资料和方法

(一)一般资料

选择2018年2月至2019年6月入住合肥某三甲医院康复医学科患者,并符合以下标准。纳入标准如下:①首次发作;②符合1995年第四届脑血管病学术会议脑血管病诊断标准,同时通过CT或MRI证实;③年龄:18-70岁;④病情稳定,病程<3个月;⑤MMSE>25分,可简单配合指令;⑥双侧跟腱无明显挛缩;⑦签署知情同意书。排除标准如下:①复发;②并发严重心肺、肾脏等疾病;③存在严重认知障碍;④存在骨折、截肢、先天畸形等影响评估结果的疾病;⑤依从性差;⑥其他原因退出实验者。共纳入60例患者进入实验。使用随机数字法将60例病人随机分为对照组和实验组,每组各30例患者。其中,对照组男15例、女15例,脑梗死19例、脑出血11例,年龄(56.21±3.26)岁,病程(27.10±5.16)天;实验组男16例、女14例,脑梗死29例、脑出血10例,年龄(57.09±2.34)岁,病程(28.10±4.53)天。两组患者一般资料无统计学差异(P>0.05)。

(二)方法

两组脑卒中患者均接受内科药物治疗和常规康复治疗。内科药物治疗包括脱水、抗感染、预防癫痫、抗凝、改善循环等。常规康复治疗包括偏瘫电刺激、气压、上下肢MOTO、运动疗法、作业治疗、平衡训练等。每组患者除内科药物治疗和常规康复治疗,均接受不同角度活动踏板的电动起立床训练,每次20min,1天2次,1周6次,共8周。对照组患者在进行电动起立床训练时,脚下活动踏板角度与电动起立床床面垂直。实验组患者进行电动起立床训练时,脚下活动踏板角度与电动起立床床面呈75°夹角,即患者踝关节背屈15°。需要注意的是所有患者脚底需全面触及活动踏板并承担患者相应体重,即电动起立床床面与地面角度不小于70°。同时,应嘱治疗师关注患者生命体征,避免电动起立床常见的副反应,如体位性低血压。

(三)评估指标

两组患者治疗前后均使用改良Ashworth痉挛评定量表(共分6级,包括0级,1级,1+级,2级,3级,4级,分别对应0分、1分、1.5分、2分、3分、4分),简式Fgul-Mayer下肢部分(17小项,共34分),Berg平衡量表(14小项,共56分)[10]评估脑卒中患者下肢运动能力。

(四)统计学方法

使用SPSS16.0进行统计分析,数值均采用均值±标准差(X±S)表示,使用K-S单样本检验检测数据是否符合正态分布。使用配对样本t检验进行组内分析,使用独立样本t检验进行组间评估。计数资料使用卡方检验。P<0.05表示显著性差异。

二、结果

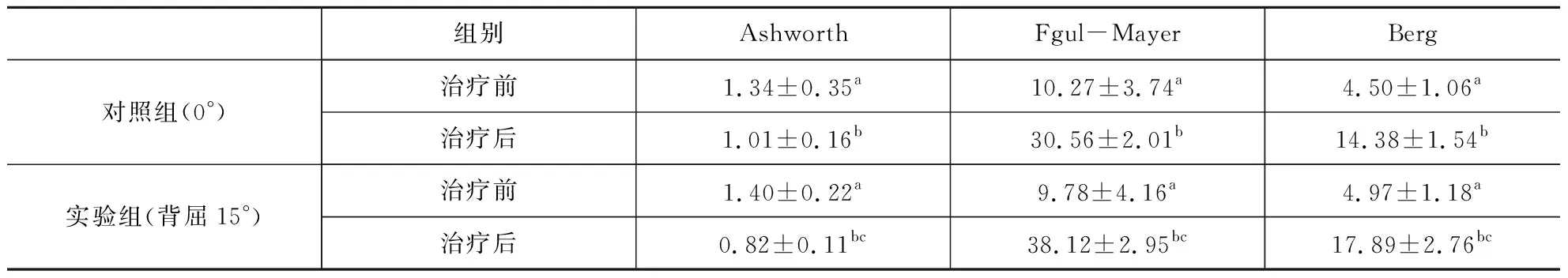

两组患者治疗前后改良Ashworth痉挛评定量表,简式Fgul-Mayer下肢部分,Berg平衡量表分数符合正态分布(P>0.05)。治疗前,两组患者改良Ashworth痉挛评定量表、简式Fgul-Mayer下肢部分、Berg平衡量表评分差异无统计学意义(P>0.05)。经过8周治疗后,每组患者改良Ashworth痉挛评定量表、简式Fgul-Mayer下肢部分、Berg平衡量表评分均较前明显提升,差异有统计学意义(P<0.05)。其中,实验组(背屈15°)较对照组(0°)改善更佳,差异有统计学意义(P<0.05)(见表1)。

表1 两组患者治疗前后下肢运动能力评分

三、讨论

脑卒中患者因高级神经中枢受损致使脊髓传导难以完成,往往表现为初级中枢异常活跃,如:巴氏征(+)等。[11]脑卒中患者下肢常遗留有足内翻、痉挛、膝过伸、屈髋困难等后遗症,严重影响患者下肢运动及站立平衡能力,继而影响患者生活质量。[12]

2011年卫生部要求二级医院必须设立康复科,[13]现阶段几乎所有的康复科都有电动起立床设备。电动起立床是通过绑带将患者躯体固定在斜床上,并逐渐调整角度帮助患者适应站立。在站立过程中,因体重等原因可使下肢各关节,如:髋关节、膝关节等受到不同程度的挤压,刺激下肢股四头肌、小腿三头肌等下肢肌群收缩,进而改善患者下肢痉挛、肌力等影响下肢运动能力的相关因素,最终达到提高患者步行能力,改善患者生活质量的康复目的。[14]

在使用电动起立床过程中,往往默认活动踏板为0°,这在一定程度上影响了电动起立床的活动踏板的作用。已有试验表示,[8-9]背屈一定角度较0°提高股外侧肌、小腿外侧肌群肌力更佳,同时也能改善下肢肌张力、平衡等下肢运动能力。本实验表示:2组患者治疗后下肢运动功能较前均有改善,实验组(背屈15°)在改善下肢痉挛、平衡等综合运动能力方面较对照组(0°)改善更佳,差异有统计学意义(P<0.05)。

原因可能是:(1)进行电动起立床训练时,患者下肢承担大部分体重,背屈15°相当于给予患者踝关节持续的被动牵伸,有助于降低腓肠肌、比目鱼肌等小腿后侧肌群的肌张力,同时可改善踝关节活动范围。[9](2)脑卒中初期时,原始反射再次出现,肌张力较高患者其踝背屈角度较正常人降低,以背屈一定角度进行电动起立床训练时可有效降低患者肌张力,避免踝关节挛缩,为后期康复治疗创造更为有利条件。[15](3)较0°电动起立床训练,背屈进行训练时需要更大的肌肉力量才能适应相关治疗,特别对于股四头肌和腓肠肌,[8]这在一定程度上改善了相关肌群的肌力。因此,建议治疗师在使用电动起立床设备辅助患者站立训练时,可根据患者的实际情况,适当调整活动踏板角度,尽可能的发挥设备最大功效,改善患者下肢运动能力。

实验表明电动起立床背屈15°时较0°改善脑卒中患者下肢运动功能更佳。对于那些步行训练、蹲坐训练等更深层次运动训练的患者来说,在斜位站板或具有一定角度的跑台上,以踝部背屈方式,较平地上训练效果更好,这是研究方向。本实验仍有一些不足,如:仅探究背屈15°的改善情况,未进行更多角度探索,[16]样本量一般等问题。但仍有一些优势,如:首次提出电动起立床不同角度活动踏板的治疗差异,方法简单,普适性较好,值得推广。