儿童社会善念感知与情绪体验关系的研究

杜方园,房英娟,许莉婷,陈永辉,黄 亮

(1.闽南师范大学教育科学学院,福建漳州36300;2.福建省应用认知与人格重点实验室,福建漳州36300;3.漳州卫生职业学院临床医学系,福建漳州36300)

有关社会善念(Social mindfulness,SoMi)的研究近些年来备受关注,依据相互依赖理论(Interdepen‐dence Theory)[1],所谓社会善念,即个体在与他人相互依赖的情况下[2],在活动中充分考虑他人自主性选择的需要,并为对方保留较充足的选择空间的行为,即尽可能让对方拥有对自己作出选择的控制权[3].从研究的人称视角来说,已有研究者分别从实施者、接受者、观察者三个角度来考察社会善念.最初的研究更多关注的是影响实施者社会善念水平的因素[4],后续有研究者开始从接受者角度考察被试感知社会善念水平高低在各方面所产生的影响.感知社会善念,即个体感受到对方尊重并保护其选择需要,从而体验到对方充满善意的程度.已有研究表明,个体感知到对方较高的社会善念水平时,会产生更强烈的如乐观、信心、期望、欣喜等积极情绪体验[5].然而采用现场实验且用实物作为材料探索个体感知社会善念水平与情绪体验关系的研究尚少.

前人研究主要是依据社会善念范式(SoMi Paradigm)[3]来测量社会善念水平.在实验过程中,被试与另一玩家利用电脑程序,一同进行一项虚拟物品选择游戏.一轮游戏包括24个试次,每个试次会呈现3~4个物品,这些物品仅在某一表面特征(如颜色、大小等)存在差异,其中具有某一种特征的物品在数量上占优势[6].比如呈现三只钢笔供双方选择,其中一只为蓝色钢笔,另外两只为黑色钢笔.SoMi 范式设计依据的原理为,当实施者选择的是唯一选项即蓝色钢笔时,接受者的选择受到限制,只能被动地选择黑色钢笔,那么这种情况下,实施者的行为属于低社会善念;而当实施者选择其中一只黑笔,接受者的选择就有两个(蓝笔或者黑笔),实施者尊重和保护了接受者的自主选择权,此时实施者的行为属于高社会善念.

积极情绪,是指个体在某种需要得到满足时,产生的一种带有愉悦感受的情绪,如满意、自豪、兴趣等积极的主观体验[7],是一种对一般活动有激活倾向的正向情绪.积极情绪具有多种功能,能够促使人们保持对人或事物的趋近和探索,并在一定程度上通过提高人们的主观幸福感达到促进心理健康的作用[8].积极情绪体验的获得是多种途径的,相关研究结果表明:感知社会善念水平与积极情绪体验存在显著的正相关,当个体感觉到互动方尊重和保护了其自主进行选择的需要,会相应伴随着积极的情绪体验[9],即由一个人感知到的社会善念的程度能够正向预测他的积极情绪.

如今青少年的身心发展深受重视,为了考察儿童感知社会善念与积极情绪体验的相关关系研究选择11~12岁的小学生为被试.此外,以往研究多采用电脑程序等虚拟互动方式,本研究进一步创新了实验形式:采用现场实验的方式,所有物品均为实物,被试可以在现场与玩家进行真实互动,这提高了研究的生态效度.因此,本实验将从行为接受者的角度出发,通过现场实验形式,考察儿童感知社会善念和积极情绪体验的关系.

1 研究方法

1.1 研究对象

本实验以36 名(女生20 人、男生16 人)六年级小学生为研究对象,年龄范围在11~12 岁.其中,高社会善念组和低社会善念组被试各半.所有被试无色盲或弱视,实验结束后每人都可获得一份礼品.

1.2 实验前准备

事先找好2名同龄小学生扮演行为实施者(男女各一名),提前对他们进行训练(如:在实验过程中,如何与主试进行配合并选择相应物品,不可有言语交流,不做多余的动作等),以免对被试的行为产生影响.向被试介绍玩家时,仅提及其为随机匹配的,一起完成实验任务的同学,下文中将以玩家代称.每位被试均与同性别玩家进行互动.具体实验材料如下:人口学变量问卷、额外变量问卷、回溯性问卷、游戏物品(如铅笔、橡皮、圆珠笔、口罩等).

1.3 实验流程与任务

第一步:被试进入实验室后,首先在实验助手的帮助下,完成基本的人口学变量,如性别、年龄、是否色盲或色弱等.接着填写3个额外变量问卷:移情关怀(6个条目,α=0.67);观点采择(5个条目,α=0.81)[10];自主性需要(6 个条目,α=0.77)[11],此外,被试还需填写《积极消极情绪量表》[12],评定其近两周的情绪状态作为基线(α1=0.87,α2=0.71).

第二步:被试与玩家(与被试同性别)进行真实情境下的物品选择游戏.该任务是基于钢笔选择范式和社会善念范式修订的.每一试次中,有4 个物品,物品仅在某个表面特征(颜色)上存在差异,其余特征无任何显著差异,被试需要从4个物品当中选取1个.其中,存在3个相同颜色物品和1个唯一颜色物品的试次为实验条件,每种颜色各有两个的试次为控制条件.个数为1 的物品视为“唯一选项”,个数不小于2的相同物品视为“非唯一选项”.

在本实验中,玩家助手为行为实施者,率先进行物品选择.被试在玩家助手选择结束后,在剩余物品中进行选择,扮演行为接受者.互动双方均只能在所提供的物品中选择其中一个,且做出选择后不可更改.完整的实验共包括27个试次,前3个试次为练习环节,让被试熟悉游戏规则.后续的24个试次为正式实验环节,其中4 个试次为控制条件,另外20 个试次为实验条件,总共包含了12 个物品种类,每个物品种类随机出现两次.每个试次中唯一物品和非唯一物品的呈现位置均作了随机化处理,以免实验设置对结果产生干扰.研究者通过操纵行为实施者选择“唯一物品”和“非唯一物品”的比例.参考已有研究[13],高社会善念组玩家助手有80%的比例(16 次)选择了非唯一物品,即给被试留下了两种不同的物品供其选择,给予被试更大的选择空间,尊重和保护对方自主性选择的需要;低社会善念水平组,玩家助手有80%的比例选择了唯一物品,被试的选择空间大大受到了限制(如图1).实验过程中,被试与玩家助手分别坐于桌子两侧[14],两人中间以幕布相隔,互相无法看到对方的面孔,只能通过幕布与桌面的一个小间隔看到对方伸手选择实验物品.主试将实验物品按顺序摆放在桌上,双方做出选择后,助手将剩余的两个物品回收,主试重新摆放下一轮的实验物品.

图1 物品选择游戏示例Fig.1 Flow Chart of choose game

第三步:被试完成物品选择游戏后需及时填写《积极消极情绪量表》评定自己在游戏中的情绪状态,以及一系列回溯性问卷:感知到玩家的自利水平(3 个项目, α = 0. 78)、与玩家共事的意愿3 个项目,α=0.85)、对玩家的喜欢程度(3个项目,α=0.75)、是否期待在现实生活中和玩家相遇(3个项目,α=0.89).以这四份回溯性问卷平均分作为被试感知社会善念水平的指标,检验社会善念分组有效性[5].

第四步:主试从被试在实验中选择的物品里随机抽取一样赠予被试,作为其酬劳.

2 研究结果

2.1 预分析

与高社会善念组相比,低社会善念组被试感知到玩家助手的自利水平(t(34)=2.05,p<0.05,d=0.67)更高,即被试在与低善念组玩家助手互动的过程中,确实感受到了玩家助手更多考虑自己而非对方.但在共事意愿(t(34) = -0. 25,p>0. 05,d = -0. 08)、喜欢程度(t(34) = -1. 06,p>0. 05,d = -0. 35)、期待相遇(t(34)=-1.61,p>0.05,d=-0.53)等三个维度上的差异并不显著,即同高社会善念组相比,低社会善念组的被试并未明显表现相比出不愿意和玩家助手共事的倾向,对玩家助手的喜欢程度,以及期待与玩家助手相遇的意愿也没有显著差异.

以性别和社会善念水平为自变量,自利水平、共事意愿、喜欢程度、期待相遇为因变量进行多因素方差分析,结果显示性别的主效应不显著(F(1, 37) = 1. 13,p= 0. 34). 社会善念和性别的交互作用不显著(F(1,37)=0.98,p=0.43).

综上,回溯性问卷的四个维度中,低社会善念组的被试在感知玩家自利水平的维度上与高社会善念组存在显著差异,证明本实验以80%比例选择唯一物品或非唯一物品的设置,能在一定程度上有效地区分被试主观感受到的社会善念水平的高低.

2.2 感知社会善念与情绪体验的相关分析

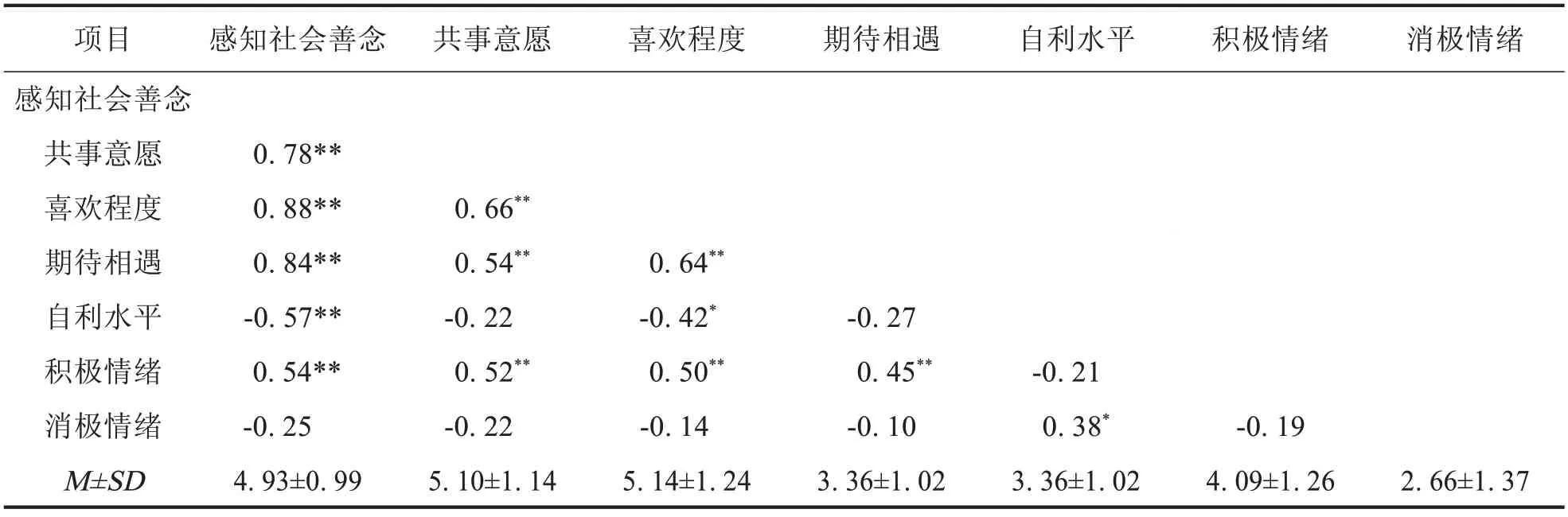

以共事意愿、喜欢程度、期待相遇和感知自利水平(反向分)四个维度的平均分作为感知社会善念的指标,测量指标为完成物品选择游戏后的积极情绪和消极情绪的各自平均分.相关分析表明(如表1):感知社会善念与积极情绪呈正相关(r=0.54,p<0.01),与消极情绪的负相关(r=-0.25,p>0.05)不显著.在具体维度上,仅有自利水平与消极情绪呈显著正相关(r=0.38,p<0.05),共事意愿(r=0.52,p<0.01)、喜欢程度(r=0.50,p<0.01)、期待相遇(r=0.45,p<0.01)等三个维度均与积极情绪呈显著正相关.

表1 感知社会善念与情绪体验的相关分析表Tab.1 Correlation between perceived social mindfulness and emotional experience

2.3 感知社会善念与积极情绪体验的回归分析

以积极情绪体验为因变量,感知社会善念水平为自变量,线性回归分析结果(表2)可知:感知社会善念水平能够显著正向预测积极情绪体验,β=0.54,t=3.78,p<0.01,其解释量为R2=28%.

表2 感知社会善念与积极情绪体验的回归分析Tab.2 Regression analysis of perceived social mindfulness and emotional experience

3 讨论与总结

研究发现,积极情绪体验在社会善念分组上的主效应并不显著,但感知社会善念水平与积极情绪体验呈显著正相关,与消极情绪体验呈负相关,却并未达到显著水平.这与窦凯[5]等的研究结果一致,这说明相比于负性情绪,积极情绪体验在人际互动中对合作行为的影响更强烈.之后进一步的回归分析结果验证了感知社会善念水平对积极情绪体验的显著正向预测作用,即当被试感知到对方较高社会善念水平时,会有更强烈的积极情绪体验.基于社会善念范式的操作原理可知,在互动过程中,人们不用为对方提供明显的帮助,只需要把更多的选择机会留给对方,就可以让其感受到自己更高水平的善意,从而还可以使得对方的积极情绪体验更加强烈.以往实验大多是在大学生群体中开展[5,15],而本研究将其拓展到了小学生群体,从实验结果可以发现,儿童感受到互动方更多的善意时,会自发产生积极情绪.这与杨莹和寇彧[16]的观点一致,即社会善念行为之所以会提升行为接受者的积极情绪,是因为其自主性需要得到了满足,即在人际互动过程中感到自己受到了尊重,体验到了自由感.这说明小学高年级学生可以通过感知对方是否充分照顾其自主选择的需要,从而获得积极或消极的情绪体验.小学高年级学生感知到对方较低的社会善念时并不明显伴随着消极的情绪体验,但是对较高水平的社会善念有着更明显地觉察.已有研究[8]证实积极情绪能够提高人的主观幸福感,对生理心理健康都具有积极作用.如今,未成年人的身心健康备受重视,在纷繁的现代化社会中,该如何促进儿童的健康发展显得尤为重要.该研究的重要启示在于为小学高年级学生群体留下更大的选择空间,更有助于他们积极情绪的激发.因此,家庭和学校在对儿童进行教育时,应当更加尊重和保护小学高年级学生自主选择的需要,帮助他们建立一个更美好健康的成长平台.

本实验通过真实的现场互动形式,考察感知社会善念水平与情绪体验的相关关系,从研究结果可以得出结论:在小学高年级学生群体中,感知社会善念与积极情绪体验存在着紧密联系,当儿童感知到对方较高的社会善念时,会有更强烈的积极情绪体验.本研究拓展了社会善念范式的研究领域,同时希望能够对儿童心理健康教育方式起到启发作用.