监管政策、高管薪酬和资本结构

——基于我国上市公司数据分析

王明虎(教授/博士) 周虹晶 李艳萍

(1安徽工业大学商学院 安徽马鞍山 243002 2江苏大学财务处 江苏镇江 212013)

一、引言

资本结构是影响企业价值的重要变量,其本身也受到各种因素的影响。薪酬激励是公司治理的关键因子,高管薪酬水平偏低,是我国公司治理的重大问题之一[1-2]。适当提高薪酬激励水平,可以促进高管增加投入,降低代理成本[3-4]。根据这一逻辑推理,激励水平提高促使经理与股东利益一致,从而会吸收成本更低的债务融资,增加企业价值[5],因此公司负债水平会适度提高。而从实证研究结果看,现有研究对高管薪酬与资本结构之间关系认识不一致,需要进一步研究厘清。

从我国情况看,高管薪酬与资本结构的关系还受到政策制度以及市场因素影响。首先,近年来出台的各种形式的“限薪令”等,导致高管薪酬与业绩敏感性降低,影响高管财务政策选择;其次是“八项规定”的出台直接限制了国有企业高管在职消费,影响高管效用和行为选择,上述因素如何扰动高管薪酬与资本结构的关系,值得进一步探讨。

本文在充分考虑我国国情和政策背景基础上,运用数理模型,研究企业高管薪酬和资本结构之间的关系,然后引入薪酬监管政策,探讨其对高管薪酬和资本结构之间关系的影响,最后运用上市公司数据对理论分析进行检验。本文可能的学术贡献在于:(1)综合考虑显性和隐性薪酬变动对资本结构影响的差异,全面评估高管薪酬对资本结构的影响;(2)结合监管政策变动,解析我国特殊外部治理机制对高管薪酬-资本结构关系的作用差别,建立公司“外部治理-高管薪酬-资本结构”分析框架。

二、文献综述

资本结构是企业价值的重要影响因素[5-7],其自身也受到各种因素影响,高管行为是其中一个重要因素,高管人员具有出于自利来调节公司负债水平的动机[8]。高管激励作为公司治理的重要方面,影响高管行为,进而影响资本结构。在这方面的文献中,主要研究主题包括:(1)货币薪酬与资本结构的关系,一些研究发现,高管薪酬与资本结构负相关[9-10];另有学者研究表明这两者之间是正相关关系[11]。也有一些文献认为,货币薪酬和资本结构之间不是线性关系,而是U型或倒U型关系[12-13]。(2)资本结构与在职消费的关系,多数研究认为债务契约具有一定的在职消费抑制作用[14-15],但也有学者发现债务融资不能治理在职消费,反而成为增加现金流提供在职消费的渠道[16-17]。(3)高管激励与资本结构动态调整的关系,有研究发现适当的高管薪酬激励会加快资本结构调整速度[18-19]。(4)股权激励和资本结构关系,多数研究认为,股权激励程度越高,高管越偏向选择较低的资本结构[20],也有学者认为股权激励的提升导致更高的负债水平[21]。从研究的理论基础和视角看,大多数文献研究以负债的高财务风险和低资本成本为前提,以高管风险厌恶作为资本结构选择依据[22-23][20],在研究中主要以单一类型激励方式来衡量其对资本结构的影响。

现有文献为后续研究提供了较好的理论依据,但也存在如下一些值得思考的地方:(1)从研究结论来看,还存在较大的争议,特别是关于高管货币薪酬、在职消费和资本结构之间究竟是什么关系,并未形成较为一致的看法。(2)从研究的理论基础看,侧重于从公司债务的财务风险对高管行为影响角度分析,较少从高管效用角度出发,分析债务对高管不同类别薪酬(如显性和隐性薪酬)的影响途径,反推高管薪酬对资本结构的影响。而从实际情况看,我国上市公司债务约束并非高效[24-25],财务风险对高管的行为影响不具有决定性,而薪酬影响高管效用,直接影响其行为选择。根据这一分析,目前文献研究的视角和理论基础还可以进一步丰富。(3)从薪酬对资本结构影响本身的研究范式来看,多数以货币薪酬为主要研究对象,忽视了在职消费作为隐性薪酬对高管行为的影响,而在我国公司治理结构还不很完善的情况下,在职消费对高管行为具有很大的影响,忽略这个薪酬的重要组成部分来研究,其研究结果就可能存在一定的片面性。

三、理论分析与研究假设

(一)高管薪酬与资本结构

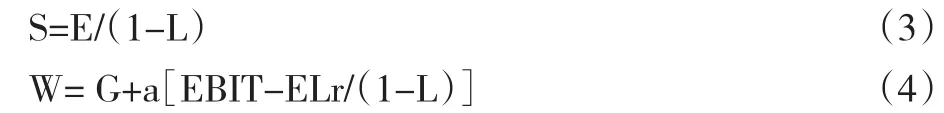

高管薪酬包括货币薪酬和在职消费两个重要组成部分①严格地说股权激励也可以列为薪酬的一种形式,但由于其计算分析难度过大,且不确定性因素多,因此本文未将其列入讨论范围。。本文用数理模型对高管薪酬和资本结构关系进行分析。首先,假定高管货币薪酬由两部分构成,一部分是固定薪酬,与企业业绩无关,另一部分是奖励,它与业绩成正比例关系。则企业高管货币薪酬计算公式如下:

式(1)中,w是某会计期高管货币薪酬总和,G为固定薪酬,P为某会计期公司营业利润,a为企业薪酬激励中对高管的奖励占营业利润的比例,假定其为常数。

为进一步分析资本结构与薪酬关系,首先进行如下设定:

式(2)中,EBIT为企业息税前利润,I为利息,D为公司债务,r为债务利息率。

设企业会计期初总资产规模为S,净资产为E,资产负债率为L,由于S=D+E,可知:

其次,假设高管在职消费与企业资产规模正相关②在职消费发生主要是因为公司运营过程中高管提升自身效用的私人消费。经理人为提高在职消费,会扩大企业投资规模,增加在职消费的开支范围。陈冬华等(2010)、罗宏等(2015)等研究证实了这一关系。,其计算公式如下:

式(5)中,z是某会计期高管在职消费总和,S为企业资产总额,b为高管在职消费占资产规模的比例,假定其为常数。根据式(3),我们可得以下公式:

再次,我们运用上述公式对高管效用进行分析。在职消费和货币薪酬都能增加高管的效用,但二者对高管效用的增加作用效果不同,一般认为,单位货币薪酬对高管的效用要高于在职消费,原因有二:其一,在职消费具有一定的风险,管理者可能出现使用不当被处罚;其二,在职消费替代性较差,而货币薪酬流动性强,完全由高管自由支配。因此单位货币薪酬效用大于单位在职消费。根据这一推理,我们假定如下公式:

③式(7)中将在职消费开平方后计入高管效用,主要是借用Scott主编《财务会计理论》的分析方法,具体参见William R.Scott.Financial Accounting Theory[M].大连:东北财经大学出版社,2011。

式(7)中,U为高管从薪酬中获得效用的总和,它来自货币薪酬和在职消费两部分。将式(4)、式(6)代入式(7),得到如下结果:

假定公司EBIT和E保持不变,对L求导,可得:

式(9)表明,资产负债率的增加对高管效用的作用受a、b、r、E等因素影响。(1)业绩薪酬激励变动的影响。式(9)中,当a等于0时,导数值为正数,说明如无业绩薪酬激励,则资产负债率增加会增加管理层的效用,诱使管理人员增加企业负债比例。当a逐步增大时,导数值逐渐变低,当a足够大时,导数由正变负,说明随着企业对高管业绩薪酬激励幅度的增加,资产负债率对高管效用的影响逐渐变小直至变负,因此高管会降低资产负债率,以提升个人的效用。(2)在职消费水平变动的影响。式(9)中,当b增大时,导数值增大,说明在职消费水平增加时,高管更倾向于增加企业负债水平。因此当在职消费水平低时,高管就不会注重增加负债来提升自身效用。鉴于导数值大小不明确,本文借用我国上市公司统计数据来测试式(9)的计算值,表1为高管效用导数计算定义表。

表1 高管效用导数计算定义表

本文通过收集2003—2017年A股上市公司相关数据对上述参数进行估计,并且对2010—2017年参数进行分年度测算,计算其导数值,具体结果见下页表2。可以看出,无论是分年度还是全样本,其导数值都是一个绝对值很大的负值,它表明提升资产负债率将会降低高管的效用,由于a为正值,导致导数值计算为负,在其他因素不变的情况下,a若增大时,导数会更小。高管会选择降低负债水平以提高自身效用。同理,在其他因素不变的情况下,b增大,则导数会更大,高管会选择提高负债水平。从表2看,2010—2017年a值有上升趋势,b值有下降趋势,而导数值有降低趋势。因此我们提出如下研究假设:

表2 高管效用导数计算数据表

H1:在其他条件不变的情况下,高管货币薪酬水平与资本结构呈负相关关系,高管在职消费水平与资本结构呈正相关关系。

(二)监管政策、高管薪酬和资本结构关系

在我国,国有企业高管的薪酬和在职消费在很大程度上受到国家监管政策的影响[1][26]。从近期来看,主要包括2009年和2015年的“限薪令”,以及2012年底的“八项规定”。多数文献研究表明,上述政策对企业特别是国有企业高管的货币薪酬和在职消费产生了一定的限制效果[26-29]。由于上述政策对国企高管的限制并非是国企高管的自主选择行为,因此其对资本结构关系的影响需要重新审视。我们仍旧以数理模型为据进行分析,根据两次“限薪令”的规定精神,国企高管的业绩薪酬要在兼顾企业业绩的基础上有封顶,确保薪酬差距不能过大;而“八项规定”则对在职消费的主要项目开支进行严格限定,国企高管不能通过扩大资产规模来增加在职消费水平。根据上述论述,假定在“限薪令”和“八项规定”后,国企高管的薪酬w的取值如下:

式(12)中,Gx为根据限薪令对国企高管薪酬的最高限额,式(13)中,bx为根据“八项规定”对国企高管限定的合理在职消费。则高管的效用函数如式(14):

当国企高管薪酬低于Gx时,利用式(14)对L求导,得:

当国企高管因限薪令被限定为Gx时,效用函数导数与L无关。

总结这两种情况可知,当国企高管薪酬低于限薪标准时,货币薪酬与资本结构的负相关关系存在;一旦国企高管薪酬超过限薪标准而被限时,货币薪酬就不再影响资本结构,因此,限薪令的存在导致货币薪酬与资本结构的负相关关系降低。从在职消费看,“八项规定”后国企高管在职消费受限,不再与企业规模和负债水平有关。据此,我们提出假设如下:

H2:“限薪令”的出台降低了国企高管货币薪酬与资本结构之间的相关性;“八项规定”的出台减弱国有企业高管在职消费和资本结构之间的关系显著性。

四、实证研究设计

(一)样本选择

本文利用国泰安经济金融研究数据库(CSMAR)收集我国沪深A股上市公司年报财务数据,高管货币薪酬数据样本区间为2003—2017年,由于上市公司自2010年起较为全面披露八项费用,因此在职消费数据样本区间为2010—2017年。本文对样本进行了以下剔除:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除PT、ST、*ST上市公司;(3)剔除数据缺失的公司;(4)删除资产负债率大于100%的样本。为了减少异常值对研究结论的影响,本文对所有连续性变量进行了1%水平的Winsorized处理,数据处理软件是STATA 13。

(二)模型设计和变量定义

为验证本文提出的假设,我们设计如下模型:

上述模型中,被解释变量为资本结构(Leverage)。本文借鉴吴育辉、吴世农(2010)、Augustine等(2012)[30][9]做法,采用资产负债率衡量公司资本结构,资产负债率等于期末负债账面总额/期末资产账面总额。

模型中解释变量为Comp和Perks。本文以前三名高管货币薪酬总数的自然对数作为评估企业高管薪酬的变量。借鉴陈冬华等(2005)的“八项费用”法测算管理层在职消费[1],并取对数,作为在职消费的计量变量。为考察限薪令和八项规定对资本结构的影响,本文设置哑变量“Change”和“Eight”。主要变量的定义如表3所示。

表3 变量定义表

五、实证研究结果与分析

(一)描述性统计(见表4)

表4 主要变量描述性统计表

从表4数据看,资产负债率的均值为0.440,与王明虎等(2019)统计结果近似[31],说明上市公司整体负债水平未超过50%,整体财务风险不高。高管货币薪酬水平均值为155万元,大于中位数117万元,说明我国高管货币薪酬水平存在正偏,多数企业高管货币薪酬水平较低;在职消费均值为4 875万元,存在较高程度的正偏,其值高于货币薪酬水平。企业收入增长速度(Pgr)均值为0.210,但中位数为0.110,说明企业增长速度存在一定程度的正偏,多数企业增长速度并不高。

为进一步了解2013—2017年主要变量的变动趋势,本文分年度计算Leverage、Comp、Perk、Perk/income的均值,如表5所示。可以看出,高管薪酬(Comp)在2003—2017年逐年增加,从2003年51万元到2017年232万元,变化趋势较大。而资产负债率(Leverage)自2005年后呈下降趋势,符合假设1。在职消费的绝对值在2010—2017年呈现出一定程度的波动,但从其与收入的比值来看,2012年后呈现出逐步下降趋势,这和“八项规定”有一定的关系。企业收入增长速度(Pgr)2012年后有下降趋势,体现了“新常态”的影响。

表5 主要变量年度均值统计表

(二)主要变量组间均值检验

为进一步了解企业在监管政策变动下资本结构、高管薪酬和在职消费之间的关系变动,我们对主要变量进行分组检验,评估监管政策和市场环境变动对资本结构与高管货币薪酬与在职消费关系的影响。

鉴于“限薪令”和“八项规定”主要在国有企业执行,本文以国有企业样本为研究对象,评估其对国有企业高管货币薪酬及在职消费的影响。考虑到货币薪酬和在职消费受企业规模和业务发展等多种因素影响,本文分别从货币薪酬和在职消费的对数值和超额薪酬Excomp及超额在职消费Experks两个不同层次,观测监管政策的影响。

1.限薪令对高管货币薪酬的影响检验。我们分别将国有企业样本组按“2009限薪令”和“2015限薪令”前后进行分组,观测其Comp和Excomp变动,具体结果见下页表6。可以看出,高管的绝对薪酬在2009年及2015年限薪令后均显著增加,但超额薪酬显著减少,说明限薪令不是限制薪酬的绝对值增长,而是限制其增长幅度,这与许多文献研究的结果类似[28][32]。这就证明了“限薪令”确实显著影响了国企高管的货币薪酬。

表6 “限薪令”前后国有企业样本状况比较 单位:百万元

2.“八项规定”对国企高管在职消费的影响检验。我们将国有企业样本按2013年前后分组,检验其在职消费金额和超额在职消费的变动情况,具体结果见表7。可知,“八项规定”实施前后,虽然国有企业在职消费绝对值数额有所增加,但超额在职消费水平显著降低,这与梅洁等(2016)和王明虎等(2018)的研究发现类似[33][26],说明“八项规定”对国有企业高管在职消费产生了重大影响。

表7 “八项规定”前后国有企业样本状况比较

(三)相关性分析

表8结果显示,高管薪酬(Comp)与资本结构(Leverage)显著负相关,在职消费(Perks)与资本结构显著正相关,初步证实了本文假设1的正确性。企业收入增长速度(Pgr)与高管薪酬和资本结构均存在显著相关关系,间接表明企业收入增长确实对高管薪酬与资本结构的关系产生一定影响。控制变量与资产负债率的关系均显著相关,说明变量的选取合理。另外,各变量之间的相关系数大多不超过0.5,说明各自变量之间的多重共线性较小,可以进行多元线性回归分析。

表8 主要变量的相关性分析

(四)多元回归分析

1.假设1的回归分析。假设1的多元回归结果如下页表9所示。从回归结果看,第(1)和(3)列中,Comp和Leverage显著负相关,而在第(2)和(3)列中,Perks和Leverage显著正相关,验证了假设1的正确性。从其他控制变量的回归结果看,Soe、Size、Pgr、Tang、Board的系数显著为正,说明国有产权、企业规模扩张、营业收入增长、资产有形性提高、董事会规模增加会提高企业负债率水平;Roa、Top1、Unique、Cashf、Msh和Market显著为负,说明提高企业盈利能力、增加第一大股东持股比例、公司独特性、经营活动现金流量、高管持股水平和市场化进程都能降低企业负债水平,这些都比较符合财务管理理论;Rate与Leverage正相关,可能是因为当企业增加债务融资导致系统性财务风险可能增加时,中央银行为降低市场风险而提高市场利率,形成两者正相关关系。

表9 假设1多元回归结果分析表

2.假设2的回归分析。为验证假设2,本文通过加入交乘项(Change_Comp、Eight_Perks)的方法,检查两次限薪政策、“八项规定”对国有企业货币薪酬、在职消费和资本结构关系影响,具体结果见下页表10。从数据看,虽然Comp在(1)列和(2)列回归中都与因变量显著负相关,但Change_Comp在2009年限薪样本回归不显著,在2015限薪样本回归系数为正,都显示出限薪政策后薪酬与资本结构负相关关系的减弱,这证明了本文假设3的正确性。从第(3)列数据看,Perks与因变量显著正相关,但Eight_Perks与因变量关系不显著,这就证明了本文假设2的正确性。

表10 限薪政策、八项规定对货币薪酬与资本结构关系影响回归分析表

(五)稳健性检验

为保证研究结果的可靠性,本文做了如下稳健性检验:(1)变换高管货币薪酬、在职消费变量的计量方式,用董事、监事和高管前三名薪酬总额的自然对数代替高管货币薪酬;用间接法将年报中披露的管理费用中扣除与职务消费明显不相关项目后的余额的自然对数衡量在职消费[38],重新对假设进行回归,结果与前文大致相同,验证了假设的正确性。(2)对“限薪令”和“八项规定”实施前后进行分组回归,结论与假设3相同。(3)考虑到政策可能存在滞后效应,将“2009限薪令”以2011年作为政策实施第一年,“2015限薪令”以2016年作为第一年,“八项规定”以2014年作为政策执行第一年,所得结论与前文相同。(4)为避免内生性问题,将高管货币薪酬、在职消费滞后一期再次进行回归检验,结果与前文保持一致。具体结果见表11。

表11 变换高管货币薪酬、在职消费变量的稳健性检验回归分析表

六、研究结论与启示

本文通过理论分析,探讨了收入增长、监管政策与高管薪酬-资本结构关系,本文有如下发现:(1)高管货币薪酬水平与资本结构负相关,而在职消费与资本结构正相关;(2)限薪政策、“八项规定”等监管政策弱化了国企高管薪酬与资本结构的关系。进一步研究发现高管货币薪酬主要通过提升盈利能力和降低资产规模路径降低负债水平,而在职消费主要通过资产规模来影响资本结构。

根据上述研究结论,高管货币薪酬的提高可以促使高管努力工作,提高经济效益,从而降低企业负债水平,这在我国债务治理效率低下的情况下,具有一定的积极作用。而在职消费与负债水平正相关,说明负债对高管在职消费的治理效果差,反而成为在职消费的来源之一。在这种情况下,国企去杠杆具有一定的积极意义。根据监管政策与高管薪酬及资本结构关系看,市场环境的约束可以促使高管采取措施降低负债水平,而监管政策因为其刚性而缺失对高管薪酬和资本结构之间的调节作用。因此在加强国企高管行为约束的同时,适当引进市场机制对国企高管进行激励,是深化国有企业改革,提升国有企业效率的重要渠道。