叙事结构视域下的小说文本解读

章桂周,安徽省舒城中学教师。

小说作为一种重要的文体是中学语文一块重要的教学内容,相关的文本解读文章如过江之鲫,但多是从小说的情节、人物、环境等传统要素入手,多为文本细读,争论一词一物之胜。即使少数论文引进了西方的叙事学理论,也多是从叙事视角、叙事时间等角度来谈,而鲜见谈论叙事结构的。叙事结构是指故事的构成要素和构成原则,是整个叙事学的重镇,也可以说是叙事学追求的终极目标。笔者不揣冒昧,欲以《林教头风雪山神庙》(以下简称《林教头》)为例,从叙事结构的角度谈谈小说文本解读。

一、叙事模式:二元对立

叙事学家们的理想是:通过一个基本的叙事结构来审视世界上所有的故事,设想从每一个故事中提取其基本结构,然后在此基础上建立一个无所不包的叙事结构,即那个隐藏在背后的最基本的故事。而叙事模式就是叙事学关注的一个重要理论问题。俄国的普罗普(Propp)开创叙事语法研究,提出“叙事功能”学说。在《故事形态学》一书中,他力图提取体现在每一具体的民间故事中同时又超越每一具体文本的基本结构。他从上百个俄国民间故事中归纳出了31种功能,它们在故事发展的六个时间中影响情节发展方向。并且进一步总结出四种类型的基本叙事功能模式:战斗型(H—I)、任务型(M—N)、联合型(具有两对功能的故事)、既不包括战斗功能又不包括任务功能的故事。

就《林教头》来说,故事情节张弛有致、曲折跌宕,是一波未平一波又起,如果我们舍去作品的细枝末节,就会发现其内在的深层结构模式——二元对立。其实,二元对立模式不仅存在于神话结构中,也存在于各类叙事作品中。如同普罗普的“战斗型”叙事功能模式,表现为与对头的战斗和战胜对头。

小说中,林冲和陆谦由自幼相交的朋友变成而今的生死对头。林冲代表的是失路的英雄,陆谦代表的是邪恶的权贵,陆谦谋杀在前,林冲反杀在后。陆谦背后的主使是高俅和高衙内,为了夺妻杀夫,一计不成又生一计。这次陆谦千里迢迢赶到沧州,就是为了追杀林冲。他事先买通了管营和差拨,他们共同密谋火烧草料场,想要烧死林冲,抑或烧伤之后再被他们杀掉,即使林冲侥幸逃得性命,烧了大军草料场也是死罪,官府自可名正言顺地出面抓捕诛杀。陆谦作为高俅的鹰犬帮凶,先是献计设局陷害林冲,后又一路追杀林冲,必欲死之而后快。林冲无辜受害,刺配沧州,他忍辱负重、隐忍不发,只等有一天遇赦,便回东京,重拾现世的安稳与幸福。然而高俅他们不肯放过他,不达到杀夫夺妻的目的绝不罢休。于是又派陆谦、富安到沧州来谋害他,以求斩草除根。故人李小二小心留神的提醒让林冲火冒三丈,买刀寻敌,准备反杀。直到草料场火起,林冲在山神庙里听到陆谦等人的对话,一切真相大白,林冲这才知道自己已经走投无路,于是绝地反击,手刃仇人,完成了从林教头到豹子头的华丽转身。

陆谦希望杀掉林冲邀功,林冲希望杀掉陆谦报仇,二者互为主角与对象,成为死对头,势同水火,不可俱生。最后林冲杀掉陆谦等人,报仇雪恨,由此从二元对立到最终达到一个新的平衡。

二、叙事逻辑:左右并连

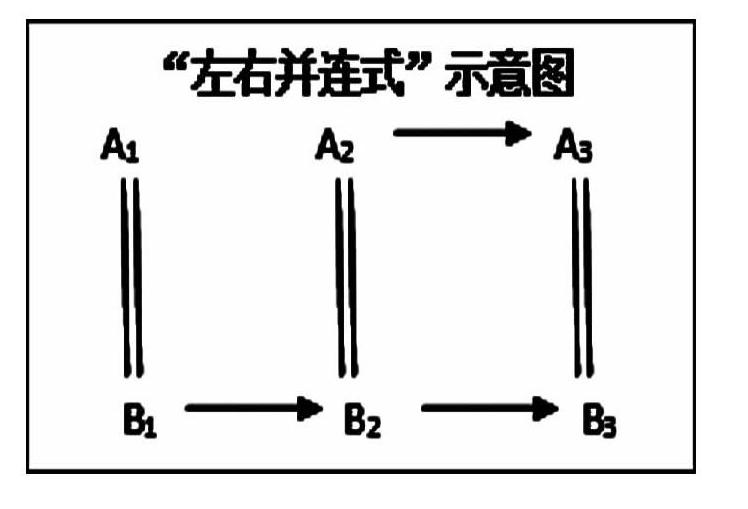

普罗普的“叙事功能”序列过于复杂,且基本按照时间顺序进行排列组合,对于功能之间的逻辑关系也没有进一步的阐发。法国的布雷蒙(Bremond)将普罗普的终点作为自己的起点,他在《叙事的逻辑》一书中提出了一个“叙事序列”的观念,以此作为叙事的基本单位,并用它来说明功能与功能之间的逻辑关系。叙事序列分为“基本序列”和“复合序列”两种。基本序列是由三个功能构成,功能与功能之间存在着严密的逻辑关系。三者构成一个不可分割的整体,可以构建一个简单完整的故事。具体来说,一个功能为情况形成,以将要采取的行动或将要发生的事件为形式表示可能发生变化;一个功能为采取行动,以进行中的行动或事件为形式使某种潜在的变化可能变成现实;一个功能为达到目的,以取得结果为形式结束变化过程。当然,情况形成只是意味着一种可能性,其中蕴含着种种变数,有可能没有变为现实,最终行动失败,未能达到目的。复合序列,有首尾接续式(连接式)、中间包含式(镶嵌式)、左右并连式(两面式)。复合序列更能适应多种多样的叙事类型。

就《林教头》来说,按照叙事时间的先后,一开始是陆谦等人处于优势,买通和勾结官差,密谋杀害林冲,而对于林冲来讲,敌暗我明,由于没有寻到仇家,就自心下慢起来,放松了警惕,基本上处于劣势。只不过后来出现变数,而且陆谦等人在火烧草料场后得意忘形,高谈阔论,才让林冲听了个明白,变成敌明我暗,由劣势变优势,最后奋起反抗,反杀仇人。

从陆谦来说,来到李小二酒店,请来管营、差拨,暗通款曲,密谋杀害林冲,情况形成。到第六日,管营、差拨故意抬举林冲看管大军草料场,将林冲诱骗到预谋加害之地,再趁当天雪夜,陆谦、差拨、富安三人四下点火,火烧草料场。这一毒计可以说有条不紊地实施,是为采取行动,而且变为现实。只是大雪压倒了草厅,林冲晚上借宿山神庙,没有住在草料场,这样不仅没有杀掉林冲,反而被林冲反杀,可以说行动失败,未达到目的。

从林冲来说,他听李小二说东京来了两个尴尬人,就怀疑是陆虞候来这里害他,先是大惊,后是大怒,准备寻敌报仇,这是情况形成。然后是采取行动,林冲上街先买了把解腕尖刀,城里城外,小街夹巷,团团寻找陆谦,只是一连多日没有消息,加之又被调去看管草料场,就渐渐放松了警惕,开始随遇而安起来,准备请泥水匠修理草厅,以为长久之计。最后夜宿山神庙,侥幸逃过一劫,听到陆谦等人的谈话,真相大白,这才奋起杀敌,雪夜报仇,行动成功,达到目的。

陸谦序列与林冲序列实际上是一体两面,属于同一事件,只不过从不同的观察角度来说,一个是谋杀,鬼鬼祟祟,一个是反抗,怒火喷发,属于复合序列中的“左右并连式”。

其中A为陆谦,B为林冲,两个序列几乎同时进行,从陆谦来说是设计对付,谋害林冲;从林冲来说是奋起报仇,反杀陆谦,二者实际上叙述的是同一事件,只是我们从不同角度两种眼光观察造成的。

三、角色模式:偶然变数

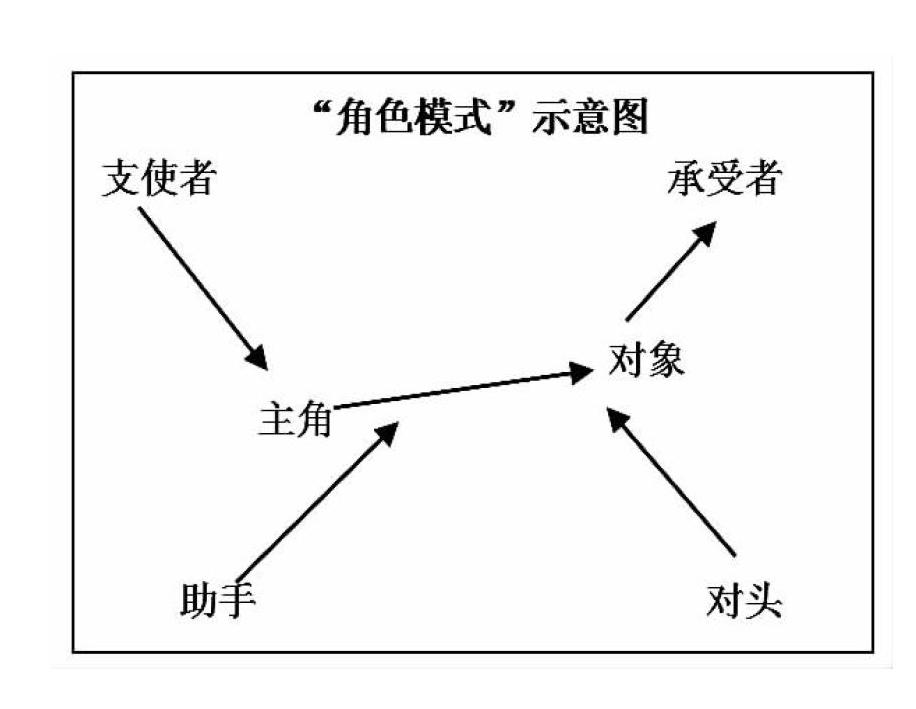

法国的格雷马斯(Greimas)在研究中吸取了符号学方法,注重从故事深层结构来分析情节要素之间的逻辑关系。他在《结构语义学》中提出一个包括六个行动位(actant,又译为“行动素”或“行动元”)的模型,认为任何一部叙事作品的情节结构都包含了六个行动位:主角、对象、支使者、承受者、助手、对头。所谓“角色模式”,即“支使者引发主角的行动,主角的行动指向一定的对象,在此过程中主角往往遭到对头的阻挠,通过助手的帮助,主角终于克服困难,获得对象,并授予承受者。(主角往往也是承受者)”[1]也就是说主角对对象产生欲望,二者处于支使者和承受者构成的交流情景中,主角与对象的欲望关系受制于助手与对头的关系。

其实,《林教头》中主角与对象可以互换,若将陆谦视为主角,那么支使者应该是以高俅为代表的官府黑暗势力,承受者则是以高衙内为代表的黑恶势力,助手则包括富安、管营、差拨等人,对头则是李小二。如果说林冲是主角,陆谦是对象,那么支使者则是不公平的命运,承受者则是林冲自己,助手为李小二,对头则是富安、管营、差拨等人。

但是,林冲如何从敌暗我明的劣势变成敌明我暗的优势,如何实现反杀,仅仅有一个助手李小二是远远不能实现的,这当中起着关键作用的恰恰是风雪和山神庙。所以,就《林教头》来说,风雪和山神庙不能仅仅看作环境描写或叙事空间,还应该视为一个关键的行动位,成为神秘而有力的助手,帮助林冲逃过一劫,进而反杀仇敌、反败为胜。正是风雪的寒冷,才让林冲前去市井沽酒御寒,从而偶遇山神庙;正是大雪压倒了草厅,才让林冲前往山神庙借宿;正是山神庙的庇佑,才让林冲逃过那场大火,才听到陆谦等人的高谈阔论,才识破他们的恶毒奸计。所以不必狭隘地理解角色,“和其它角色一样,助手与对头可以是人物,可以是人形化的动物,也可以是各种抽象的关系或力量。”[2]在这里,风雪为天,山神为地,代表着昭然的天理与正义,成为林冲的一个隐性的强大助手。正是这个偶然变数成了林冲的助手,陆谦的对头,才让陆谦的毒计泡汤,最终让林冲实现绝地反杀。

值得注意的是,这里还有一个角色反转问题。从表面看,朔风吹撼,大雪漫卷,撼动草厅,十分寒冷,风雪好像故意与林冲过不去,让他备受煎熬,似乎是林冲的对头。可是从后面的情节发展来看,这一切又好像是有意让林冲避开了凶险,从而死里逃生、躲过一劫,风雪反而成了林冲有力的助手。再说大军的草料也是如此。原本以为看管草料是个好差事,收草料时可以有些常例钱钞。草料应该是林冲的福星与助手,可是谁料想陆虞候火烧草料场,这些草料反倒成了谋害林冲的帮凶与对头,或者被烧死,或者也得死罪,将林冲逼到了绝境。所以,在一些故事中还要分辨一个人物在角色模式中的真正归属,有的也许在表面上属于某种角色,事实上却恰恰相反。

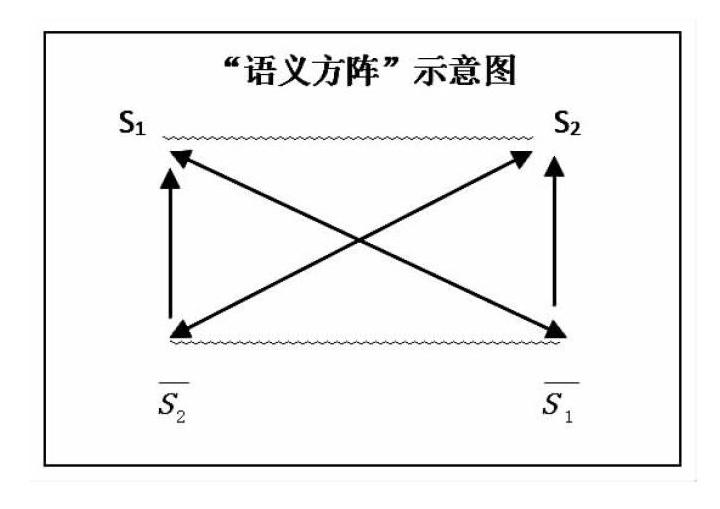

四、语义方阵:世道人心

格雷马斯叙事学中最著名的是“语义方阵”理论。他认为叙事作品看似复杂的对立或对应关系实际上源于某一核心二元对立项(设为S1/S2),而这个二元对立项又必须引出另一组与此相关的二元对立项(设为S1/S2)。如果我们将这两组二元对立项排列为一个四方形结构,就可以得到一个语义方阵。

其中~~代表对立关系,←→代表矛盾关系,→代表补充关系。

“语义方阵是产生一切意义的基本细胞”,它以一个基本的对立关系的语义轴为发端,引入各自的矛盾项,并将二者联系起来以体现出对立、矛盾与补充的三重关系,从而勾画出故事的脉络与灵魂。“这一分析模式的独特之处在于:以二元对立为核心结构,突出了行动素之间的相互对立或对应关系,揭示故事的深层关系结构。”[3]

《林教头》中核心的二元对立是林冲与陆谦。林冲原本过着安稳幸福的生活,可是自从高衙内岳庙偶遇和调戏林冲妻子张氏之后,这一切的安稳与幸福全都不复存在,接踵而至的是一次次的谋害与逼迫,先是白虎堂上设奸计,再是野猪林中谋性命,后是火烧草料场断后路,可以说将林冲完全逼入死角与绝境。陆谦不过是高衙内、太尉高俅的走狗爪牙,为他们的邪念恶行出谋划策、推波助澜。陆谦的背后是高俅,而高俅代表着黑暗朝廷和腐败官僚。高俅本是游手好闲的无赖棍徒,这个社会人渣居然因为皇帝的好恶而成为朝廷重臣,真的是冠履倒施。高俅为了自己的干儿子夺占林冲妻子,设下天罗地网,动用国家机器要置林冲于死地,而他则躲在国家意志的背后,假意公事公办,直到林冲在开封府幸免死罪以后才派出陆谦等人使用暗杀伎俩。金圣叹提出读《水浒传》的三段论法:“高俅来而王进去矣。王进去而一百八人来矣。则是高俅来而一百八人来矣。”[4]正是因为群小得势,才有英雄失路,才有后来英雄好汉铤而走险上了梁山,所以金圣叹说“乱自上作”。

从补充关系和矛盾关系来说,林冲虽然有着“豹头环眼,燕颔虎须”,但他做梦也没有想到自己会上山成为“反贼”,他的本愿与初心是要做个“顺民”的,他只想求得现世安稳,过好自己的小日子,并无什么野心与宏志。他一直想留在体制内,享受他的那份幸福。金圣叹在第六回总评中说,“林冲娘子受辱,本应林冲气忿,他人劝回,今偏将鲁达写得声势,反用林冲来劝”,这是“奇恣笔法”。[5]其实,林冲为了现世安稳,为了自己的小窝,一直是忍辱负重、逆来顺受,委曲以求小家之全。乃至刺配沧州,还想从妥协中找到挣扎着回去的机会,做回他的顺民。

陆谦、高俅一伙,虽然是朝廷命官、国家重臣,但他们的行径与贼寇无异,他们一样的强取豪夺、杀人越货,肆意地践踏公平与正义,蹂躏生命与自由。为了杀夫夺妻,不仅构陷罪名还雇凶追杀,這真是一群强盗贼寇,哪里还像是百姓的父母官。林冲作为八十万禁军教头,一个中级军官尚且受到这样的迫害,更何况一般的平民百姓。所谓的顺民反而更成了他们鱼肉和欺压的对象,他们的威仪与幸福完全是建立在这些顺民的不幸与血泪之上。高俅、陆谦的坏与恶绝不仅仅是个案和偶然现象,实则是朝廷黑暗、官僚腐败、官匪一体乃至天下无道的集中体现。

再从相关的二元对立来看,顺民与反贼原本是对立的两个世界,可是在林冲身上却得到惊人的统一。套用一句老话,是万恶的旧社会将顺民变成反贼。林冲只想做个顺民,过普普通通的生活,但他想做顺民而不得,只能铤而走险做反贼,这就是逼上梁山。林冲绝不是唯一的一个,天下无道,还有多少个像林冲一样的顺民被逼成了反贼。“其实,千百年来大多数中国人都是这样生活过来的,即使是被压在社会金字塔的最底层,如果不是略无生机,也不会铤而走险,去甘冒‘大逆不道的罪名。正因为如此,林冲的性格很有中国国民的代表性。”[6]反过来,从陆谦、高俅一伙来说,色厉内荏,他们在顺民面前何尝不是反贼,作恶多端;在英雄面前一样变得好似顺民,跪地求饶,完美诠释了鲁迅先生所说的主奴二重性。

叙事学不仅是一种文艺理论,也是一种方法论,它采用的是演绎法,重视的是普遍规则,实际上是一种文本会通,领悟作品的内核精神。需要说明的是,笔者对叙事学研究也只是略通皮毛,没有系统专业的训练,文中所谈是自己的一些学习体会,难免存有乖谬与疏漏,权作抛砖引玉,以就正于方家。

参考文献:

[1][2]罗钢.叙事学导论[M].昆明:云南人民出版社,1994:106,105.

[3]申丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M].北京:北京大学出版社,2010:49.

[4][5]张少康,刘三富.中国文学理论批评发展史(下)[M].北京:北京大学出版社,1995:332,344.

[6]石昌渝.林冲与高俅[J].文学评论,2003(4).