在校男大学生艾滋病KAP调查分析*

李 想 杨海霞

(1济宁医学院公共卫生学院;2济宁医学院法医学与医学检验学院,济宁 272000)

艾滋病也称获得性免疫缺陷综合征是由人类免疫缺陷病毒感染引起的以T细胞免疫功能缺陷为主的一种免疫缺陷病[1]。自1985年公布的第一例艾滋病病例以来,我国艾滋病报告率持续增加[2]。近年来艾滋病的感染途径发生显著变化,目前我国艾滋病感染患者主要由异性性接触,同性性接触,尤以男男同性性接触者增长最快。以往的艾滋病知信行调查研究都是以大学生为一整个群体开展,男大学生参与者较少,单独针对男大学生开展的调查也很少,由此导致男大学生群体在整个大学生的艾滋病健康宣教中被同质化,不能通过精准防控策略形成一个正向闭合反馈循环。现将在校男大学生对艾滋病知识、态度、高危行为的现状及其影响因素报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象

研究对象包括全国22个省级行政区(除台湾地区外)、4个直辖市(北京、上海、天津、重庆)、3个自治区(广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区)范围内的大、专院校男性大学生。本研究为现况研究,调查问卷采用匿名方式填写,通过微信、QQ两个社交平台邀请在校男性大、专高校学生在线填写。共发放调查问卷1033份,删除知识考查部分全部选择“不知道”选项及基本信息误填,答题时间不超过60s的无效问卷,回收有效问卷1011份(有效率97.87%)。

1.2 调查方法

本研究在咨询专家的基础上自行设计调查问卷,内容包括:1)个人基本情况。家庭所在地、专业类型、院校所在地区、年级、学历等。2)艾滋病相关知识。此部分主要根据中疾控办发[2016]43号文件《中国疾病预防控制中心关于印发艾滋病宣传教育核心知识与艾滋病知识知晓率问卷的通知》的“国八条”编写[3],并做出简单调整,8个问题中,≥6条正确即为知晓,<6条正确即为不完全知晓。3)个人观念、态度、行为情况。包括个人对性行为的态度、首次性行为年龄、安全套使用情况及HIV检测史等。在做正式调查之前,已进行小范围的预调查并通过预调查结果及反馈情况进行相应调整,调整敏感问题回答顺序及相应逻辑设置。

1.3 统计学方法

采用SPSS25.0统计软件进行统计分析,计数资料采用频数、频率(%)表示,率的比较采用χ2检验,多因素分析采用logistic回归分析,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般情况

共有效调查男大学生1011名,城镇453名(44.7%),农村558名(55.3%);医学专业325名(32.1%),非医学专业686名(67.9%);大学一年级61名(6.1%),大学二年级87名(8.6%),大学三年级249(24.6%),大学四年级366名(36.2%),大学五年级157名(15.5%),硕士研究生81名(8.0%),博士研究生10名(1.0%)。

2.2 艾滋病相关知识现状

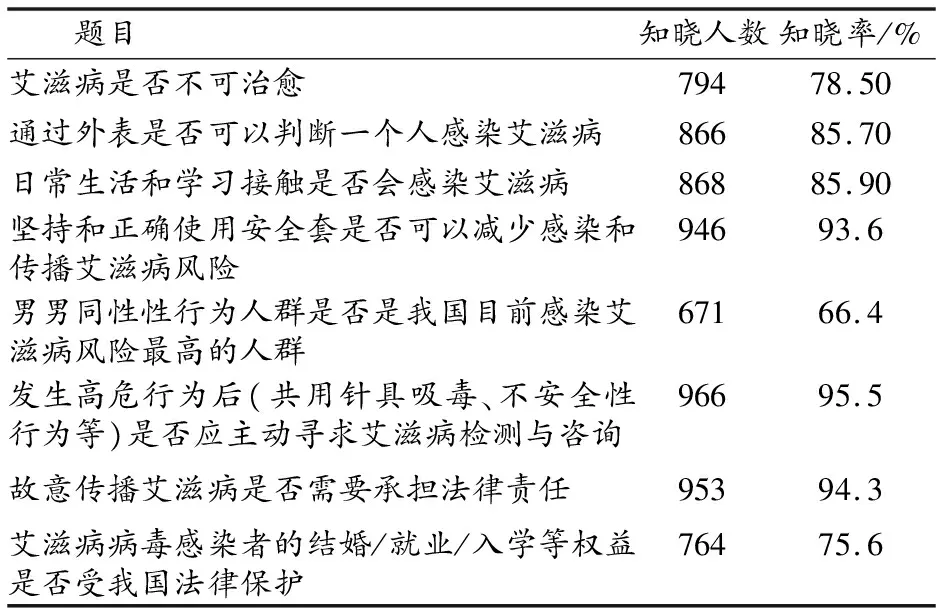

本次调查共设计了8个艾滋病相关知识问题,全部答对频数有354人(35.01%),总知晓频数863名(知晓率85.36%)。“男男同性性行为人群是否为我国目前受艾滋病危害最严重的人群?”回答正确率最低,为66.4%;“发生高危行为后(共用针具吸毒、不安全性行为等)是否应主动寻求艾滋病检测与咨询?”回答正确率最高,为95.5%。见表1。

表1 在校男大学生艾滋病相关知识现状

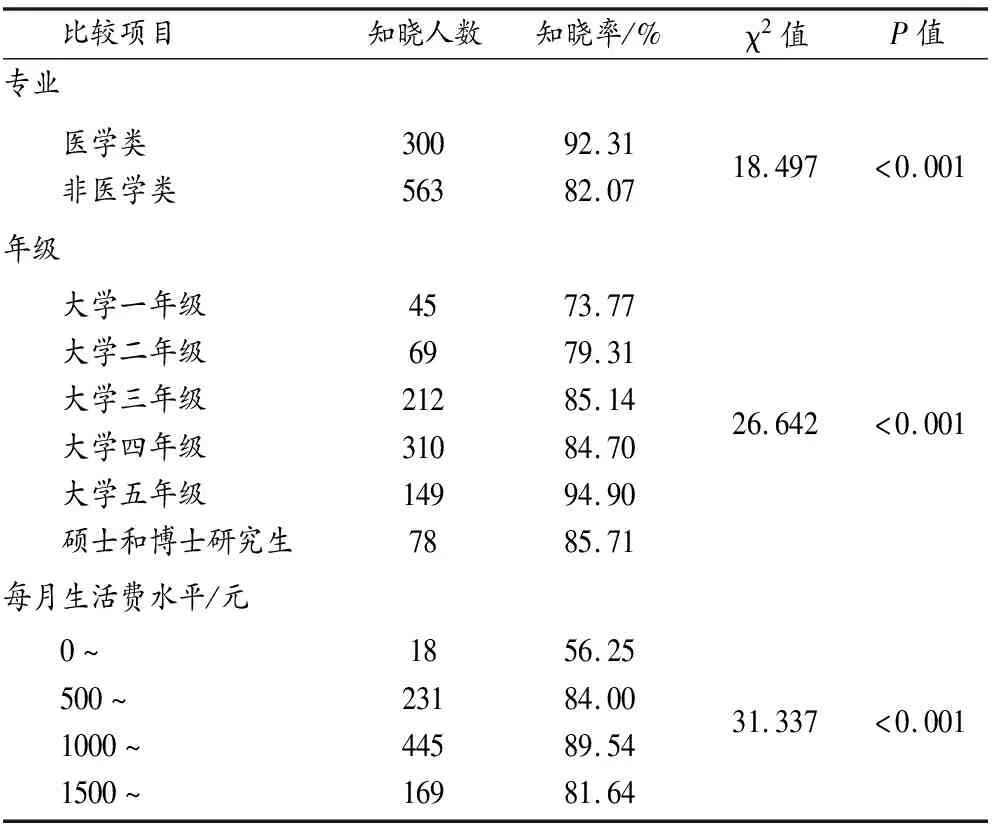

2.3 艾滋病相关知识分层比较

不同专业、年级、生活水平的男大学生间差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 人口学特征男大学生艾滋病相关知晓率比较(n=1011)

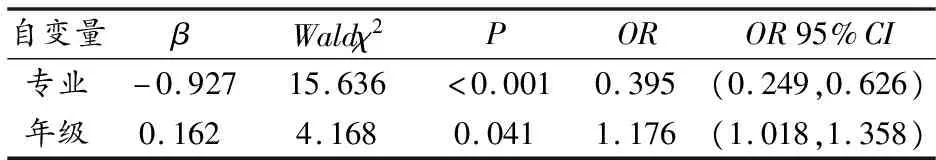

2.4 在校男大学生艾滋病相关知识影响因素分析

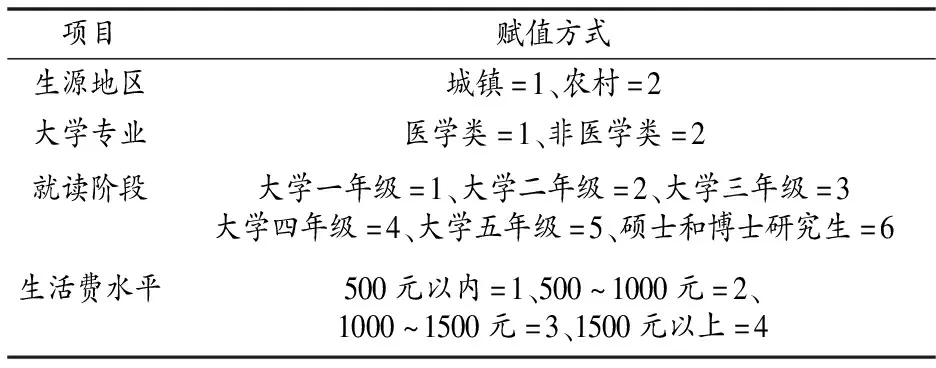

以是否知晓为因变量(不知晓=0、知晓=1),以生源地区、大学专业、就读阶段、生活费水平为自变量进行二元logistic回归分析,结果表明,专业、年级是在校男大学生艾滋病知晓率的影响因素。见表3、4。

表3 在校大学生艾滋病KAP非条件logistic回归分析自变量赋值方式

表4 在校男大学生艾滋病KAP非条件logistic回归分析

2.5 男大学生艾滋病相关态度、行为情况

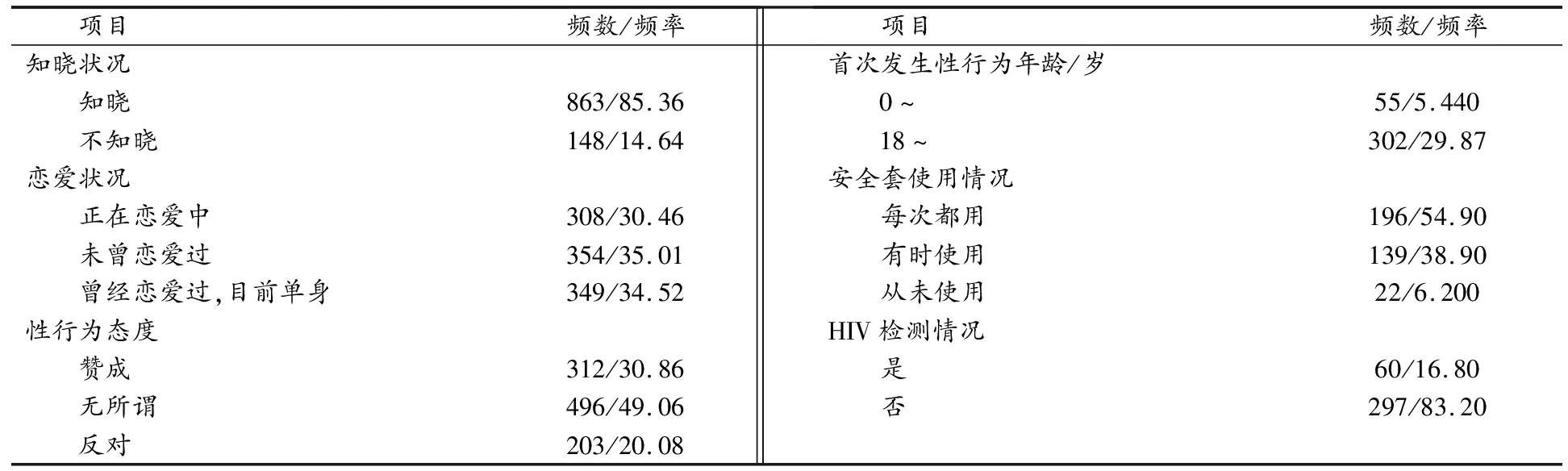

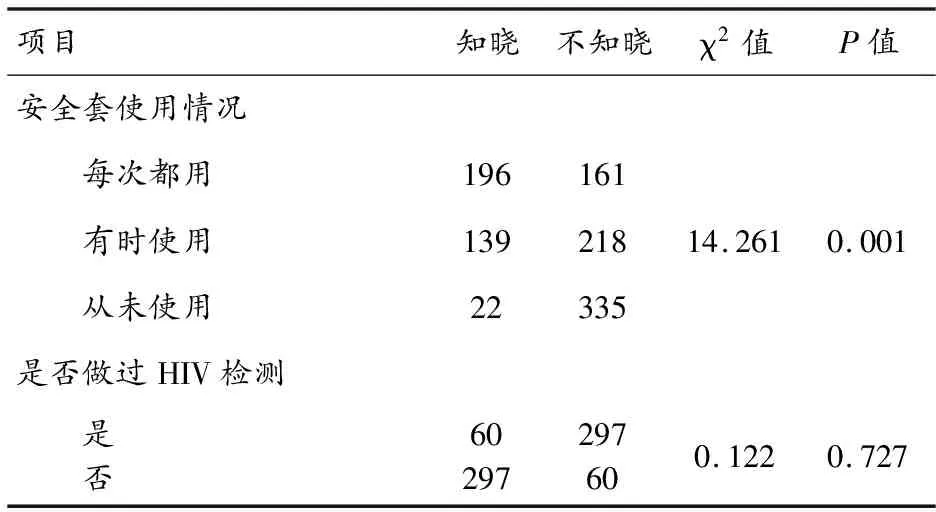

357名有过性行为的在校男大学生中,仅有54.9%每次都使用安全套,6.2%从未使用安全套,只有16.8%做过HIV检测。见表5、6。

表5 男大学生艾滋病相关态度、行为情况(n/%)

表6 艾滋病知晓情况与安全套使用、HIV检测情况比较分析

2.6 性教育及艾滋病防治健康教育现状

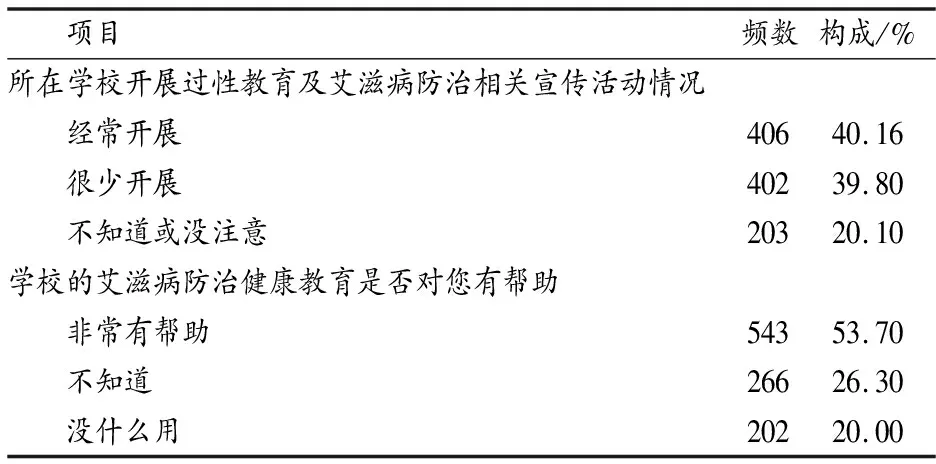

40.16%的男大学生认为所在院校经常开展性教育及防艾宣传活动,53.70%的男大学生认为学校防艾宣传教育对自己有帮助。见表7。

表7 性教育及艾滋病防治健康教育现状统计表

3 讨论

艾滋病是人类免疫缺陷病毒感染引起的免疫缺陷病,过去几年间,新诊断的大学生感染人免疫缺陷病毒年增长率为30%~50%[4]。而男男同性性接触者是人免疫缺陷病毒感染风险最高的人群[5]。张幸等[6]在2013年对杭州男大学生艾滋病知晓及健康教育需求调查中发现男大学生对大部分艾滋病相关知识知晓率较高,但部分艾滋病相关知识知晓率仍较低。此研究结果与丛黎明等[7]在2005年浙江大学生性病/艾滋病知信行研究结果基本一致。我国高校绝大部分为寄宿制,大学生在校时间远远超过在校外的时间,高校从而形成了一个独特的 “社区”[8]。大学是学生的人生观、世界观、价值观形成的重要阶段[9],对在校男大学生进行网络调查,对其艾滋病相关知识、态度、高危行为及影响因素进行分析,有助于日后开展相关健康教育提供参考依据及指导。

本研究显示,在校男大学生的艾滋病相关知识总知晓率为85.36%,与王怡欣等[10]2017年对全国部分省市大学生对于国家明确规定的8条大众需要掌握的艾滋病基本知识(简称“国八条”)知晓率为77.4%相比,有显著提高,全部答对频数有354人(35.01%),与张欣等[11]在2016年(3.42%)和2016年(1.46%)北京大学生艾滋病知晓率相比,均有较大提升,但“男男同性性行为人群是否为我国目前受艾滋病危害最严重的人群?”该问题正确率仅为66.4%,与国家规定的90%知晓率目标还有较大距离,说明2016年以来我国在校大学生对艾滋病的了解程度显著提高,但仍存在一定问题。此外,专业、年级是男大学生艾滋病知晓率的影响因素。医学专业知晓率与非医学类对艾滋病知晓率相差10%,说明非医学类院校还需再加强对艾滋病的健康宣教力度。此外研究发现,恋爱状况和知晓情况是影响大学生性行为及意愿的主要因素,对艾滋病知晓的人不易发生大学生性行为,认为学校艾滋病健康宣教及性病健康教育对自身有很大帮助的往往也是知晓的人,这部分人群更不容易接受同性恋,同时对待同性恋的态度也与周围男男同性性行为者的人数相关。本研究还发现,艾滋病知晓状况与安全套使用情况相关,说明对艾滋病了解较多的人,更容易在发生性行为时使用安全套,而对艾滋病知晓的人,HIV检测率却很低,与James等[12]在2018年进行的艾滋病知识可减少HIV检测史耻辱感的研究不符,可能与社会文化、大众舆论有关,因此,有必要针对此问题进行健康宣教,以免造成歧视、侮辱等消极行为的发生[13]。

综上所述,高校仍需加强艾滋病健康宣传教育力度,并紧密联系现实,将理论与实践相结合,增强大学生预防艾滋病的意识。

利益冲突:所有作者均申明不存在利益冲突。