春风化雨,润物无声

孙亚萍

摘 要: 思政课程是指高等学校思想政治理论课。课程思政主要是将思想政治教育元素,包括思想政治教育的理論知识、价值理念及精神追求等融入各门课程中,潜移默化地对学生的思想意识、行为举止产生影响。“中华优秀传统文化”非思政课程,本文总结“中华优秀传统文化”课程思政背景下的课程体系建设和特点。

关键词: 课程思政 传统文化 课程体系

2017年1月25日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,该文件成为复兴中华优秀传统文化的重大国策性文件。自该文件发布以后,全国范围内自上而下进行文化建设工作。课程思政是在构建三全育人的格局下提出的一种综合教育理念,指的是各类课程与思想政治理论课同向同行、协同育人,从根本上实现“立德树人”的教育目标。本文从三个方面对课程思政背景下的“中华优秀传统文化”课程体系进行建设研究。

一、课程思政背景下的课程改革总论

“中华优秀传统文化”课程在三个“课程思政”重要会议(2016年全国思政工作会、2018年全国教育大会和2019年全国思政课教师座谈会)的文件精神指导下,积极进行了课程思政的教学改革。该课程坚持挖掘课程内的思想政治元素,经过2个整年的教学改革实践,做到“3个做好”,即“用习总书记重要讲话精神引领职业院校思政课程和课程思政建设迈上新台阶讲话”内容。第一,做好课程思政的出发点和落脚点——立德树人;第二,做好课程教育中的全要素育人,塑造学生的美好心灵和理想信念;第三,培养大学生的世界观、人生观、价值观,引导学生养成良好的兴趣爱好、职业习惯和生活常态,涵养高尚的道德情操、思想品格和精神境界,实现知识内化与品德提升的和谐统一,价值观塑造与能力培养、知识传授的有机统一,实现全员全程全方位育人。

二、“中华优秀传统文化”的课程体系

“中华优秀传统文化”是我院的公共基础课、通识课,从2018年开始,学院根据《意见》①的指导精神,落实《意见》的总体目标,将该课程确定为公共必修课,2学分,36学时。该课程的课程设计内核是社会主义核心价值观,主要内容是观乎人文以化成天下;百花齐放、异彩纷呈;和而不同、美美与共三个方面。该课程体系的构建和教学改革的实现,表明落实了课程思政的指导思想,体现了中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信“四个自信”的内容。

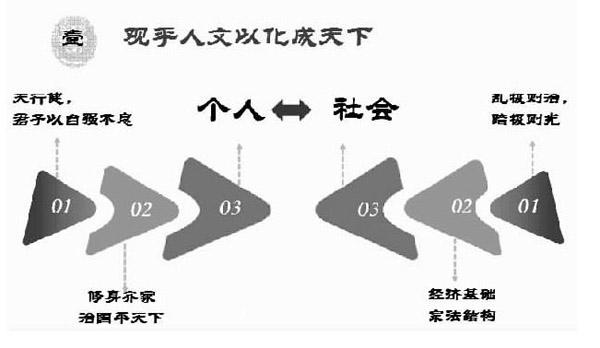

“中华优秀传统文化”课程第一模块是观乎人文以化成天下。该部分有个人和社会两条内在的逻辑线贯穿进行。一是个人层面的学习、熏陶、提升,个人层面的内容包括两部分,第一部分主要是文化的内涵外延及相关知识,第二部分是中国传统文化与理想人格,详细说明中国理想人格的目标及养成途径等。二是社会层面的文化的形成基础、展现状态、发展规律,社会层面的内容包括四个部分,分别是(1)中国传统社会,(2)中华优秀传统文化的发展演变,(3)中华优秀传统文化的整体面貌、内部特点,(4)中华优秀传统文化的基本精神、思维方式和价值取向。该模块的总结内容是个人与社会相互影响、融入提高。

“中华优秀传统文化”课程第二模块是百花齐放、异彩纷呈。该门课程属于公共基础课、通识类课程,这一部分是该门课程的主要授课部分,主要由逻辑上并行的五个部分组成,分别是文以载思、学以观世的哲学与宗教,流丽万有、东方意境的古代文学,风通道会、博大精深的传统民俗,十年窗下、立身行道的古代教育和科技,神人以和、绚丽多彩的中国艺术。该门课程的教学对象是在校学生,根据学院高等职业教育的办学层次,结合学院的学生来源,考虑学生的就业流向。课程的定位是人文素质教育,知识点的选择浅显易懂,重点培养学生“关注人的生活的、道德的、情感的和理智的和谐发展”②,学会独立思考,深入挖掘同一事件或同一案例的独有性,开发出学生的文化特质,培养学生对多种价值观的判断选择能力。

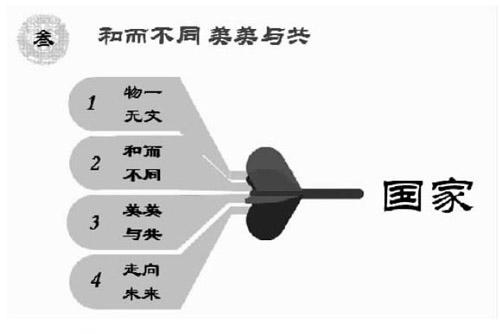

“中华优秀传统文化”课程第三模块是和而不同、美美与共。通过前两个模块的学习,学生已经整体掌握了文化的内涵外延,把握住了文化的本质,搭建好了中华优秀传统文化的基础框架,对优秀文化的展示形态、表现形式、深沉内涵、价值判断有了了解和认识。第三模块的设计思路在第一、二模块的基础上进行提炼和升华,形成了层层递进的符合纵向逻辑关系的四部分内容。该模块的主要内容包括物一无文③、和而不同④、美美与共⑤、走向未来四部分。物一无文、和而不同,展示出不同类别、不同地域、不同时间、不同文化的差异性,寻找文化的交流和互通。美美与共、走向未来,是对第三模块前两部分内容的再次提升和总结,在文化沟通中要形成互相包容、相互学习的认知态度,才能在个人修养、社会氛围、国家发展中建立起长足进步的思维意识。

“中华优秀传统文化”是以社会主义核心价值观为课程内核,上文三个模块是外在的授课内容。该课程有四个互相联系的层层递进的层级。第一层级是观乎人文以化成天下,百花齐放、异彩纷呈,和而不同、美美与共三个模块的授课内容。第二层级是在完成第一层级的授课内容时,任课教师有意识、隐形地对国家层面的价值目标、社会层面的价值取向、个人层面的价值准则进行教育,完成第三层级世界观、人生观、价值观的纠正、熏陶和培养。通过前三个层级教学的完成,最终让学生学会中外历史和当今社会中的文化事件、文化潮流,进行分析总结,让学生了解并认识时下的社会,进行分析判断,形成价值判断,养成思维习惯。

三、“中华优秀传统文化”课程思政的创新点——隐显双线并行

“中华优秀传统文化”课程思政的创新点是形成隐显双行的立体化动态育人过程。

1.“中华优秀传统文化”课程是文化育人中的显性因素,课程设计内核社会主义核心价值观是文化育人中的隐形因素,更好地体现立德树人的教育理念。在现实教育过程中,通过对学生调研发现存在一种不和谐的声音。部分学生反感政治类课程,只要是政治课,就有厌恶、不想学的心态。中华优秀传统文化课程正好解决了这部分学生的问题。从实际授课效果来看,作为通识类教育课程,学生们还是比较欢迎课程思政教学改革的。通过这门课程的学习,学生们普遍反映,能够了解文化潮流和文化现象背后的政治意图、文化建设起因、社会氛围形成等,已经能够充分调动学生的学习积极性,潜移默化地培养学生的爱国情怀,实现这门课程的培养目标。

2.“中华优秀传统文化”根据课程的教学模块和学院的教学安排,采取的线上网络教学、线下课堂教学双向立体化动态教学过程是显性教育因素,公众号和德学社的化育教育是隐形教育因素,更好地达到文化育人的效果。线上网络教学在新冠肺炎疫情防控期间,发挥了巨大的作用,帮助师生完成了教学任务。线上网络教学和线下课堂教学相辅相成,成为有效的教学手段。比如学生手中没有文字等教学资料,任课教师可以通过拍照的形式传到网络班级中,在教学平台中可以保存一到两年的时间,充分保证了学生对知识点的掌握。这种线上和线下教学手段的使用,充分体现了教育信息化的优势,保证了教学效果。

3.围绕文化育人进行的教科研项目、校内外大赛,体现了育人中的显性因素,完成教科研项目和校内外大赛过程中展示的创造、打磨、延展,体现了育人中的隐形因素,都达到了教育效果。课程组的教师们主持参与的省市校级教科研项目20多项,参与的大赛项目有10多项,通过这些项目的完成,师生们明显感觉有很大提高,在创造、打磨、延展的过程中,掌握了知识点,增强了理论转化实践的能力,更好地完成了文化育人、立德树人的任务。

4.“中华优秀传统文化”与校内的孔子学堂、综合素质活动中心和校外的文质轩国学中心联动培养是文化育人中的显性教育,学生社团国学社和汉服社举办的活动是文化育人中的隐形教育。校内外培养和学生社团互为表里,达到文化育人、立德树人的目的。

“中华优秀传统文化”是课程思政和思政课程的重要教学改革课程,通过两个年度四个学期的教学改革检验,充分体现了春风化雨、润物无声的特点,更好地达到了课程思政的目的,实现了立德树人的目标。

注释:

①《意见》是指《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,以下《意见》同指。

②通识教育[EB/OL].https://baike.baidu.com/item/%E9%80%9A%E8%AF%86%E6%95%99%E8%82%B2/10792170?fr=aladdin.

③“聲一无听,物一无文”,摘自《国语·郑语·史伯为桓公论兴衰》。

④“君子和而不同,小人同而不和”,出自《论语·子路》。

⑤1990年12月,著名社会学家费孝通先生在就“人的研究在中国——个人的经历”主题进行演讲时,总结出了“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”这一处理不同文化关系的十六字“箴言”。

本文为山东省职业教育教学改革研究项目《高职院校思政课程与课程思政协同育人研究与实践》(项目编号2019530)、山东省艺术科学“传统文化与经济社会发展”专项课题《传统文化与信息技术的交叉研究》(项目编号CT201911176)和山东经贸职业学院课题《乡村振兴战略背景下棚户区改造后文化转型提升模式研究》(项目编号YJKT2019202)的阶段性成果。