依托多元体验 建构质量表象

——《克与千克》教学实践与思考

文|杨海晓

【教学内容】

人教版二年级下册。

【课前思考】

《克与千克》是人教版二年级下册的内容,既是“数与代数”领域中的重要知识,也是今后解决有关质量问题的基础。《克与千克》是质量概念教学的“种子课”,在教学中应让学生通过生活情境,不断地体验、感知,从而建立质量单位表象。

虽然低年级学生在日常生活中经常接触到质量问题,但对质量单位还缺乏认识。归纳起来,有以下几个原因:

1.质量单位不像长度单位那样直观、具体,对质量的感知,不能只依靠眼睛观察就能得到,需要通过身体的知觉来感知、体验并作出判断。而且不同的外形、材质等因素,都会影响学生的分析和判断。

2.对于二年级学生来说,质量单位并不陌生,对于“斤”、“两”等生活中常见质量单位也比较熟悉。但是,对于这节课要认识的“克”与“千克”这两个国际质量单位是很陌生的。

3.大多数物体的质量不可能通过秤直接获取,而是要通过类比、分析等不同的思考方法去获得,这些思维方法对二年级学生来说还比较难。

【教材对比】

一、“瞻前顾后”,把握修订后教材方向

教学目标是教学活动的出发点和归宿。对同一内容在新旧教材中教学目标的研读对比,可以为我们更好地把握教材方向奠定基础。

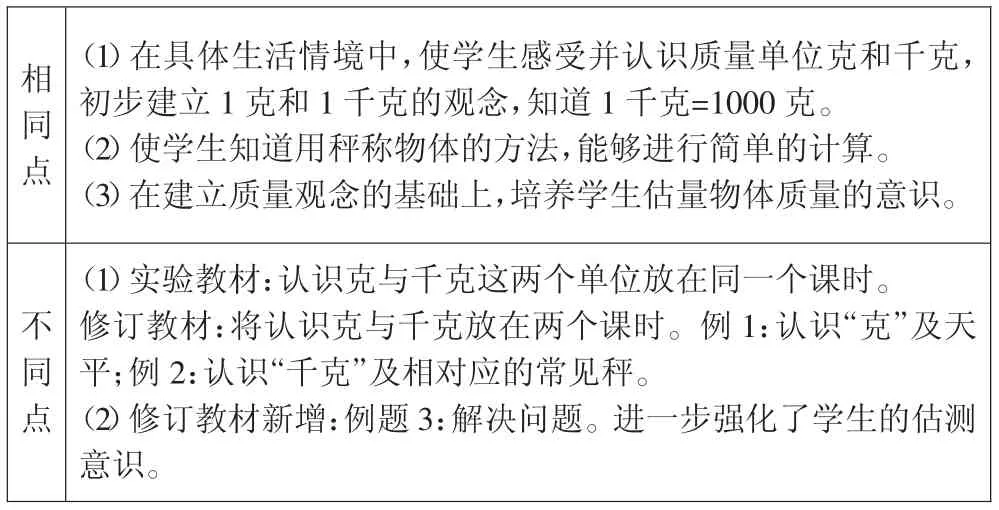

《克与千克》的单元目标在新旧教材中有哪些异同呢?

?

二、“左顾右盼”,感悟不同的精彩

不同版本教材对同一内容的编排,往往各有千秋,对比研读,让人受益匪浅。

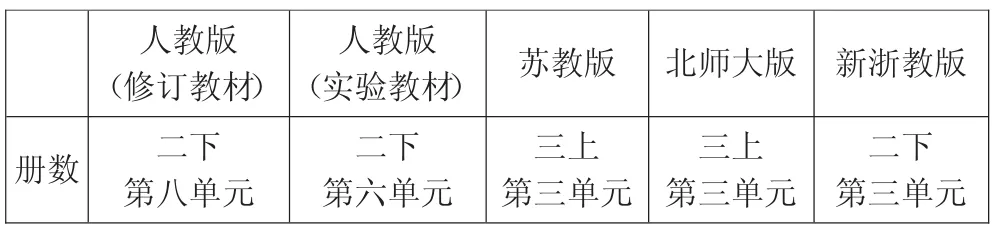

人教版(修订教材)人教版(实验教材)苏教版北师大版新浙教版册数二下第八单元二下第六单元三上第三单元三上第三单元二下第三单元

《克与千克》在各个版本教材中,基本安排在二年级下册或三年级上册,单元内容也大致相仿。结合上述新旧教材和各版本教材的对比,我们不难发现这样几个共性:

1.各版本教材都从学生熟悉的生活情境出发,以激发学生的学习兴趣与动机,使学生初步感受数学与日常生活的密切联系。

2.各版本教材注重通过动手实践等活动帮助学生建立1克和1千克的表象。教材中都有“掂一掂、称一称”等体验活动。

3.有意识地培养学生的估测意识。在学生建立1克和1千克的表象后,各版本教材都安排了先估测再实测的练习,让学生比较估测与实际测量所得结果的差别,从而修正自己的估测策略。

【教学过程】

一、以生活为踏板,在体验中感知质量单位

教学片断1:

师:通过你的调查,你认为表示物品有多重可以用哪些单位?

生:克、千克、斤。

生:公斤、吨、两。

师:斤、两是我们生活中常用的质量单位,而国际上通用的质量单位有克、千克和吨。今天我们就一起来认识“克”和“千克”这两个新朋友。

师:同学们,我们要想知道一个物体有多重,可以用什么办法?

生:看包装袋。

生:用秤称。

师:是啊!你们知道吗?秤的种类有很多。

(大屏幕逐一出示各种常见的秤)

【思考:为了将学生的“前概念”唤醒,以便投入到新知识的建构中去,在上本课之前,教师就布置了实践性作业,让学生到商店、市场、超市等一些场所调查采集信息。调查内容:常用的质量单位有哪些?日常生活中有哪些常用的秤?课前教师用几分钟的时间,以信息发布会的形式让学生交流收集到的有关信息、图片或实物,让学生在交流与讨论中逐步建立克与千克的初步印象。】

二、以操作为连接杆,在探究中建立质量表象

教学片断2:

师:现在老师手里有一个2分硬币,它的重量是多少呢?我们用天平来称一下,好吗?

(出示一个2分的硬币,教师用天平操作)

师:你发现了什么?

师:现在你知道这个2分的硬币有多重?(1克)

1.掂一掂(学生操作)。

师:请同学们找出学具袋中的2分硬币,把这1克放在手里掂一掂。

2.闭上眼睛,再掂一掂。

师:现在请同学们闭上眼睛,静静地感受,把这1克的感觉记在心里。(学生再操作)

3.汇报:感受1克有多重。

师:说一说,你有什么感受?(很轻、没有感觉)

师:1克的物品很轻很轻,我们几乎感觉不到它的重量。

4.找一找、估一估。

师:你觉得生活中哪些物品的重量大约是1克?

师:老师也给同学们准备了一些小东西,其中就有大约是1克重的,请你从信封里找一找、掂一掂,然后把它高高举起来。

师:想知道自己估得准不准,我们可以请谁来帮忙?

生:天平。(估对的跟老师挥挥手或点点头)

【思考:现代教育理论认为:“要让学生动手做科学,而不是用耳朵听科学。”尤其是“克与千克”的知识,“听过了,忘记了;看过了,记住了;动手经历了,才真的理解了。”本片断教学是让学生体验1克的质量并形成1克的质量表象,这是本节课的一个教学重点。首先,教师给学生提供1克的2分硬币作为体验的依托,通过两次掂一掂,多感官去经历、去体验,从而初步建立起1克的质量表象。再让学生从信封中找“大约是1克的物体”,这既是对1克质量表象的不断强化,同时也是一种对估测意识的渗透和培养。】

教学片断3:

1.建立1千克的概念表象。

师:拿出每个同学自己课前准备的1千克物品。用手掂一掂,有什么感觉?也可以用手拎一拎。

师:闭上眼睛,再次用心感受。你感觉1千克怎样?不能放下来,你觉得怎么样?(1千克比1克重很多很多)

2.汇报记录。

师:跟你的同桌说说你的1千克是什么?有多少?

3.同桌交换1千克的物品再掂一掂。

师:刚才我们知道了许多1千克的物品,如2包盐、1袋洗衣粉、3个苹果等,虽然东西不一样、数量不一样,但是它们的质量都是1千克。

【思考:学生有了前面建立1克质量表象的经验,在本环节中提供给学生适度的空间让学生亲身经历观察、比较,在体验中建构1千克的质量表象。虽然质量同样是1千克的物体,但它们的形状、数量等很可能是不一样的。丰富的1千克素材,充裕的体验时间和空间,有利于学生建立正确的1千克质量表象。】

三、以参照物为梯子,在对比中形成估测策略

教学片断4:

感受、建立“几克”的质量观念。

师:那么我们常见的1元硬币到底有多重呢?你是怎么估的?

生1:大概是4克,我觉得比我和同桌加起来的2个2分硬币重。

生2:我也觉得是4克,1元硬币跟我们四人小组4个2分硬币叠起来差不多重。

师:刚才我们知道1个2分的硬币大约有1克重,那么把4个硬币叠在一起就是大约4克。要知道估得准不准,请谁帮忙?

生:天平。

(通过天平的直观演示,发现1元硬币大约是5个2分硬币的重量,也就是大约5克)

师:请把5克的1元硬币放在手心里,然后闭上眼睛,掂一掂,把这5克的感觉记在心里。

师:那这只鸡蛋的重量大约是多少呢?能用刚才的方法再来估一估吗?

估后再称,一只鸡蛋的重量大约是50克。四人小组间快速掂一掂。记住这50克的感觉。

小结:在我们估计物品重量的时候,不同的材质对我们的估计也会有影响。

师:但是我们估计物品有多重时,可以借助一些已经知道的物品质量去比一比,再估一估。

教学片断5:

感受、建立“几千克”的质量观念。

推算:把2袋1千克的东西合在一起,有多重?

师:下面我们来活动一下怎么样?(媒体出示)

体验:(1)同桌合作,拎一拎2千克的物品。(2)左手拎2千克的物品,右手拎一拎椅子,估一估有多重?

举例:你知道生活中哪些物品的质量也是用千克做单位的?(多媒体展示)

【思考:在这两个环节中,教师在学生已经建立了1克和1千克质量表象后,帮助学生去建立几克和几千克的质量表象,并以此作为今后判断物体质量的“参照物”。教师经常遇到学生填写质量单位时,出现令人啼笑皆非的错误选择。比如,一只鸡重2000( ),不少学生不假思索地填写“千克”,他们认为鸡的质量比较重。究其原因,学生在填写质量单位时,不应该只是简单地在几个单位之间选择,而是需要经历“表象提取——单位假设——参照比较——排除推断”的综合思考过程。同样以“一只鸡重2000( )”为例,学生相应的思考路径是:先提取单位质量1克、1千克的表象,然后结合量数“2000”进行单位假设、比较推断——如果单位选择“克”,一只鸡重2000克,等于2千克,大约是4包盐的重量(以1包盐重500克为参照物),比较符合;如果选择“千克”,一只鸡重2000千克,比学生的体重(以二年级学生大约重30千克为参照物)重很多,明显不符合。

学生对质量单位表象的建立需要经历长期的感知积累,只有储备了必要的参照物、具有合理推断的意识和策略,学生在单位填写时才有可能真正从感知臆断走向参照推理。因此,很有必要为学生建立实用而常见的质量参照物。笔者认为可以为二年级学生建立这样几个质量参照物:1克(大约2分硬币的质量),5克(大约1元硬币的质量),50克(大约1只鸡蛋的质量,也就是我们生活中1两重),500克(大约1包盐的质量,也就是生活中1斤重),1千克(大约2包盐的质量),30千克(大约二年级学生的质量)。

总之,教学质量单位时要充分考虑学生的认知特点和已有的生活经验,加强质量单位学习内容与生活实际的沟通和应用,引导学生建立质量单位表象,储备必要的参照物,具备分析推断的意识和策略。通过教学活动和实践操作,使学生获得清晰的质量单位表象,这样才能更好地帮助学生建立有关质量单位的概念。】