2019年赛艇世界锦标赛男子双人双桨冠军赛前6周训练负荷研究

郑 航,陈小平,2*,周喆啸,刘嘉俊

2019年奥地利林茨世界赛艇锦标赛(以下简称为“2019赛艇世锦赛”)中,我国赛艇双人双桨运动员张亮和刘治宇以小组第1晋级决赛,并获得男子公开级双人双桨冠军。这是中国赛艇公开级男子项目历史上第1块世界锦标赛金牌,是该赛季该项目最好成绩,运动员表现出极佳的竞技状态。回顾近几十年,我国赛艇男子公开级项目在国际重大比赛的成绩迟迟不能取得突破,很大原因可能与赛前几周不科学的训练负荷安排有关(陈小平等,2011)。

由于每年赛艇国际大赛比赛时间基本固定,运动员在参加世锦赛前会选择一些级别较低的比赛进行“热身”,以此调整比赛状态并观察对手。因此,运动员取得世锦赛胜利的关键在于自上一次比赛结束到世锦赛开赛前几周训练负荷的安排下,能否继续保持、提高前期积累的竞技能力并在比赛中表现出来,即形成最佳竞技状态。教练员通常根据不同训练目标将整个训练周期细分为几个阶段,其中,赛前减量训练是整个训练负荷安排的重点。赛前减量训练是指训练负荷在一段可变化的时间内,渐进地线性或非线性减少,以达到消除日常训练中累积的生理和心理疲劳,并使运动表现最佳化的过程(Mujika et al.,2000)。前期研究中,关于赛前减量训练的研究主要集中在游泳(Houmard et al.,1994a;Thomas et al.,2008)、中长跑(Houmard et al.,1994b;Spilsbury et al.,2015)和皮划艇(Garcia-Pallares et al.,2010;Le Meur et al.,2012))等耐力项目,已经证实优秀运动员通过不同模式的减量训练,专项成绩能够增长0.5%~6.0%。但是,对赛艇运动员,尤其是世界高水平运动员赛前减量训练和大赛前的训练负荷研究较少。

为此,本研究将紧扣运动员机能能力提升和疲劳恢复两个训练关键目标,运用训练负荷记录分析和运动机能检测评定方法,从训练外负荷与内负荷两个方面对国家队男子双人双桨张亮和刘治宇的赛前6周训练进行深入研究。通过对本次世锦赛赛前训练数据的分析,探索赛艇世界级选手的赛前训练负荷模式、机体能力变化规律以及二者之间的关系。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

研究对象为参加2019赛艇世锦赛我国双人双桨运动员:张亮,男,33岁,身高195 cm,体质量91 kg;刘治宇,男,26岁,身高191 cm,体质量88 kg。两名运动员均为国际健将。

1.2 研究方法

1.2.1 训练负荷实时记录

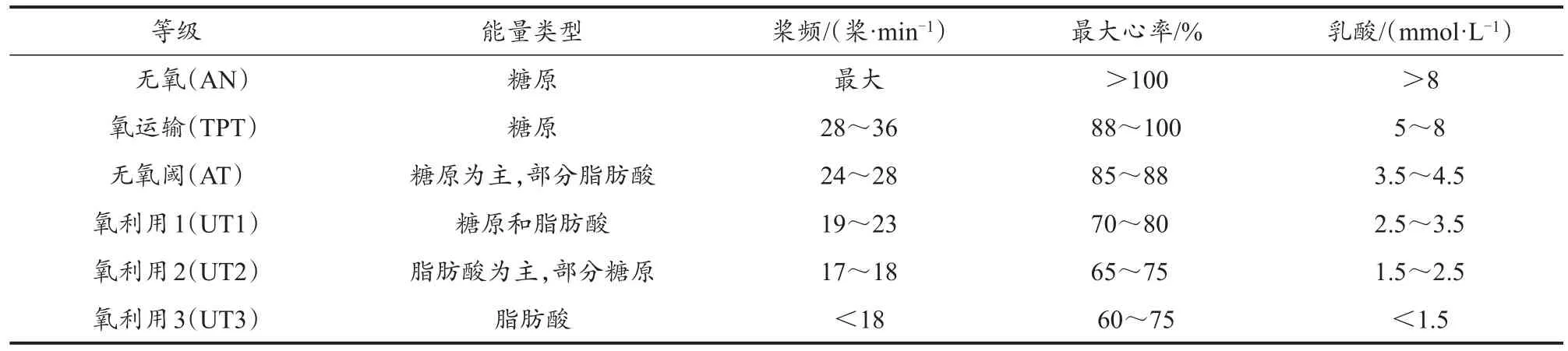

训练负荷是教练员给予运动员的训练刺激,也被称为训练的外负荷。长期以来,对训练外负荷数据的记录、分类和分析已经成为训练研究领域的国际通用研究方法(Bompa et al.,2018;Nolte,2005)。详细记录两位运动员2019赛艇世锦赛前6周训练负荷,包括训练课次、训练时间、训练方式(手段)、训练量和训练强度。计算周和总体(赛前训练阶段)的训练负荷,包括训练课/次、训练时间/min、训练距离/km和不同训练强度的训练量。训练负荷强度依据《中国体育教练员岗位培训教材(赛艇)》,将水上和测功仪训练划分为6个强度等级(表1)。

表1 我国国家赛艇队训练强度划分Table 1 Training Intensity Division of Chinese National Rowing Team

1.2.2 生理生化测试

内负荷是机体对外负荷的反应,或称为疲劳,这种反应是造成运动能力改变的主要原因。为了获取运动员整个赛前训练阶段的身体机能状态及其变化,在赛前5周、4周、3周、2周和1周对2位运动员共进行5次血液指标的采集,包括血红蛋白(HB)、血清肌酸激酶(CK)和血尿素(BUN)。采血时间为每周早晨6:00—6:30,要求运动员空腹采集耳血,随后处理并保存血样,待上机操作。运用便携血红蛋白测试仪(Hemocontrol德国)、三通道干式生化分析仪(ReflotronSprint德国)对指标进行检测。血样的采集和处理均严格按照操作规程进行,所有检测均严格遵守固定时间、固定人员和固定设备的测试原则。

1.2.3 数理统计

全部数据用Microsoft Excel 2019和IBM SPSSS statis-tics 21软件进行统计和分析,测试结果采用平均数±标准 差(M±SD)表示。

2 研究结果

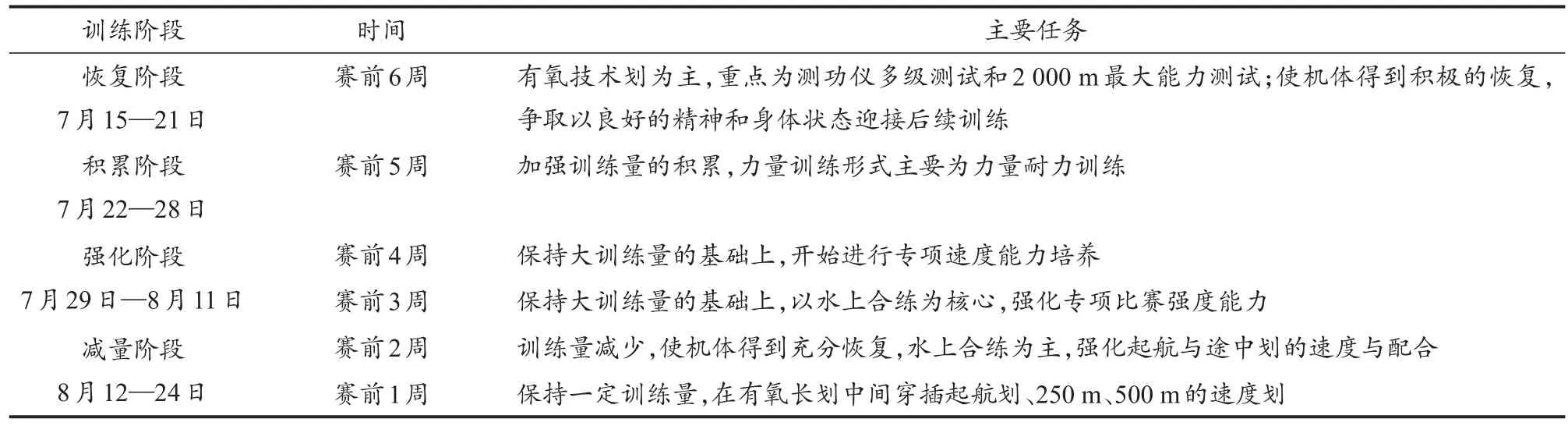

本次世锦赛,为了使运动员表现出理想的竞技状态,教练员根据不同运动能力的痕迹效应时间、力量和耐力同期效应、赛艇项目专项特征、运动员个人特点及其在一般准备期内的训练和之前比赛情况,制订详细的赛前训练指导纲要。其中,运动员在一般准备期内的训练和世界杯比赛情况是制订该大纲最重要的依据。根据不同阶段的训练任务,将整个周期分为4个阶段(表2)。

表2 男子双人双桨赛前6周训练大纲Table 2 Men’s Double Sculls’Pre-competition Training Schedule for the World Championships

2.1 训练负荷量变化特征

训练量是训练负荷的主要组成部分,可以理解为训练中完成活动的总量(Bompa et al.,2018)。整个训练周期内训练负荷量的变化可见(图1),训练量共1 021.00 km,平均170.20 km/周,其中水上训练总量为813.00 km,平均135.50 km/周,测功训练总量为208.00 km,平均34.70 km/周。恢复阶段训练量较低,共109.00 km,其中水上训练为58.00 km,测功仪训练为51.00 km;积累阶段训练量共230.50 km,其中水上训练为132.00 km,测功仪训练为98.50 km;强化阶段训练量共421.00 km(赛前4周水上训练为187.00 km,测功仪训练为38.50 km;赛前3周水上训练为176.00 km,测功仪训练为20.00 km;),2周训练量分别为225.50和196.00 km,其中水上训练为181.50 km/周,测功仪训练为29.25 km/周;减量阶段均采用水上训练,赛前2周为134.00 km,赛前1周为126.00 km。

图1 男子双人双桨赛前6周专项训练负荷变化Figure 1. The Change of Special Training Volume during Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training

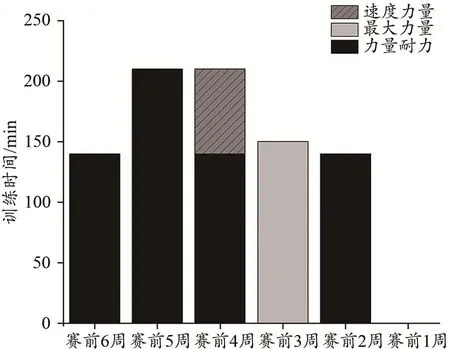

力量训练是赛艇运动员维持肌肉力量的重要训练方式,通常可分为最大力量、肌肉横断面、力量耐力和速度力量/爆发力(power)4类。本次赛前6周的力量训练主要以力量耐力训练为主(图2),鉴于每位运动员的力量强度不同,故记录训练课时长。本次训练周期力量训练时间共850 min,恢复阶段为140 min,积累阶段为210 min,强化阶段为360 min(赛前4周力量耐力训练为140 min,速度力量训练为70 min,赛前3周最大力量训练为150 min),减量阶段仅在赛前2周进行力量耐力训练(140 min),赛前1周未进行力量训练。

图2 男子双人双桨赛前6周力量训练负荷变化Figure 2. The Change of Strength Training Volume during Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training

再生恢复,指在结束主要训练内容后的拉伸恢复活动,主要形式为静力性拉伸、泡沫轴滚动。静力性拉伸(static stretching,SS),指将肌肉被动缓慢地牵拉至最大可忍耐的长度,并保持这种牵拉一定时间的拉伸方法(Sayers et al.,2008)。运动后运用静态拉伸能促进局部代谢,减缓延迟性肌肉酸痛,梳理肌筋膜软组织,促进身体机能恢复。泡沫轴滚动(foam rolling,FR)已经被证明是常用恢复肌肉机能的技术,被广泛用于恢复训练或运动康复中。有研究认为,泡沫轴滚动可以提高软组织伸展性,可以改善身体肌力失衡,缓解运动后肌肉酸痛,提高神经对肌肉控制,改善骨骼肌肉功能(Barnes,1997)。再生恢复时间与训练的课次有关,训练课次数越多,再生恢复的时间越多。本次赛前6周的恢复再生训练时长共1 190.0 min,平均时长为20.9 min,恢复阶段为180.0 min;积累阶段为220.0 min,强化阶段为420.0 min(赛前4周为220.0 min,赛前3周为200.0 min),平均 210.0 min/周;减量阶段为 370.0 min(赛前2周为190.0 min,赛前1周为180.0 min),平均185.0 min/周。

2.2 训练负荷强度变化特征

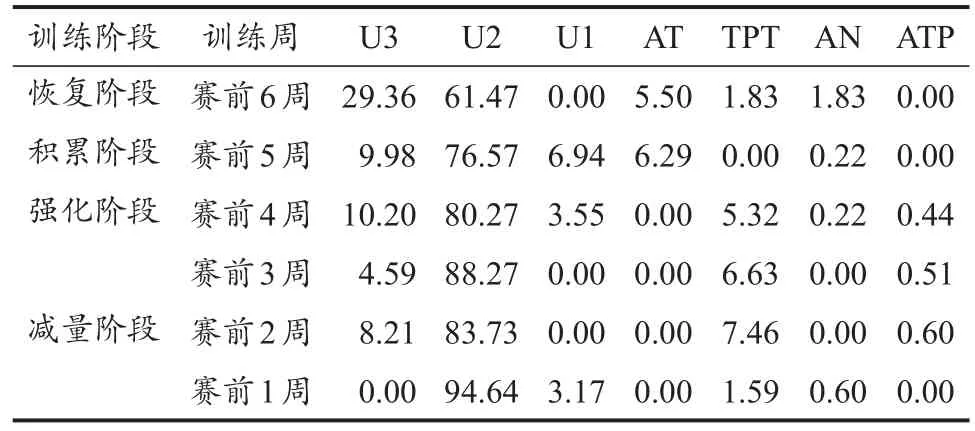

训练强度是运动员完成高质量训练的重要因素。整个训练周期中,低、中、高强度训练所占比例分别为90.79%、4.75%和4.46%。恢复阶段低、中、高强度训练分别为90.83%、5.50%和3.66%;积累阶段分别为86.55%、13.23%和0.22%;强化阶段2周低强度训练比例分别为90.47%和92.86%,中强度分别为3.55%和0,高强度分别为5.98%和7.14%;减量阶段2周低强度训练比例分别为91.94%和96.64%,中强度为0和3.17%,高强度分别为8.06%和2.19%(表3,图3)。

图3 男子双人双桨赛前6周不同强度训练变化Figure 3. The Change of Different Intensity Training during Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training

表3 男子双人双桨赛前6周负荷强度变化特征Table 3 The Changes of Training Intensity during Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training %

2.3 训练频率的变化特征

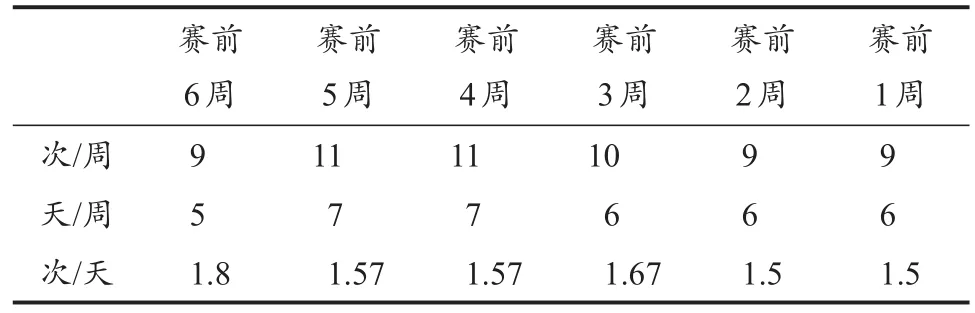

训练频率,指运动员每周进行的训练课次。两位运动员实际训练天数为45天,共进行57次训练课(表4)。恢复阶段的周训练频率为9次,训练天数为5天;积累和强化阶段第1周的训练次数为11次,训练天数为7天,即训练周每天的上午以及周一、周二、周四和周五下午进行训练,强化阶段第2周训练频率减少至10次,取消周日上午的训练,为运动员提供完整的休息日进行调整来促进恢复;减量阶段的周训练次数为9次,又取消了周五下午的训练课。需要注意的是,赛前1周的周日为比赛日,所以虽然该周总训练课次与前一周相同,但训练频率却升高了(表4)。

表4 男子双人双桨赛前6周训练频率变化Table 4 The Changes of Training Frequency during Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training

2.4 生理生化变化特征

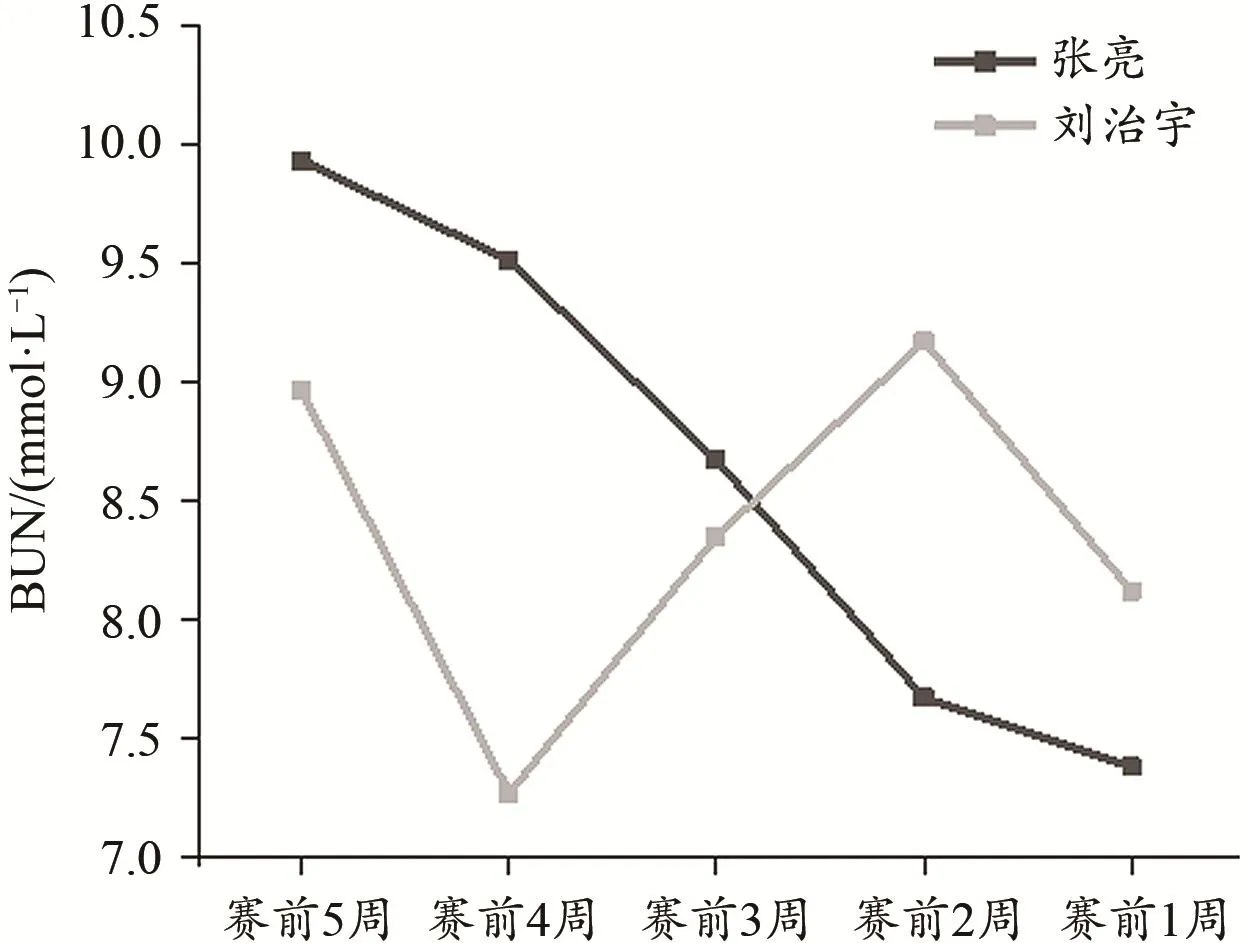

两名运动员血尿素指标在训练周期呈不同变化趋势(图4)。张亮血尿素指标呈逐渐递减趋势,赛前5周测值为9.93 mmol/L,赛前4周为9.51 mmol/L,赛前2~3周分别为7.67 mmol/L和8.67 mmol/L,赛前1周为7.38 mmol/L;刘治宇的血尿素指标在整个训练周期变化幅度不是很大,赛前5周为8.96 mmol/L,赛前4周为7.27 mmol/L,赛前2~3周分别为9.17 mmol/L和8.35 mmol/L,赛前1周为8.12 mmol/L,平均为(8.37±0.80)mmol/L。

图4 男子双人双桨赛前5周BUN变化Figure 4. The Change of Blood Urea Nitrogen during Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training

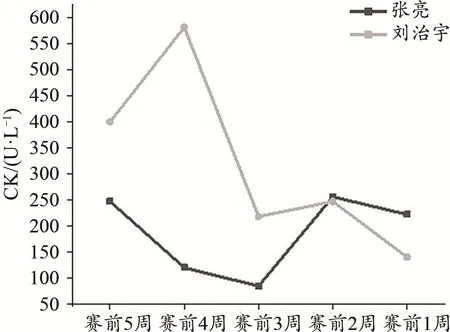

两名运动员血清肌酸激酶指标在训练周期呈不同变化趋势(图5)。张亮在赛前5周测值为247 U/L,赛前4周为120 U/L,赛前2~3周分别为56 U/L和84.3 U/L,赛前1周为222 U/L,平均为(185.8±78.4)U/L;刘治宇赛前5周为400 U/L,赛前4周为582 U/L、赛前2~3周分别为247 U/L和218 U/L,赛前1周为140 U/L,平均为(317.0±175.5)U/L。

图5 男子双人双桨赛前5周CK变化Figure 5. The Changes of Serum Creatine Kinase During Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training Phase

两名运动员血红蛋白含量指标在训练周期内呈不同变化趋势,但整体变化幅度不是很大(图6)。张亮在赛前5周测值为152 g/L,赛前2~4周分别为162 g/L、160 g/L和147 g/L,赛前1周为155 g/L,平均为(155.0±6.1)g/L;刘治宇赛前5周为159 g/L,赛前4周测值为161 g/L,赛前2~3周测值分别为158 g/L和176 g/L,赛前1周为166 g/L,平均为(164.0±7.4)g/L。

图6 男子双人双桨赛前5周HB变化Figure 6. The Change of Hemoglobin during Men’s Double Sculls’Pre-competitive Training

3 讨论

赛前竞技状态的形成与控制,可以追溯到20世纪80年代加拿大学者Banister(1982)提出的疲劳—适应双曲线模型(fitness-fatigue model)。该理论认为,人体在负荷刺激下会同时出现机体疲劳和适应两种反应,这两种相互对抗(antagonistic)的反应会根据负荷的变化而变化,并且二者之间存在某种关系。在高负荷训练情况下,机体疲劳的产生上升快于适应,其曲线高于适应曲线,但随着负荷的下降,疲劳曲线下降速度加快并逐渐与适应曲线出现交汇,交汇点被认为是运动员出现最佳竞技状态的临界点,重大比赛应该出现在该临界点之后,即最佳竞技状态区域出现(陈小平,2017)。因此,在充分消除疲劳的同时将能力的消退控制在最小范围内,是检验和评价最佳竞技状态形成的重要标准(Banister et al.,1999),这都有赖于教练员在赛前不同阶段训练负荷的合理安排,以及运动员对训练负荷的适应程度。

3.1 训练负荷量变化特征分析

世锦赛赛前6周的训练采用“1+1+2+2”模式,整个训练周期的训练负荷量为170.2 km/周,相较准备期(139.5 km/周)增加了22.01%,相对世界杯阶段(146.1 km/周)增加了16.5%。1)恢复阶段的训练量为109 km,以较低的训练量来促进恢复,使运动员具备良好状态进入下一阶段训练。期间,进行测功仪多级递增测试和2 km最大能力做功测试,使教练员更加了解运动员此时的有氧和专项能力水平,为后续制订训练计划提供依据。2)积累阶段相当于板块周期理论中的“积累”中周期,但由于赛程限制,以及运动员已经具备一定体能储备,此次积累阶段持续时间仅为1周,训练量为230.5 km,主要以大量低强度配合少量中强度来进行训练量的积累,几乎未进行高强度训练,促进运动员的基础有氧能力。3)强化阶段相当于板块周期理论中的“转换”中周期,教练员为了进一步加强运动训练负荷对运动员机体的生理刺激,以期在随后的减量阶段获得更大“超量补偿”效应,将2周训练负荷强度提高,训练量减小,下降幅度分别为2.17%和14.97%。其中,水上训练量呈“先上升后下降”趋势,测功仪训练量呈逐渐下降趋势,训练重心逐渐向水上训练转移。4)减量阶段相当于板块周期理论中的“实现”中周期,是整个训练周期的结束部分,主要目的是尽可能地减轻由前一阶段所造成的机体生理和心理疲劳,提高由训练引起机体的适应(Mujika,2009)。减量阶段2周的训练量显著下降,分别为134 km和126 km,且均为水上训练,较积累和强化阶段降幅达到41.9%~45.1%,减至最大负荷量的55%~58%。

Smith(2000)对“3+1”训练周期,即进行3周大训练量(训练量增加30%)紧接1周减量训练(训练量减少25%),发现测功仪500 m全力运动成绩均未发生变化。Steinacker等(1998)研究表明,赛前2~4周训练距离达到200 km,赛前1周下降至100 km,运动员最大摄氧量和最大功率达到最大,比赛成绩得到提高。McNeely(2005)认为,减量持续时间和幅度与运动员训练水平有关,低水平运动员减量持续时间短,且减量幅度相对小,高水平运动员减量持续时间长,且减量幅度大。另外,训练的“痕迹效应”(residual effect)是世锦赛期间训练的重要生理基础。痕迹效应,指在训练停止后,由系统训练引起的身体变化在超出一定时间后的延续效应(Issurin et al.,2008)。不同运动能力痕迹效应的保持时间存在显著差异:有氧耐力为(30±5)天,最大力量为(30±5)天,速度耐力为(18±4)天,力量耐力为(15±5)天,最大速度为(5±3)天(Issurin et al.,2004)。综上所述,对于高水平赛艇运动员而言,需要在重大比赛前安排3周的大训练量,且训练量达到平常负荷的120%~150%;需要2周及以上减量训练,且训练量降至最大负荷的60%,甚至更低。

在训练的设计与实施中,不仅应考虑各种不同能力和技术的增长,而且还要考虑若干能力训练效果之间的对抗与冲突,以期最大限度地规避或控制各种能力之间的损耗,提高训练效率和质量。同期训练(concurrent training),指力量素质和耐力素质的任务安排在相同训练时期的一种训练方法(Wilson et al.,2012)。目前研究已证明,力量(主要是最大力量)和耐力(主要是有氧耐力)的同期训练(在同一个训练单元)会出现不兼容的情况,降低力量或耐力训练效果(于洪军,2014)。

整个训练周期,运动员在恢复阶段每周进行2次力量训练;积累阶段和强化阶段的赛前4周,每周进行3次力量训练;强化阶段的赛前3周和减量阶段的赛前2周,每周进行2次力量训练,赛前1周未进行力量训练,整体呈“先上升后下降”的趋势。在力量训练课结束稍作休息后,通常会安排1节水上有氧训练课,根据同期训练效应,这将造成两者的不兼容。对于赛艇项目而言,训练频率每周不超过3次的力量训练是减少同期训练的不兼容性、提高运动员肌肉力量和爆发力的最佳负荷频率刺激。在训练顺序上,建议采用先力量后耐力,且间歇至少不低于8 h以保证运动员机体得到充分恢复,保障力量训练的质量(于洪军,2014)。提示,教练员在今后训练计划设计中需注意力量训练课的频率、顺序和间歇时间等。赛前1周未安排力量训练,这是因为力量耐力能够保持(15±5)天的“痕迹效应”,而且随着力量训练的减少,加快了运动员从疲劳中的恢复,在赛前调整出更好的竞技状态,从而在比赛中有更好发挥。Hakkinen等(1998)研究发现,减量期运动员的积分肌电图(IEMC)表现出神经活性的增加。

3.2 训练负荷强度变化特征

有关赛艇项目训练负荷强度分布的研究报道主要集中在全年训练,关于赛前训练分布较少。本研究显示,整个训练周期低、中、高强度训练所占比例分别为90.77%、4.76%和4.47%,以低强度有氧训练为主。而不同阶段又有各自不同的特点,恢复阶段通过低强度训练来促进运动员机体恢复,以测试形式进行中、高强度的训练;积累阶段则以低强度训练为主,同时进行少量的中等强度训练,几乎不进行高强度训练;强化阶段开始逐渐提高训练负荷水平,低强度和高强度训练比例逐渐升高,低强度训练比例从积累阶段的86.55%上升至92.86%,高强度从积累阶段的0.22%上升至7.14%,中等强度从积累阶段的13.23%下降至0。这是因为随着比赛的临近,乳酸阈训练逐渐减少,将重点转移至高强度间歇训练。以“队内对抗”的形式,采用长时间歇(long-interval training)和短时间歇(short-interval training)的高强度训练方式,分别进行模拟比赛全程2 000 m、途中1 000 m训练。减量阶段,赛前2周时的高强度训练比例继续升高,但需要注意的是,高强度训练比例虽然升高,但由于本周训练量显著减少,其训练量也是降低的。赛前1周时,低强度和中等强度训练比例增加,高强度训练比例减少。这是因为赛前1周的训练目的是加强运动员的起航和最后冲刺能力,主要采用冲刺间歇训练(sprint-interval training)的高强度训练方式,所以高强度训练量不大,但训练质量提高。有研究表明,在大量低强度负荷刺激的基础上,适当增加高强度负荷刺激,是促进耐力性项目运动成绩显著提高的关键环节(Lehmann et al.,1992;Stepto et al.,1999)。 Houmard(1991)认为,高强度间歇训练,加上训练量的减少,也可能对肌肉骨骼系统产生独特刺激,从而产生有利于提高表现的适应性。主要原因在于训练强度是维持有氧功率、调动无氧激素、维持速度和力量感觉的关键因素;根据“痕迹效应”,速度耐力可维持(18±4)天,而主要受中枢神经支配的速度素质,只能维持(5±3)天。

韩炜等(2019)对山东省公开级女子2018年全国锦标赛赛前训练研究发现,整个训练周期,低、中、高强度训练占全部训练时间的75%、18%和7%。李翔宇(2016)对河南省赛艇队备战2015年全国锦标赛的赛前训练周期强度分布研究发现,低、中、高强度训练占总训练量的75%~77%、19%~20%、4%~5%。相较而言,本研究低强度训练比例要高于上述研究数据,而中等强度则相反,高强度相差不大。造成该结果的原因可能与研究对象以及运动员运动水平、整个训练周期持续时间和减量阶段持续时间有关。需要注意的是,本研究未将力量训练计算入内,若考虑力量训练的因素,高强度训练的比例将会提高。这进一步表明,运动水平越高的运动员,其训练模式更接近“两极化”。

3.3 训练频率变化特征分析

教练员可以通过改变每周的训练频率来调整运动员的训练负荷,从而达到提高竞技状态的目的。在本次训练周期中,训练频率最高为1.57次/周,最低为1.28次/周,下降幅度为18.47%。有研究表明,采用减量前训练频率的30%~50%可以保持运动员的体能和运动水平(Bompa et al.,2018)。但 Mujika(2009)认为,高水平运动员的赛前训练频率不应低于一般准备期的80%。对于在水上比赛且技术要求高的赛艇项目而言,训练频率的减少可能加大运动感觉下降的风险。所以在本次赛前训练中,训练频率降幅较小,且主要是测功仪训练频率减少,而水上训练频率并未减少,而是减少了每次训练的时间和距离。

3.4 生理生化变化特征分析

对于运动员的机体状态,通常用生理生化指标对内负荷进行检测。血尿素和血清肌酸激酶常被作为反映训练负荷的指标,负荷量和负荷强度的增加都会不同程度地引起这两个指标的升高(冯连世等,2003)。通常情况下,血尿素更多被认为反映训练负荷量的指标。对于次日晨间取血的实验方法,一般以降到8.0 mmol/L以下表明恢复良好,训练量适宜。而肌酸激酶对负荷强度变化的反应比对训练量变化的反应更加敏感。研究发现,晨起安静情况下,成年男子运动员血清肌酸激酶的恢复值应低于300 U/L。

两名运动员对训练负荷量和强度的反应存在个体差异。张亮在赛前5周时的血尿素值最高,表明此时体内糖原和蛋白质等供能物质消耗较大,经过1周的调整,机体仍处于比较疲劳的状态。在积累阶段大训练负荷的刺激下,赛前4周时的血尿素并没有显著下降;但随着强化阶段训练负荷的调整,训练量逐渐减低,血尿素测值缓慢降低;减量阶段训练量显著减少,血尿素测值在赛前1周时降至最低。说明训练量的减少使部分被损坏的收缩蛋白(肌动、肌球蛋白)得到修复,体内合成代谢和分解代谢处于动态平衡。其血清肌酸激酶测值始终维持在较低的数值,而在赛前2周略微升高,这可能与赛前速度耐力高强度训练量的增加有关。刘治宇血尿素测值在整个训练周期都处于较高的状态,说明在训练负荷的刺激下生理反应较大,体内合成代谢和分解代谢处于失衡状态,提示,运动员需要加强再生恢复和休息时间,加强营养补充。赛前1周时,通过1周的减量训练,血尿素下降至警戒值,提示,骨骼肌对训练负荷开始产生较好的适应性。其血清肌酸激酶测值在赛前5周时处于较高状态,猜测可能是因为参加世界杯比赛、前一周递增负荷测试和2 000 m最大能力测试的负荷造成疲劳积累。赛前4周时,测值仍继续上升,且达到整个赛前的最大值,这可能与前一周大强度力量训练课频率的增加有关,提示,其在较大强度训练下机体耗氧量增加并产生大量代谢产物与自由基,引起细胞膜的损伤。赛前3周时,肌酸激酶测值下降至正常范围内。赛前2周时,肌酸激酶测值又有所增加,但增加幅度不大,可能与力量训练课强度提高有关。赛前1周时,经过1周的减量训练,血清肌酸激酶明显下降,机体疲劳降低。

血红蛋白是血液红细胞中重要的含铁蛋白质,其主要功能是运输氧和二氧化碳,同时参与体内的碳酸平衡和免疫调节,对耐力运动员的专项素质尤为重要,一般男子运动员为150~160 g/L。在训练和比赛期间,运动员血红蛋白含量受训练负荷、营养补充、休息睡眠等因素的影响会出现不同变化。因此,定期测定血红蛋白的含量有助于了解赛艇运动员对负荷的适应、营养及身体机能水平等。

整个训练周期,张亮和刘治宇的血红蛋白测值分别为(155.0±6.1)g/L和(164.0±7.4)g/L,均处于较好情况。在积累阶段结束后,张亮血红蛋白测值下降4.32%,这是因为耐力型运动员在大运动量训练开始时,易出现血红蛋白下降,研究认为这是红细胞溶血增多造成的(于基国等,1997)。因此,血红蛋白浓度降低是大运动量的早期反应,当下降幅度>10%~15%,说明整体训练负荷较大,明显影响体能。强化阶段,两人血红蛋白指标几周之后又出现回升,这是因为经过一个阶段训练后,身体对训练负荷产生适应,血红蛋白浓度回升,这是身体机能改善、运动能力提高的表现,此时运动员参加比赛成绩一般较好(冯连世等,2003)。而刘治宇赛前3周血红蛋白测值过高,可能是大量出汗使血液浓缩,提示,运动员需要在训练中和训练后及时补水。减量阶段,张亮出现细微下降,这很可能与高强度训练比例的增加有关。因为有研究表明,大强度运动训练后运动员血红蛋白浓度显著下降,但最大摄氧量无显著变化,有氧能力提高(季健民等,2001)。

本研究发现,高水平运动员在强化阶段受训练负荷的影响,往往产生较高的疲劳积累,而减量训练使运动员从疲劳状态得到恢复,在新的高度形成新的生理适应,即神经支配肌肉的能力得到提高,体内氧化酶活性提高,氧运输能力提升。

4 结论

1)为期6周的训练周期呈现“恢复-积累-强化-减量”的阶段划分。在整个训练周期,训练负荷量先上升后下降,以有氧训练为主,始终保持高质量的训练强度,训练负荷变化接近“两极化”模式。2)赛前减量训练是整个训练负荷安排的重点,其中训练频率下降18.47%,训练负荷量呈下降趋势,并逐渐下降至约为最大负荷的60%,力量训练负荷量呈下降趋势。3)生理机能状态的科学监控是形成最佳竞技状态的最佳保障。高水平赛艇运动员在强化阶段对于训练负荷的疲劳积累更高,且存在个体差异,可适当增加赛前减量训练的持续时间。