国民革命时期唐生智治下湖南政教关系研究

马海天

(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

国民革命时期,是中国经历社会大变革的时代,既号称信仰自由,保障民权;又要破除迷信,庙产兴学。在这两股背向而行的洪流中,佛教若要在夹缝中求得生存,就必须将适应新时代的新观念接榫于佛教教义与传统习俗之上。在这样的形势下,佛教界的革新运动应运而生。

危机中往往蕴含着机遇,政治衰败、国势萎靡的时局,亦是佛教可以大显身手的好时机。这一时期,“佛化”一词出现频率非常之高。“佛化”的主旨是尽最大力量推广佛教文化,将其传播到各个阶层,使更多的民众可以接受佛学思想。这就是所谓的“佛之教化,谓之佛化”[1]。为施行“佛化”进行的较大规模实践,时人称之为“佛化运动”。“佛化运动”一词,大概出现于20世纪20年代初。发表在1920年《新佛教》第2号上的《佛化运动》一文,作者称自己“杜撰”出“佛化运动”这一“新名词”。同时,他对“佛化运动”下了一定义:“本我佛自觉他觉行圆满的教义,共同担负现在的正事业和将来的进步责任,就是佛化运动。”[2]因而“佛化运动”并不仅限于传播佛教文化,也在于自觉承担社会责任,因应佛教发展的危机。此后,“佛化运动”一词,便屡屡见于报端。

民国时期的佛教问题早已引起了学界的重视,相关研究成果层出不穷。唐生智主湘时期发起的“佛化运动”比较特殊,具有以政统教、以佛办党的特点。大部分研究民国佛教史的专门性论著对此并未提及,此问题仍有更进一步的研究空间。本文将系统考察唐生智主湘期间的佛教政策及其对政治的渗透与影响,为更进一步理解国民革命时期的佛教革新实践提供启示。

一 护教:两湖佛化团体的成立

国民革命时期,唐生智信佛甚笃,号称“佛教将军”。他的佛教信仰,缘起于赵恒惕主湘期间。赵信仰佛教,湖南政界人物多受其影响。据唐生智回忆,他在驻兵衡阳期间,厌倦了军队中的争权夺利,“不甘心跟别人一样走上老朽的道路,但又找不到一条正确的道路。”[3]这时,他认识了僧人顾净缘,在顾的感召下,唐生智便虔诚学佛。

信仰本关乎个人,唐生智却将其应用于军政之中。他曾感叹:“今日谈时局者,动则曰某种主义行之当。此一主义,彼一主义,入主出奴,杂然并呈。”[4]90-91在思想领域“主义”并起、信仰多元的时代,唐生智认识到信仰和“主义”是一支军队或一个政权不可或缺的。当时唐生智还未接受国民党的“三民主义”,于是他以佛教作为其军队的集体信仰。1925年,唐生智所部第四师官兵,集体摩顶受戒,所用信笺印有“大慈大悲,救人救世”八字[5]6。以个人私领域的佛教指导军务,这是之后唐生智利用佛教干预政治的滥觞。1926年3月,唐生智逼走赵恒惕,任湖南省代省长。6月,国民政府委任唐生智为国民革命军前敌总指挥、湖南省政府主席等职。随着唐生智军事实力的不断扩大,他开始介入两湖的佛教事务。

国民革命的爆发使两湖僧界陷入危机。革命者认为:“凡含有封建思想之圣庙祭祀等亟应废除。”[6]两湖僧界因此受到冲击,各地教育机关发起庙产兴学的风潮。如宁乡县准备将庙产的十分之九用于教育,沩山寺僧众“势将坐毙,群拟星散”[7]。各地工会、农会,也是破除迷信的受益者。“各地佛教寺宇,现多被农会、工会占为会址”,从前租种寺庙土地的佃农,也拒绝再向寺庙交纳田租[5]6。

1926年底,正是两湖佛教界最为危难之际,虽然唐生智忙于军政要务,但他仍对佛教界受到迫害的情况给予了相当的关注。唐生智曾连发两封函电给湖南省党部、省工会、省农会,明确指出:“生智发心学佛,亦即有年。……忝主湘政,若于职务行使或与戒律相妨,兵柄政权,不难敝屣。”[5]7唐生智结合自己的经历诚恳劝告侵提寺产者,声称自己为保护佛教不惜放弃军政权力。上有所好,下必甚焉。在唐生智任主席的湖南省,政治势力主导下的佛教团体率先筹备。1926年12月31日上午,湖南省筹组民众佛化协会,到会军警僧民万人以上。长沙卫戍司令熊震、湖南民政厅长冯天柱出席这一佛教大会,同时到场的还有各社会团体代表。这表明在政治力量的助推下,湖南的“佛化”已逐渐向社会各领域渗透。会上,熊震、冯天柱二人极力鼓吹“佛化”,冯称:“须知拥护佛化,即是拥护革命,希望大家努力。”[8]

1927年1月1日,湖南省佛化会正式宣告成立[9]。湖北省效仿湖南,亦承担起推动两湖“佛化”的责任。9日,两湖佛化联合会在汉口召开成立大会。在该会各部委员中,有李品仙等军政人物[10]。同日,湖北僧众将旧有的佛教会取缔,组织湖北省佛化会[11]。30日,湖南佛化会的外围团体,民众佛化协会成立[12]。这些在政府指导下建立的佛教团体,是推动两湖“佛化运动”的执行机关。

佛化会倚仗政治力量的帮助,对各地僧众、庙产力行保护。湖南佛化会在成立宣言中,对侵提寺产事件表达抗议[13]。1927年1月12日,湖南佛化会派遣代表前往省党部、长沙市党部、省农协、总工会请愿,表示“愿受省党部指导”,省党部回应:“佛化会弘扬佛化,党部同人,极所赞同。”市党部、省农协、总工会等“亦答复圆满”[14]。唐生智亦不时在台前幕后协助,以湖南省政府主席的名义通令“各县县长护持佛化”,此令得到省政府五厅厅长全体附署[15]。省党部表示,如各县党部要提充庙产,必须经过上级党部及政府批准,不能随意侵夺[16]。湖南总工会也通令各地工会不得擅提寺产,对于“佛化”表示赞助[17]。佛化会同时争取到政府、党部、工会三大护符的保护,自此以后,“湘中和尚,气势颇盛”[18]。湖北佛教界在佛化会的保护下,形势也有所好转。湖北佛化会委员长释德空向湖北省政府控诉各地农工教育界攘夺寺产的情况,于是湖北省政府发出第一一八六号通令,令各县县长将被占庙产全部发还给僧众[19]。在唐生智及佛化会的努力下,两湖各地侵夺寺产的风气虽不能完全禁止,亦有所收敛。

佛化会背后有唐生智这一大靠山后,其与军政界的联系日益紧密。1927年2月2日,唐生智从武汉回长沙主持湘政[20]。8日,佛化会组织“欢迎唐总指挥凯旋大会”,到会的不仅有佛教僧众,“尤多是现在负有党国使命的”,甚至对佛学素未研究的苏联领事都参与了大会[21]8。10日,“佛化四众”千余人参与国民革命军第八军阵亡将士追悼大会,唐生智与顾净缘亦出席[22]。

此外,佛化会积极为佛教界谋求政治权利。1927年3月,湖南省筹备成立人民参政机关——省民会议。佛化会呈请湖南省党部:“属于本会团体者,有二十余万整齐民众,负积极革命之工作,兹逢盛典,当得参加”,要求省党部给予佛化会九个席位,被省党部回绝。唐生智暗中予以协助,致函建设厅长邓寿荃、民政厅长冯天柱,认为佛教界“应派出代表三至五人”。省政府不敢怠慢,忙发五厅厅长附署函向省党部接洽[23]。省党部依然不买账,佛化会又发起第二、第三次请愿,亦被拒绝。唐生智又致函教育厅长董维键,要他帮忙交涉[24]。此后在唐的尽力运作下,佛化会获得了省民会议席位[18]。

在唐生智的主导下,两湖地区僧众地位提高,侵提庙产的事件得到了一定程度的遏制,从此,信奉佛教者迅速增加,军民景从,官商相随,遂成两湖“近数百年仅见之盛举”[25]。

二 毁教:唐生智主导下的佛教革新

佛化会在保护两湖僧界的同时,也在酝酿佛教革新。为了应对佛教界面临的危机,两湖僧众曾经组织了不少佛教团体。佛化会首先合并各佛教团体,使佛化会成为佛教界内部统一的管理机关,如湖北佛化会取缔湖北佛教会,将湖北僧界联合会归并[26]。湖南佛化会将长沙佛教正信会归并,房屋资产由佛化会接收[27]。民众佛化协会成立以后,宣称“对于道观负有同样之护持督促责任”[28]。建立统一的团体有助于增强佛教界的势力及应对重大变故的能力,但过度强制性统一必将引发佛教界内部的种种问题,这一点在佛化会整理僧伽制度时暴漏出来。

整理僧伽制度虽是佛教界内部亟待解决的问题,但因为各派系、各寺院主张不同,实行起来较为困难。《两湖佛化联合会简章》规定:“本会内设尊宿院,延揽耆德之明时务者,共商整理僧伽方法。”[29]7尊宿院由4人组成,湘鄂两省各推高僧一人、居士一人。所谓居士,实际上是拥有实权的军政要人。1927年2月,尊宿院成立,唐生智、陈铭枢二人作为居士被推举入院[30]。不过陈铭枢随后调离了武汉,唐生智理所应当地成为僧伽制度改革的主导人物。

马日事变以后佛化会势力急剧扩大,“遂有一日千里之势”[31],其采用强力的手段、激进的方式对僧伽制度进行改革。组织上,佛化会规定各寺方丈、执事都由佛化会委任,甚至连僧侣都由佛化会选举。财政上,各寺院财产由佛化会接收,若寺执事对于本寺财产状况瞒情不报,则“照章坐罪”。佛化会委任的方丈入院后,须订制宣讲佛法大纲,交给佛化会审核。两星期内,计算寺院财产,裁减僧员百分之四,将这部分经费“以一分作为分会及各县通讯处之开支,其余不得移作他用”。并将寺院所有僧众年龄、籍贯制成表格,呈报佛化会。若有不服从方丈命令的僧众,“即时呈请佛化会究办,毋稍徇情”。为落实严苛的整理制度,佛化会向各分会派遣“特委”,负责选任方丈,监督整理寺产[32]。

以上是有关各县寺院的规定,长沙本地的寺院,受冲击更大。唐生智决定在二学园内建筑僧房数千间,“将长沙城乡各寺观僧众一律迁入居住”。所有寺观财产,收归佛化会所有,佛化会利用这部分资金“开办工厂,垦殖荒地,将不事生产之和尚,分为农禅、工禅两项,从事农工”[31]。

佛化会对各地寺院管理层进行大规模更替,目的在于撤换掉不服从佛化会的僧人,以培植自身势力,然而此举需要佛化会内部提供大量佛学人才,在这种需求下,“两湖佛化讲习所”应运而生。1927年7月,两湖佛化讲习所成立,顾净缘亲自担任教育长。课程除佛学外,还设有三民主义、社会学、中外略史、中外地理等现代教育科目。学习3个月期满毕业后,“凡本所毕业生比丘、比丘尼分发各丛林住持,及佛化会供职。”[33]3顾净缘亲自为讲习所学员授课,周斓、何键、李品仙等军政要人也时常去所中演讲[34]。讲习所不啻佛化会培植党羽的工具,入所学习就意味着加入佛化会势力,不入所则会被佛化会排斥在外。例如在佛化会任职的惠敏法师劝告沩山寺监院性修:“佛化会将整顿僧伽制度,沩山方丈职事,势必斟换,尔需来省入讲习所求学为好。”[35]性修在讲习所毕业后,被佛化会委派清收宁乡丛林财产。

佛化会统一两湖僧界的举措受到了极大阻力,遭到群起反对,两湖地区的僧伽制度改革大有失败之势。唐生智见此,在长沙召集僧众开会,以严厉的口吻威胁反对改革的僧众:“如有不遵守议案,违令传戒,隐匿财产的贪污和尚,我是一定不容!”9月,唐将反对整理僧伽制度最厉的开福寺、上林寺、万寿寺三处和尚12人逮捕下狱[31]。为杀鸡儆猴,唐生智将不服从佛化会的素禅和尚枪毙[36]。僧众见佛化会为统一寺产不惜捕杀僧人,不得不屈服于佛化会的淫威之下。“各县丛林住持,纷纷赴省佛化会交佃约文契。”在佛化会的强令下,各县丛林管理层都必须更换,“什么大德僧伽住持一概目为小乘焦芽败种,用势消灭”。且佛化会对于两湖僧众实行“邮信检查”制度,限制僧众与外界的往来[35]。两湖僧众俨然已成为被佛化会严密控制、恣意摆布的囚徒。

1928年,西征军攻入长沙,唐生智下野,与顾净缘同往日本避难。两湖地区的佛化会、佛化讲习所等唐生智控制的佛教团体被解散,“佛化会和尚,仍回原庵修道”[37]。经历了唐生智的弘扬“佛化”与僧伽改革,两湖僧界先意气风发,后人人自危,最终又回到了原来的发展轨道。

三 佛教“党化”:“佛化运动”与三民主义的离合

在国民革命的大背景下,佛教界要自存于世,就不得不顺应潮流,进行革命;要进行革命事业,又不得不接受三民主义。据时人观察:“今谈三民主义者,或欲草附佛化;而谈佛化者,亦多欲摄受三民主义。此二物者,相似易混,所谓恶紫之夺朱,恶莠恐其乱苗者。往往差以毫厘,失之千里。”[38]佛教教义与三民主义,明明是毫不相及的两种理论,却被弄到“相似易混”的地步;二者更没有什么正邪、良莠之分,却以紫之夺朱、莠之乱苗来比喻二者的关系。这体现出当时的佛教与三民主义有相互借鉴、融合的趋势,这难免引发人们的困惑与迷茫。

唐生智先皈依佛法,后又成为三民主义信徒,欲图以“佛化党化二位一体,唯心唯物两极相通”来化解二者的冲突与矛盾[39]。“党化”与“佛化”如何才能做到“二位一体”呢?唐生智曾这样说过:“我们自己学佛,提倡他人学佛,都是为党为国的。佛化只有‘体’,始终在政治上没有主张的。佛化比别的宗教强,从来不干涉政治。”[40]在唐生智看来,以佛教教义为“体”,革命事业为“用”,这样就将“佛化”与“党化”巧妙地结合起来,既相互依存,又不相冲突。具体是的精神层面以佛教“革心”,在实践层面以三民五权学说“救国济时”[4]91。

将佛教教义与三民主义相关联的“体用”学说固然可以使人信服,可其中似乎包含着三民主义有“用”无“体”的意味。唐生智亦知此说不妥,于是更进一步对此加以阐述:“佛有先觉先知之智慧、救世救人之精神、大慈大悲之宏愿、自由平等解放之真义,与先总理之三民主义、牺牲精神原无二致。”[41]12为此,释迦牟尼即被革命化,湖南民政厅长冯天柱认为释迦牟尼亦是一革命家,他“牺牲贵族而退居平民地位,悲心宏愿,实为东方革命史中最伟大、最荣耀的人物”[41]13。孙中山亦被“佛化”,佛化会人物余鲲称:“总理知难行易学说,得自我佛大智大勇之真理。”[8]李品仙更是直白地宣称:“佛化与总理主义,完全相同。所不同者,名词而已,道理则是一样的。”[42]即三民主义并非无“体”,而是与佛教二“体”相通,三民主义讲的“救国救世界的主义,与佛的目的是一样的”[43]。

在唐生智的主导下,佛教不仅在理论上三民主义化,在活动上也走向“党化”。两湖佛化联合会成立之初,就要求省党部予以指导。在随后出台的《简章》中,明确指出:“本会宗旨,在联合两湖佛化四众,励行三民主义,会务应遵党部之指导。”[29]8就此所谓的“宗旨”来看,佛化会竟成一接受党部指导的、在佛教界传播三民主义的团体。佛化会每次开会,到场的无论是僧人还是军政要人,均在讲话、宣言中大倡革命,大谈三民主义。在会议结尾的口号中,亦离不开三民主义。如湖南佛化会召开的“欢迎唐总指挥凯旋大会”,结尾口号有“实现总理遗嘱、三民主义万岁、国民革命成功万岁”等语[21]9。

更应引起注意的是佛化会大会的仪式操演。以“湖南佛化会游街大会”为例,主席台上竟将释迦牟尼佛像与“总理遗像”并列悬挂。会议程序为:“(一)报告开会;(二)升炮;(三)奏国乐;(四)向国旗、党旗、总理遗像行三鞠躬礼;(五)恭读遗嘱;(六)宣布开会宗旨;(七)各团体自由演说;(八)呼口号;(九)整队出发。”[8]但凡国民党召开有关纪念、动员性质的大会,如国民革民军北伐誓师大会、总理纪念周、各革命纪念日大会等,其基本流程皆大体如此。一佛教团体召开的大会,却照搬国民党的会议规程,甚至悬挂国旗、党旗、总理遗像,宣读总理遗嘱,佛化会将佛教“党化”的图谋显露无疑。

反观唐生智等对于佛教教义与三民主义关系的阐释,实际上是较为粗糙的,其只是将“救人救世”“革命”“解放”“平等”等几个放诸四海而皆准的名词相互关联,至于最为本质的唯心或唯物的问题,并不提及。佛教界主动吸收三民主义的内容,是在佛教面临危机的境况下寻找出路,不得已而为之,而唐生智将佛教“党化”,则另有所图。

四 党员“佛化”:佛化会员对政治的干预

考察历史人物,不仅要着眼于其行为效果,还要着力分析人物主观动机[44]。唐生智将佛教与三民主义结合起来,实际上是为了实现自身的政治目的。唐生智治下的湖南,后来竟逐渐发展到以“佛化”代替“党化”,以佛徒顶替党员的地步。这种以佛干政的行径,通过唐生智一手操办的佛教团体完成。

唐在两湖创办的佛教团体,看似纷繁芜杂,实际环环相扣、组织严密。两湖佛化联合会是“两湖佛化整理、弘扬之最高机关”,对两湖佛化各事宜进行统筹[45]。湖南、湖北佛化会,具体负责“全省佛化整理弘扬”。每省组织佛化四众代表大会,佛化会的具体事务由佛化四众代表大会选举委员会负责,委员会再推举执行委员作为常务机关。委员会下设总务、宣传、交际、审查、特务五科负责具体行政事务[46]。佛化会的下级机关,是各县佛化分会。湖南佛化会成立以后,各县僧众欲自行组织佛化分会。湖南佛化会为防止各县分会脱离控制,对此严加禁止,要求各县“须俟本会派员前往指导,并呈准各县党部、县署立案”方能成立[47]。

湖南、湖北佛化会还分别设立了民众佛化协会,作为社会活动机关。除负责慈善事业外,民众佛化协会的另一重要职能是以“全省之佛化民众”为基础吸纳会员。全省会员大会是最高机关,每年召集两次,并选举执行委员、监察委员若干人组成委员会作为常务机关。各县设有分会,其组织与省协会相同[28]。

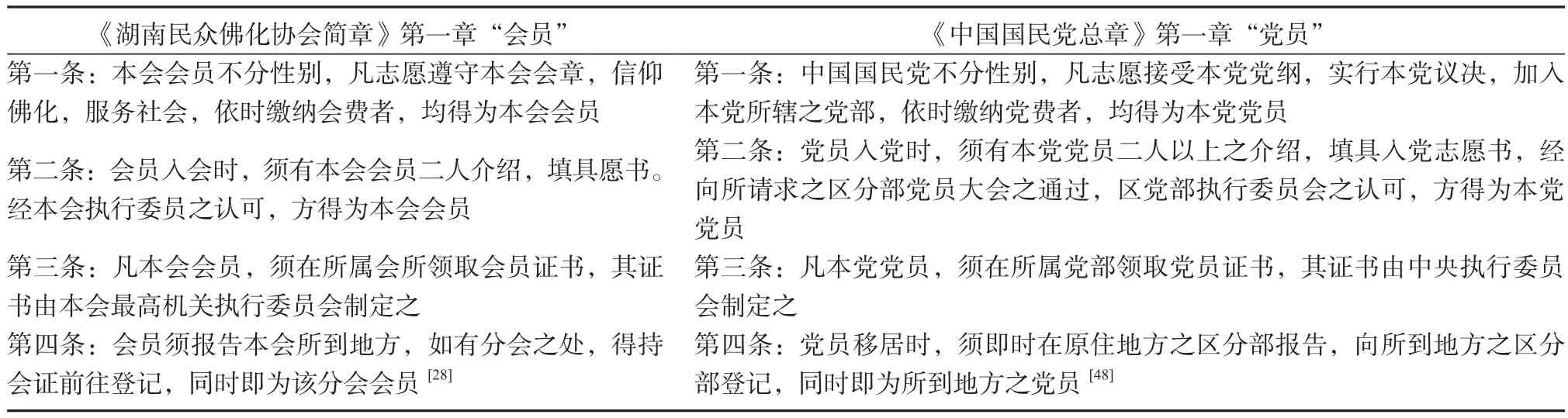

若将《湖南民众佛化协会简章》(以下简称“简章”)与1926年国民党二大修正通过的《中国国民党总章》(以下简称“党章”)进行对比,就会发现二者惊人的相似之处。《简章》共四章,为“会员”“会务组织”“任期”“经费”,分别对应《党章》的第一章“党员”、第二章“党部组织”、第十章“任期”、第十二章“经费”。《简章》与《党章》相似之处甚多,限于篇幅,在此仅将二者第一章前四条做一对比,见表1。

表 1 《湖南民众佛化协会简章》与《中国国民党总章》第一章前四条对比

显而易见,《简章》是对《党章》的照搬照抄。按照常理,佛教团体应由僧人或居士组成,但民众佛化协会不仅面向普通民众吸纳会员,更需要入会介绍人,填写入会志愿书,以国民党发展党员的方式发展会员,而且其组织不仅有类似国民党全省代表大会的全省会员大会,其常务机关也仿照国民党党部设立执行委员与监察委员。概言之,唐生智以发展佛教为名义,创立了一个由他主导的新党派。

虽然胡汉民一再强调“党外无政,政外无党”[49],可国民党人党外另组党团、党内派系纷争一直是党务之常态,如后来蒋介石的力行社、三青团,皆如同党外之党,不过仍跳脱不出三民主义的范畴。唐生智则先行一步,以佛教信仰为号召,组织“佛党”为己所用,可谓是煞费苦心。“马日事变”之前,湖南省国民党各级党部多为共产党主导,党组织较为规范、严密,虽然党员质量参差不齐,唐生智的“佛党”亦无隙可乘。然而,“马日事变”后,国民党党员数量骤降。以长沙为例,之前的19万党员竟仅剩2000人[50],为“佛化分子”势力的扩张创造了便利。

湖南省党务在“清党”后陷入停顿,省党部成立改组委员会负责重组执监委,“唐生智的部下‘佛化分子’冯天柱、尹松乔等充当了改组委员”[51]1。各县党部亦不能幸免,“主持省市县党务者,多为佛化会会员也”[52]。湖南省各级党部,在“佛化分子”的控制下,排除异己,大倡“佛化”。湖南省党部宣传部秘书黄德安“主编党报时不肯宣传佛化,遂见恶于佛化分子”遭免职[53]。此外,长沙市党部青年部长曾省斋、湖南省党部宣传部长彭国钧、组织部长李毓尧因受“佛化分子”的排挤而辞职。省党部到处张贴“弘扬佛化之标语”[54]。国民党内的部分党员,对湖南省以佛治党的乱象非常不满。曾省斋、黄庭荫等人“暗中组织反‘佛化’运动,已隐然树立起两个精神壁垒”[51]2。两派之间的矛盾与斗争愈发激烈,最终酿成“长沙市第三次代表大会风潮”。

1927年11月12日,长沙市第三次代表大会召开协议会,两派在大会代表及主席团候选人问题上产生严重分歧。“佛化分子”唆使其控制下的市党部秘书处捏造大会未达法定参会人数等理由,又借口“协议会中大有‘党内组党空气’”,将14人开除出党,长沙市第三次代表大会因此解散[54]。此后,“佛化分子”加紧筹备自己控制下的代表大会。1928年1月8日,长沙市第三次代表大会重新召开,选出由“佛化分子”组成的市党部执监委员,长沙市党务亦完全被他们控制[55]。

这一时期,不仅湖南省的党务工作被“佛化分子”包办,政界亦是“佛化分子”盘踞之地。省民政厅长冯天柱以“佛化会首领”著称,省政府的实权人物代主席周斓、建设厅长曹伯陶、财政厅长赵墨农、公安局长周安汉等,或直接加入佛化会,或包庇“佛化”,皆是唐生智的亲信党羽[31]。两湖佛化讲习所,不仅培养为佛化会所用的僧众,还是政府中“佛化分子”的生产地。讲习所的旁听生要求招收“凡在省垣文武各机关任公职员及各团体之有职务者”,并承诺所中居士毕业后“择优呈请政府委用”[33]5,8。因而外界盛传湘中“以佛治官,以官治党”[53]。

党政部门如此,军界更是佛法盛行。只有受戒、学佛者,唐生智才能放心任用。唐加入北伐后,“所部几经扩充,此项官佐士兵,多有未请戒者”。唐生智要求所部都要去长沙二学园受戒[56]。在长沙的中央军校第三分校,也受到佛化潮的冲击,军校全体学生集体受戒[57]。而军人若不受戒则会引起猜忌与怀疑。当时彭德怀是何键手下一营长,何键要求彭德怀带领官兵去受戒,彭德怀坚决抵制:“我们信仰三民主义,反对封建迷信,没有军官去受戒,也没有士兵学佛念经。”就此,何键认为彭德怀并非是自己一派[58]。

西征军入湘后,提出“打倒唐生智御用的佛化分子”口号,“将盘据湖南把持党权政权的‘佛化分子’,尽量清除”,全省党务陷入停顿[59]。湖南省党部重新成立改组委员会,勒令一切民众团体停止活动[60]。至此,湖南省佛徒取代党员的乱象终于得到遏止。

北伐前后湖南地区佛教与政治的复杂关系,缘起于实权人物唐生智。唐生智信仰佛教极为虔诚,面对丛林寺产遭到破坏的现象,他不惜逆风而行,屡次发电护持;同时他也看到了在国民革命背景下佛教界产生的种种问题,希望采取果断方式改革僧伽制度。面对佛教界内部的阻力,唐生智作为军人,采取其常用的暴力手段解决问题,最终以“护教”之名行“毁教”之实。此外,唐生智提倡“佛化”,掺杂了政治目的。以佛教信仰为号召,仿照国民党的组织形式,建立佛化会、民众佛化协会;以严格的方式吸纳会员、严密的组织执行事务。对外宣称弘扬“佛化”,实质上则是组建私党。唐生智将可堪信任的“佛化分子”安插在党政机关之内,“马日事变”以后,全省党务几乎都被“佛化分子”把持。佛化会成员对各级党部的侵夺,使湖南政界由“党化”向“佛化”转变。随着唐生智兵败下野,两湖“佛化运动”才落下帷幕。

“佛化运动”之所以从一场宗教运动演变为政治运动,一方面,是因为在社会大变革时期,地方对中央的离心力增强,唐生智作为地方军阀,可以恣意干涉地方行政、社会事务,按照自己的意愿另组新党;另一方面,则是由于三民主义在思想领域的统摄力不足,给其他理论甚至宗教信仰曲解三民主义以可乘之机。学界对于宁汉分裂时期的这段历史,主要关注宁汉双方高层的互动与决策,或是国共关系的激变,却忽视了此时出现的政教合一的湖南省政府、以佛治党的长沙市党部。这也提醒我们,国民党从在野党向执政党转变的这一时期,中央层面的决策过程固然重要,地方上的政权畸变亦应加以重视;而研究佛教界的整理革新,也更应注意它与当时政治的关系。

- 湖南工业大学学报(社会科学版)的其它文章

- 媒介融合背景下株洲炎陵旅游目的地整合营销研究

- 我国老年人长期护理研究知识图谱分析