论公共养老金待遇水平的适当性

[日]高山宪之

提供适当水平的养老金待遇是公共养老金制度为了满足民众的最终期望而必须实现的两个主要目标之一。①译者注:另一个主要目标是制度的可持续性。本文从经济的角度阐述公共养老金待遇水平适当性的基本内容。首先以最简洁的方式给出公共养老金待遇水平适当性的定义。与欧盟委员会在《2018年养老金待遇水平适当性报告》中提出的基于3个维度的复杂定义不同,本文的定义是一个传统的被广泛使用的界定,而欧盟报告的是全方位的状况。之后讨论收入水平之外的其他左右公共养老金待遇水平适当性的主要因素,解释各种各样的缓解老年贫困的方式,并从宏观层面上探讨在开发各种衡量公共养老金待遇水平适当性的新指标时所面临的挑战。

一、公共养老金待遇水平适当性的定义

在本节,作者采用的公共养老金待遇水平适当性的定义是长期以来被养老金学术界使用的传统定义。公共养老金待遇水平的适当性,从微观层面来看是用个人(或一对夫妇)的待遇水平的适当程度来定义的。①一些人把制度的运营成本也包括在内。这种情况常见于在讨论公共养老金待遇水平的适当性时把养老金制度的可持续性问题也包括进来的时候。这种分析方式或许容易把问题复杂化。此时,需要既考虑问题的宏观层面,也考虑微观层面,需要把不同的政策目标与不同的政策手段相对应,还需要在待遇水平与可持续性之间进行权衡。其易使大多数的非养老金专业人士难以明白其中的原理。本文中,作者更喜欢把待遇水平问题与制度的可持续性问题分开在不同部分去分析。依据欧盟委员会的《2018年养老金待遇水平适当性报告》和Zhao 等的论文以及公共养老金待遇水平适当性3 个检测指标:防止老年贫困、消费平滑和财政可持续性,作者的理解是:防止贫困与财政可持续性都可以在很大程度上用更直接的指标进行恰当测量,如贫困线、贫困人口数占比、贫困距,也包括在未来75年甚至100年中,公共养老金的收支平衡表中全社会的养老金待遇的现值除以未来养老金缴费的现值与养老金税的收入以及储备余额。因此,从狭义上讲,只有消费平滑才似乎是衡量公共养老金待遇水平适当性的正确指标。参见European Commission,Pension Adequacy Report 2018:Current and Future Income Adequacy in Old Age in the EU,European Union,2018;European Commission,Adequate and Sustainable Pensions:Synthesis Report 2006,European Communities,2006;Qing Zhao,et al.,Adequacy Analysis of the Basic Old-age Pension System Based on Local Administrative Data in China,a Paper Presented at the 7th Workshop on China-Japan Joint Research Project on Pensions,Tokyo,2019;Noriyuki Takayama,Summary Comments by Rapporteur,Presented at ILO-OECD Workshop on Development and Reform of Pension Schemes,Paris,1997.这个待遇应该能确保领取者过上体面的有尊严的生活。换句话说,适当的公共养老金待遇水平意味着退休前与退休后的消费水平可以保持不变。

传统的衡量待遇水平适当性的指标是替代率,即把养老金的待遇水平(用现金发放的)与退休前工作期间的收入相比较(不包括实物收入)。严格来说,此处的养老金待遇仅限于来自公共养老金的收入,若非常宽泛来看,也可以包括非强制参保的职业年金或个人养老金。分母通常是一生的平均工资或薪水总额(换算为现值),可以是退休时点的总额。②对于收入形式不是工资的人(农户、商人、工匠、自由职业者等),分母为扣除了成本的酬劳、或劳动所得。

公共养老金的适当待遇水平是不考虑地区差异的全国通用的一个适当数值。这一点与最低生活保障标准(社会救助)形成了鲜明的对比。③译者注:发达国家最低生活保障标准的制定与中国略有不同,他们把住房需求和学生的学费支出等都包括在内。顺便说,最低生活保障制度考虑的是即刻的政策效果,而公共养老金待遇水平的适当性则需要考虑延续到未来的很长时期的状况。低收入者的公共养老金待遇水平适当性的参考标准(reference standard)较高。④译者注:根据上下文的内容,此处的参考标准可以理解为替代率。例如,低收入者退休前的工作收入水平在最低生存线左右的话,年老时养老金的替代率就需要为100%或更高。这样的养老金制度的待遇水平才是适当的。因为各种不同收入水平的人中,年轻时工资和薪水越高的人,年老时的消费倾向会越低。

此外,对于现在的老年人来说,如果他们在退休前工作期间的收入水平较高的话,年老时通常更有可能拥有除了公共养老金之外的其他收入,如(再)就业收入、非强制缴费的职业或个人养老金、财产性收入(租金、利息、分红、停车费等)、财产变现收入。这样,对于除了劳动收入以外还有其他收入的中高收入者来说,他们的公共养老金收入待遇水平适当性的参考标准就会变低。

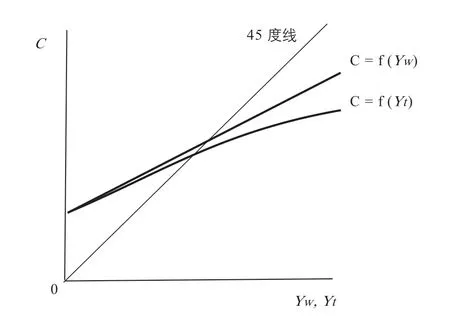

图1 描述了公共养老金待遇水平适当程度的变化。如果一个人的消费支出高于45 度线的话,那么他的公共养老金待遇水平的参考标准就为100%或更高。如果低于45 度线的话,参考标准就低于100%。

图1 消费函数与公共养老金待遇水平适当性的程度

原则上,对于中高收入者来说,一个待遇水平适当的养老金的目标替代率是低于100%的。⑤译者注:此处的中高收入者的替代率是在制度规定的缴费基数上限范围内来度量的。各国公共养老金缴费基数的上限在社平工资的125%—200%之间。参见Edward Whitehouse,Earnings Related Schemes:Design,Options and Experience,World Bank's Pension Core Course,Washington DC,2015.如果因为一些特殊原因,其中的一些人的替代率超过了100%的话,那么就意味着他们的养老金待遇过于优厚了。最流行的对公共养老金待遇水平的适当性的阐述仅专注于平均收入(工资和薪水)者或中位数收入者的个人状况。①例如,对于替代率的分子,欧盟《2018年养老金待遇水平适当性报告》中使用的是中位数收入者的税前扣除了社保缴费的粗收入,而目前日本采用的是平均收入者的粗收入。译者注:OECD 每隔一年发布的被称为是旗舰报告的《养老金概览》(Pensions at a Glance)中分别给出了各国的养老金替代率的净值和粗值。净值是分子和分母都扣除了个人所得税与社保缴费的值,粗值是分子、分母都为个人缴税、费前的收入。各种经济变量中,通常是中位数高于众数值,但低于平均值。这样使用中位数来考察待遇水平的适当性时,其替代率的标准值(standard value)会比用平均水平时稍高些。尽管这个指标代表了典型状况,但是现在已经很少被使用了。国际劳工组织(ILO)曾推荐过3 个衡量公共养老金待遇水平适当性的参考标准:典型个人退休时点的替代率分别为40%、45%和55%。②ILO,C102—Social Security(Minimum Standards)Convention,1952;ILO,C128—Invalidity,Old-age and Survivors'Benef its Convention,1967;ILO, R131—Invalidity,Old-age and Survivors' Benef its Recommendation,1967.这些指标在测量消费平滑的程度时曾常常被提及。

除了收入水平之外,在养老金制度设计中还有一些其他的重要因素也会左右待遇水平的适当性。例如,工作年数与退休年数之间的平衡程度、净值与粗值、退休后的早期阶段与晚期阶段、独居家庭与夫妇同居家庭、缴费者与待遇领取者之间消费支出的内容不同、互助共济与个人自立之间的平衡。下一节将详细解释这些因素。

二、左右待遇水平适当性的其他因素

(一)工作年数与退休年数之间平衡

一个人工作的年数越长、领取养老金的年数越短,那么养老金待遇水平的适当性的参考标准就越高。例如,一个人工作的年数是40年,退休后领取养老金的年数是20年。那么,为了保证他(她)一生的消费水平不变,每月的养老金待遇就是月工资和薪水收入的2/3(66.7%)。极端的情况是他(她)的工作年数较短,仅为30年,领取养老金的年数也是30年,那么养老金待遇水平的适当性的标准值就是50%,比前者的66.7%低得多。因此,进入劳动市场与退出劳动市场的年龄至关重要。开始领取养老金的年龄也同样起决定性作用。

当然,上述的两个例子都是简单化的情况,都假定这个人的工资不变,没有通货膨胀,没有税和社保缴费,没有养老金待遇水平的调节,也没有家庭的独身个人。如果把这些因素也考虑在内的话,就需要把养老金待遇水平适当性的参考标准进行相应的调节。

(二)净值与粗值

通常,人们在领取工作收入时需要缴付个人所得税与社保费,而领取养老金待遇时,需要缴纳的税费会变少,有时甚至是零。这样,用净值来衡量养老金待遇的适当性时,或多或少比税费前的粗值要高些。

(三)退休后的早期阶段与晚期阶段

老年人消费活动是需要有足够的体力来支撑的,而体力会随着年龄的增加逐步下降。这个情况可以解释为什么许多国家社会成员退休后的养老金待遇是随消费者物价调整的。通常工资的增长会高于物价增长。这样退休后,随着时间的推移,养老金待遇水平适当性的标准值会逐步下降。

应该牢记的是在老年人的晚期阶段,一些特殊的消费支出,如医疗、长期照护、交通、住房、取暖等①译者注:此处的交通、住房、取暖等消费需求不是通常意义的消费内容,而是指为了应对老年人各种不便而需要的特殊形态措施。例如,方便老年人居住的房屋设施的增改、可以直接坐着轮椅上下车的专车提供、老年活动中心的房屋和设备的提供等。或许会变得巨大。但是,这些支出需求在各种相应的制度下,以实物的形式来给付更好。而传统的养老金待遇水平的适当性,如前述所声明的那样,是就现金收入而言的,不包括以实物形式提供的待遇。

(四)独居家庭与夫妇同居家庭

家庭的消费支出存在着规模经济效应,随着家庭成员数的增加,人均支出会减少。在考量养老金待遇水平的适当性时,参考标准将因家庭规模(独居或夫妇同居)不同而有所差异。这样就需要考虑调整了家庭成员数后的加权人均收入,权数的确定在各国通常参考家居习惯以及与生活状态相关联的其他制度安排等情况。以日本的养老金领取者为例,平均来看,一对夫妇的月基本消费支出额大体是独居老人的1.4 或1.5 倍,而不是2 倍。

(五)消费支出的内容不同

正在工作的青壮年的消费支出中通常包括养育孩子的生活费用、孩子的教育费用、归还土地房屋的贷款、工作与通勤支出。这些支出都是养老金领取者可以省去的。

(六)互助共济与自立之间的平衡

在设计公共养老金制度时,会纳入一些再分配要素来缓解代际内退休前工作期间的收入差距。给全体养老金领取者都发放相同定额的养老金待遇是其中的一个典型例子。其他方式还有最低养老金、补充养老金、累进的养老金待遇公式、照顾家人(包括育儿)期间的视同缴费、非缴费的社会养老金、限定缴费上限、减免缴费。②对于养老金收入征收个人所得税也具有再分配功能,不过这属于税收政策,不是养老金政策。译者注:这些政策实施的结果是,一个国家老年人的来自公共养老金收入的基尼系数通常会低于老年人各种收入总和的基尼系数,以使公共养老金制度发挥出改善收入分配的功能。例如,日本老年人的公共养老金收入的基尼系数是0.3339,老年人总收入的基尼系数是0.3978。而中国则是一个特例,前者是0.82,后者是0.47。参见[日]高山宪之:《再评世界银行1994年〈应对老龄化危机〉:客观质疑与理性启示》,《社会保障评论》2017年第4期。有些国家采用财产或收入鉴定、甚至养老金待遇水平(已经获得的养老金领取权)的鉴定制度。

每个国家都有自己的对于老年人收入不平等程度的认知和共识,因此互助共济的强度因国家不同而不同。这样公共养老金制度所发挥的改善收入分配的作用和程度也因国家不同而不同,主要取决于每个国家的历史、文化和地理条件。

三、与缓解贫困的关系

要想实现国民一生的消费水平都稳定平滑的话,就需要强迫中青年人进行储蓄。公共养老金就是为了实现这个目标而开发的一项主要制度。为了使公共养老金制度完成这个使命,不需要采用基金积累制。实际上,几乎所有的发达国家采用的都是现收现付制,而不是积累制。一个人的缴费年数越长,未来能领到的养老金待遇就越高。再加上税收优惠措施,合在一起就为强制储蓄制度的实施提供了很强的激励。

通过收入关联型的缴费型公共养老金制度的成功实施,可以使很多人都能实现一生消费的平滑。这个制度最终还可以起到防止老年贫困的作用。但是,即使这样,也还有不少人无法实现消费平滑。例如,低收入者、需要花很多时间照顾家人的妇女、外国移民、失业者或者身体不健康的人等。这些人在退休后,还需要领取其他类型的公共养老金,例如非缴费的最低养老金或者社会养老金、视同缴费的养老金,甚至是社会救助。这些养老金制度和社会救助都是用来缓解老年贫困的措施。

除了各种公共养老金制度之外,防止老年贫困的对策还需要有其他的着眼于年轻人的政策措施来配套。提供了奖学金和助学金的更加慷慨的教育制度、有效促进就业的机制、提升健康水平的措施等都是必不可少的。强制参保的公共养老金制度并不排斥其他政策措施。

扶贫政策只能提供给贫困的个人或家庭,而无论年龄大小。造成贫困的原因有很多,自然灾害、孩子多的大家庭、过早结婚、年少时父亲的意外过世、单亲家庭、饥荒、营养不良、健康状况不佳、受伤、疾病、受教育程度低、经济衰退、失业、年老等,都是典型的原因。每种情况都应该有一系列的相应政策措施来应对。这些措施不仅包括覆盖全民的、统一的、用现金支付的待遇,也包括各种实物性的待遇和地区性的、针对不同年龄群体的特殊服务。这些待遇与服务的提供由财政一般预算的转移支付来筹资,在发放时几乎都需要事先做财产鉴定。①基于财产鉴定的待遇发放方式或许会对尚未到达领取养老金标准年龄者的养老储蓄或者延长工作年数的规划,产生负面激励。

缓解贫困的主要政策措施是社会救助,但是这种政策常常伴随着某种意义的羞辱。在领取了一段时间之后,中青年人都或多或少有机会能摆脱这种窘境,不必再去领取。而老年人则不太有机会能从中摆脱出来。基于这样正当且有效的理由,许多国家都在公共养老金制度里专门为老年人安排了额外的、补充性的、缓解贫困的制度。这些制度通常是在已有的公共养老金制度的基础上建立一个最低养老金制度或非缴费型的补充性养老金制度抑或社会养老金(津贴)。有些是直接针对75 岁或80 岁以上高龄老人的。

至于衡量贫困程度的指数,推荐使用贫困线和贫困距。当然,贫困线衡量的是收入水平。当一个人的收入低于这条线时,就被认作为贫困。贫困距衡量的是一个人的收入水平与贫困线之间的差距。另外,还有3 个从宏观视角考虑的贫困指数:贫困人口比率(贫困发生率)、贫困距比率(贫困缺口率)和穷人收入分布的基尼系数(收入不平等指数)。贫困人口比率指的是低于贫困线的人口数占全部人口数的百分比。贫困距比率指的是人均的实际总贫困缺口与理论上最大总贫困缺口的比值。

然而,这3 个指标相互之间全然不敏感。为了避免这个缺陷,Takayama 用序数公理化方法(ordinalist axiomatic approach)开发了独自的衡量贫困的指标。它是用贫困线把基于删失数据的收入分布截断后的基尼系数。①Noriyuki Takayama,"Poverty,Inequality and Their Measures:Prof.Sen's Axiomatic Approach Reconsidered," Econometrica,1979,47(3).其把上述3 个指标都作为不可或缺的成分包括在内了。

本文仅从微观角度基于替代率的参考标准给出了养老金待遇水平适当性的指标。没有从宏观角度基于消费平滑给出指标。如上文中描述的从宏观角度推导出新的测量贫困的指标那样,开发出新的实现消费平滑目标的衡量养老金待遇水平适当性的指标将会是非常有益的。